Вознесенский Андрей

Андрей Вознесенский – один из тех, кто возродил славу русской поэзии. Во времена последовавшей за сталинской эпохой хрущёвской оттепели стихотворчество переживало свой последний в XX веке взлёт: в 1960-е гг. стихи любили все, а поэты собирали полные залы и даже стадионы.

Детство и юность Андрея Вознесенского

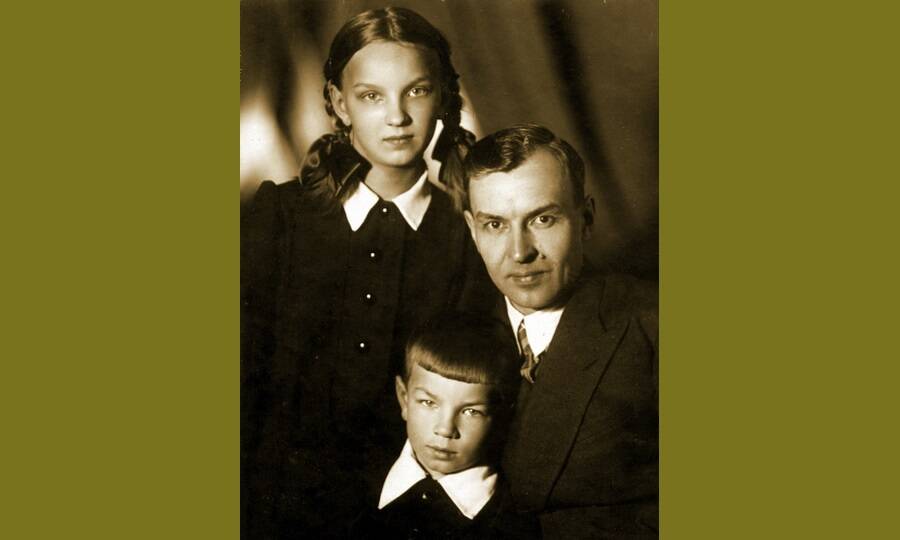

Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 1933 года в Москве. Его отцом был Андрей Николаевич Вознесенский – крупный инженер-гидролог, доктор технических наук. Мать ребёнка Антонина Сергеевна Пастушихина очень любила поэзию – именно она привила Андрею любовь к поэзии – к творчеству И. Северянина, М.А. Кузмина, А.А. Ахматовой, В.К. Звягинцевой.

Первые годы мальчик жил с родителями и сестрой в московской коммуналке или у бабушки Марии Андреевны в Киржаче Владимирской области. Самым ярким воспоминанием его детства осталось начало войны, эвакуация в Курган. В 1943 году семья Вознесенских вернулась в Москву.

Образование Андрея Вознесенского

В Москве Андрей Вознесенский учился в мужской средней школе №554, которую, преуспевая по всем предметам, окончил с серебряной медалью. Наибольшее влияние на него оказала учительница английского языка М.Г. Маркарянц. Она не только научила подростка свободному владению языком, но и привила ему любовь к английской поэзии. Спустя много лет Вознесенский все ещё помнил наизусть стихи Эдгара По, Джона Китса, Перси Шелли, выученные в школе. Любопытно, что одноклассником Вознесенского был знаменитый кинорежиссёр Андрей Тарковский – приятельские отношения между ними сохранились на всю жизнь.

В 1951 году по настоянию родителей Андрей Вознесенский поступил в Московский архитектурный институт. Учёба здесь дала будущему поэту уникальный опыт организации пространства, который он впоследствии постоянно применял в своём литературном творчестве. По окончании института молодого специалиста распределили на работу в Ригу, однако уже через несколько месяцев он вернулся в Москву и твёрдо решил посвятить себя литературе.

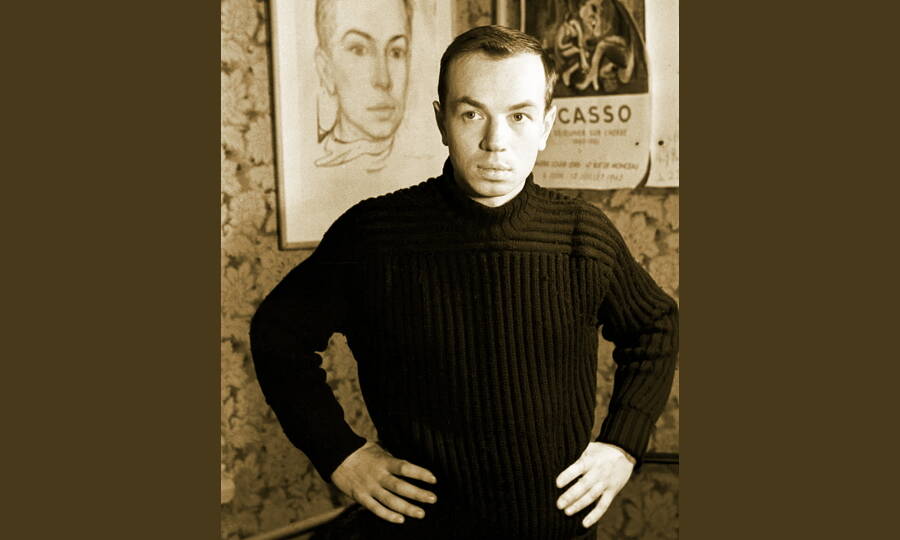

Начало творческой деятельности Андрея Вознесенского

Серьёзное увлечение поэзией пришло к Вознесенскому в 14 лет. Тетрадку с первыми стихами подросток отправил своему кумиру в поэзии Борису Пастернаку. Тому приходило множество писем, но классик не только прочитал послание Вознесенского, но и разглядел молодой талант, и даже сам позвонил начинающему стихотворцу.

Это событие стало ключевым в биографии Вознесенского. Между школьником и великим писателем завязалась дружба. Общение с Пастернаком много дало юному поэту, спустя много лет Вознесенский говорил: «Он поставил мне голос». Тем не менее, его литературный дебют состоялся только в 1958 году, зато какой! Вознесенский заявил о себе сразу и громко: его смелый новаторский слог мгновенно привлёк к себе внимание.

Творчество Андрея Вознесенского

Поэма «Мастера», вышедшая в «Литературной газете» в январе 1959 года и сборник «Парабола», напечатанный в 1960 году, создали Вознесенскому репутацию главного преобразователя поэтической речи, или, как тогда говорили с неким укором, «формалиста». Наряду с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой он обрёл огромную популярность в интеллигентской среде. Раскрепощённый стиль, высокая эрудиция, богатство метафор сделали Вознесенского любимцем поэтических вечеров в Политехническом музее.

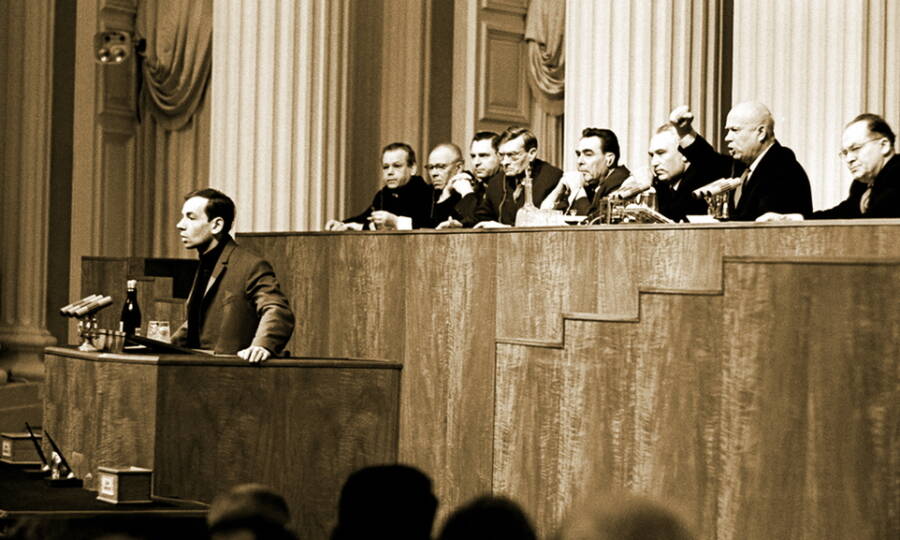

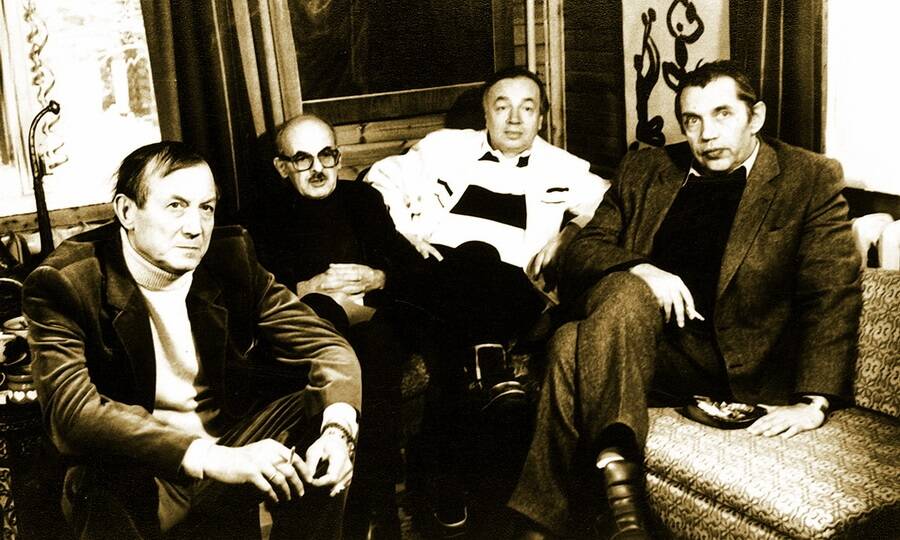

Однако экспрессивная манера молодого поэта, схожая со стилем ранних Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Бориса Пастернака, вызывала недовольство литературных начальников. Вознесенского громил с трибуны сам Хрущёв: «Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам!». Удивительно, но Вознесенский не испытал никаких репрессий и гонений – разве что попал под отмену некоторых концертов в периоды «начальственного обострения». Поэт регулярно выезжал за рубеж и часто бывал в Америке – среди его знакомых были Артур Миллер и Мэрилин Монро, Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, Аллен Гинзбург и Андре Бретон.

Большой успех сопровождал вышедшую в 1964 году поэму «Антимиры» – режиссёр Ю.П. Любимов почти сразу поставил новое произведение Вознесенского на сцене модного Театра на Таганке. В 1970-е гг., когда мода на поэтов схлынула, и наступило «время тишины», Вознесенский продолжал создавать знаковые произведения. Книги «Тень звука», «Выпусти птицу», «Витражных дел мастер» принадлежат к его высшим достижениям. Поэта несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, регулярно издавали за границей. В 1979 году он принимал участие в издании альманаха «Метрополь», запрещённого цензурой.

В начале 1980-х гг. поэт приобрёл вторую волну славы. В 1981 году по либретто Вознесенского режиссёр М.А. Захаров поставил в Московском театре имени Ленинского комсомола легендарную рок-оперу «Юнона и Авось», популярную и по сей день, а год спустя на его стихи была написана песня «Миллион алых роз», которая после исполнения А.Б. Пугачёвой моментально стала всесоюзным хитом. В 1990-е гг. Вознесенский вступил с реноме заслуженного мастера – он стал почётным членом многих обществ и академий, нередко появлялся на радио и телевидении. В 2000-е гг., несмотря на серьёзную болезнь, поэт по-прежнему работал. В ставших последними в библиографии произведений Андрея Вознесенского сборниках «Возвратитесь в цветы!», «СтиXXI», «Тьмать» поэт искал идеальную словесную форму для нового века, продолжал творить.

Семья и личная жизнь Андрея Вознесенского

В 1964 году Вознесенский женился на Зое Борисовне Богуславской, которая была старше его на девять лет. Разница в возрасте не помешала браку, который продлился до самой смерти поэта. Зоя Богуславская – выдающийся театральный критик, её рецензии и эссе высоко ценились в художественном мире.

В 1980 году Вознесенский познакомился с 19-летней студенткой ВГИКа Анной Сергеевной Вронской. От этой связи 7 апреля 1983 года появилась на свет Арина Вознесенская – единственная дочь поэта. О том, кто её отец, широкой публике стало известно только после смерти Андрея Андреевича. Сейчас Арина живёт в США.

Смерть и похороны Андрея Вознесенского

Последние годы жизни Вознесенский провёл на своей даче в Переделкине. С середины 1990-х гг. у него появились признаки атипичной болезни Паркинсона, но благодаря врачам и самоотверженности жены прогресс заболевания удалось сдерживать.

Буквально за полчаса до смерти ничто не предвещало развязки, но все случилось мгновенно. В последние минуты он шептал свои стихи. Андрей Вознесенский скончался 1 июня 2010 года, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Значение творчества Андрея Вознесенского

Андрей Вознесенский принадлежал к самому знаменитому послевоенному поколению советских поэтов – к «шестидесятникам». Его полувековой творческий путь пережил несколько крутых поворотов. Он начинал как «громкий» авангардистский поэт, драматичный и зрелищный, в 1970-е гг. творил «тихие» шедевры, в 198-е гг. выступил как автор мегапопулярных хитов («Миллион алых роз», «Ты меня на рассвете разбудишь», «Ты меня не оставляй», «Плачет девочка в автомате» и другие).

В 1990-е гг. Вознесенский много экспериментировал с постмодернистскими формами, создавал «изопы», «видеомы», совмещал стихи, изображения, интернет-символы, визуализировал форму строки. Не все поздние опыты оказались удачными – стихи превратились в ребусы, разгадывать их желающих не было. Однако лучшие произведения автора по праву стали гордостью русской поэзии XX века.

Известные произведения Андрея Вознесенского

Сборники:

Мозаика (1960)

Парабола (1960)

Треугольная груша (1962)

Антимиры (1964)

Мой любовный дневник (1965)

Ахиллесово сердце (1966)

Тень звука (1970)

Взгляд (1972)

Дубовый лист виолончельный (1975)

Витражных дел мастер (1976)

Соблазн (1978)

Безотчётное (1981)

Прорабы духа (1984)

Ров (1986)

Аксиома самоиска (1990)

Видеомы (1992)

Casino «Россия» (1997)

На виртуальном ветру (1998)

Страдивари сострадания (1999)

Девочка с пирсингом (1999)

Жуткий кризис «Суперстар» (1999)

Гадание по книге (1999)

СтиXXI (2006)

Тьмать (2008)

Стихи о любви (2008)

Рубанок носорога (2008)

Дайте мне договорить! (2010)

Ямбы и блямбы (2010)

Поэмы:

Мастера (1958)

Лонжюмо (1963)

Оза (1964)

Авось (1972)

Вечное мясо (1977)

Андрей Полисадов (1979)

Ров (1986)

Россия воскресе (1993)

Обложка: https://www.culture.ru