Знаки различия в русской армии

Изначально у погон было практичное предназначение – удерживать портупею или ремень сумки с патронами.

Принято считать, что впервые погоны появились во время правления Петра I, в конце XVII столетия. Причём изначально погон был всего один и располагался слева. Тому две причины. Во-первых, солдаты того времени носили портупеи, сумки с патронами, ранцы и другие вещи. И они во время походов плохо держались, сползая с плеча, что вызывало неудобство и могло привести к серьёзным неприятностям. Вот эту проблему и был призван решить погон. Во-вторых, ремни и лямки, как и ружьё, которое носилось на левом плече, со временем протирали мундир. Погон защищал и от этого. Сменить его было дешевле и проще, нежели перешивать униформу. И на протяжении длительного времени погон выполнял исключительно практичную функцию, не являясь знаком отличия у солдат и офицеров.

Смена роли погон

Изначально погон выглядел просто: один конец матерчатого клапана красного цвета, вшитый в плечевой шов рукава. На другом конце находилась специальная прорезь под пуговицу. А пуговица, в свою очередь, располагалась рядом с воротником. Преимущество погона на левом плече быстро оценили солдаты, которым по долгу службы было необходимо носить различные сумки. А для офицеров и кавалеристов он являлся неуместным атрибутом.

Затем на протяжении длительного времени погон менял своё местоположение, перемещаясь с левого плеча на правое и обратно, а на какое-то время и вовсе был выведен из обихода.

Вторая жизнь погон началась в 1762 году. Тогда их стали использовать не только как полезный атрибут, но и как средство отличия одного полка от другого. Воинские подразделения получили погоны из гарусного шнура разного плетения. Кроме этого, на них ещё возложили задачу отмечать солдат и офицеров одного полка. И тоже за счёт плетения. Следить за этим должны были непосредственно командиры. В итоге первоначальный замысел провалился, поскольку никто не мог запомнить, какое плетение что означает.

Спустя годы путаницу и неразбериху пресёк Павел I. При нём погоны вновь стали выполнять свою первоначальную задачу – держать лямку на плече. Соответственно, они пропали с формы офицеров и унтер-офицеров. Их заменили аксельбанты – переплетённые шнуры с металлическими наконечниками. Они могли быть золотыми, серебряными или цветными.

Однако к погонам как знаку различия военные вернулись уже при Александре I. В 1802 году появился мундир, напоминавший фрак. На нём и обосновались матерчатые погоны пятиугольной формы. Солдаты получили знаки различия на оба плеча, унтер-офицеры - на правое. А вот у офицеров на левом плече поселился погон, а на правом – аксельбант.

Кроме этого, была установлена и цветовая дифференциация погонов, которая указывала настаршинство полков. И знаки отличия окрасились в красный, белый, жёлтый и другие цвета. Однако спустя несколько лет появились изменения. Цвет погон стал отражением порядкового номера полка в дивизии. Так, первый полк получил красные знаки различия, второй – белый и так далее.

На этом изменения не завершились. В 1807 году появилась ещё и шифровка – номер дивизии на погоне, выложенный красным или жёлтым шнуром. Погоны офицеров и солдат отличались: у первых знаки отличия обшивали золотым галуном.

В 1809 году произошло ещё одно важное изменение: офицеры лишились погон. Их место заняли эполеты – более красивые и яркие наплечные знаки различия. Спустя несколько лет на эполетах появились звёзды, которые указывали на звание офицера.

Вообще, изменения погон происходили в то время регулярно. Например, в 1814 году все гренадёрские полки получили исключительно жёлтые знаки различия. А во время правления Николая I, в 1843 году, по погонам стало можно определять чин унтер-офицеров. Это произошло благодаря поперечным нашивкам. Например, нашивки из тесьмы (басона) белого цвета с красной нитью обозначали принадлежность к гренадёрским и карабинерным полкам. Пехотинцы и егеря получили просто белые нашивки. Что же касается унтер-офицеров дворянского происхождения, их знаки различия были изготовлены из золотого галуна.

Под занавес правления Николая Павловича, в 1854 году, когда полным ходом шла Крымская война, офицерские и генеральские чины получили вместо эполет погоны. Связанно это было с появлением новой походной шинели, к которой сразу пришивали галунные погоны. В отличие от солдатских погон, на обер-офицерских располагались 2 продольные полоски, просвет между которыми составлял 4-5 миллиметров.

Погоны штаб-офицеров отличались 3 полосками: двумя узкими и одной широкой. При этом сам галун был либо золотым, либо серебряным - в зависимости от того, какой из этих металлов присвоен полку.

Определить генеральские погоны можно было по широкой полоске галуна золотого цвета, с рисунком в виде зигзага. Что же касается звёзд, то у офицеров и генералов они не отличались по размеру.

По количеству просветов и звёзд можно было определить чин военнослужащего. Например, 1 просвет и 1 звёздочка — прапорщик, а просто 1 просвет без звёзд обозначал капитана, 2 просвета и 2 звезды — майор. Различались и генеральские погоны. 2 звезды означали генерал-майора, 3 — генерал-лейтенанта, а скрещённые жезлы — генерал-фельдмаршала.

Следующее глобальное изменение знаков различия произошло уже при Александре II в 1865 году. Тогда были пересмотрены нашивки унтер-офицерского состава. Например, одна широкая нашивка стала обозначать фельдфебелей, к которым были приравнены дивизионные, батальонные и полковые писари.

Одна узкая нашивка говорила о том, что её владелец являлся ефрейтором или рядовым старшего состава.

Две узкие нашивки обозначали унтер-офицеров. К ним же приравнивали барабанщиков, тамбурмажоров, горнистов и других музыкантов.

Изменения при Николае II

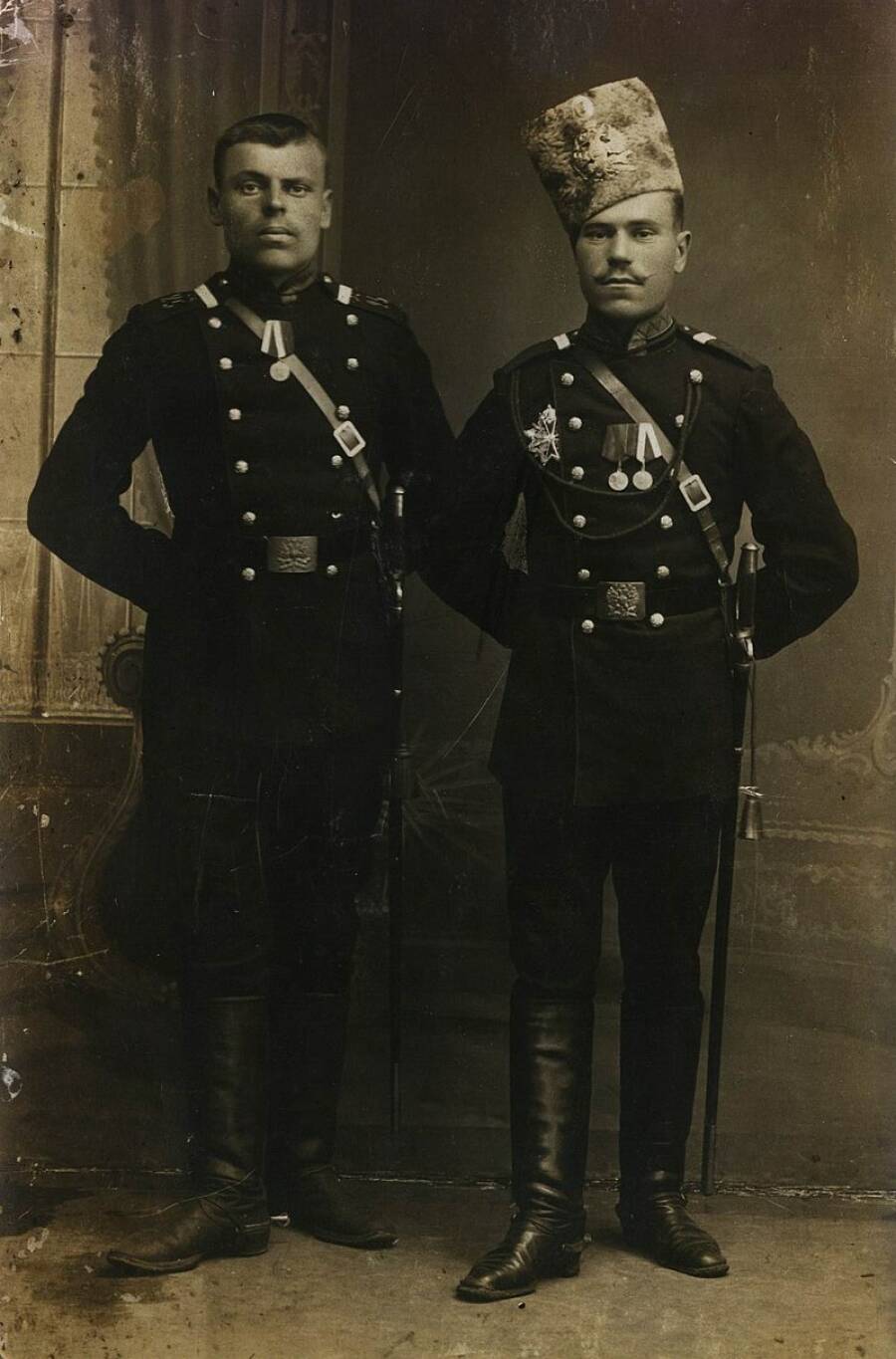

Модернизация знаков различия продолжалась и дальше. В конце концов, погоны окончательно вытеснили эполеты, которые остались только на парадных мундирах. А в 1907 году начались новые изменения, касавшиеся внешнего вида как солдатских погон, так и офицерских.

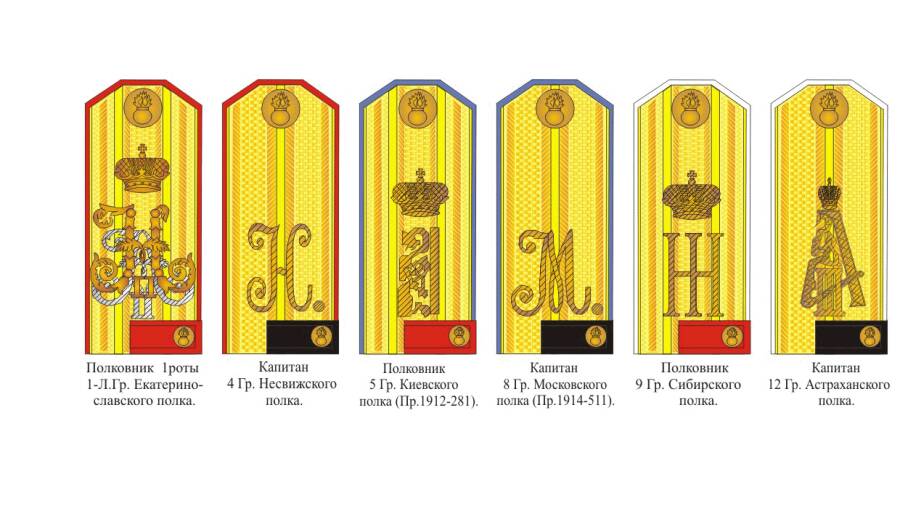

В первую очередь, офицерские погоны получили шифровку – номер или вензель полка. Шифровка представляла собой шитьё (золотого или серебряного цвета), металлический литер или же эмблему рода войск. У гусар появился уникальный зигзаг. Кроме этого, погоны были разделены на повседневные и полевые. В целях экономии средств для унтер-офицеров и нижних чинов погоны изготавливали двусторонними.

Был определён цвет и вид шифровок. Например, пехотные полки получили жёлтый номер. У стрелков помимо малинового номера полка появились ещё буквы, обозначавшие привязку к месту дислокации.

При Николае II одна поперечная нашивка тёмно-красного цвета говорила о том, что её носитель является представителем определённой военной профессии: разведчиком, наблюдателем, пиротехником, минёром и так далее. Белая продольная нашивка на погоне солдата или унтер-офицера являлась иллюстрацией высокой квалификации её владельца. Например, преподавателя фехтования или верховой езды, наводчика орудия и тому подобное.

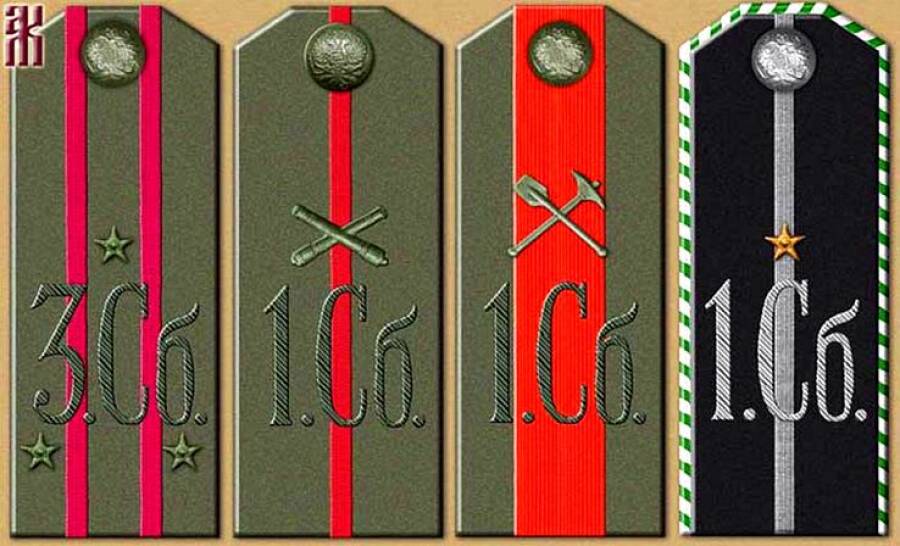

Играл важную роль и цвет погон. За стрелками закрепили малиновые знаки различия для повседневных погон, а полевые были зелёного цвета с цветным кантом. Пехота получилакрасные знаки различия.

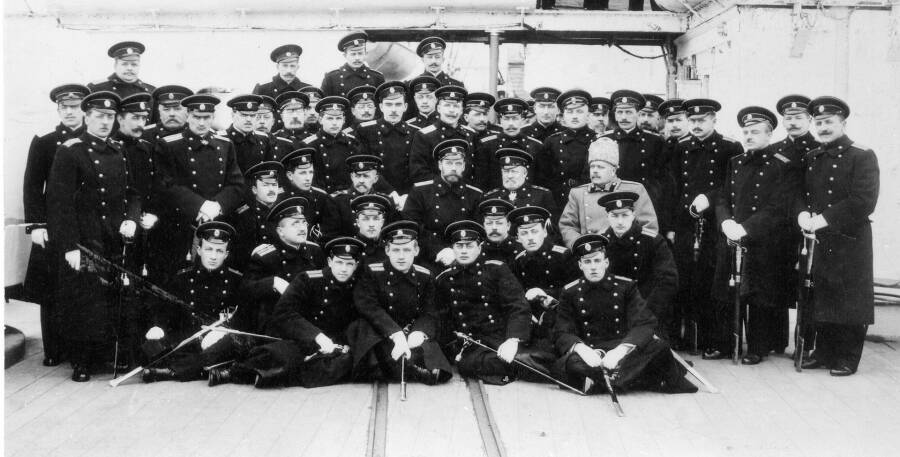

Когда Россия вступила в Первую мировую войну, все военнослужащие из действующей армии стали носить полевые погоны. Но вскоре знаки различия появились на плечах абсолютно всех солдат и офицеров. Официально парадная форма под запрет не попала, однако её практически не использовали. Дело в том, что сам Николай II, когда начались боевые действия, облачился в обычную солдатскую гимнастёрку с погонами пехотного полковника. И поэтому никто из офицеров не мог надеть золотые знаки различия мирного времени. К тому же, уже в конце 1914 года в России было остановлено изготовление золотого и серебряного галуна. Так что достать новые погоны было невозможно. К слову, во время войны государем был взят курс на упрощение. Это касалось не только знаков различия, но и униформы военнослужащих.

Погоны, предназначенные для шинелей, изготавливали из сукна защитного цвета. А для мундиров и гимнастёрок знаки различия шили из зелёного молескина. Нижние чины получили нашивки тёмно-оранжевого цвета. За каждым родом войск был закреплён определённый цвет нашивок. Например, у пехоты — жёлтые, у кавалерии — голубые, у казаков — синие и так далее.

В 1916 году, когда положение и на фронте, и в самой Российской империи заметно ухудшилось, произошли очередные изменения. Поскольку начались трудности с шитьём униформы и логистикой, офицеры получили добро на использование неуставной одежды и обуви. И это привело к тому, что очень быстро перестали соответствовать уставу и знаки различия. Офицеры, которые сохранили свои довоенные серебряные и золотые галунные погоны, стали носить их.

После Февральской революции с погон исчезли вензеля августейшей фамилии. В 1917 году при Временном правительстве появились ударные батальоны при пехотных дивизиях. И у них были специальные погоны — чёрный череп со скрещёнными костями.

После Октябрьской революции появился специальный Декрет, которым большевистская власть отменила действующие погоны. Их место заняли петлицы. Сохранились погоны только в некоторых армиях Белого движения. Однако после поражения в Гражданской войне белогвардейские знаки различия приобрели в советской культуре резко негативную окраску - их нарекли «золотопогонниками».

Казалось, погоны навсегда исчезли. Но 6 января 1943 года они были возвращены. Ведь история движения по спирали.

Обложка: wikipedia.org

Новое

Видео

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Первая мировая за 22 минуты

Первая мировая за 22 минуты

Памятные даты военной истории России

Битва народов. Памятные даты военной истории России