Жизнь петровского рекрута

Военная реформа Петра Великого — одно из самых известных преобразований той бурной эпохи. То было время сложное для России — в горниле сражений Северной войны решилась судьба страны. Чтобы одержать победу над грозным шведским противником, ей как воздух была нужна современная боеспособная армия. Главным элементом новой модели призыва в вооружённые силы стала рекрутчина — именно она будет определять комплектование армии ещё более чем полтора века вперёд, вплоть до царствования Александра II, когда введут всеобщий призыв в армию по её потребностям.

На пути к реформе

Рекрутчина как таковая вовсе не была придумкой Петра. Ещё в период Смутного времени стали появляться новые подразделения, которые также иногда называют иноземным строем — это солдатские полки и кавалеристы — рейтары, драгуны, гусары. Для их комплектования прибегали к испытанному европейскому способу — привлечению на службу наёмников. Но это порождало целый ряд проблем — во-первых, самые боеспособные из них уже находились на службе в том или ином государстве, во-вторых, некоторые монархи, обеспокоенные утечкой способных военных специалистов, запрещали своим подданным вербоваться в армии других стран (как сделал, например, шведский король Густав Адольф), ну и в-третьих, уже играл роль моральный фактор, неукоренённость в стране, которой наёмник служил.

Пик наёмничества пришёлся на эпоху правления Алексея Михайловича, и особенно ярко проявился во время Смоленской войны 1632-1634 годов. Вышеозначенные проблемы заставили власть искать другие пути комплектования армии. В 1632 году царь разрешил идти в солдатские полки всем, кто хотел, за исключением крепостных. К следующим войнам против Речи Посполитой и Швеции, произошедшим спустя двадцать лет, в распоряжении России уже имелось не менее 50-60 тысяч человек, объединённых в 55 солдатских полков. Достигнуть такого результата помогла в первую очередь рекрутчина.

Принцип рекрутчины — с определённого количества землевладений (вотчин, дворов, имений, монастырей) в вооружённые силы забирали сколько-то работников мужского пола. Количество рекрутов зависело от текущей ситуации и армейских потребностей в живой силе. Совсем много набирать тоже было нельзя, иначе остановилась бы хозяйственная жизнь. Первоначально рекрутчину вводили только в приграничных областях. Так, в 1649 году Алексей Михайлович ввёл рекрутский набор 1 солдат с крестьянского двора на границе со Швецией. Жалованье тогда не платили — считалось достаточным, что за службу рекрут освобождатся от оброка и прочих налогов.

Во время долгой войны 1654-1667 годов рекруты уже составляли большую часть регулярной русской армии. Только в 1658-1660 году таким образом по нормам и сверхнормам набрали 51 тысячу солдат, а всего за время тринадцатилетних боевых действий русская армия пополнилась пополнилась около 100 тысяч военнослужащих.

При сыне Алексея Михайловича, Фёдоре Алексеевиче развитие рекрутчины продолжилось, причём именно при нём русская армия стала одной из самых многочисленных во всей Европе. При нём в конницу из низшего сословия брать стали неохотно, старались комплектовать её из служилых дворян, всех же прочих старались направлять в пехоту. Так кавалерия стала элитным родом войск, а пехота стала самым массовым, в 1,5 раза численно превосходя конные подраздеения.

Так что к воцарению Петра I рекрутчина уже применялась полным ходом, и уже являлась основой комплектования русской армии. Именно на его эпоху пришёлся заключительный этап её становления.

Пётр и рекрутчина

Стоит сразу отметить, что рекрутчина как таковая применялась во многих странах Европы, и чего-то экстраординарного в понимании того времени из себя не представляла. Но Пётр всё-таки, видимо, был склонен изначально к другой модели комплектования армии, с использованием регулярных формирований и наёмников. Он даже запретил брать на службу пашенных крестьян, которые являлись основной рабочей силой, брали исклчительно дворовых людей, ремесленников с доходом менее 30 рублей в год. Во время своих Азовских походов и на начальном этапе Северной войны Пётр вёл боевые действия исключительно ограниченным воински контингентом. В сражениях против хорошо подготовленной и укомплектованной шведской армии, считавшейся тогда едва ли не лучшей в Европе, петровское войско проявило себя не лучшим образом.

Итогом подобной ситуации стал Указ Петра от 20 февраля 1705 года, который можно классифицировать чуть ли не как первую в отечественной истории всеобщую мобилизацию. Надлежало брать в солдаты рекрутов со всех уездов и городов, посадов, волостей, слобод, монастырей и прочих религиозных учреждений, чиновников приказов, помещиков, вотчинников, и, конечно, крестьян. С каждых 20 дворов призывалось по солдату возрастом 15-20 лет, а если у помещика не было столько дворов, то поставлять призывников ему надлежало в складчину с другими такими же. При этом государство заставляло обеспечить фуражом и обмундированием рекрутов их бывших владельцев. Рекрутские наборы были поручены царём в ведение Поместному приказу. Именно рекруты первых лет одержат потом блистательную победу под Полтавой и добьются перелома в долгой и кровавой войне.

После Полтавы положение русской армии становилось всё прочнее, что позволило Петру несколько отпустить вожжи. В 1711 году рекрутские наборы были переданы на местном уровне в канцелярии губернаторов, а нагрузка на дворы была понижена — теперь 1 рекрута брали с 33 дворов, позднее ещё уменьшили лимит до 1 рекрута со 100 дворов. При этом за денежный взнос избранного в рекруты могли заменить другим человеком. Ближе к концу Северной войны Пётр передал вопросы рекрутского набора в ведение Военной коллегии, на местном уровне этот вопрос по-прежнему контролировался исполнительной властью.

За годы Северной войны рекруты стали основной частью русской армии и флота. Именно они вынесли на себе её тяжесть и добились решающих побед в ней. В самый сложный для России период — с 1705 по 1713 годы — под ружьё поставили 337196 человек. Это и сейчас большое число, а уж в те времена оно было просто огромным, а численность армии тогда стала играть как никогда большую роль. Интересно, что Швеция не потянула рекрутчину в своих условиях, что и стало одной из причин её поражения.

Когда война закончилась, Пётр предпринял последнюю модернизацию в сфере рекрутчины, окончательно довершив её облик. Исследователи считают это следствием финансовой петровской реформы, главным нововведением которой стал новый подход к учёту населения и введение подушной подати, налога с каждого взрослого человека мужского пола. Основные мероприятия по реализации этой реформы пришлись на 1722-1724 годы. Следовательно, теперь, когда учёт мужского населения страны был налажен — а, согласно результатам ревиий, такового насчитывалось 5,5 миллионов человек — можно было перейти от набора с субъектов хозяйствования к централизованному набору.

Военная реформа Петра и модернизация рекрутчины стали одним из главнейших элементов комплексной модернизации системы управления государством. Она имела важнейшее значение для развития русской армии и достижения победы над сильным врагом, а значит, и для достижения глобальных целей всей России.

Рекрутский призыв

Итак, как же проходило начало рекрутской службы? Прежде всего, нужно сказать, что тогда забирали в армию на всю жизнь. Подавляющее большинство призванных не возвращалось уже никогда, разве что по инвалидности вследствие полученных ранений. Решение о том, кого отдать в солдаты, принимали старейшины на крестьянских сходах. Чаще всего предпочтение отдавалось не имеющим жены и детей, чтобы не оставлять семьи без кормильцев. Принималось во внимание и количество мужчин в семьях. Не редкостью было использование рекрутчины в качестве метода избавления от проблемных членов крестьянской общины — ленивых, буйного нрава, склонных к совершению преступлений. Могли и просто избавиться от кого-то неугодного, на основе только личной неприязни. Что касается государственных крестьян и мещанского сословия, то в их случае к потенциальным солдатам применялся метод жеребьёвки.

Общие правила отбора были не Бог весть какие — среди рекрутов не должно быть больных, калек, с умственными отклонениями, также им надлежало иметь «хорошее сложение».

К тем, кого общины определили в будущие солдаты, было особое отношение. Их освобождали от сельскохозяйственных работ, давая им возможность отдохнуть перед службой. До известной степени отношение к рекрутам было как потенциальным покойникам, и даже их проводы напоминали скорее поминки. Родственники и односельчане собирались в доме виновника торжества у накрытого стала, пиршество сопровождалось причитаниями женщин и даже специально нанимаемых плакальщиц. Если рекрут вдруг успевал обзавестись женой и детьми, то после его ухода в армию они оставались жить в его семье, подчиняясь старшему из мужчин. «Солдатки» слыли на деревне «ни вдовами, ни мужними жёнами», а их дети как бы считались общими детьми всей деревни.

Конечно, перспектива такой службы радовала мало кого. Попытки, как бы сейчас сказали, «откосить» от армии были и тогда очень распространены, правда, гораздо более зверскими методами, нежели сейчас. Так, отцы запросто могли увечить собственных сыновей, и даже суровое наказание, введённое Петром за подобные художества, не останавливали многих.

Повседневная служба

Рекрутские наборы изменили и сам облик русской армии, обеспечив ей всесословный состав. Если раньше в ней служии по большей части дворяне, причём именно начиная с рядовых, а крестьяне при них были за слуг, то теперь им приходилось служить вместе с бывшими крепостными, которые стали такими же рядовыми. Пётр исключительно ценил тех офицеров, которые сами были некогда солдатами и матросами, которые «службою бы дошли до чина, а не по иным причинам». Так что даже последний крестьянин, ушедший в армию при Петре, мог в случае собственной храбрости, сообразительности и определённой доли везения возвыситься — такой вот социальный лифт появился в ту бурную эпоху.

Пётр отошёл от попыток перевести армию на самокормление или сделать её довольствие исключительным тяглом для имущих слоёв, и сделал так, что верховная власть приняла на себя обязанности по организации армейского снабжения. По его приказу были созданы продовольственные магазины, пополняемые подрядным способом. К концу царствования Петра изменился и метод расквартирования войск — началось строительство специализированных жилых помещений для солдат, казарм — впрочем, ещё долгое время и после Петра многие части, особенно в провинции, расквартировывались на постой у обывателей.

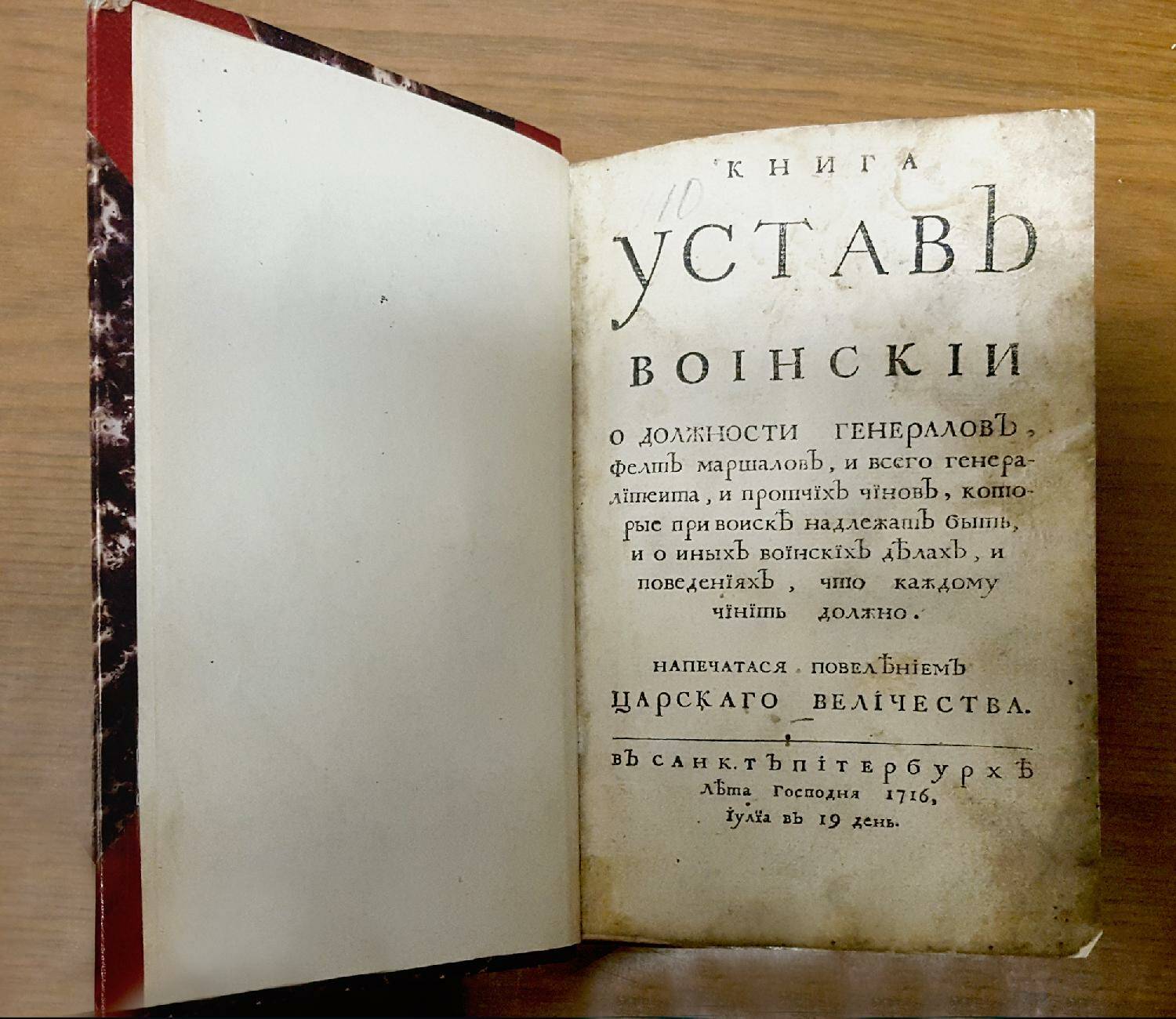

Пётр же окончательно довершил дело единоначалия в армии — его воинский устав 1716 года чётко регламентировал обязанности главнокомандующего и командиров, определял функции штаба и военного совета.

После призыва рекруты собирались в команды, которые отправлялись к месту несения службы. До 10% личного состава до него не добиралось вовсе, либо умирая, либо сбегая. На теме побегов и наказаний за них стоит остановиться особо. Разумеется, суровая армейская действительность для вчерашних крестьян, оторванных от сохи и от земли, вынуждала наиболее отчаявшихся солдат совершать акты дезертирства. Пётр подошёл к предупреждению подобных фактов со всей присущей ему и вообще той эпохе жестокостью — изловленных беглецов надлежало казнить, впрочем, если дезертир добровольно возвращался, ему снижали наказание до порки шпицрутенами, что, кстати, периодически всё равно оканчивалось смертью караемых. Своя жестокая логика не менее жестокого времени здесь, конечно, была — солдат видел, что погибнуть на поле боя менее страшно, чем то, чему его подвергнут в случае побега. Применялась и коллективная ответственность — наказание за дезертирство могли наложить на всё подразделение, вплоть до его командира.

К измене и побегу Пётр приравнивал ряд других военных происшествий, например, ложную тревогу, поданную караульным, или пьянство в разгар боевых действий. При этом не делалось различий, рядовой ли боец проштрафился, или офицер — кара всегда была одинаковой для всех и очень суровой, благо прецедентов старые архивы сохранили для нас предостаточно. Нужно отметить и подход к наказанию за трусость на поле боя, который очень напоминает порядки в римской армии эпохи Цезаря: если, скажем, сбежал и попался один боец, то его одного и казнили, но если бежала вся часть, то без разговоров казнили сначала командира, а потом каждого десятого (знаменитая римская «децимация»). Впрочем, если тот, кому казнь выпала по жребию, мог доказать, что он не бежал, а самоотверженно сражался, такому могли сохранить жизнь и даже не выбирать взамен него другой жертвы. Способ смертной казни был самый запростецкий — повешение «без процессу на первом дереве», как тогда говорили. Порой происходили интересные случаи, когда проявившего трусость молодого и необстрелянного солдата могли простить на первый раз.

В условиях боевых действий особенно тратить время на боевую подготовку верховная власть себе не могла. Обстановка вынуждала направлять рекрутов прямо в действующую армию. И у инстанций появлялась настоящая проблема, куда распределять пополнение, которое необходимо было буквально везде — в том числе и в гарнизонных частях, которые, кстати, не участвовали в боях непосредственно, но выполняли многие другие функции, от строительства до борьбы с эпидемиями.

Порядки, конечно, могут в наше время казаться чрезмерно жестокими, но не надо забывать, в какое время это всё происходило. Во многих странах Европы, в том числе и у нашего противника, Швеции, служба в армии если и была легче, то ненамного. А в условиях рекрутского набора иначе, как жёсткими мерами, быстро создать боеспособную армию было невозможно. Пётр I, конечно, относился к людям как к механизмам, винтикам машины, во главе которой он сам, и стратегические цели страны в его глазах превалировали над нуждами конкретного человека, семьи, общины… Вот чего не могут или не хотят понять многочисленные критики Петра, обвиняющие его чуть ли не в массовых убийствах населения Российской империи.

В отличие от своих предшественников, Пётр I понимал важность материального стимулирования своих солдат. Пускай она была не очень велика, но это тоже было шагом вперёд. Пётр всегда старался одарить проявивших героизм солдат и матросов — так, после Полтавской победы он выплатил определённю сумму каждому выжившему бойцу. Совсем удивительный род выплаты, наверное, не имеющий вообще аналогов в отечественной истории — полонные деньги, то есть выплаты за пребывание во вражеском плену. Самые большие выплаты получили те, кто побывал в турецком плену, те, кто оказался в европейских государствах, получали меньшие суммы — видимо, учитывались условия, в которых пребывали русские пленные.

Пётр был безжалостен к тем, кто злоупотреблял своими полномочиями на службе. Не редки были случаи, когда до него доходили жалобы доведённых до отчаяния собственным командованием нижних чинов, и горе тогда было офицерам. Заботливость Петра о тех, кто честно и бесстрашно исполняет свой долг являлось лучши примером для всего остального командного состава, самым благотворным образом влияло на боевое слаживание войсковых частей, повышение их боевых качеств.

Тактика и вооружение

Принятый в 1716 году Петровский устав подводил итоги уже довольно богатому опыту русской армии по ведению боевых действий против современной армии. Во многом этот документ опередил армейские новшества в самых развитых европейских государствах. Был заложен принцип проведения разведки, глубина действия которой могла достигать 150 вёрст — в те времена очень большое расстояние. Походные порядки разделялись на авангард арьергард. Было закреплено в качестве основного тактического атакующего манёвра линейное движение широким фронтом. Особые указания были впервые введены насчёт гористой и лесистой местности, а также насчёт отступательных действий и фланговых маршей. Основной упор действовался на максимально быстрое сосредоточение войск, хотя собственно мобильность армии была в ту пору ещё невелика.

Особенно регламентировался отдых войск в походах, его размещения биваком (лагерем) либо на квартирах. Была чётко определена сторожевая служба пехотой или конницей, в дневное и ночное время суток, парольная система, а также проверка караулов специальными чинами.

Несмотря на господство линейного строя в официальном документе, Пётр и большинство его сподвижников не были зашоренными командирами, и с лёгкостью приспосабливались к текущей боевой обстановке, в большинстве случаев добиваясь прекрасных результатов. Он большое внимание уделял резервам, которые вводил в бой в критический момент — так, в Полтавской баталии эти свовременные меры стали одним из залогов победы. Пётр неустанно требовал от свих военачальников находиться при войсках, чтобы иметь возможность управлять ими непосредственно и выказывать личный пример для них.

Большое внимание Пётр уделял и модернизации вооружения. Поскольку большая часть его войска представляла собой пехоту, то требовались в первую очередь новые образцы стрелкового вооружения, коими стали знаменитые гладкоствольные фузеи. Наследница европейских ударно-кремневы ружей, фузея переживёт свою эпоху, ещё более века верой и правдой служа русскому солдату. Пётр же указал унифицировать калибр, что позволило наладить единое производство на тульских заводах. Для кавалерии была создана своя фузея, укороченный вариант. Каждому пехотинцу полагалось 50 пулевых и 20 картечных зарядов, а драгунам — 40 зарядов. Что касается артиллерии, то Пётр полностью отказался от наследия своего отца в этой сфере, и перевёл свои части на европейскую трёхфунтовую систему.

Таким образом, конец царстввания своео создателя новая русская армия встретила одной из самых мощных в Европе, способной выполнить любую поставленную задачу. Стимул, заложенный Петром, ещё десятилетия вперёд будет определять облик армии, её построение и вооружение. Сама же рекрутчина будет отменена в 1874 году в ходе милютинской военной реформы, на замену ей придёт воинская повинность, а сам термин «рекрут» тогда же отошёл в прошлое, уступив понятию «новобранец», а затем и «призывник».

Пройти тест по теме

Источник обложки:

Новое

Видео

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Памятные даты военной истории России

Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России