Жизнь до ЕГЭ: какие экзамены сдавали в Российской империи

Каждое лето приходит пора выпускных экзаменов. Бывшие школьники становятся абитуриентами и прикладывают массу усилий для поступления в университет своей мечты. В это трудно поверить, но двести лет назад студентом высшего учебного заведения можно было стать без всякого конкурса – слишком узкая, дворянская, прослойка могла позволить себе такое образование. И все же экзамены существовали, причем некоторые из них были удивительно похожи на те, над которыми из года в год бьются современные выпускники.

Важная ступень – гимназия

Первые проверки знаний начинались, когда ребенок поступал в гимназию. Ему нужно было уметь читать и писать, знать основные молитвы и уметь совершать простые арифметические действия – сложение и вычитание. Кроме того, требовалось назубок знать таблицу умножения. Среди прочих условий – отсутствие серьезных медицинских диагнозов и возраст не менее десяти лет. С 1804 года учебные заведения формально были бессословными, то есть учиться там мог хоть дворянин, хоть мещанин. На практике выходило иначе: небогатые родители с трудом оплачивали обучение своих детей. Правда, существовали специальные стипендии – они позволяли покрыть часть затрат на учебу.

Система выпускных экзаменов в гимназиях была разработана лишь спустя тридцать лет после их учреждения. Выпускников первое время было довольно мало: например, в 1825 году гимназистами считались чуть более семи с половиной тысяч человек. Конкурсный отбор в университеты не осуществлялся по этой же причине. Зачем сдавать экзамен, если претендентов на место мало и прием был свободным? Ситуация изменилась к середине XIX столетия: число учеников гимназий выросло почти в три раза, а обучение в гимназии стало своего рода гарантией поступления в университет. В 1837 году приняли «Правила для испытания в уездных училищах и гимназиях». Так появились оценки и знакомая нам по сей день пятибалльная система. Перевестись в следующий гимназический класс можно было лишь в том случае, если средняя оценка по всем предметам была не ниже трех баллов.

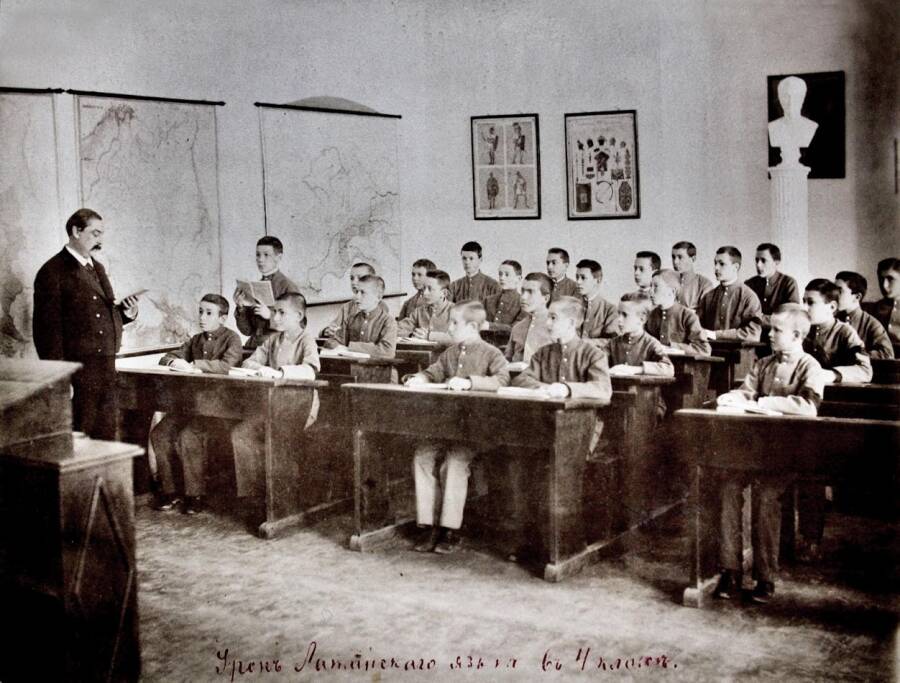

Выпускные экзамены проходили в той же школе, где учились гимназисты, однако вопросы для них составляли не знакомые учителя, а специалисты из образовательного округа. Конкретное число экзаменов зависело от гимназии, но в перечень базовых дисциплин включали: закон Божий, русский, латинский и греческий языки, а также арифметику. Сегодня единый госэкзамен одновременно является и выпускным, и вступительным. В XIX веке система была другой: чтобы стать студентом университета, приходилось сдавать дополнительные испытания. Исключение составляли случаи, когда абитуриент был отличником и получил превосходные рекомендации от своих учителей.

День экзамена

Еще одно отличие, которое сегодня кажется поразительным, – экзамены были платными. За полтора месяца экзаменаторам платили по десять рублей. Проверить свои знания могли не только выпускники последних классов, но и ребята помладше – в этом случае к ним предъявляли особые требования по успеваемости. Письменно сдавали только языки, остальные экзамены, включая, например, историю Отечества, были устными. Приемная комиссия состояла из нескольких человек: директор и инспектор, учителя, представители образовательного округа.

Начинался экзамен в 10 часов утра. Дополнительные материалы приносить с собой запрещалось – все письменные принадлежности выдавали в гимназии и внимательно следили за тем, чтобы экзаменуемый не пользовался шпаргалками. Покидать зал разрешали только по одному, и на это время все бумаги ученик сдавал экзаменатору. Похожая система действует и в наши дни. За неделю гимназист должен был сдать все письменные экзамены, а после их проверки комиссия приглашала его на устные. Самым длинным считался экзамен по русскому языку (или как тогда говорили, по русской словесности). Предлагалось написать сочинение по заданной теме. Интересно, что в разных частях страны темы отличались и зависели от местных культурных традиций. Например, гимназистам Казанской губернии предлагали поразмышлять о значении Волги в истории нашей страны, а петербургские учащиеся писали сочинения о творчестве Пушкина и Жуковского. На экзаменах по математике решали четыре сложные задачи, по древним языкам – переводили тексты Цицерона, Вергилия и Овидия. Для гимназистов, плохо готовых к экзамену, существовало особое прозвище – «авоськи», поскольку полагались те на волю случая, а не на свои знания.

Поступление в университет

К началу XX века в Российской империи существовали классические гимназии – для гуманитариев, и реальные училища – для любителей естественных наук и технических дисциплин. Выпускники гимназий без экзаменов поступали в университеты своего учебного округа, а те, кто окончил училище – в торгово-промышленные институты или на физико-математические факультеты. Аттестаты о среднем образовании давали право на обучение не только в российских, но в европейских университетах, и это правило действовало до 1917 года.

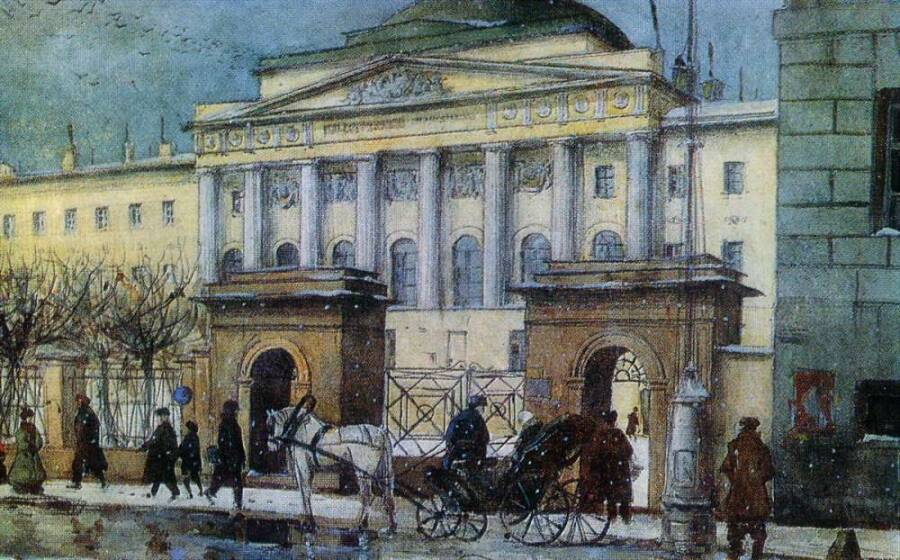

На рубеже веков более 40% высших учебных заведений приходилось на Санкт-Петербург. В столицу Российской империи летом устремлялись потоки абитуриентов, причем многие из них брали билет в один конец, а из багажа – только самые необходимые вещи да «Справочник студента» со сроками и условиями зачисления. В университет нужно было принести аттестат, метрику, свидетельство о благонадежности и адрес съемной квартиры (общежития в то время распространения не имели). Молодым людям также требовалось увольнительное свидетельство из призывного участка, а девушкам, поступавшим на высшие курсы, – письменное согласие на обучение от родителей. Кстати, в университеты доступ представительницам прекрасного пола долго был закрыт. Аналогом университетского образования служили для девушек Бестужевские курсы или Женский педагогический институт. В университет они приходили как вольнослушательницы, но диплом не получали даже за отличную учебу.

Диплом университета давал выпускникам неплохие карьерные возможности. Молодые специалисты становились чиновниками 14-го класса и почетными гражданами. Самым престижным направлением в конце XIX – начале XX веков являлось юридическое. Дипломы юристов зачастую получали даже те, кто мечтал связать свою жизнь совсем с другой деятельностью, но мечтал обрести статус «солидного человека». Например, юридическое образование было у создателя «Русских сезонов» Сергея Дягилева, хотя изначально он и вовсе мечтал стать композитором. Многие юноши планировали стать учеными и педагогами – для них были открыты двери историко-филологического и физико-математического факультетов.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Освобождение Минска. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Невская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.