Втроем на орбите. Полет космического корабля «Восход-1»

Как Советский Союз первым в мире отправил в космос многоместный пилотируемый аппарат

12 октября 1964 года Советский Союз очередной раз продемонстрировал свое первенство в программе освоения околоземного пространства. В этот день впервые в истории человечества в космос отправился многоместный пилотируемый аппарат. Этот полет принес несколько абсолютных и мировых рекордов, среди которых был и такой: космонавты, которые провели на околоземной орбите всего два дня, взлетели при одном лидере СССР, а о результатах своего полета докладывали уже другому.

«Восток» становится «Восходом»

Успехи советской пилотируемой программы «Восток» позволили начать разговор о переходе от одноместных космических кораблей к многоместным. Программа таких полетов получила название «Восход» и стартовала в 1963 году. Распоряжение заняться этой темой в ОКБ-1 Сергея Королева получили непосредственно от советского лидера Никиты Хрущева. В 1964 году американцы собирались запустить в космос свой двухместный космический корабль «Джеймини», а уступать космический приоритет СССР не собирался.

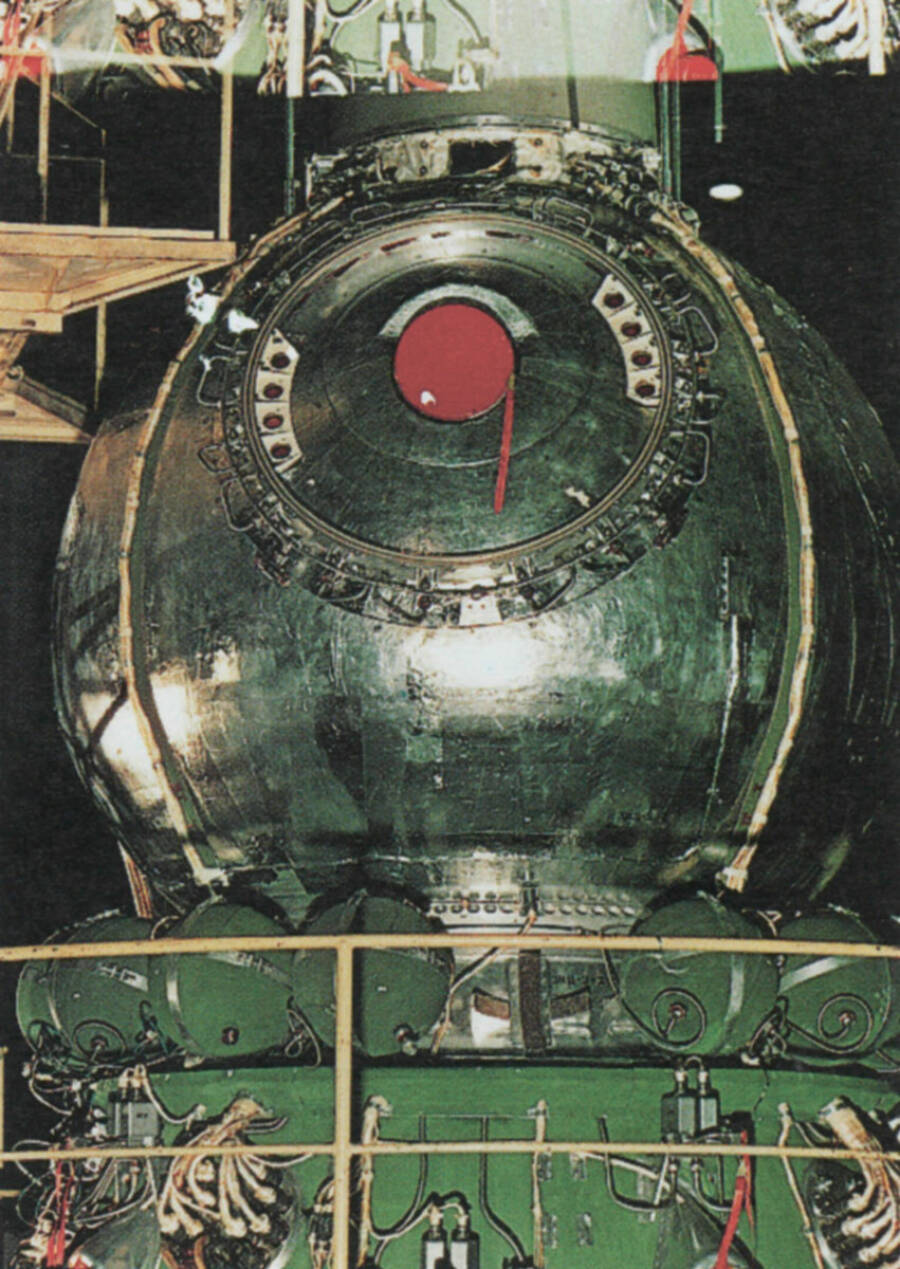

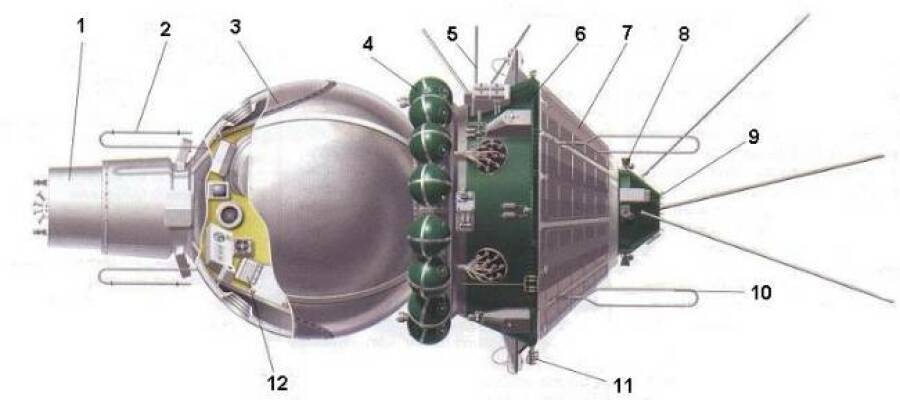

Оперативно получить готовый к полету многоместный корабль можно было, только приспособив для этого уже имеющиеся «Востоки». Правда, выполнить главное пожелание Хрущева – подготовить и отправить в космос сразу трех человек – удалось лишь за счет сильного риска для членов экипажа. Проблема была в том, что «востоковская» капсула, рассчитанная на одного космонавта в скафандре и на катапультируемом кресле, могла вместить двух космонавтов в скафандрах, но без возможности катапультироваться. А посадить в тот же космический аппарат трех человек удавалось только при условии, что они полетят в буквальном смысле слова в спортивных костюмах.

Существовала еще и проблема спуска такого космического корабля. Космонавты «Востоков» после входа в атмосферу катапультировались и спускались на собственном парашюте. Спускаемый аппарат встречался с Землей на довольно высокой скорости, и оставить в нем трех человек без системы мягкой посадки было невозможно. В итоге конструкторам удалось создать и парашютную систему для самого спускаемого аппарата (для нее приспособили два основных купола от «Востока» площадью 574 кв. м каждый), и систему обеспечения мягкой посадки, аналогичную системе реверсивных пороховых двигателей, которая использовалась для десантирования боевой техники. Она срабатывала после того, как метровой длины щуп касался поверхности земли, и снижала вертикальную скорость аппарата до нуля. Сами космонавты испытывали при этом заметные перегрузки, но несравнимо меньшие, чем если бы такой системы мягкой посадки не было.

Полет трех манекенов

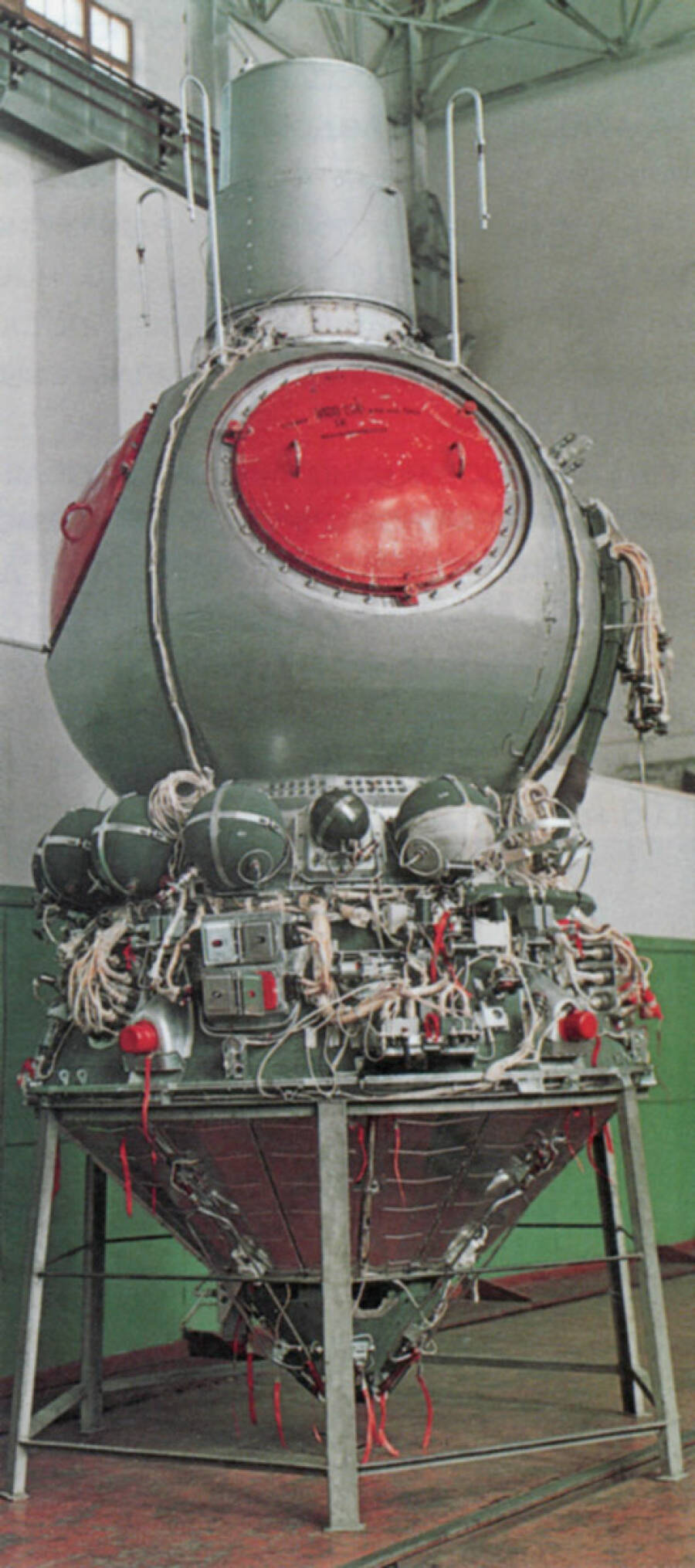

Уже в начале 1964 года все основные предварительные работы завершились, и первый в истории человечества экипаж из трех космонавтов начал готовиться к полету. О том, чтобы сразу, без подготовки рискнуть космонавтами, не шло и речи. Согласно устоявшейся практике, в первый полет отправляли беспилотный корабль. Его главной задачей было проверить работоспособность всех систем, которые должны были обеспечить безопасность экипажа и его благополучное возвращение на Землю.

Несмотря на все старания, обеспечить запуск даже беспилотного космического корабля летом 1964 года не получилось. Аппарат, который получил в официальных сообщениях имя «Космос-47», а в документах ОКБ-1 именовался ЗКВ, стартовал с космодрома Байконур 6 октября в 10 часов утра. Поскольку «Восход» был существенно тяжелее «Востока», для его вывода на орбиту использовалась четырехступенчатая ракета-носитель 11А57, первоначально создававшаяся для отправки космонавтов к Луне, Марсу и Венере. А вместо настоящих космонавтов в кабине разместили три манекена, которые были буквально покрыты датчиками, призванными зафиксировать перегрузки при посадке.

Корабль совершил семнадцать витков и на вторые сутки полета вернулся на Землю, совершив все эволюции в штатном режиме. Даже сильный ветер в районе посадки не помешал системе мягкой посадки отработать так, как ей и полагалось. За несколько секунд до приземления скорость спускаемого аппарата за счет пороховых двигателей упала почти до нуля, и капсула коснулась земли. Правда, потом, когда порывы ветра надули не успевшие погаснуть купола парашютов, ей пришлось прокатиться полторы сотни метров, но на «самочувствии» манекенов это никаким серьезным образом не отразилось. А если бы в капсуле сидели настоящие космонавты, то этого вообще не случилось бы: при посадке им полагалось вручную отстрелить парашюты.

Испытание космического корабля признали успешным. Это означало, что «Восход-1», он же корабль ЗКВ в пилотируемом варианте, можно было готовить к запуску. До него оставалось меньше недели: старт назначили на 12 октября 1964 года.

Трое первых

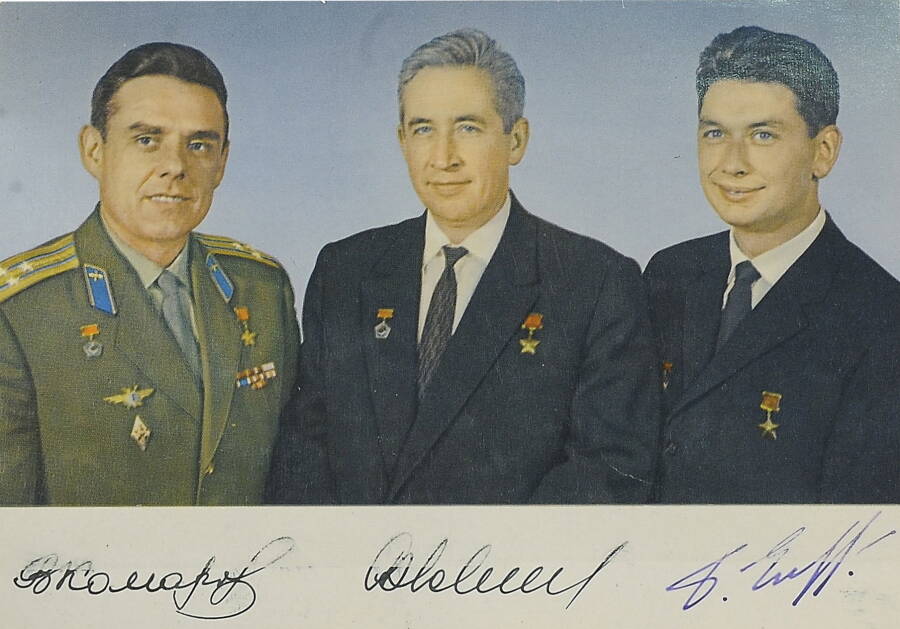

Программа многоместных пилотируемых кораблей «Восход» привлекала ученых и конструкторов тем, что полет нескольких космонавтов давал возможность провести гораздо более широкую серию экспериментов. В первую очередь речь шла о медицинских наблюдениях и контроле утомляемости. Поэтому в состав экипажа включили врача — Бориса Егорова. Он был сыном одного из создателей советской нейрохирургии Бориса Егорова, а с космосом оказался связан с 1961 года, когда молодому выпускнику 1-го Московского мединститута предложили работу в сфере космической медицины.

На включении в экипаж представителя конструкторского бюро настоял сам Сергей Королев. Ему было важно получить сведения о работе своего детища от человека, хорошо знающего космический аппарат. Таким оказался Константин Феоктистов, имевший непосредственное отношение к постройке «Восходов». Пришлось, правда, пойти на нарушение регламента и политических требований. Феоктистова не должны были пустить в космос, во-первых, как беспартийного, а во-вторых, по состоянию здоровья, но Королеву удалось продавить свою креатуру. Никаких вопросов не вызвала только кандидатура командира корабля майора Владимира Комарова. Он числился в отряде космонавтов с 1960 года, успел побывать дублером и наконец дождался решения о своем полете. Оно было принято всего за трое суток до запуска: утверждение Комарова состоялось 9 октября 1964 года.

Лететь в космос членам экипажа корабля «Восход-1» предстояло в легких тренировочных костюмах и в очень неудобных амортизационных креслах-ложементах. Из-за тесноты внутри капсулы их разместили уступами и так развернули, что все надписи на пульте управления кораблем оказались вертикальными. Но сделать с этим уже ничего было нельзя. Отсчет времени до старта начался, а преодолевать трудности трое космонавтов учились годами.

Полет во время переворота

Ракета-носитель с кораблем «Восход-1» стартовала с Байконура 12 октября в половине одиннадцатого утра по московскому времени. Опаснее всего были момент запуска и первые сорок четыре секунды полета. Из-за отсутствия скафандров и катапульт спасти экипаж, если бы на старте случилась авария, не было шансов. То же касалось и первых 27 секунд полета. На следующих семнадцати шансы на спасение были, но мизерные. Однако обошлось. В строго назначенное время космический корабль «Восход-1» вышел на свою орбиту. Вскоре ТАСС сообщило всему миру, что Советский Союз впервые в человеческой истории отправил в околоземное пространство сразу троих космонавтов на одном корабле.

За 16 витков, которые и составили суточный полет первого «Восхода», его экипаж успел многое. На втором витке космонавты передали приветствие участникам открывшейся 10 октября летней Олимпиады в Токио (на ней лидером в общем медальном зачете стала сборная СССР). На третьем и четвертом экипаж проводил физиологические исследования: измерения кровяного давления и легочной вентиляции, анализы крови. Борис Егоров исследовал сердечно-сосудистую систему и вестибулярный аппарат сначала у себя, потом у Феоктистова: такой эксперимент на орбите проводился впервые. Дальше космонавты работали по индивидуальным планам, в том числе репетировали и ручной заход корабля на посадку, участвовали в сеансе телесвязи с государственной комиссией, собравшейся на Байконуре.

На шестнадцатом витке корабль начал готовиться к посадке, и тут с «Восходом-1» пропала связь. Восстановить ее так и не удалось, и напряжение отпустило всех причастных к полету только тогда, когда начальник службы поиска генерал-лейтенант Александр Кутасин сообщил: его подчиненные видят спускаемый аппарат, медленно опускающийся на парашютах! А вскоре поступило и сообщение от пилота поискового Ил-14, который нашел место приземления капсулы «Восхода-1», а рядом с нею… троих машущих руками космонавтов.

Тогда существовала традиция: как только приземлившиеся космонавты оказывались на Байконуре, их сразу же поздравлял по телефону Никита Хрущев. Но не в этот раз. Поздравлений члены экипажа «Восхода-1» дождались только на пятый день. И случилось это не на космодроме, а уже в Москве, во время вручения наград – Золотых Звезд Героев Советского Союза и орденов Ленина. И не от Хрущева, а от нового первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Пока они были в космосе, а потом ждали возвращения в столицу, произошел самый настоящий политический переворот, закончившийся смещением Никиты Хрущева со всех руководящих постов.

Вслед за «Восходом-1», который впервые поднял в космос трех космонавтов, на орбиту 18 марта 1965 года вышел «Восход-2». Этот полет тоже был уникальным – впервые космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос. А вот пилотируемые полеты остальных «Восходов» (с третьего по седьмой) так и не состоялись. Хотя на них возлагали большие надежды. Среди экипажей этих кораблей должен был быть первый женский, причем одной из космонавток предстояло выйти в открытый космос. Экипажам других кораблей предстояло поставить эксперимент по созданию искусственной силы тяжести (за счет раскрутки корабля на тросе с помощью третьей ступени ракеты-носителя), опробовать «космический мотоцикл» и даже провести первую в мире хирургическую операцию на орбите! Но все эти планы так и остались невыполненными: после смерти Сергея Королева в 1966 году программа «Восхода» была отменена в пользу космических кораблей «Союз».

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России