"Военная энциклопедия" Сытина (1911 - 1915). Полное собрание в библиотеке военного историка

Иван Дмитриевич Сытин – крупнейший книгоиздатель Российской империи

Фамилия издателя Ивана Дмитриевича Сытина была известна к началу XX столетия по всей стране – общий тираж всех книг, изданных им за весь активный период деятельности, превысил 500 миллионов. Многие из них оказались в том числе в Библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества и продолжают привлекать читателей. Благодаря Сытину тысячи подданных российского императора познакомились с произведениями русских и зарубежных классиков. Первые шаги в своей сфере начал в подростковом возрасте, когда трудился в располагавшейся у Ильинских ворот лавке купца Шарапова. Повзрослев, у него же Сытин и занял сумму для своего стартового капитала, который он потратил на создание собственной печатной мастерской. Оборудование, приобретенное Сытиным, а именно печатный станок в пять красок, было очень дорогим по тем меркам, и не каждый издатель мог позволить себе подобное, а потому издаваемые Сытином книги были зачастую привлекательнее работ конкурентов. Изначально Сытин реализовывал свой товар через посредников в лице офеней – мелких странствующих торговцев, продавших разнообразную утварь и мелочи, которые в крестьянской глубинке было трудно достать, зато можно было выгодно обменять на ткань или зерно. Этот элемент дореволюционной торговой культуры был связующим звеном между городом и деревней, и к нему зачастую обращались производители, включая самого Сытина. Особенно большой популярностью у крестьян пользовались лубочные произведения: календари, гадательные таблицы, листки и, конечно же, украшенные цветными иллюстрациями книги. Успех сытинского дела был настолько впечатляющий, что уже на рубеже 1880-1890 годов он сумел завоевать монополию в своей сфере, а разносившие книги офени назывались не иначе как «сытинские». Однако вскоре трудовая деятельность офеней оказалась ограничена, поскольку их обязали получать разрешение на торговые операции от местных властей и также вести учет своего товара. Иван Дмитриевич быстро адаптировался к новым условиям и открыл несколько торговых магазинов, в которых теперь и реализовывал свою книжную и иную издательскую продукцию. С этого момента сытинская книжная империя стала неимоверно расти, и уже к началу нового столетия у него в ведении находилось свыше шести сотен киосков и около 20 магазинов. К тому моменту он воспользовался возможностью и представил результат своих трудов на Всероссийской промышленной выставке 1882 года. Его труд был оценен распорядителем художественных отделов выставки Михаилом Петровичем Боткиным, по инициативе которого Иван Дмитриевич Сытин был удостоен бронзовой медали – высшей награды для представителя из крестьянского сословия, к которому и относился книгоиздатель.

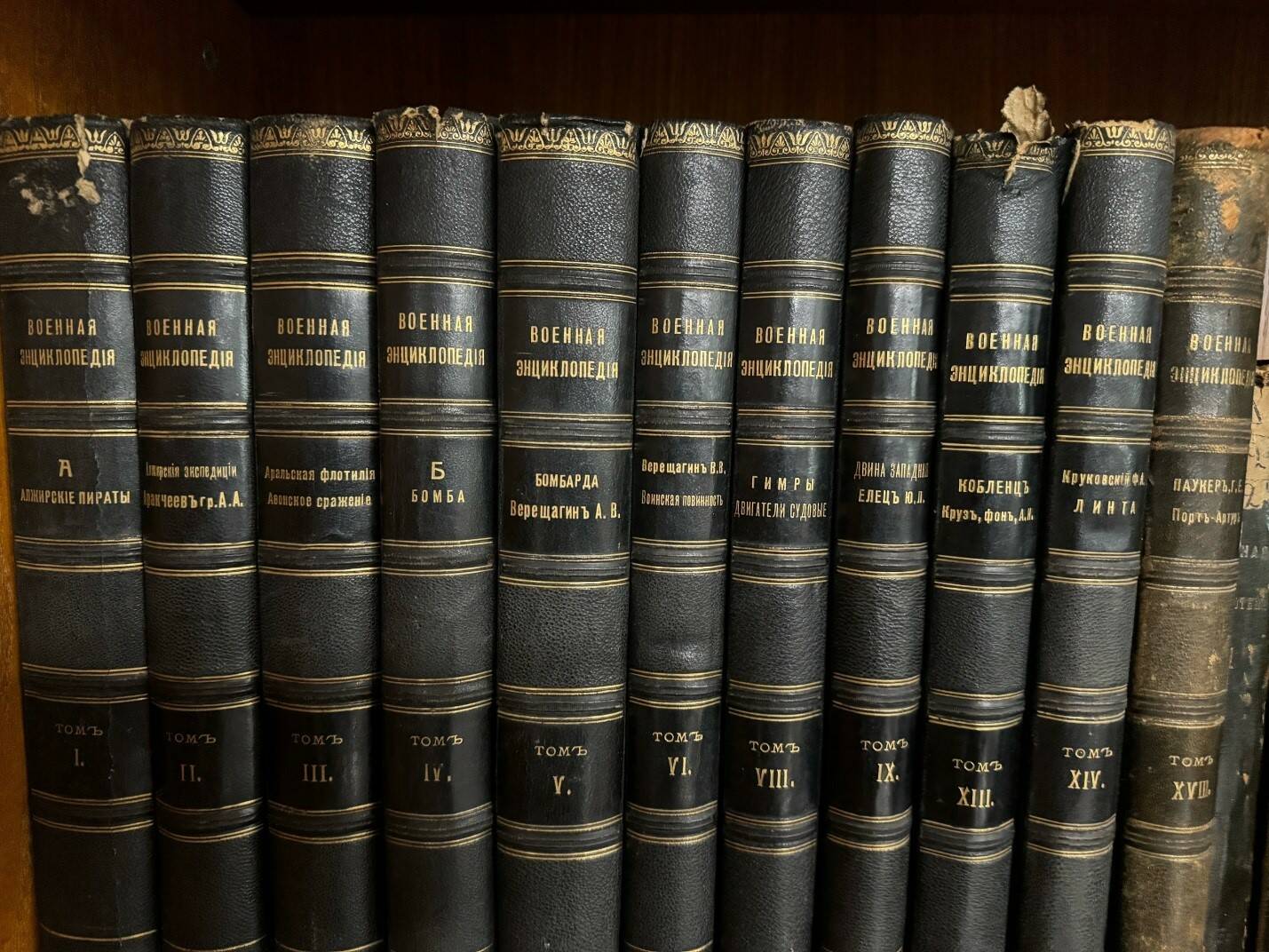

Особой популярностью пользовались лубочные иллюстрации, посвященные боевым действия Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Они укрепляли дух подданных и солдат, рассказывая тысячам людей о подвигах русских солдат в боях. Однако такой формат изданий был характерен для Сытина лишь на раннем этапе его карьеры. По мере того, насколько сильно разрасталась его книжная сеть, в свет выходили новые, более серьезные издания. Одной из последних книгоиздательского товарищества Ивана Дмитриевича Сытина стала многотомная «Военная энциклопедия», издававшаяся период с 1911 по 1915 год и известная как «Военная энциклопедия Сытина». Часть томов из числа серии хранится в Библиотеке военного историка Российского военно-исторического общества.

«Военная энциклопедия»

Ранее мы уже рассказывали о том, что поражение России в войне с Японией 1904-1905 годов оставила тяжелый отпечаток на сознании современников, искавших ответы на вопросы о причинах такого исхода конфликта. В результате этого на свет вышло множество работ на военную тематику, в которых так или иначе осмыслялся опыт войны или описывался ход боевых действий. «Военная энциклопедия», хоть и не была посвящена конкретно русско-японской войне, была издана по тем же причинам. Об этом на первых страницах первого тома «А» сообщила сама редакция товарищества Сытина: «В последнее время, под влиянием событий русско-японской войны и вызванных ею мероприятий по усилению нашей военной мощи, вопросы, связанные с делом нашей государственной обороны, приобрели особую значительность и привлекли к себе внимание и интерес не только специалистов, но и всего русского общества. При таких условиях все сильнее и настойчивее стала ощущаться потребность в таком издании, которое объединило бы в себе и органически связало воедино все важнейшие и новейшие сведения по различным отраслям военного и военно-морского дела, которое, в преемственной связи настоящего с прошлым, осветило бы все вопросы, связанные с бытием вооруженных сил и, популяризируя знания, необходимые как воину, так и гражданину, давало бы материал для всестороннего и верного суждения о современном состоянии военного дела в его теоретических положениях и практическом осуществлении. Только имея всегда под рукою такой материал, каждый интересующийся военным делом получит возможность верно и полно судить об явлениях, совершающихся в этой многогранной области знаний и деятельности, и без лишней затраты времени и сил работать над усовершенствованием важного, сложного и ответственного дела – наилучшего устройства сил своей родины, этого необходимого государственного института». Редакция, опираясь на собственный опыт, добавляет: «Таким изданием для всех областей человеческих знаний и деятельность были и есть энциклопедии, имевшие, как свидетельствует нам история, не только практическое значение в развитии наук и искусств, но и большое воспитательное значение в распространении идей и склада понятий. Как бы закрепив на своих страницах все, что добыто человеческим разумом и опытом жизни в течении того или другого периода времени, они дают мощные толчки к новому совершенствованию, к новым взлетам человеческой мысли и духа».

Новое слово в военной литературе

Редакция отмечает, что сытинская «Военная энциклопедия» имела и своих предшественников, которые, несмотря на свой основательный труд в изучении военного дела и расширения литературной базы по ратному делу, имеют ряд недостатков ввиду потери актуальности. Так, они считают, что «Энциклопедия военных и морских наук», изданная в 1890-1890-х годах под редакцией генерал-лейтенанта Г. А. Леера, на начало 1910-х годов уже является устаревшей. «Военно-энциклопедический лексикон» под редакцией генерал-лейтенанта барона Л. И. Зеделлера в 1850-х годах «богат преимущественно военно-историческими сведениями и, соответственно слабому еще тогда развитию техники вообще, очень беден военно-технически». Кроме того, с момента написания последних работ в оборот вошли не только новые термины, но и имели место быть новые войны совершенно иного характера – империалистического, понимания которых нельзя было достигнуть через обращение к устаревшей литературе. В то же время в соседних Германии и Австро-Венгрии уже была начата разработана собственных военных энциклопедических сборников. Принимая во внимание все эти факты, редакция товарищества И. Д. Сытина поделилась своим мнением о том, что «…деятельность военнослужащего должна опираться на знание, право, сознание долга, любовь и преданность своему делу». Из этого было резюмировано, что «все, что может способствовать выработке этих устоев, найдет место в настоящем издании…».

Содержание

Структура энциклопедии «распадается на четыре отдела, объемлющая … отрасли знаний, необходимых и полезных не только военнослужащему, но и всякому, интересующемуся тем или иным вопросом военного дела». Таким образом, содержание книг было разделено на четыре отдела. Первый отдел «специальных военных знаний» был составлен под редакцией полковника генерального штаба Василия Федоровича Новицкого. Он был боевым офицером и историком, который писал о том, с чем ему приходилось столкнуться. Его боевое крещение произошло в 1900 году в Китае, когда русская армия в составе «альянса восьми народов» отправилась к Пекину для подавления восстания ихэтуаней, восставших против европейского присутствия в стране и принявшихся громить иностранцев и христиан. В дальнейшем Новицкий сражался в Манчжурии в ходе русско-японской войны, а после подписания мира между империями совершил несколько исследовательских поездок в Монголию, где занимался сбором информации военно-статистического и географического характера, ранее неизвестной. В его часть работы были включены стратегия, тактика, военная история и военная статистика, военная география и топография, вопросы обучения и воспитания войск, а также данные о положении вооруженных сил других стран.

Второй отдел «военно-технических знаний и специальных родов войск» разрабатывался под редакцией военного инженера и преподавателя подполковника Алексея Владимировича фон Шварца. Во время войны с Японией фон Шварц находился в чине капитана в осажденном Порт-Артуре и, будучи военным инженером, отличился как один из наиболее активных и деятельных участников в формировании обороны крепости. Заслуги фон Шварца в той войне были оценены по достоинству, в результате чего он был награжден несколькими орденами. После войны он занимался преподаванием военных наук и входил в Военно-историческую комиссию по описанию минувшей войны с Японией, а также продолжил работу в сфере фортификации. Неудивительно, что именно под его редакцией были рассмотрены вопросы военной инженерии, фортификации, совершенно новые для военного дела вопросы применения электротехники и воздухоплавания, а также военной техники в принципе. Кроме того, во вторую часть энциклопедии вошли вопросы артиллерийской науки, оружия, родов войск, стрельба и баллистика, «пороходелие и взрывчатые вещества, материальная часть артиллерии», а также личное оружие солдат и вопросы по организации артиллерии. Редакция оговаривается, что ввиду тесной связи военной техники и техники в принципе издание, будучи ограничено небольшими размерами серии, вынуждено ограничиться исключительно средствами военного характера.

Третий отдел, освещающий вопрос «общих военных знаний», вышел под редакцией уже известного нам по работе над литературой о русско-японской войне Владимира Александровича. Апушкин был редактором журнала «Летопись войны с Японией» и владел не только пером, но и непосредственно оружием. Незадолго до начала работы над серией «Военная энциклопедия» он выпустил в свет свой труд «Русско-Японская война 1904-1905 г.», в котором попытался составить цельную картину того конфликта, доступную и понятную читателю. В отделе Апушкина освещаются вопросы военной администрации, военного права и законодательства, хозяйства, санитарного дела, спорта, быта, истории и биографии выдающихся «военных, военно-ученых, военно-политических, военно-общественных и военно-литературных деятелей и героев долга», а также представителей иных сфер, связанных с военным делом. Четвертый, заключительный отдел, под редакцией капитана 2-го ранга Густава Константиновича фон Шульца, участвовавшему в длительных океанских походах на кораблях военно-морского дела, полностью посвящен военно-морскому делу.

Энциклопедия выполнена в алфавитном порядке. Планировалось, что начиная с буквы «А» она завершится буквой «Я», однако планам редакции не было суждено сбыться. К сожалению, в своей деятельности они смогли дойти лишь до «П» в 18 томе, последним словом которого стал болью отзывающейся в памяти царских солдат и матросов «Порт-Артуръ». Ввиду начала в 1914 году войны, которой было суждено стать Первой мировой, издание осталось незавершенным.

По причине Первой мировой войны и последующей Октябрьской революции издание осталось не завершено; всего вышло 18 томов, последнее слово 18-го тома — Порт-Артур. На одной из вклеек этого последнего тома содержится несколько портретов, которые, как можно судить, полагались для следующего части серии. Под некоторыми из портретов указаны даже страницы, на которых их предполагалось разместить, что свидетельствует нам о том, что 19-й том уже был сверстан, но, увы, не вышел в печать и продажу. Тем не менее, имеющиеся тома, богато украшенные иллюстративным материалом, по-прежнему представляют интерес для исследователей военной истории и русской военной науки.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Коммерсант

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Подвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России