Владимир Петляков. Он сконструировал Пе-2

История жизни и изобретений создателя самого знаменитого бомбардировщика РККА

В историю отечественной авиации конструктор Владимир Петляков вошел прежде всего двумя самолетами, носящими его имя – пикирующим бомбардировщиком Пе-2 и дальним бомбардировщиком Пе-8. Первый стал основным советским «бомбером» в Великой Отечественной войне. Второй прославился первыми ударами по Берлину летом 1941 года и доставкой советской делегации на переговоры в Англию и США в 1942 году. И если бы жизнь Владимира Петлякова внезапно не оборвалась, когда ему было всего пятьдесят лет, возможно, боевые самолеты марки «Пе» и сейчас состояли бы на вооружении советских ВВС.

Машина, погубившая создателя

12 января 1942 года с летно-испытательной станции казанского авиазавода №124 отправляются в полет два только что собранных пикирующих бомбардировщика Пе-2. В одной из этих машин, имеющей номер 14-11, летит «заяц»: в задней кабине, заваленной грузами, в легком демисезонном пальто сидит создатель Пе-2 авиаконструктор Владимир Петляков. Ему срочно нужно попасть в Москву: по спецсвязи его вызвал нарком авиапромышленности Алексей Шахурин. Да и у самого конструктора есть резон как можно быстрее оказаться в столице, поскольку на кону стоит вопрос оборудования его самолетов новыми двигателями.

Заводские Ли-2 либо в разгоне, либо отправляются совсем не в ту сторону, и Петляков заявляет: «Полечу на боевом самолете!» Без двадцати два 12 января два Пе-2 отрываются от взлетной полосы летно-испытательной станции и берут курс на Москву. Впереди, в районе Арзамаса, их ждет низкая облачность, двести метров, и летчики собираются идти на бреющем полете. Но добраться до Арзамаса одному из самолетов не суждено. Через тридцать пять минут полета Пе-2 с номером 14-11 внезапно резко поворачивает влево и, быстро снижаясь, идет на вынужденную посадку. Совершить ее самолет не сможет: у него загорелся левый двигатель, и охваченная пламенем машина рухнула на землю с небольшой высоты.

Даже если бы Владимир Петляков перед полетом согласился надеть парашют, а не отказался от него со словами, что, мол, на его машине он ему не понадобится, у авиаконструктора не было шанса воспользоваться им. Как и у троих членов экипажа бомбардировщика во главе со старшим лейтенантом Федором Овечкиным. Слишком малой была высота, слишком быстро снижался самолет, слишком много ошибок допустили те, кто выпускал его в полет…

Гибель Владимира Петлякова поставила трагическую точку в жизни одного из самых талантливых конструкторов тяжелых самолетов в СССР. Хотя защищенный им в 1922 году дипломный проект касался легкого одноместного спортивного самолета, прославился Петляков созданием многоместных бомбардировщиков. И путь к этой славе не был простым.

Авиаконструктор из Таганрога

Семья Михаила и Марии Петляковых жила в Москве, в районе Солянки, но будущий авиаконструктор родился 27 (15 по ст. ст.) июня 1891 года в селе Самбек, что недалеко от Таганрога. Его родители отправились туда на отдых, а вернуться для родов домой уже не успели. Через несколько лет, овдовев, Мария Петлякова опять оставит Москву и вернется в Таганрог к своим родителям: поднимать одной пятерых детей ей будет не по силам. Потому и второй ребенок в семье, но первый сын – Володя, как только позволил возраст, одновременно с учебой в Таганрогском среднем техническом училище начнет работать на железной дороге.

Выбор мальчика был очевиден: с детства он проявлял особый интерес именно к технике. И когда появилась такая возможность, отправился в Москву поступать в Императорское Московское техническое училище – одну из главных кузниц инженерных кадров России. МТУ, позднее ставшее МВТУ имени Баумана, дало стране многих знаменитых авиаконструкторов, в том числе Андрея Туполева, Павла Сухого, Владимира Мясищева и Семена Лавочкина. Не с первого раза удалось Петлякову поступить в училище, да и закончить его – тоже. В 1912 году он вынужден был оставить учебу и вернуться к семье, чтобы не дать ей пропасть от безденежья. Лишь девять лет спустя талантливый студент, которому к тому времени исполнится уже тридцать (!) лет, вернется в Москву, чтобы завершить учебу.

К тому времени у него в активе уже будет в том числе и работа лаборантом в Центральном аэрогидродинамическом институте под началом своего однокашника Андрея Туполева. Так что нет ничего удивительного в том, что свежеиспеченный выпускник вернулся туда же, в ЦАГИ, но уже на должность инженера-конструктора. И довольно скоро становится в буквальном смысле слова правой рукой Туполева. Именно Владимиру Петлякову знаменитый авиаконструктор доверяет такой важнейший элемент всех своих самолетов двадцатых и начала тридцатых годов, как крыло.

«Летающая крепость» СССР

Чтобы показать, насколько одарен был Владимир Петляков, можно привести всего два примера. Во-первых, в те годы он разработал метод расчета сложного свободнонесущего многолонжеронного крыла с гофрированной металлической обшивкой, который вошел в арсенал советских авиационных КБ под названием «метод Туполева». Во-вторых, работая над конструкцией тяжелого бомбардировщика ТБ-3, Петляков предложил конструкцию топливных баков из клепаного алюминия с прокладками из пропитанного специальным лаком ватмана, и эта конструкция использовалась в СССР до конца 1950-х.

А ведь самолетами Владимир Петляков занялся далеко не сразу. Первые его работы под началом Андрея Туполева касались совсем не авиации, а глиссеров и аэросаней. После этого были дирижабли и планеры, и лишь во время работы над первым советским цельнометаллическим самолетом АНТ-2 он вернулся к своему предназначению, чтобы уже не оставлять его никогда. Рекордный самолет Р-3 (он же АНТ-3) и бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, агитационный самолет-гигант АНТ-20 «Максим Горький» и рекордный самолет РД-25, на котором совершали свои знаменитые перелеты через Северный полюс экипажи Михаила Громова и Валерия Чкалова, – в создании всех этих машин активно участвовал Владимир Петляков.

Участвовал, постоянно оставаясь в тени своего патрона, конструктора Туполева, чье имя носили все эти знаменитые самолеты. Даже первый проект, который конструкторская группа Петлякова получила в первую самостоятельную разработку, тоже имел индекс АНТ. Это был будущий дальний бомбардировщик АНТ-47, он же ТБ-7, советская «летающая крепость», задуманная практически одновременно с американским В-17. При этом бомбовая нагрузка, которую мог нести советский самолет, была вдвое выше, чем у его заокеанского конкурента, дальность – больше, а бортовое вооружение – сильнее. Правда, таких результатов удалось добиться далеко не сразу: на проектирование и постройку первого прототипа ушло два с лишним года. Но зато в годы Великой Отечественной войны у советской дальней авиации на вооружении был мощный скоростной высотный бомбардировщик, способный наносить удары по стратегическим тылам Германии. В частности, в ночь с 9 на 10 августа 1941 года десять ТБ-7 отправились на бомбежку Берлина, что произвело неизгладимое впечатление на руководство Третьего рейха и жителей его столицы.

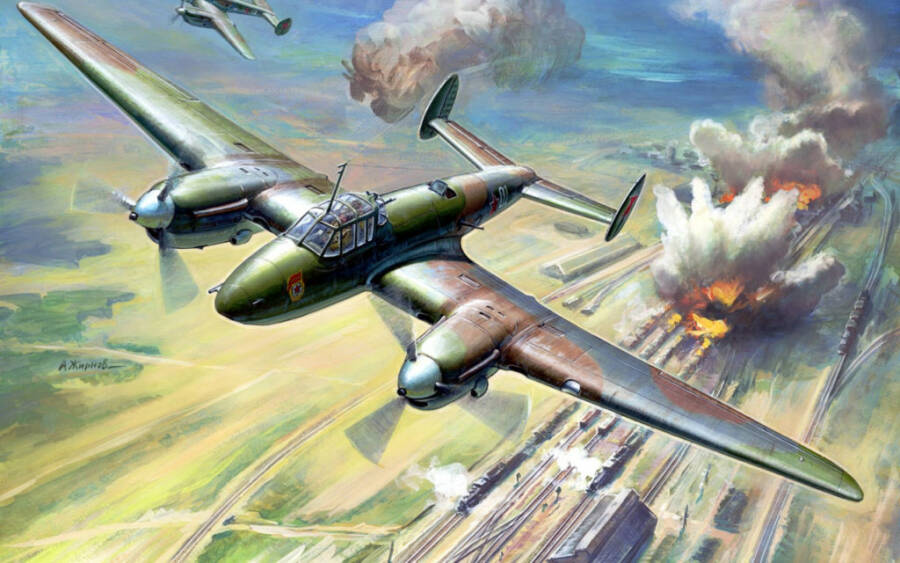

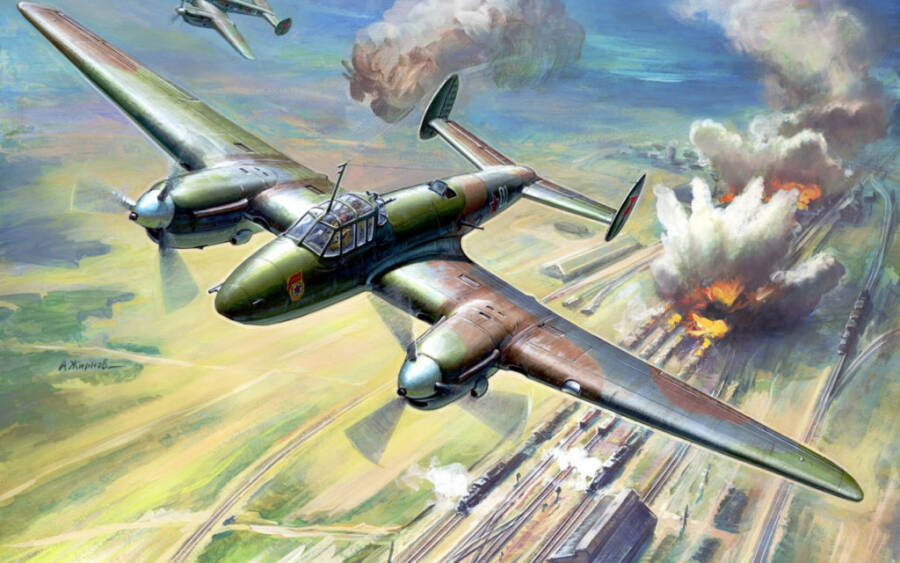

«Пешка», ставшая королем неба

Но самым знаменитым детищем Владимира Петлякова навсегда останется пикирующий бомбардировщик Пе-2, ставший самым массовым бомбардировщиком в истории советской авиапромышленности. Поставленный на конвейер 23 июня 1940 года, этот самолет выпускался до начала 1946 года. В общей сложности со стапелей советских авиазаводов сошли 11 247 бомбардировщиков Пе-2, которые вынесли на своих крыльях всю тяжесть работы фронтовой бомбардировочной авиации в годы Великой Отечественной войны. Своему создателю машина принесла Сталинскую премию первой степени, присвоенную ему 14 марта 1941 года, а меньше чем через год принесет и гибель.

А начинался самый знаменитый советский бомбардировщик Великой Отечественной войны как… высотный истребитель. Именно над его проектом летом 1938 года начала работать конструкторская бригада Владимира Петлякова, выделенная из знаменитой «туполевской шарашки» – ЦКБ-29 при НКВД СССР – и первой получившая название Специального технического отдела, или СТО. Судя по всему, от этой аббревиатуры и пошел индекс нового самолета: его назвали «соткой», официально – ВИ-100. Машина получилась необычной, поскольку никто в Советском Союзе до тех пор не пытался проектировать двухмоторные истребители. Исключение составлял разве что Та-3 конструктора Всеволода Таирова. Он даже был похож по своим габаритам на ВИ-100, но у петляковской машины была герметичная кабина и более длинное крыло, да и экипаж у «сотки» состоял из трех человек – против одного у Та-3.

ВИ-100 проектировался как истребитель сопровождения к петляковскому же ТБ-7, поскольку никакие другие советские истребители не имели нужной дальности и высотности. Но уже в процессе создания «сотки» появилась идея переделать ее в пикирующий бомбардировщик. Такие машины занимали все большее место в умах стратегов ВВС всего мира, и в СССР не собирались отставать. История доказала, что это было правильное решение. Хотя ТБ-7, будущие Пе-8, лишились специального прикрытия, их полеты были достаточно редкими, чтобы этим пренебречь. Зато Красная армия получила столь необходимый ей пикирующий бомбардировщик, с которым она прошла всю войну. Индекс Пе-2 самолет получил после 9 декабря 1940 года, когда наркомат авиапромышленности приказал переименовать все боевые самолеты, назвав их по первым буквам фамилии создателя. А цифру 2 в названии бомбардировщик получил, потому что нечетные доставались только истребителям. Получилось, что это первый бомбардировщик КБ Петлякова, что, в общем, соответствовало истине.

Интересно, что бывшая «сотка» все-таки получила вариант истребителя дальнего действия — Пе-3. Они, в частности, активно действовали на Северном флоте в составе 95-го истребительного авиаполка, обеспечивая воздушное прикрытие арктических конвоев. Кроме того, у Пе-2 имелись и другие вариации, в том числе самолеты-разведчики и ночные истребители. Но основным оставался все тот же трудяга Пе-2, воевавший с 22 июня 1941 года до 2 сентября 1945-го.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино