Век демократизации. Развитие демократических институтов в развитых странах Европы и США в первой и второй половине XIX века

Революционные потрясения XVIII века и последовавшие за ними Наполеоновские войны, казалось бы, должны были сделать идею республики непривлекательной для желавшего жить спокойно большинства населения. Но вышло как раз наоборот — единожды вкусив представительного начала, народы Европы стали стремиться если не к полноценной республике, то хотя бы к появлению её элементов в условиях монархии, которая на протяжении всего XIX столетия останется основной формой правления в европейских государствах.

Период после 1815 года отмечен попыткой реставрации старых порядков. По решениям Венского конгресса политическая власть передавалась наследственным монархам, главной опорой которых являлась аристократия, обладавшая земельной собственностью и крупными материальными богатствами, на данном этапе ещё превышавших те, которым располагала нарождающаяся промышленная буржуазия. Именно в руках этой аристократии находились в ту пору рычаги влияния на монарха и экономику страны, что позволяло ей продолжать делить власть с назначенными главой государства чиновниками. Конечно, это лишь общее понимание того, что происходило до революций 1830-1840-х годов во многих европейских странах, в каждой конкретной из них были свои нюансы. Попробуем рассмотреть их подробнее.

Франция

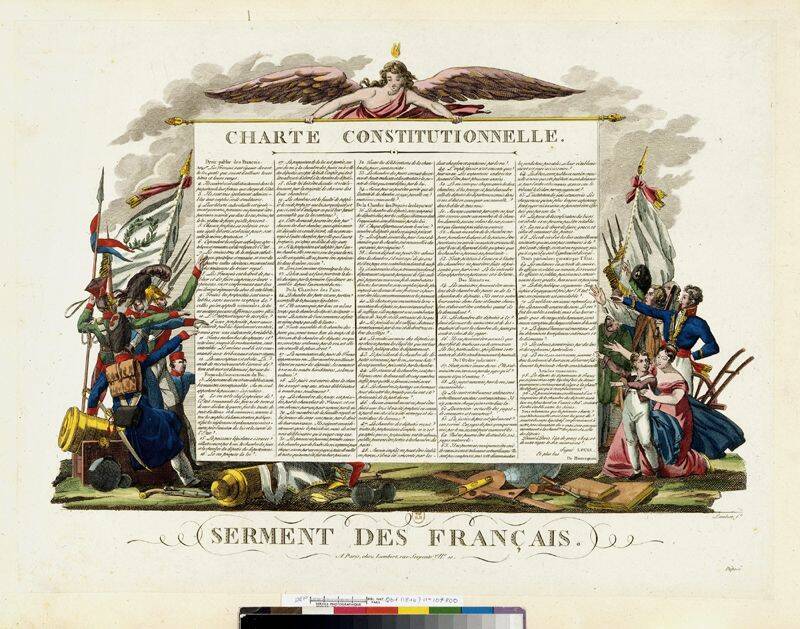

Восстановленные на престоле решением Венского конгресса Бурбоны правили сообразно Хартии 1814 года, которая должна была исполнять роль некоего подобия конституции. Привыкшие к революционным идеям французы сразу были задеты за живое выражениями в этой Хартии вроде «Милостью Божьей король Франции», считавшие, что король он «Волею нации»; да и всевозможные «жалуем» и «уступаем» выглядели анахронизмами, не соответствующими духу времени. Людовик XVIII упразднил революционный трёхцветный флаг, заменив его белым королевским, но в остальном оставил учреждения Наполеоновской империи и его кодексы. Однако ошибки прошлого он отчасти учёл — важная роль в политической системе Франции в соответствии с Хартией отводилась палате депутатов, позволяющая королю назначать министров из числе представителей парламентского большинства.

Что-либо менять в дальнейшем французские монархи были не настроены, что вполне логично привело в конце концов к их падению. Сменивший в 1824 году Людовика XVIII Карл X был ещё большим ретроградом в своей политике. Общеизвестна его фраза: «Я предпочёл бы колоть дрова, чем быть королём на тех условях, которые существуют в Англии». В итоге продержался консервативный монарх лишь шесть лет, и был сметён очередной французской революцией. На престол взошёл представитель младшей ветви Бурбонов, Луи-Филипп I.

4 августа 1830 года была принята французская конституция, расширявшая избирательные права подданных (хот всё равно из-за цензов наделены ими были от силы полмиллиона граждан), упразднявшая цензуру и палату пэров, ограничивавшая церковное землевладение, а также создававшая систему местного самоуправления. Передовые люди своего времени во всей Европе, в том числе великие российские поэты Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов, приветствовали революционные события 1830 года, называя в своих произведениях их «торжеством вольности».

В период правления Луи-Филиппа I, которого часто называли «король-гражданин», были созданы все условия для бурного экономического развития, в результате чего власть окончательно перешла в руки буржуазии. Однако ко второй половине 1840-х годов в стране разразился экономический кризис, которым воспользовалась оппозиция. После отречения от престола короля в стране было введено всеобщее избирательное право в тогдашнем его общественном понимании — женщины оным не наделялись вовсе, а мужчины могли голосовать с 21 года. И тем не менее Франция в этом плане обогнала даже Англию, введя самое широкое право голоса, какое могло вообще тогда быть.

Для Франции вообще была характерна конфликтная модель развития, когда прогрессивные шаги предпринимались посредством революций, перемежавшихся периодом относительной стабильности и иногда реакции. Так, видя, что события выходят из-под контроля, власти перешли к жёстким мерам, но главное завоевание — избирательное право — сохранилось, и всё в том же 1848 году состоялись президентские выборы. Победителем на них стал племянник Наполеона Бонапарта Луи Наполеон, неожиданно для политиков и крупной буржуазии нашедший поддержку в широких массах населения. Первый президентский опыт оказался неудачным — уже спустя три года он упразднил республику и короновался императором Наполеоном III. Так уж случилось, что первый французский президент оказался и последним французским монархом.

Почти двадцать последующих лет Наполеон III проявлял себя как прожжённый политический интриган, мастерски играющий на противоречиях существующих в стране политических сил. Однако таланта администратора, способного реформировать государственный аппарат и дальше развивать демократические институты, за ним не числилось, кроме того, он оказался до известной степени заложником радикальных и клерикальных кругов. Вместе с тем, ему удалось провести ряд социальных реформ. Лишь усиление оппозиции во второй половине 1860-х годов толкнуло его к некоторым демократическим послаблениям, насколько это вообще было возможно в условиях провозглашённой им империи. Была ослаблена цензура, министры стали ответственными перед палатами депутатов, а сами депутаты получили право давать жалобы на действия государственных администраторов. Но Наполеон, хоть и в молодости слыл чуть ли не социалистом, к тому времени уже не был способен на серьёзные демократические преобразования, да и здоровье его оставляло желать лучшего. Поэтому он не нашёл ничего лучше, как умиротворить общество «маленькой победоносной войной» с Пруссией, которая, как известно, окончилась его тяжёлейшим поражением, унизительным пленом и низложением с престола. Эпоха тронов и корон во Франции кончилась.

Третья Французская республика, созданная в 1871 году, поначалу была непрочным государственным образованием — её раздирали противоречия между сторонниками рабочего правительства и ещё сильных тогда радикалов разных толков. В итоге была принята новая конституция, согласно которой вновь провозглашалось всеобщее (естественно, пока ещё только мужское) избирательное право и объявлялось о создании двухпалатного законодательного собрания. Данная конституция стала уже четвёртой за XIX век, причём все эти четыре конституции были приняты в результате революций. В отличие от своих предшественниц, она осталась основным законом ещё очень долго, вплоть до поражения Франции в войне с нацистской Германией в 1940 году и крушения Третьей республики.

Таким образом, к ХХ веку Франция подошла уже будучи устоявшейся республикой, прошедшей через многочисленные трансформации государственного строя, учитывавшей положительный и отрицательный опыт периодов своей бурной истории предшествующего столетия.

Англия

В отличие от Франции, для Англии и её политической системы не были характерны постоянные революции и насаждение новых порядков, в том числе и демократических, самым недемократическим путём. Ещё задолго до XIX века в Британской империи сложились тенденции, которые в будущем обеспечат стабильность развития и гибкость её политической системы, долгое время считавшиеся эталоном политического устройства государства. Основополагающими документами, как известно, были Билль о правах и Акт о престолонаследии, принятые соответственно в 1689 и 1701 года, то есть более чем за век до начала рассматриваемого периода. Вообще, английская власть долгое время проявляла достаточно широкую терпимость по отношению к инакомыслию, чем не могли похвастаться державы континентальной Европы, в соответствующем духе было воспитано и английское общество — терпимое, готовое к переменам, гибкое. Вероятно, такая стабильная политическая система и стала одним из столпов тех успехов, которых Соединённое Королевство добилось в XIX веке.

Политическое устройство Англии поначалу не претерпевало особых изменения с прошлого века. Всю первую треть XIX века в центре политической системы продолжали оставаться наследственный и неприкосновенный король и пэрская палата. Король пользовался исключительным правом объявлять войну и заключать мир, назначать судей и чиновников, созывать и распускать парламент, держать при себе советников, неподконтрольных никому, кроме него самого. В стране пока сохраняли сословную систему выборов. Парламент разделялся на две палаты — верхнюю и нижнюю, соответственно, палату лордов и палату общин. Членство в первой продолжало носить наследственный характер, вторая же избиралась раз в семь лет.

Коренным демократическим преобразованием стала реформа избирательной системы 1832 года. Её авторам пришлось сломить бешеное сопротивление консервативной партии (тори), так как явно давал преимущество в политической системе их исконным противникам — вигам. Реформа, надо сказать, была довольно умеренной, совсем не таким преобразованием, какие возникали под влиянием европейских революций. Все депутаты отныне избирались, места в нижней палате впервые получили большие промышленные города, что позволило большую роль играть буржуазии. Большим испытанием для плюрализма в Англии стала ситуация с церковью в Ирландии, отказывавшейся признавать главенство англиканской церкви, и после долгих дебатов ситуация была сглажена принятием новых законодательных актов — данное событие считается первым выработанным новой политической системой демократическим путём законом. Видя неизбежность реформ, и тори с 1834 года объявили о своей поддержке реформ.

Таким образом, благодаря подобной совокупности обстоятельств, Англия вплоть до конца первой половины XIX века считалась чуть ли не образцом для развития монархических государств. Парламент значительно раньше, чем где бы то ни было, стал играть роль посредника между обществом и властью, а также отражателем воли народа, общественного мнения. Но мирным путём повторить английский опыт никому не удалось.

В 1842 году в Англии было принято рабочее законодательство, усилившее сферу социального обеспечения. С 1846 года почти четверть века в политике преобладали либералы, которые сподвигли правительство на проведение новых реформ. В 1867 году была проведена новая реформа избирательной системы, перераспределившая избирательные округа.

В итоге к концу столетия Великобритания подошла наиболее спокойным образом, уверенно развивая парламентскую монархию, поощряя плюрализм мнений и стремление к достижению консенсуса между политическими силами. Последние, в свою очередь, приобрели законченные черты современных политических партий, отойдя от состояния рыхлых политических группировок. Большие полномочия получило местное самоуправление. Так что государство, как тогда в шутку говорили, было низведено до обязанностей «ночного сторожа» - конечно, по факту это не так, и король, и правительство имели очень большие полномочия, но именно Британия сделала больше всех для демократизации, что в том числе позволило её политической системе устоять даже в бурном ХХ веке и, хоть и с некоторыми изменениями, просуществовать до наших дней, когда монархия, пусть и парламентская, кажется уже чем-то таким древним, что порой даже вызывает удивление, как эти ритуалы и обычаи могут жить в современной стране, да ещё одной из ведущих в мире?

Германия, Австрия и Италия

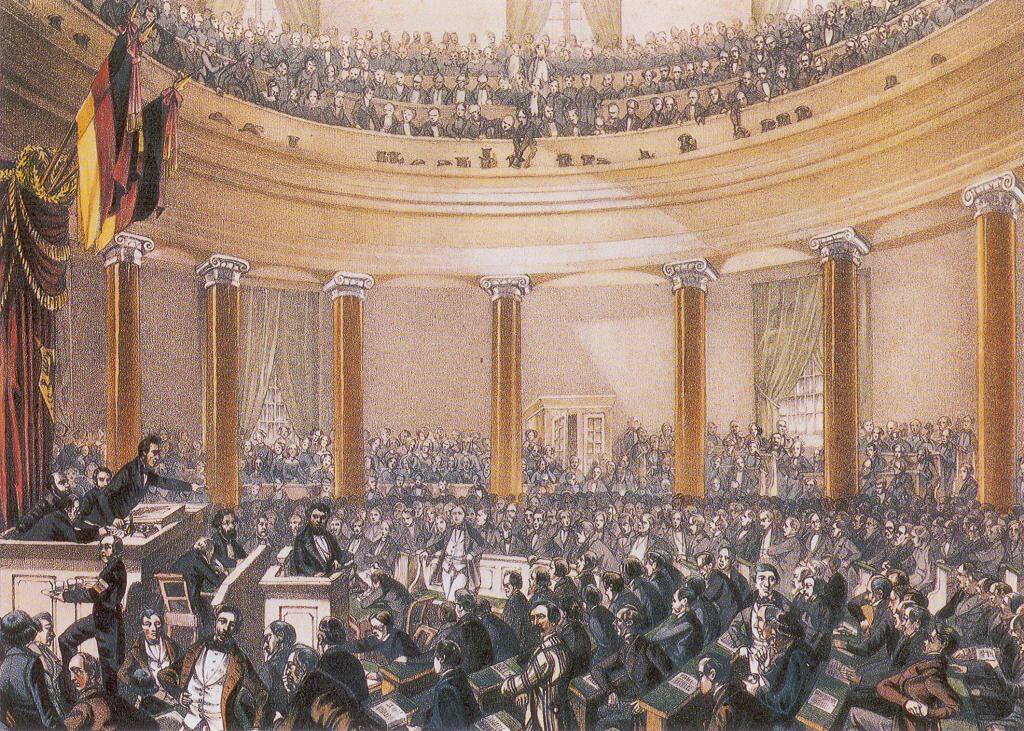

Эти две страны окончательно оформились во второй половине XIX века путём объединения разрозненных княжеств, чьё население в культурном и языковом плане было очень близким друг другу. А до того каждое княжество, хоть и зачастую признавая руку прусского короля, имело свои законы. В итоге с 1814 по 1830 годы в германских землях появились первые конституции — аж 12. Основными законами обзавелись как крупные княжества вроде Баварии, так и более мелкие вроде Нассау и Вюртемберга. Ещё восемь конституций появились с началом общеевропейской революционной эпохи, всего за один год — с 1830 по 1831 годы. В принципе, кроме собственно Пруссии и Австрии, в немецкоговорящих землях уже сформировалась вполне себе устойчивая конституционная политическая система.

Полномочия монархов в немецких княжествах оставались ещё очень широкими, но определённые полномочия получили выборные органы — ландтаги. Выборные системы, разумеется, несли в себе ограничения избирателей по имущественному и возрастному цензам, причём, в отличие от той же Франции, довольно высоким.

В соседней Австрии существовала довольно сильная оппозиция, пытавшаяся претворить в жизнь буржуазные реформы, давшие бы больше политических свобод. Однако дуалистичность монархии и постоянная боязнь Вены потерять Венгрию мешала претворению этих планов в жизнь, поскольку многие из тех, кто пытался двигать вперёд реформы, был представителем венгерского народа. Наибольшую известность получил в этом плане граф Иштван Сечени (Сеченьи), пытавшийся исподволь повлиять на Габсбургов, «англизировать» их политический путь вперёд. Эти планы перечеркнула венгерская революция 1848-1849 годов, после поражения которой на Венгрию обрушился шквал репрессий. Сечени хоть и не был причастен к ней, наоборот, критиковал её, тоже попал в опалу. Поэтому реформы в Австрии затормозились. Австрия же долгое время мешала соседней Италии обрести единство своей страны, даже не раз предпринимала интервенцию собственными вооружёнными силами.

В 1850 году Пруссия наконец приняла собственную конституцию. Принципиально она мало что изменила — ландтаг оставался, по сути, в подчинении к верховной власти, ограничивая широту его возможностей. То же самое, в принципе, сохранялось и в других немецких землях. Монархический строй по-прежнему считался незыблемым, особая роль отводилась дворянству, а возможность заимствований из английской или американской политических систем категорически отвергалась. Однако шагом вперёд прусская конституция середины XIX века всё же стала — в ней впервые были провозглашены такие демократические принципы, как: свобода личности, жилища, совести, науки, собраний, преподавания, отказ от цензуры, равенство подданных перед законом. На практике, конечно, соблюдалось это не всегда, но в целом это уже был немалый прогресс. Король продолжал оставаться главой исполнительной власти, обладал правом издавать по согласованию с ландтагом законы, назначать и смещать министров, а также являлся командующим армией и обладателем исключительного права объявлять войну и заключать мир.

Король же утверждал состав верхней палаты парламента. В нижнюю палату избирались депутаты от трёх курий, которые варьировались по заплаченным налогам. С одной стороны, было обеспечено численное равенство представителей каждой из курий, с другой — курии сами по себе численно очень разнились, и там, где имел значение голос одного избирателя из числа крупной буржуазии, в другой курии это могло приравниваться к голосам 5-18 избирателей из, скажем, городского простонародья.

Не шло в Пруссии и речи об ответственности правительства перед выборным органом — всё это тормозило развитие демократических институтов. Верхняя палата прусского парламента включала в себя в основном крупных землевладельцев, что снижало возможность промышленных кругов влиять на короля в интересах социально-экономического развития.

Тем не менее, при всех недостатках Прусской конституции, опыт её использования власти в Берлине сочли успешным, и, когда состоялось объединение Германии, в 1871 году новая конституция вобрала в себя основные положения её предшественницы.

В 1860 году почти вся территория Италии была объединена под властью Сардинского королевства, а в 1871 году дело объединения страны, долгое время тормозившееся внутренними противоречиями и нежеланием усиления Италии со стороны её соседей, в основном австрийцев, было довершено присоединением Папской области. Конституция Италии, вошедшая в историю как Альбертианский статут, задекларировал основные политические свободы — свобода слова, собраний, личности, жилища, а также равенство всех перед законом.

Парламентское устройство Италии было очень похоже на Германию — вообще, похожая судьба этих стран в XIX веке обусловила их сближение во многих сферах. Парламент стоял ниже верховной власти, королём формировалась его верхняя палата, избиралась лишь нижняя. Избирательное право касалось едва ли 2% населения. Попытки реформирования были предприняты после победы на выборах так называемой «левой группировки». Благодаря её усилим численность имеющих право голоса подданных увеличилось втрое. Однако к концу века политический маятник Италии вновь развернулся вправо, и реформы были приостановлены.

Другие страны

Далеко не во всех странах семена демократических преобразований упали на благодатную почву. Как и во Франции, в Испании и Португалии после Венского конгресса была восстановлена абсолютная монархия. В Испании это столкнулось с мощным сопротивлением сторонников принятия конституции и ограничения полномочий монарха. Арест и расправа над лидером повстанцев Рафаэлем Риего ничего не изменила — лишь к концу 1830-х годов после целого десятилетия так называемой «карлистской войны» руководство страны пошло на некоторые уступки.

Ещё в разгар карлистской войны, в 1834 году, была принята новая испанская конституция. Либералы остались недовольны ей, и под их давлением власти вернулись к конституции 1812 года. В итоге порядок в стране раз за разом была вынуждена наводить армия, топя в крови многочисленные вступления.

Лишь с воцарением Альфонса XII в 1874 году ситуация начала меняться. Председатель правительства Кановас дель Кастильо сумел восстановить централизованное управление в стране, наладить работу финансовой системы, подавить мятежи в провинциях. Он же стал автором плана реформы политической системы, вошедшей в историю как «Мирный поворот». В соответствии с ним в стране складывалась двухпартийная система из либеральной и консервативной партий, сменяющих друг друга во избежание новой гражданской войны. Так фактически сложилась управляемая королём «демократия». Последнюю четверть XIX века были сравнительно стабильным временем в Испании, но к концу столетия в Испании активизировался революционный анархистский террор. Отец системы «мирного поворота Кановас был убит в 1897 году. Далее последовала потеря колоний по итогам войны с США, и к ХХ веку Испания подошла с тяжёлой внутриполитической ситуацией.

Совсем другая судьба ждала Швейцарию — государство, представляющее собой конфедерацию кантонов, где изначально конституции были только в 12 из них. К середине века конституции были приняты уже во всех, а в революционный 1848 год была принята единая конституция, оформившая Швейцарию как союзное государство с республиканской формой правления. Здесь возникла особая форма демократии — прямая демократия, при которой все важные вопросы решались всеобщими референдумами. Политические свободы и нормы стали обязательными для всех граждан. За сорок первых лет существования Швейцарии её конституцию изменяли и дополняли аж 83 раза, что явственно свидетельствует о степени вовлечённости народа в определение устройства своей страны.

Совсем иначе складывались дела в России. Правившие в XIX веке самодержцы были твёрдыми адептами абсолютной монархии, не приемлющими какого-либо ограничения своих властных полномочий. Даже при сравнительно либерально настроенном Александре I формулу политической системы высказал его сподвижник Михаил Сперанский: «Облечь всеми внешними формами закона, оставив ту же силу и то же пространство самодержавия». При Александре II был сделан первый шаг к демократизации общества — благодаря земской и городской реформам появилось местное самоуправление, была облегчена цензура. Однако после гибели реформатора от рук террористов власть своими руками стала заворачивать политический маятник вправо — Александр III человеком искренне верившим в идеал самодержавия. Общеизвестна цитата из его письма Константину Победоносцеву: «Пока я жив, не допущу я этой лжи на святой Руси, я слишком глубко убеждён в безобразии выборного начала, как оно существует во всей Европе». Торможение демократических процессов имело ряд негативных последствий, в том числе очередную радикализацию либерально настроенных кругов, которые потом воспользуются ситуацией 1905 года…

США

Изначально созданные как республика, Соединённые Штаты Америки продолжали функционировать как таковая. Конституция США, закрепившая федеративный принцип государственного устройства была принята ещё 1787 году. Первый президент Джордж Вашингтон был представителем федералистских кругов, поддержанных торгово-финансовой элитой. В 1800 году впервые на выборах федералистам бросила вызов сильная оппозиция. Избранный президентом Томас Джефферсон сумел первым применить на практике систему консенсуса при мирной смене власти. С тех же пор политическая система США зиждется на двух партиях.

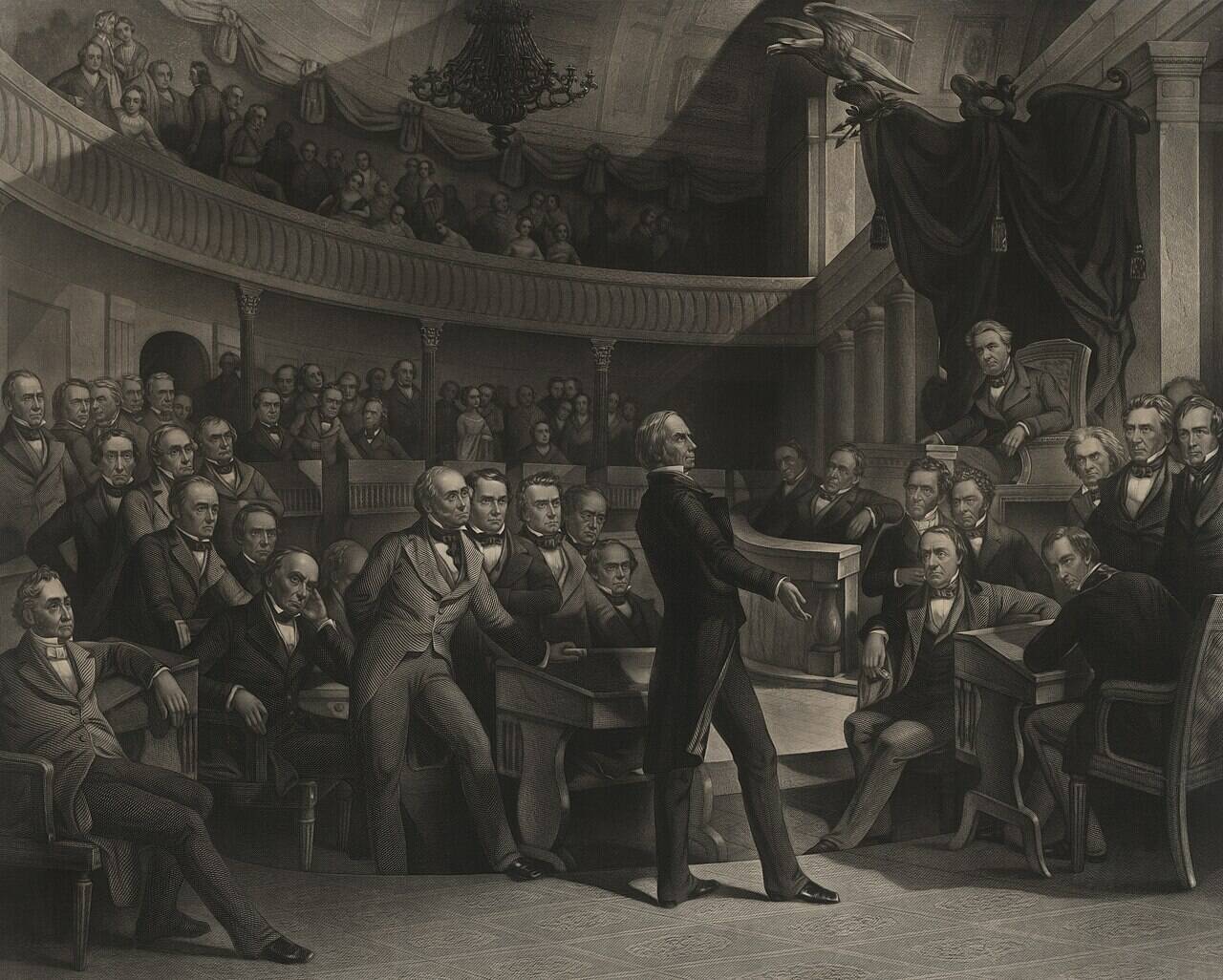

В последующие десятилетия в политическую жизнь активно вовлекались фермерские и рабочие слои населения. Либерально-демократические тенденции, заложенные в президентство Эндрю Джексона, получили своё развитие в эпоху Гражданской войны и Реконструкции, когда из политической жизни были вытеснены рабовладельцы. В третью половину XIX века были введены тайное голосование, единый избирательный бюллетень для всех кандидатов, а также конкурсное замещение большинства вакансий на федеральные должности. С одной стороны, это явным образом способствовало подъёму демократических институтов, с другой — исследователи отмечают, что именно в этот период политическая система попала под жёсткий контроль политической и экономической элиты. Именно тогда финансовый и промышленный капитал стал продвигать во власть своих людей, но и сам стал завоёвывать свои позиции в Конгрессе — современники даже называли его верхнюю палату «клубом миллионеров». Как следствие, власть активно использовалась капиталом для продвижения своих интересов. Во многом эти тенденции дошли и до наших дней.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Flectone