Униформа русской армии

Первая униформа в армии появилась у стрелецких полков.

Стрельцы, которых можно отнести к постоянному войску, получили единообразнуюформу. Прежде такой практики не было. Солдаты княжьих дружин на войну отправлялись в основном в своей повседневной одежде, на которую надевали доспехи. Что же касается стрельцов, то изначально, в XVI веке, они получили форму красного цвета с белыми перевязями. Позже у них появилась и парадный варинат: кафтан, зипун, шапка с околышем, штаны и сапоги. Причём цвет менялся в зависимости от полка. Повседневная одежда была чёрного или коричневого цвета.

Изменения военной униформы

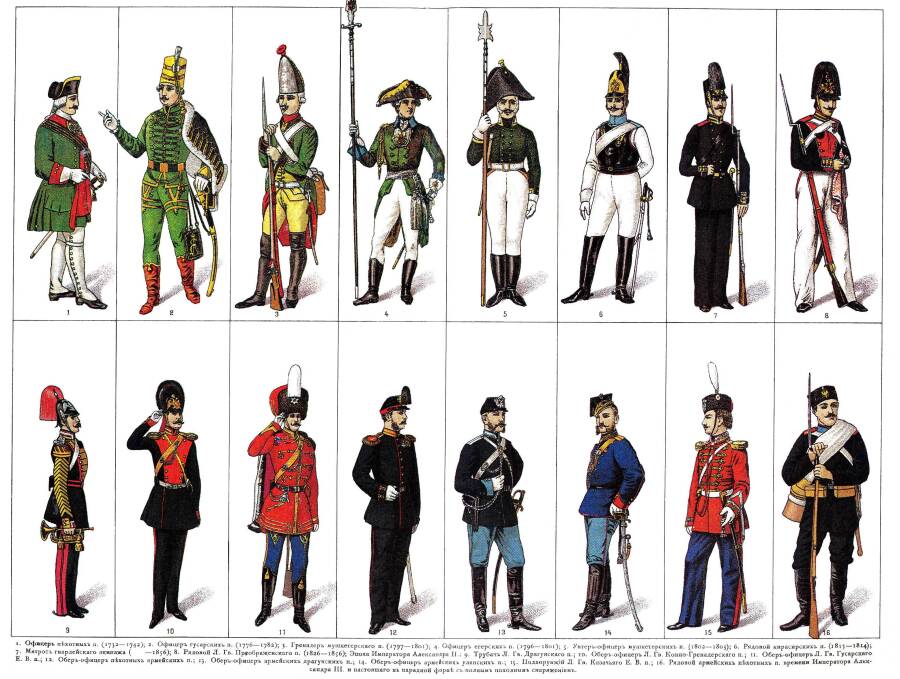

Россия, превратившаяся при Петре I в империю, встала на путь приобщения к европейскому стилю. Сказалось это и на армии. В первую очередь, униформа приблизилась к дворянскому костюму. Воины стали носить треугольную шляпу, кафтан (у пехоты зелёного цвета, а у кавалерии - синего), камзол, короткие штаны, чулки (разного цвета, в зависимости от рода войск), сапоги.

В последующие годы форма сохраняла свой «каркас», однако становилась более сложной. Об удобстве и комфорте солдат и офицеров не думали, во главе угла стояла красота. Поэтому военным приходилось много времени тратить на создание образа. Например, пехотинцы делали соответствующую причёску из буклей и косы, пудрили волосы. Кавалеристам было немного проще, от них требовались коса и усы.

В начале правления Екатерины Великой форма по-прежнему оставалась неудобной, поэтому старались носить её только по необходимости. Назревал вопрос об изменении одежды. Этой проблемой занялся генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потёмкин. Он выступил против вычурного внешнего вида воинов: «Завиваться, пудриться, плесть косы — солдатское ли это дело? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов».

Императрица с доводами своего фаворита согласилась. Военную униформу упростили, сделав более удобной: широкий мундир, штаны, высокие сапоги, каска с продольным гребнем. Правда, все эти изменения касались пехоты. Кавалерию — элиту армии - изменения почти не затронули, она выглядела по-прежнему вычурно.

Важным изменением, произошедшим при Екатерине Великой, стало закрепление за каждым полком погон. А чтобы можно было различить солдат и офицеров, погоны плели по-разному.

Военная униформа в XIX столетии

Когда к власти пришёл Павел I, в армии началась масштабная модернизация. Являясь поклонником Пруссии, российский император распорядился внедрить форму немецкого образца. А прусские мундиры отличались неудобством — они были очень узкими. К тому же в обиход были возвращены парики с буклями и длинной косой. Поскольку солдатам на причёску требовалось много времени, в войсках появились специальные парикмахеры.

Реформу Павла I солдаты встретили недовольством. Поддержал их и Александр Суворов: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак». Однако на решение государя это не повлияло. За соблюдением формы обмундирования пристально следили. За нарушение сурово наказывали — вплоть до ссылки в Сибирь и лишения состояния.

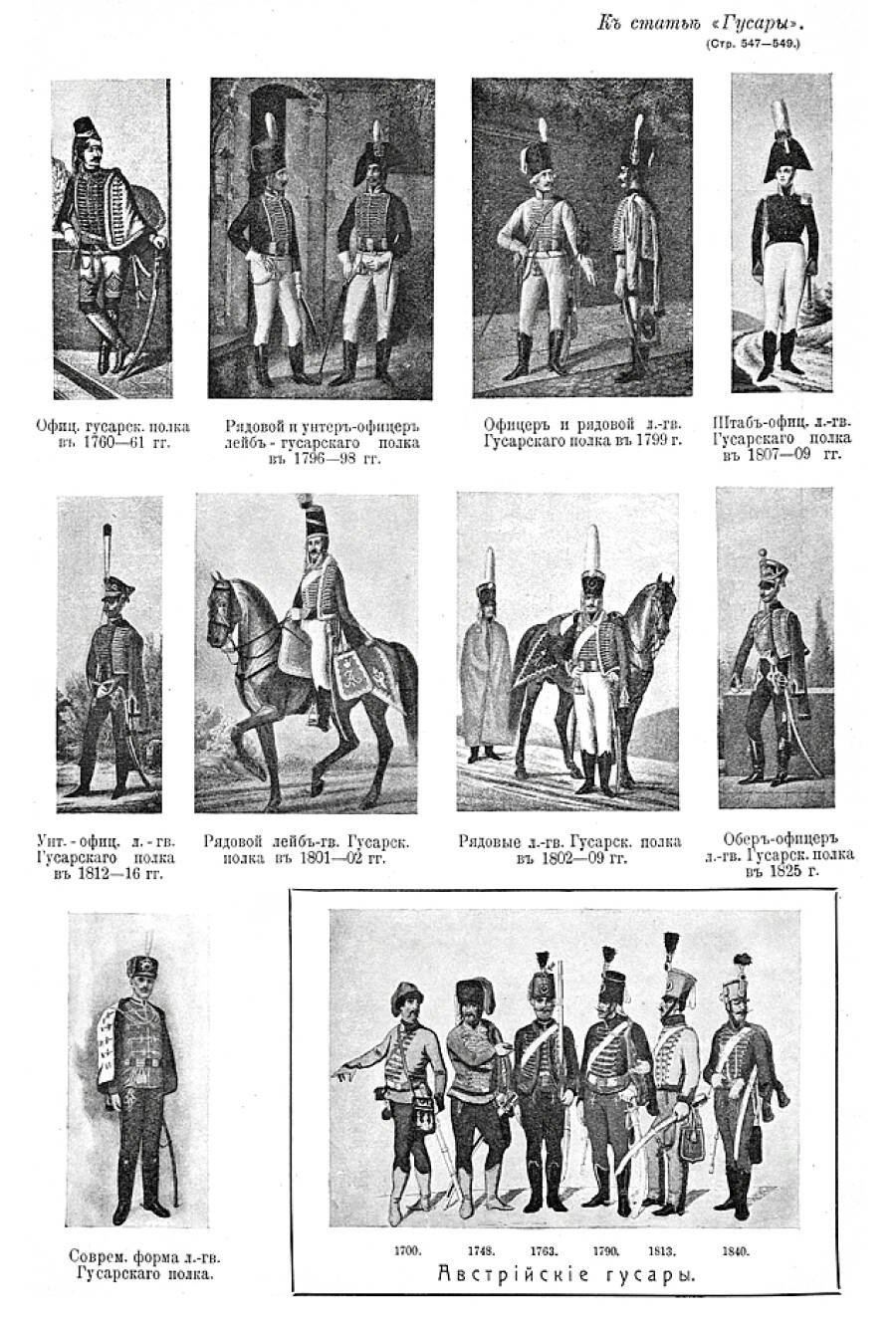

При этом у преобразования военной формы были и свои плюсы. Например, появление шинели, которая пришла на смену плаща-епанчи. И это нововведение хорошо проявило себя во время Швейцарского похода 1799 года. Также во время правления Павла I появились гусары — новый вид кавалерии. Их обмундирование практически не отличалось от прусских.

А в 1804 году появился кивер — цилиндр без полей. Он быстро стал главным головным убором не только пехоты, но и кавалерии. Изначально кивер изготавливали из чёрного сукна. Внутри использовали картон, снаружи — кожу и украшали гербом Российской империи. Гренадёры как элитная часть пехоты получили ещё султан из конского волоса.

При Александре I офицерские погоны заменили на эполеты — наплечные знаки различия военных чинов и воинских званий.

Вообще во время царствования Александра Павловича военная униформа пехоты и кавалерии постепенно начала двигаться в сторону упрощения и удобства. Но кардинально ситуация всё же не изменилась. Одежда солдат по-прежнему оставалась похожей на европейскую. И если при Павле упор делался на прусские исходники, то при Александре — на французские.

Когда на трон взошёл Николай I, ничего не изменилось. Мундиры и шинели по-прежнему оставались узкими и неудобными, а воротнички мундиров — высокими. Зато «подрос» кивер. Его высота часто превышала 23 сантиметра (свыше 5,5 вершков).

Постепенное упрощение обмундирования началось позже, ближе к середине XIX столетия. Появился новый вариант пикельхельма — остроконечного кожаного шлема, к созданию которого приложил руку лично государь Николай Павлович. И в 1844 году пикельхельмы заменили киверы, которые остались только в гусарских и конно-гренадёрских полках. В 1860-х годах, уже при Александре II, появилась гимнастёрка. Изначально это была рубаха для занятия гимнастикой, из-за чего и получила такое название. Вскоре гимнастёрки с пристёгнутыми мундирными погонами стали носить как отдельный элемент военной формы.

Нововведения Александра III и Николая II

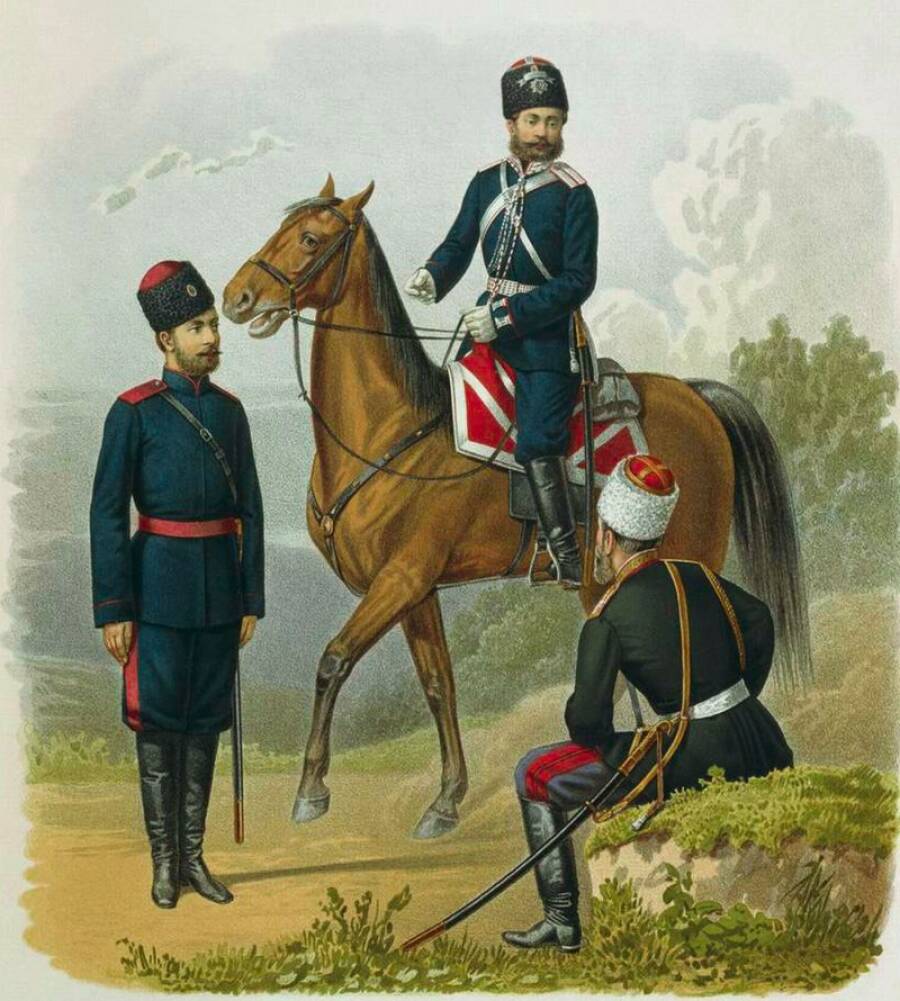

Александр III, чьё правление началось в 1881 году, стал первым государем за большое количество лет, который пересмотрел подход к униформе. Он ликвидировал петровскую традицию военной одежды с оглядкой на Европу. Александр Александрович распорядился ввести обмундирование, взяв за основу русский национальный костюм.

И солдаты получили меховую шапку, мундир в стиле народного кафтана, широкие шаровары. Предполагалось, что реформа должна была сэкономить государственные деньги и сделать одежду военных комфортной. Однако затея не увенчалась успехом. Новая униформа оказалась слишком простой и серой. Удобство тоже вызывало вопросы… В итоге солдаты и офицеры, чтобы покрасоваться, всё равно ходили в мундирах старого образца, поскольку новые воспринимали как «крестьянский кафтан».

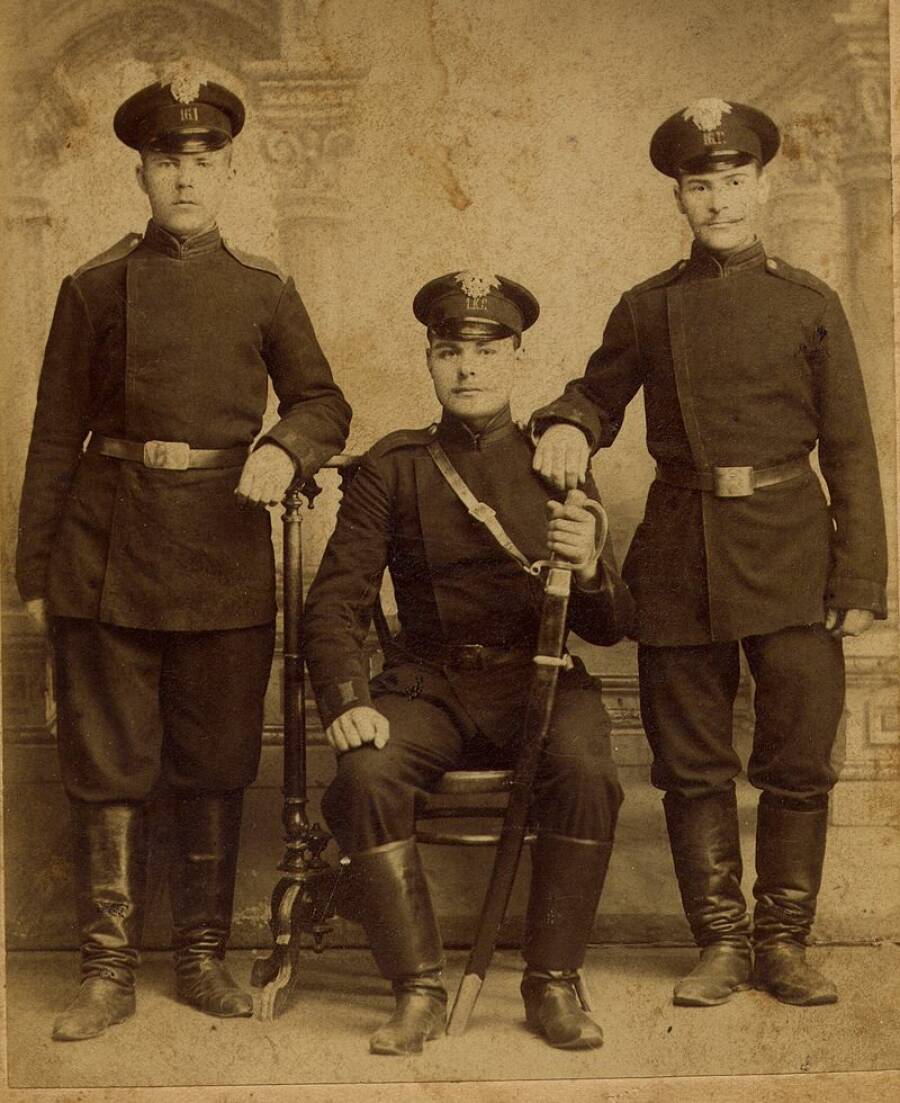

В начале правления Николая II изменений в униформе не происходило. Солдаты сражались в ней на Русско-японской войне 1904-1905 годов. Николай Александрович, как и его отец, считал, что одежда должна быть в народном стиле. Однако спустя несколько лет государь всё же прислушался к мнению военных. Появилась яркая и нарядная парадная форма. Есть версия, что император пошёл на такой шаг, чтобы напомнить о прежних успехах русской армии, которые были омрачены победой Японии.

Вскоре после появления парадного мундира, возродился и кивер. Его сделали похожим на тот, что носили во время войны с Наполеоном. Новый кивер был поменьше, но более изящный и дорогой. К тому же головные уборы офицеров украшали султаны, остальным пришлось довольствоваться помпонами.

Что же касается походной формы, она была максимально скромной: штаны, гимнастёрка и фуражка. Когда же началась Первая мировая война, у русских солдат в ходу были кители произвольных образцов с воротничками особой конструкции.

К 1917 году в армии начался хаос. Солдаты воевали в разных кителях, фактически не соблюдая устав. Относительный порядок сохранялся лишь на флоте.

***

А потом на смену русской армии пришла армия Красная. И её униформа заметно отличалась. В первую очередь из-за легендарной будёновки — зимнего головного убора красноармейцев и шинели с поперечными клапанами-«разговорами».

По поводу появления будёновки, которую сначала называли богатыркой, а после –фрунзенкой, много споров. По одной версии, головной убор в стиле шлема русских богатырей разработал художник Виктор Васнецов по заказу Николая II. Предполагалось, что «богатырки» станут частью парадной формы русской армии во время торжественных маршей в Берлине и Константинополе после победы в Первой мировой войне. Большевики обнаружили униформу на складах, заменили двуглавого орла на звезду и выдали за своё творение.

Другая версия гласит, что легендарный шлем появился в 1918 году под контролем Льва Троцкого и никакого отношения к дореволюционной России не имеет. Сначала головной убор попал в воинскую часть под командованием Михаила Фрунзе. Так появилось название «фрунзенка». И только потом новыми шлемами обзавелись солдаты Семёна Будённого. Будёновка прижилась и ушла в народ. И на долгие годы стала едва ли не главным символом Красной армии. Впрочем, разговор о символах — уже иная тема.

Обложка: wikipedia.org