Укрощение строптивых. Как в Российской империи боролись с «пикантными» правонарушениями

В 1720-х годах по указу Петра Великого в Петербурге начали строиться прядильные дворы. Их функция носила не только экономический, но и воспитательный характер – пряжу на фабриках изготавливали бывшие девушки легкого поведения. В это же время при больницах стали открывать приюты для кающихся женщин – правда, попадали туда зачастую не по своей воле. «Первая древнейшая профессия» в Российской империи прошла путь от порицания и замалчивания до фактической легализации, а затем была законодательно запрещена новой властью.

«Дом для непотребных жен и девок»

В XVII веке деликатная проблема впервые дала о себе знать столь масштабно, что представители династии Романовых приравняли проституцию к воровству. Царь Алексей Михайлович приказал наказывать распутниц так же, как и воровок – облагать штрафами и отправлять в тюрьму на несколько месяцев. Увы, спустя десятилетия ситуация лишь ухудшилась. Через «окно в Европу» при Петре в Россию проникают пикантные развлечения, от которых не могли отказаться даже весьма благонадежные подданные. За посещение публичных домов Петр I стал лишать военных чинов и льгот, а также распорядился строго наказывать держателей сомнительных заведений. Вместе с проблемой из Европы пришло и ее решение: именно за границей будущий император «подсмотрел» способ усмирения «неистовых женщин». В 1720 году в Калинкинской деревне построили каменное здание и церковь – так было основано первое в России исправительное учреждение для проституток. В эпоху дворцовых переворотов оно продолжило работу. Императрица Елизавета Петровна, не стесняясь в выражениях, издала указ о «поимке и доставлении в Калинкин дом всех непотребных жен и девок». При Екатерине II здесь стали не только перевоспитывать, но и лечить (что логично) от венерических заболеваний. Пациентки для конспирации носили маски и не покидали территорию больницы до полного выздоровления. Посетителей к ним, разумеется, не пускали.

Что происходило за стенами таких исправительных домов, доподлинно неизвестно. По словам современников, в так называемом «секретном доме на Фонтанке» с женщинами обходились жестоко и бесчеловечно: били, пытали, держали в кандалах. Неудивительно, что многие арестантки на свободу так и не вышли. Однако в других воспитательных учреждениях с провинившимися обходились куда мягче: приучали к труду, давали базовые школьные знания, старались устроить на работу в качестве домашних помощниц. В 1862 году в Петербурге действовал самый крупный в Российской империи приют Марии Магдалины, куда отправляли не только публичных женщин, но и бывших заключенных – для их адаптации к нормальной жизни.

Билеты желтые, белые, розовые…

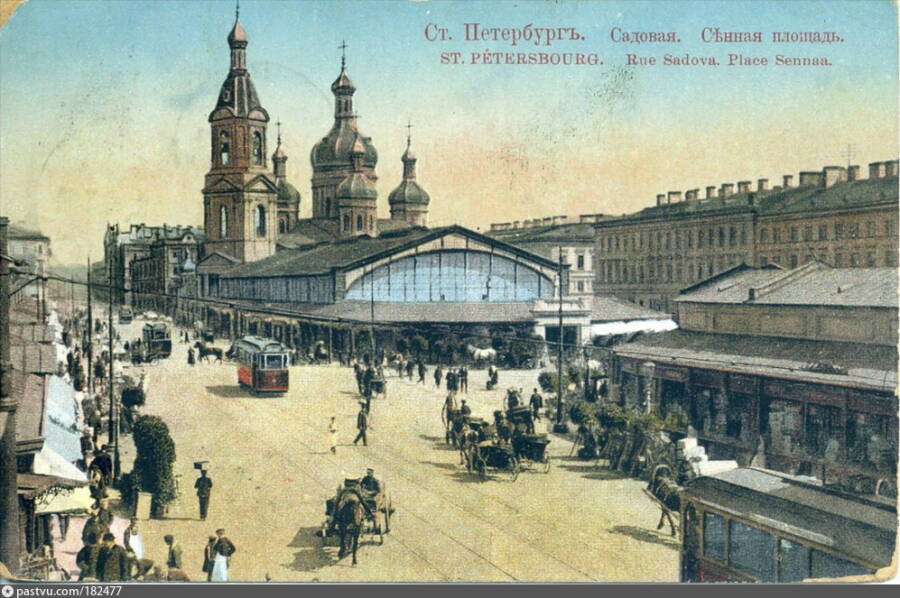

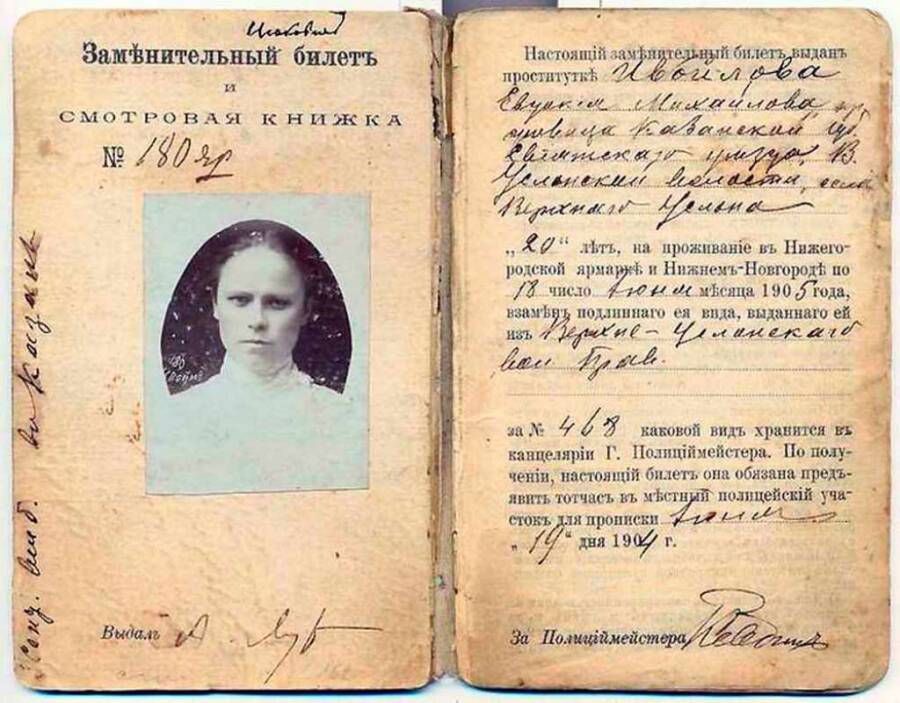

В 1843 году по предложению министра внутренних дел был учрежден Врачебно-полицейский комитет, в котором публичных женщин ставили на учет. Фактически это событие легализовало их услуги в Российской империи: официально зарегистрированных «куртизанок» не наказывали, не перевоспитывали и не преследовали. Раз в две недели женщины проходили медицинское освидетельствование и вместо паспортов получали «заменительный билет», более известный как «желтый». Любопытно, что цвета у этих документов на самом деле были разными: от белых до розовых. Возможность зарегистрироваться официально появилась и у держательниц публичных домов: хозяйки исправно платили налоги и следили за состоянием своих подопечных. В столице они чаще всего располагались на Сенной площади и прилегающих к ней улицам, а вот прогуливаться по Невскому и Большой Морской женщинам легкого поведения запрещалось – так же, как и высовываться в окна, завлекая клиентов. Тем, кто не хотел постоянно находиться в доме терпимости, позволяли снять квартиру, но с тем условием, что девушка заранее уведомит арендодателя о роде своей деятельности.

В XIX веке редких женщин держали в публичных домах силой. Как правило, «по кривой дорожке» шли бывшие жительницы деревень, которые по прибытии в город не могли найти работу и решались на отчаянный шаг. Со временем легальные дома терпимости стали «специализироваться» на разных типах клиентов: едва ли в одном и том же заведении могли скрасить вечер дворянин и рабочий. Как ни печально, но проституция превратилась практически в норму жизни. Известно, что литературный критик Николай Добролюбов долгое время состоял в отношениях с девушкой легкого поведения, а однажды вдруг решил жениться на ней. Узнав об этом, его коллега, автор романа «Что делать?» Николай Чернышевский запер товарища в квартире и настоятельно рекомендовал много раз подумать о своих планах. В итоге Добролюбов отказался от смелой идеи и был выпущен заботливым другом на волю.

После первой русской революции деликатный вопрос вновь встал на повестке дня. В 1909 году состоялся Всероссийский съезд по борьбе с проституцией, на котором общественные деятельницы обсуждали пути решения вопроса без ущерба для женщин. Ариадна Тыркова, выступавшая от партии кадетов, оставила дневниковую запись: «Немецкая феминистка Ширмахер приезжала, читала лекции и заодно, взяв за шиворот нескольких дам, заставила их образовать инициативный комитет. Я свой шиворот не подставила, и за то она показала мне спину. А мне не хочется, чтобы такое серьезное дело, как борьба с проституцией, началось у нас по почину иностранки…». Сторонницы полного запрета проституции полагали, что это явление настолько укоренилось в обществе, что уже проникает в брачные отношения, уродуя их. К женщинам легкого поведения порой негласно причисляли даже тех, кто выходит замуж по расчету, «хладнокровно взвешивая служебное положение или заработные способности мужа». При этом ответственность за процветание подобной модели взаимоотношений возлагалась на обе стороны – поскольку спрос, как известно, формирует предложение.

Критики врачебно-полицейского надзора называли его иронией над самим собой, очевидно, намекая на его формализм. В то же время после его отмены в феврале 1917 года сами публичные женщины оказались недовольными, поскольку перестали чувствовать себя хоть сколько-нибудь защищенными. За три столетия отношение к «неистовым женщинам» сильно изменилось: если в XVIII веке их нещадно порицали, но вместе с тем старались спрятать от всеобщих глаз, то в двадцатом столетии решать вопрос предлагали гласно, а девушек легкого поведения считали жертвами тяжелых обстоятельств. После Октябрьской революции проституция была категорически запрещена и приравнивалась к уголовному правонарушению. Новая власть вернулась к позиции многовековой давности, но не смогла полностью искоренить «пикантное» явление – оно попросту ушло в подполье.