Трансвааль и Сирия, или Мы исправились. К годовщине битвы при Магерсфонтейне

11 декабря 1899 года состоялась одна из первых битв второй англо-бурской войны.

На днях боевики террористического государства ИГ предприняли попытку нового захвата Пальмиры. И были отброшены от неё авиаударом ВКС РФ. На этом фоне заявление Алексея Пушкова о том, что Сирия и Ирак хоронят миф об эффективной армии США, можно развернуть и иначе: Сирия создаёт имидж ВС РФ. Крайне положительный.

Сегодня, когда мы справляем 117-ю годовщину, казалось бы, никак не связанной с современностью англо-бурской войны, стоит поговорить о том, что выступать в роли миротворца – задача для России привычная. Хотя и не всегда это делается с санкции государства.

Столкновение европейских цивилизаций в Африке

Во-первых, что за война такая?

Буры (bour – крестьянин) – голландские переселенцы, перебравшиеся на юг Африки (современная ЮАР) ещё в XVII веке. Спустя 200 с лишним лет они вынуждены были отстаивать свою независимость с оружием в руках.

Сначала англичанам приглянулась Капская область, на месте которой они собирались сделать стоянку для британских судов, плывущих в Индию. Затем ещё хуже: на территории Трансвааля и Оранжевой республики были обнаружены месторождения золота и алмазов. Количество старателей и вообще занятых в горнодобыче быстро начало исчисляться тысячами. Но гражданских прав они не имели. Не говоря уж о том, что крестьянские фермы нередко мешали добыче золота и алмазов. Столкнулись две противоположные школы эксплуатации территорий, конфликт был неизбежен.

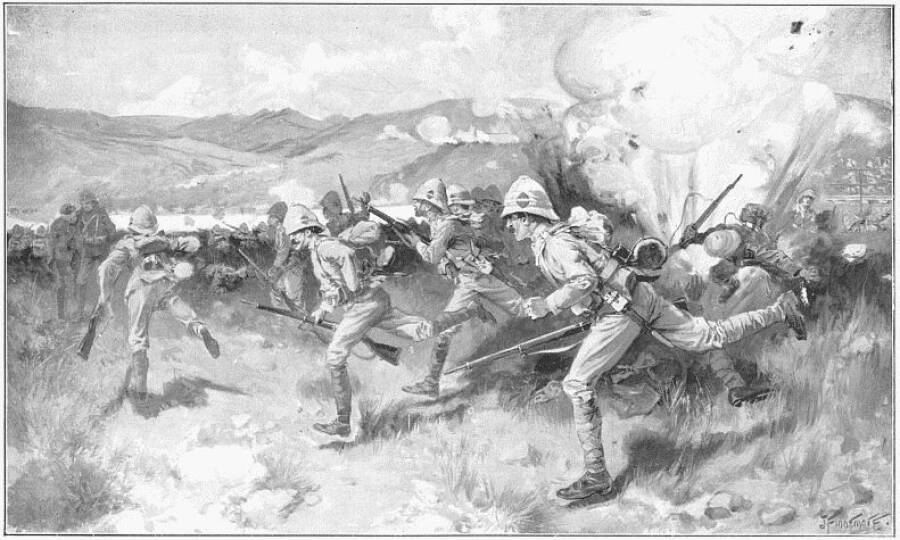

Пожалуй, буры из него снова вышли бы победителями, если бы не постепенно нарастающее неравенство сил: к концу войны 3 британца приходились на одного бура. И даже первые победы, вроде сражения при Магерсфонтейне (9 тыс буров выстояли против превосходящих сил и нанесли довольно болезненное поражение войскам Британии, убив или тяжело ранив более 1 тыс человек) исход войны изменить не сумели. В особенности когда британцы вплотную перешли к массовому использованию концлагерей, изобретённых как раз в ходе этой войны. К слову, детальное описание и самой войны, и битвы можно найти у Артура Конон-Дойла («Англо-бурская война»).

Русские добровольцы в Африке

Африка безумно далека от России. 117 лет тому назад она была даже дальше, чем теперь – если измерять не километрами, а скоростью средств передвижения. Тем не менее, войной живо интересовались. Вот, например, выдержка из произведения другого писателя:

«Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок – героический и бескорыстный – сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли, – осаду Леди-Смита, сражение под Блюмфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота.

...Но не только мы – весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только “Разлуку”, начали играть новую песню: “Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне”

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: “Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость – бурам мы помогать не будем. Значит, всё кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток”».

Что мы тут видим? То, что дядя Константина Паустовского был одним из 2825 добровольцев, воевавших на стороне бурских республик. Что дети, жившие в патриархальном имперском Киеве конца XIX века, были в курсе событий, происходивших на другом континенте, словно бы ежедневно читали хронику событий в интернете. Что существовала и пользовалась бешеной популярностью русская народная (!) песня «Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне».

Спустя сотню с лишним лет наблюдаем похожую картинку. Разве что о Сирии таких песен пока не придумали.

Официальной помощи Россия Трансваалю и Оранжевой республике так и не предоставила: Африка лежала вне пределов геополитических интересов Николая II. Хотя попытки были. В созыве в 1899 году Гаагской конференции, если внимательно рассмотреть повестку (запрет экспансивных пуль, мирное решение международных конфликтов), видно, по какой причине Николай II выступил с этой инициативой. Тем любопытнее реакция российского общества. Впрочем, сочувствие бурским республикам могло быть своего рода формой продолжения «Большой Игры».

Неизбежные выводы

Когда сегодня мы видим официальное военное присутствие в Сирии, нужно помнить следующее:

– У российской традиции вмешиваться в конфликты, происходящие за много километров, – богатое прошлое. Государств с такими традициями немного, все наперечёт. Но именно эта черта ценится в мировой табели о рангах (и высоко).

– Если уже всё равно вмешательства не избежать, делать это ни в коем случае не следует конференциями «за всё хорошее против всего плохого». Для международных отношений инициатива российского императора конечно была прорывом, только вот бурам особо не помогла.

– Государству не всегда удобно обозначать своё присутствие или участие. Поэтому иногда просто нужно повнимательнее присмотреться.