«То, что я должен сказать». Литература и музыка в СССР в 1930-е годы

Тридцатые годы прошлого века – эпоха, которая заложила основы функционирования многих сфер жизни Советского Союза на десятилетия вперёд. Это время, когда Сталин окончательно укрепился в роли руководителя государства, стоящего на верху жёстко централизованной вертикали власти. Всё более усиливающаяся роль идеологической работы оказала большое влияние на развитие советской культуры, которая в это время полностью была поставлена на службу государству и его интересам.

Культура и государство

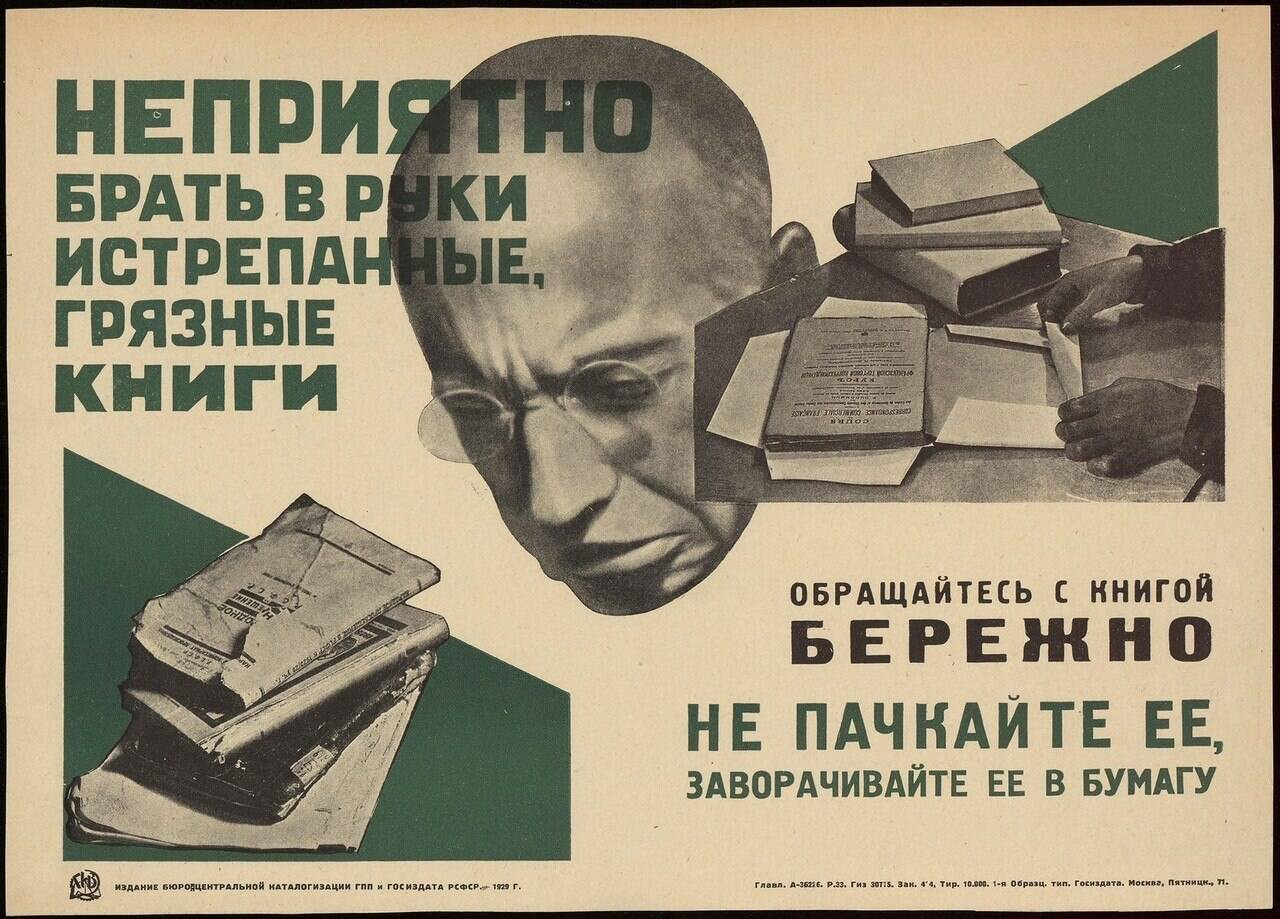

Ещё в конце 1920-х годов государство стало ставить под свой жёсткий контроль все сферы культуры. Начинает господствовать единственно верная идеологическая точка зрения, все прочие, не соответствующие ей, вытесняются. В ту пору специализированного ведомства, как сейчас Минкульт, не существовало – все вопросы культуры относились к Народному комиссариату просвещения. Как раз в 1929 году был освобождён от руководства этим наркоматом Анатолий Луначарский, человек достаточно широких взглядов, ратовавший за разнообразие направлений в культуре, а также выступавший противником отказа от культурного наследия Российской империи.

Новым наркомом просвещения стал Андрей Бубнов, старый большевик, бывший начальник Политуправления Красной Армии и редактор газеты «Красная звезда». С одной стороны, на посту наркома этот человек провёл огромную работу по ликвидации безграмотности, добился введения в стране обязательного начального образования, руководил созданием первого специализированного издательства детской литературы. С другой, в своей работе он руководствовался партийным подходом, не признавая других методов, кроме как административных. Именно с его именем связаны масштабные процессы по реформированию и огосударствлению культуры в 1930-е годы. Сам он в конце концов пал жертвой репрессий, как и немалое число его подопечных – деятелей искусства...

Государство и литература

Литература занимала особое положение среди всех прочих видов искусства, и государство уделяло ей самое пристальное внимание. Закручивание гаек в этой сфере началось с ликвидации многочисленных творческих объединений, появившихся в эпоху относительной свободы творчества, в прошлое десятилетие. К концу 1920-х годов среди них выделилась доминирующая, максимально провластная группа литераторов – Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП). В 1928 году, когда государство учредило Всесоюзное объединение Ассоциации пролетарских писателей, рапповцы создали большинство в его правлении, что позволяло им диктовать свою волю другим писательским группировкам. Но среди них самих не было единства, к тому же наверху считали, что рамки мелких объединений становятся для растущей советской литературы узкими и тормозят размах её творчества. Поэтому в конечном итоге власть пошла на создание единого творческого объединения – Союза писателей СССР. Свой исторический отсчёт эта организация ведёт с Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». При первом рассмотрении можно подумать, что литераторы были не в восторге от запрета свободных ассоциаций и объединений, но на самом деле многие из числа так называемых «попутчиков» (не относящихся к РАППу писателей) возлагали на новую структуру большие надежды. Ведь союз должен был уравнять в правах всех мастеров литературы вне зависимости от их стилистических и художественных пристрастий, от них требовалась лишь лояльность по отношению к социалистическому строю.

Но от принятия Постановления до реального создания организации прошло больше двух лет. Председателем оргкомитета стал незадолго вернувшийся в СССР Максим Горький – прижизненно признанный классик социалистического реализма и один из самых почитаемых отечественных писателей. Документы для создания готовили экс-рапповцы Александр Фадеев и Владимир Ставский. Итогом этой работы должен был стать Первый съезд писателей СССР, дата которого по разным причинам неоднократно переносилась. В итоге он проходил в период с 17 августа по 1 сентября 1934 года в московском Доме Союзов.

Первый съезд писателей стал, вероятно, самым представительным среди подобных советских мероприятий. Открыл его сам Максим Горький, кстати, избранный первым председателем Союза писателей СССР. Новые веяния были заметны всем – помимо литераторов, перед собравшимися выступили партийные идеологи Андрей Жданов, Карл Радек и Николай Бухарин. Среди других выступавших можно отметить будущих членов правления Союза писателей Самуила Маршака, Илью Эренбурга, Корнея Чуковского, Мариэтту Шагинян, Александра Фадеева, Юрия Олешу, Агнию Барто, Исаака Бабеля. Кроме того, в ареопаг монопольной писательской организации избрали Михаила Шолохова, Леонида Леонова, Александра Афиногенова, Фёдора Гладкова, Александра Серафимовича, Николая Тихонова. Появление Союза писателей окончательно довершило разделение литературы на официальную и неофициальную, а самих литераторов поделило на партийных, номенклатурных, и на всех прочих. Подобная ситуация сохранялась вплоть до конца социалистического строя.

С Первого съезда писателей СССР берёт своё начало и единственный признаваемый в СССР стиль литературы, распространившийся и на остальные виды искусства – социалистический реализм. Его основные черты были определены в докладе всё того же Максима Горького. Десятилетиями всё литературное творчество было подчинено им. Прежде всего это превалирование тематики революции и достижения социалистического государства, классовый подход по отношению к прошлому. В центр повествования помещался человек труда, весь процесс раскрывался сквозь призму «идейности, партийности и народности». Через революционный подход надлежало и раскрывать сюжетные конфликты. Кроме того, требовался упор на оптимистические настроения, особенно при изображении советской действительности.

Подчинение литературы государственным задачам хорошо заметно на примере получивших небывалое распространение «производственных романов». Индустриализация и коллективизация изменили всю жизнь общества, и в литературе стали требоваться «большие идеи», зов к массовому трудовому героизму. Самые известные произведения в этом жанре – «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Время, вперёд!» Валентина Катаева, «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, «Соть» Леонида Леонова», «Энергия» Фёдора Гладкова. Не редки были в те годы и коллективного выполнения писателями государственных заказов, самым известным из которых стал коллективный труд о строительстве Беломорско-Балтийского канала – о том, как трудом перевоспитываются оступившиеся люди, как коллективный труд способствует рождению нового человека.

Вообще, трансформации сознания людей власти уделяли огромное внимание, что заметно по всплеску произведений воспитательного характера (иногда их называют «романами воспитания»). Подобные литературные творения демонстрировали духовное перерождение человека благодаря социалистической действительности. Это и «Как закалялась сталь» Николая Островского, и «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» Антона Макаренко, и «Люди из захолустья» Александра Малышкина. Некоторые исследователи полагают, что именно такие произведения максимально способствовали унификации всех советских людей, превращению их в винтики огромного государственного механизма; другие же считают, что они закладывали положительные качества советских людей, учили взаимопониманию и взаимновыручке, растили социально активных и неравнодушных людей.

Огосударствление литературы, её политизация выдавили из неё психологизм и лирику. Причём это касалось не только прозы, но и поэзии – ещё Владимир Маяковский, которого посмертно в 1930-е годы провозгласили «лучшим и талантливейшим поэтом эпохи», был ярым врагом психологизма в искусстве. Литература же принимала активнейшее участие в формировании культа вождей – Ленина и Сталина.

Немалое развитие получила в 1930-е годы историческая и историко-революционная проза. Конечно, она неизбежно несла на себе отпечаток идеологизированности. Представители старой России могли быть положительными героями только в случае их принятия революционных идей, как это сделал Алексей Толстой в своём романе «Хождение по мукам». По этой же причине так тяжело принимали эпохальный роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» - ведь главный герой этого произведения, Григорий Мелехов, пройдя через все перипетии Гражданской войны, повоевав на разных сторонах, так и не обретает революционную сознательность. Вообще, все сомнения героев трактовались в ту пору как безвольная рефлексия и мыслительная слабость.

Если мы говорим об исторической прозе, чей сюжет охватывает более давние времена, чем предреволюционные, то и она выполняла определённые государственные задачи, находя в прошлом примеры построения сильного государства, проведение жестокой политики во имя высоких целей, а также истоки большевистской революции в народном сопротивлении феодальным и имперским властителям. Необходимо отметить, что историческая проза той эпохи была исполнена очень качественно, и, несмотря на её заидеологизированность, она составляет золотой фонд этого жанра отечественной литературы. Можно отметить такие произведения, как: «Огни на курганах», «Спартак», «Батый», «Чингисхан» Василия Яна; «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя; «Порт-Артур» Александра Степанова; «Пётр Первый» Алексея Толстого; «Емельян Пугачёв» Вячеслава Шишкова, произведения Валентина Костылева.

В 1937 году произошло важное событие – в СССР вернулся выдающийся русский писатель Александр Куприн. Это означало и реабилитацию его творчества, которое впервые за двадцать лет официально вернулось к читателю. Впредь так и будет со знаменитыми возвращенцами. В те же годы впервые подал просьбу о возвращении в СССР Александр Вертинский, но автору одной из самых известных антисоветских песен «То, что я должен сказать» тогда не разрешили вернуться.

К сожалению, приходится признать, что именно в 1930-х годов пошла тенденция в литературе к лакировке действительности, её приукрашиванию. Немало в те годы вышло произведений, которые не прошли проверку временем, и сейчас благополучно забыто. Но ошибочно при этом утверждать, что советское искусство в целом и литература в частности отказались от любых поисков, от новых художественных задач. Немало литературных произведений совместили в себе классику, идеологию и новый язык, созвучный современности, и заняли достойное место в истории отечественной литературы.

Государство и музыка

По аналогии с писателями, композиторы получили своё централизованное творческое объединение. В 1932 году был официально создан Союз композиторов СССР, его первым председателем стал композитор, автор первого советского балета Борис Асафьев. Революционные эксперименты 1920-х годов закончились, власть предпочла академическое искусство как более понятное народу. В 1930-е годы выдвинулись и написали свои значительные произведения многие считающиеся теперь классиками отечественной музыки композиторы – Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, Дмитрий Кабалевский и Георгий Свиридов, Арам Хачатурян и Тихон Хренников.

В середине 1930-х годов появляются первые крупные образцы социалистического музыкального искусства – оперы Ивана Дзержинского «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Волочаевские дни»; «В бурю» Тихона Хренникова; «Семён Котко» Сергея Прокофьева. Одновременно появляются знаковые балетные произведения – «Бахчисарайский фонтан» и «Пламя Парижа» Бориса Асафьева, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Лауренсия» Александра Крейна. Появляются многочисленные симфонии, кантаты, оратории, концерты. С этих произведений пошла мировая слава советской симфонической музыки, вплоть до распада СССР являющейся предметом гордости власти.

Одновременно развивалось национальное искусство – появились национальные оперы и балеты, музыкальные коллективы, гастролировавшие по всей стране, чем способствовали взаимопроникновению и взаимному обогащению культуры народов СССР. Так, азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков написал оперу «Кер-Оглы», а представитель той же республики Абдул-Муслим Магомаев, дед знаменитого певца, создал оперу «Наргиз». В 1934 году молодой выпускник консерватории, армянин Арам Хачатурян выступил со своей первой симфонией. Во многих городах создаются музыкальные и оперные театры, на базе которых трудились многие национальные композиторы; некоторые из народов впервые получили подобные учреждения культуры. Повсеместно строились музыкальные школы и училища, готовившие музыкантов, певцов, дирижёров. Прекрасная техника, вдохновенное исполнение музыкантов советской школы обеспечило высокую их популярность во всём мире.

Властью поощряется также массовое искусство – большую популярность у советского народа завоевали джазовые коллективы Леонида Утёсова и Александра Цфасмана. Небывало массовое развитие в стране получает песенная культура, чему способствует и расцвет звукового кинематографа. Многие написанные и исполненные в те годы песни по сей день являются классикой жанра, и сегодня звучат с эстрады. Особенно плодовитым песенным композитором был Исаак Дунаевский, написавший песни к кинофильмам: «Весёлые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга». Большую популярность имели песни братьев Дмитрия и Даниила Покрассов, Матвея Блантера, Бориса Мокроусова, Василия Соловьёва-Седого. Некоторые песни были написаны гораздо раньше, но небывалую известность приобрели как раз в 1930-е годы, например, «Мой костёр в тумане светит» или «Крутится, вертится шар голубой». Проникают в СССР и песни русской эмиграции, например, «Чубчик кучерявый», и песни из других стран в русском переводе – «У самовара я и моя Маша», «Кукарача», «Утомлённое солнце».

Формализм

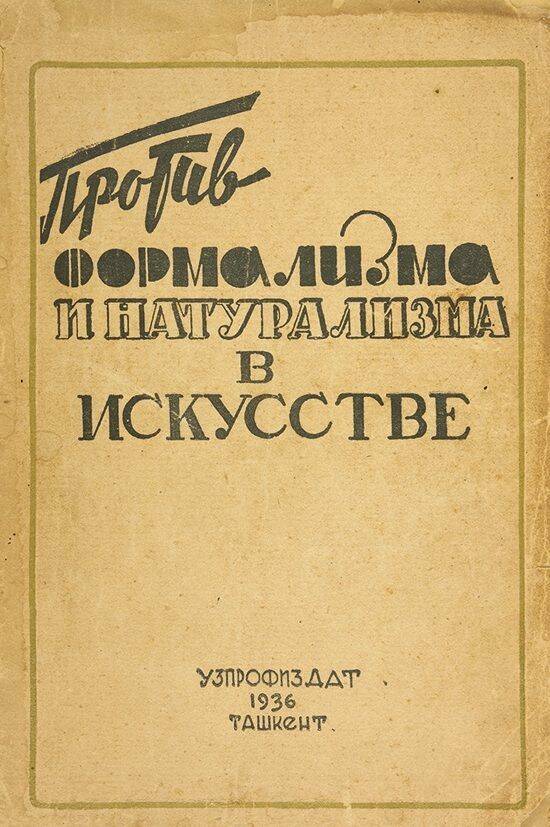

Ещё в 1932 году Сталин в ходе встречи с писателями-коммунистами на квартире Горького заявлял: «А цель у всех у нас одна: строительство социализма. Конечно, этим не снимается и не уничтожается все многообразие форм и оттенков литературного творчества. Наоборот. Только при социализме, только у нас могут и должны расти и расширяться самые разнообразные формы искусства; вся полнота и многогранность форм; все многообразие оттенков всякого рода творчества, в том числе, конечно, и многогранность форм и оттенков литературного творчества.» Но на практике демонстрировался иной подход. Отныне самым страшным для деятеля советской культуры стало прослыть формалистом.

Под формализмом понималось всё, что выходило за рамки социалистического реализма. На Первом съезде писателей формализм обличали такие мастодонты официальной литературы, как Иван Кулик (будущий глава украинского Союза писателей, который, кстати, упирал на то, что формализм потворствует националистическим настроениям в республике), Илья Эренбург, Семён Кирсанов. С течением времени борьба с формализмом превратилась из вопроса творческого в вопрос политический, став средством подавления всего, что не соответствовало официальной идеологии. Одним из первых подвергся нападкам со стороны идеологов борьбы с формализмом Осип Мандельштам – его сборник «О поэзии» критик-рапповец Осип Бескин назвал не иначе как «попыткой разорвать целостную цепь марксистского миропонимания». Особенно досталось от всё того же Бескина крестьянским поэтам (Сергею Есенину, Николаю Заболоцкому, Николаю Клюеву, Сергею Клычкову, Петру Орешину, Павлу Радимову), который безжалостно обличал их «россеянство», «славянофильство», «боевое противозападничество».

Одновременно похожие процессы разворачивались в музыке. В 1934 году в Ленинграде была поставлена опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», которая подверглась самому настоящему разгрому в официальной прессе. В историю вошло определение, данное в 1936 году в главной газете страны – «Правде» - «Сумбур вместо музыки». Считается, что подобная кампания была санкционирована лично Сталиным. В итоге учреждения культуры сняли со своих концертных программ свеженаписанную Шостаковичем Четвёртую симфонию, которая была исполнена только через четверть века. Над музыкальным гением в тот период сгустились тучи, но тот сумел перебороть себя и следующую, Пятую симфонию, уже написал по общепринятым музыкальным канонам, избавившись от авангардистских элементов, и та же «Правда» прокомментировала её премьеру: «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику».

Вопрос с Шостаковичем в целом был исчерпан, хотя позднее он ещё не раз получал обвинения в формализме. Но вскоре последовала целая кампания по поиску очередных формалистов, сначала в литературе (Михаил Булгаков, Мариэтта Шагинян), затем в театре (Всеволод Мейерхольд). Для некоторых деятелей, как, например, для Бориса Пильняка, эти обвинения окончились печально – арестом и расстрелом. В период Большого террора в застенках НКВД сгинуло до трети участников Первого съезда писателей СССР... Но, справедливости ради, отметим, что далеко не все писатели даже из числа открыто критикующих перегибы в борьбе с формализмом подверглись репрессиям – например, не скрывал своего скептицизма и на многих мероприятиях открыто выступал против этого Борис Пастернак.

Борьба с формализмом в советском искусстве продлится до самой смерти Сталина. И заложены её основы были как раз в 1930-е годы, когда государство поставило под свой контроль духовную жизнь общества и творческие устремления интеллигенции. Именно тогда на десятилетия вперёд сложилась структура советской культуры, которая позднее получит своё отдельное министерство.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Фотострана

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Куликовская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России