Темнота – друг маскировки: как затемняли Москву в годы войны

Буквально с первых дней Великой Отечественной войны – уже 25 июня 1941 года – в Москве был введен комендантский час. С 24.00 до 4 часов утра было запрещено передвигаться пешком и на автомобилях. Все учреждения работали строго до 22 часов 25 минут – оставалось достаточно времени, чтобы добраться до дома. А еще все работающие москвичи получили спецпропуска. Иногородним въезд в город был запрещен. В соответствии с приказом начальника Московского гарнизона И. Захаркина запрещалась фото- и киносъемка без специального разрешения. С первых дней войны в столице начали проводить мероприятия по эвакуации и маскировке.

Внимание: воздушная тревога!

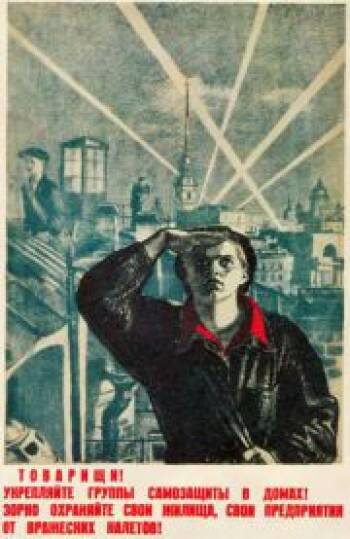

Первый налет на Москву немцы совершили 21 июля 1941 года. Это была как бы пробная бомбардировка. А вот на следующий день, то есть ровно через месяц после вероломного нападения на страну, произошел первый массированный налет на столицу, в котором участвовали почти четверть всех самолетов немцев. Пять часов немцы забрасывали город зажигательными бомбами. Всего было сброшено 10 тысяч «зажигалок». Из 55 возникших пожаров 46 потушили сами жители. Только за август было совершено около 20 налетов, а воздушных тревог было еще больше. По разным данным, за годы войны к Москве прорвалось от 234 до 388 бомбардировщиков. Практика показала, что только 3-4% всех бомбардировщиков, посланных на уничтожение столицы, прорывались к городу. А 1392 самолета были сбиты истребителями и зенитками.

Особенных успехов в бомбардировке города фашисты не добились. И здесь заслуга не только войск ПВО и пилотов, но и людей совершенно мирных профессий: архитекторов, строителей, художников и др. Это те люди, которым была доверена маскировка города и которые превратили крупнейший город в неотличимый от остального пейзажа мираж.

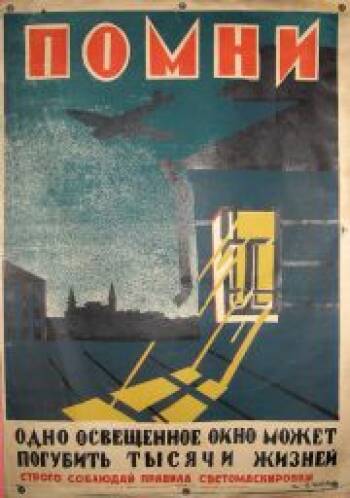

Соблюдайте правила светомаскировки

Мы уже рассказывали, как проводилась маскировка основных административных и культурных объектов города. Сегодня мы несколько подробнее расскажем, как осуществлялась светомаскировка.

Немецкие ассы редко появлялись в московском небе в дневное время. Практически все налеты осуществлялись ночью. Уже 22 июня 1941 года МПВО Москвы и Московской области своим первым приказом ввело режим полного затемнения. Возглавил всю работу по светомаскировке города штаб МПВО Москвы. До войны в городе было 26 тысяч фонарей, и чтобы их все выключить, необходимо было полтора часа. Вопрос был решен кардинально: при необходимости все уличное освещение отключалось из одного пункта и за несколько секунд. Режим военной светомаскировки был снят только 29 апреля 1945 года. Светомаскировка затрагивала не только городское освещение. Приказ касался и каждого жителя города. При любом оповещении сигналом «Воздушная тревога» запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был очень суровым, и игнорирование его каралось по законам военного времени – по стеклам квартир забывчивых граждан могли стрелять патрули. Для автомобилей были предусмотрены специальные нафарники. В кромешной тьме вагоновожатые трамваев буквально прижимались к лобовым стеклам, чтобы кого-нибудь не задавить. Темнота соблюдалась полная, и прохожие подчас сталкивались друг с другом на улицах. В ноябре 1941 года в продаже появились светящиеся в темноте карточки, которые крепились к одежде. Говоря о строгости, необходимо вспомнить, что Военный трибунал НКВД Московской области уже 24 июня рассматривал дела о нарушении правил светомаскировки. Газета «Известия» сообщала своим читателям, что группа самозащиты, проверяя состояние светомаскировки по улице Красно-Пролетарской, обнаружила свет в квартире башмачника 3-й обувной фабрики Д. Е. Несмелова. Несмелов был в нетрезвом состоянии и отказался выключать свет. Только прибывшая милиция утихомирила дебошира. В результате нарушитель светомаскировки получил 10 лет отбывания в исправительно-трудовом лагере. В те же дни 5 лет лагерей получил комендант рабочего общежития, не организовавший должного затемнения в кухне и коридорах.

Предпринятые светомаскировочные меры создали серьезные затруднения для вражеской авиации. Эффективность бомбовых ударов по столице была низкой.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Подвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории России