Телефонная связь в Российской империи: «барышни», монополия шведов и упрямый царь

Летом 1882 года в Москве на Кузнецком мосту открылась первая российская телефонная станция

За три года до этого события в нашей стране впервые состоялся разговор по телефону между Петербургом и Малой Вишерой. Развитие телефонной связи было стремительным, несмотря на дороговизну аппаратов. К началу XX века станции открылись в нескольких крупных городах, а в Петербурге было установлено свыше двух с половиной тысяч телефонов.

Тернистый путь телефонных линий

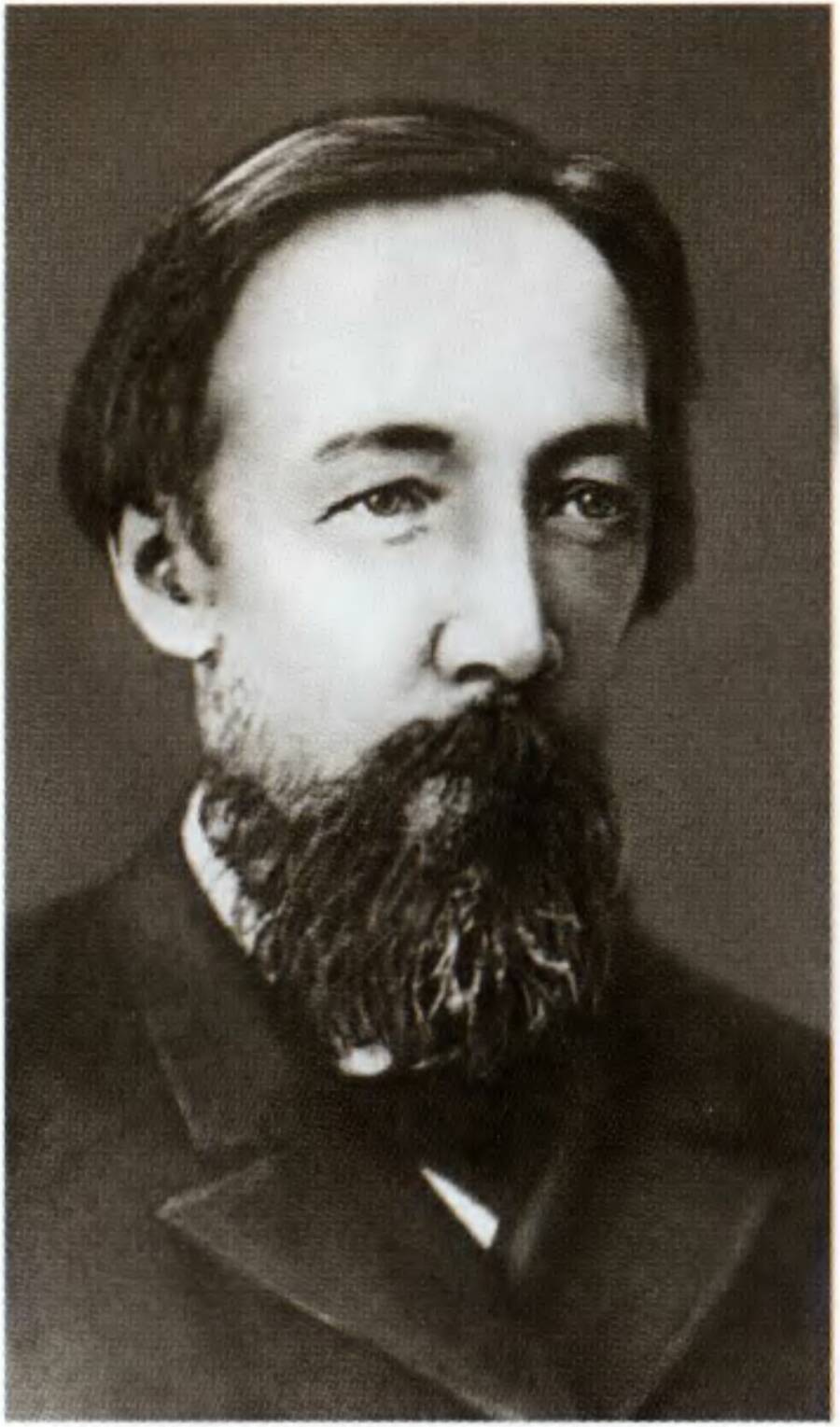

В 1880 году русский физик Павел Голубицкий создал высокочувствительный электромагнитный многополюсный телефон. Устройство позволяло значительно увеличить дальность связи. Голубицкий объединил телефон и микрофон в одно устройство, разработал систему центральной батареи питания для аппарата, а также придумал телефон, впоследствии использовавшийся для связи с поездами во время их остановки. Изобретения русского ученого на голову превосходили разработки Александра Белла: телефоны показали лучшую чувствительность, успешно тестировались на линии Париж – Нанси во Франции. Европейская комиссия была так восхищена трудами Голубицкого, что назвала их непревзойденными. Телефон, созданный физиком, работал на расстоянии 350 километров. Для сравнения: изобретение Белла могло «осилить» лишь десять километров. Увы, как и многие другие российские изобретатели, Голубицкий не нашел достаточной поддержки на родине. В конце XIX века эксплуатацией технических новинок чаще всего занимались иностранцы. Например, в области телефонной связи фактическим монополистом в России стала шведская компания Ericsson.

Для связи между городами прокладывали специальные магистральные линии. В 1898 открыли линию Петербург – Москва: по протяженности (660 километров) она превзошла все телефонные линии в Европе, а в мире заняла достойное четвертое место. Стараниями Павла Голубицкого она все же не попала под монополию иностранцев – строительством и решением всех технических задач занимались наши соотечественники. На междугородней линии за сутки осуществлялось до двухсот переговоров. За процессом бдительно следили телефонистки, принимавшие заказы и соединявшие абонентов друг с другом. Мощности в столице нарастали поступательно: сначала – 128 телефонов, через год – уже 600, а к началу нового столетия – почти три тысячи абонентов. Постоянное увеличение числа желающих переговорить по телефону диктовало новые условия: вместо телефонисток стали появляться автоматические системы обслуживания, не требующие участия в подключении к разговору посредников.

Барышни-телефонистки

До появления автоматических телефонных станций судьба абонентов была в руках телефонисток (их еще называли барышнями). Работа считалась престижной, но сложной: опаздывать и самовольно покидать рабочее место нельзя, приводить на станцию посторонних запрещено, за посторонние разговоры и лишний шум – крупный штраф. Стать телефонисткой могли только те девушки, чей рост превышал 155 сантиметров – это было нужно для того, чтобы «барышня» могла дотянуться до верхних выключателей. Среди прочих требований к соискательницам – приятный голос, стрессоустойчивость, вежливость и отсутствие супруга с детьми. Последнее условие не было прихотью телефонных компаний: дело в том, что часто телефонистки заступали на работу в ночные смены, а замужним дамам такой график вряд ли подошел бы. Первое время девушкам платили довольно мало, и ситуация начала выправляться лишь в начале 1900-х годов. По новому контракту со шведским АО телефонистка за каждый час работы получала по тринадцать копеек, а через год работы – шестнадцать. В месяц жалование составляло примерно 30-45 рублей. Сумма довольно скромная и сравнимая с заработком некоторых рабочих. Однако телефонисткам полагался, как мы бы выразились сейчас, соцпакет: в случае болезни жалование продолжали платить в полном объеме, бесплатно предоставляли врача, а в отпуск «барышня» могла уехать на две недели.

Император избегал бесед по телефону?

Несмотря на большой интерес к новому устройству, телефон считался предметом роскоши. Стоимость у него была соответствующая: 250 рублей – почти как три шубы! Через год после открытия телефонных линий в двух столицах насчитывался 371 абонент, в 1889 году их число достигло тысячи. Тысячи – на всю огромную страну. В 1903 году Николай II принял участие в запуске телефонной линии в Кремле, и компания Ericsson торжественно презентовала ему личный аппарат с трубкой из слоновой кости и золотыми инкрустациями. В царской резиденции установили коммутатор на несколько десятков номеров. Воспоминания современников о реакции императора на подарок разнятся. Одни утверждают, что государь растрогался и даже прослезился, а в ответ на презент пожаловал сотрудникам телефонной компании прекрасные ювелирные изделия.

Фрейлина Анна Вырубова оставила прямо противоположные воспоминания. По ее словам, Николай II ненавидел телефоны и настойчиво отказывался от пользования ими. На чьей стороне правда, утверждать трудно. И все же нельзя не обратить внимание на одну любопытную деталь. Император часто фотографировался в самых разных ситуациях: то он играет в теннис, то охотится, то проводит время с детьми, то демонстрирует татуировку на руке, набитую во время известного путешествия в Японию. А вот снимков, где царь беседовал бы по телефону, нет. Тем не менее компания Ericsson имела все возможные привилегии и своих конкурентов оставила далеко позади. После Октябрьской революции завод шведского предпринимателя был национализирован и стал называться «Красная заря».

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России