Тайны Великого поста: почему он длится 40 дней и зачем верующим Масленица?

Историк церкви рассказал, почему когда-то соблюдать Великий пост считалось предосудительным и для чего церковь использовала масленичные гуляния.

Подходит к концу масленичная неделя, а это значит, что скоро настанет важное событие для всех христиан – Великий пост. В этом году Святая Четыредесятница (церковнославянское название поста) приходится на период с 19 февраля по 7 апреля. Впрочем, несложные арифметические вычисления легко позволят установить, что это вовсе не 40, а 48 дней.

Дело в том, что к Святой Четыредесятнице присоединяется еще и Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа, его страданиях и распятии.

Тогда откуда же взялось число 40? Существует наиболее популярная версия, согласно которой этот временной промежуток связан с тем, что Иисус, как сказано в тексте Евангелий, постился 40 дней в пустыне, куда удалился после своего крещения, и поэтому все христиане тоже должны поститься 40 дней. Но на самом деле в истории церкви установление данной длительности поста было связано с другими процессами, о которых сегодня редко вспоминают.

Питер Брейгель. Битва Масленицы и Поста

Рассказать о них мы попросили историка, археолога, а также преподавателя кафедры литургического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никиту Гайдукова. Он раскрыл истинную суть поста, объяснил, для чего церкви на самом деле нужна Масленица и почему западные католики отказались от Великого поста.

«Курсы подготовки» к крещению

– Никита Евгеньевич, объясните одну простую вещь: почему пост длится именно 40 дней? Это связано с тем, что Иисус 40 дней постился в пустыне после крещения? Или причина в другом?

– Это непростой вопрос. Прежде всего следует отразить такую простую и очевидную идею: пост – это, с одной стороны, время года, а с другой – довольно сложный литургический институт. Как время календарного года пост изначально возник как нехристианская традиция. Участие в различных обрядах, как правило, происходило натощак. И в этом смысле пост развивался из совсем небольшого «ядра» – поста длиной в несколько часов перед участием в пасхальной литургии, а потом разросся до большого, сорокадневного поста. А как литургический институт – это институт подготовки к крещению. Он включал в себя не только пост как таковой, не только невкушение пищи, но и определенные беседы, то есть это было похоже на образовательную программу. Сначала пост продолжался несколько часов, потом растянулся на несколько дней, на неделю и продолжил развиваться дальше. Но тот пост, который мы имеем в виду, то есть привязанный к разным праздникам и датам, в древности был именно институтом подготовки к крещению, в котором принимали участие только те, кто крестит, и тот, кто крестится. Но постепенно это все слилось в одну традицию и переросло в сорокадневный пост.

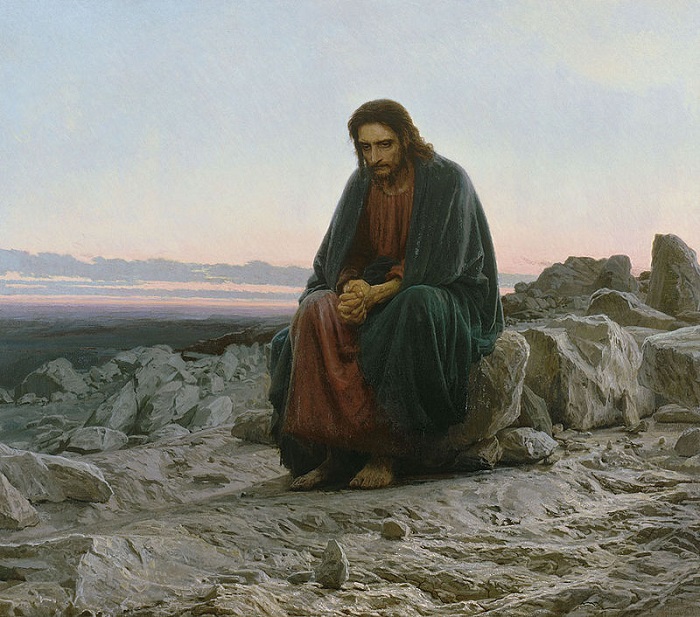

И.Н. Крамской. Христос в пустыне

– Какую роль пост играет в жизни верующих сегодня?

– В этом смысле сейчас ни то ни другое понимание для нас особого смысла не имеет: ни понимание подготовки к пасхальному празднику, ни «курсы подготовки» к крещению. Это довольно сложная и многоплановая традиция.

– Тем не менее в сознании русского православного человека, мне кажется, сложилось определенное понимание поста именно как Четыредесятницы, во время которой следует воздерживаться не только от употребления ряда продуктов, но и от греховных помыслов и деяний. Только вот ровно 40 дней пост не длится, ведь есть еще Страстная седмица. Расскажите, что это такое? Считается ли она частью Великого поста?

– Страстная седмица когда-то относилась не к посту, а собственно к Пасхе – в древности она была частью пасхального праздника. Это происходило потому, что в те времена было два представления о Пасхе: как о Пасхе страданий (Пасха крестная) и о Пасхе радости (Пасха воскресения). Поэтому по крайней мере четверг, пятница и суббота на Страстной неделе в древности относились к пасхальному циклу – цветной Триоди (Триодь цветная, или Пятидесятница, – богослужебная книга, содержащая песнопения от Недели Пасхи до Недели Всех святых, то есть следующего воскресенья после Пятидесятницы; название происходит от праздника Входа Господня во Иерусалим – Недели ваий, в переводе – «Цветная Неделя». – Прим. ред.). Собственно, само число 40 – чисто условное, поэтому, как бы вы ни считали, 40 дней поста у вас не получится. Акцентировать внимание нужно не на этом, а скорее на том, что у нас есть древние традиции, в которых когда-то был глубокий смысл, которые возникли не просто так, но которые мы можем сейчас наполнить каким-то новым содержанием.

Н.К. Пимоненко. Выход из церкви в Cтрастной четверг

За соблюдение поста – в полицию

– В русской православной традиции пост существовал всегда? Менялось ли отношение к нему?

– Расскажу вам одну замечательную вещь, которую вы, вероятно, не знаете. Дело в том, что соблюдение Великого поста (и строгое, и нестрогое) – это перемежающаяся традиция. То есть так было не всегда. В XVIII веке дворяне не соблюдали Великий пост – вообще никак! И на одного из русских помещиков как-то раз написали донос о том, что он соблюдает Великий пост и поэтому он католик. Это было довольно серьезное дело: его вызвали в полицейский участок, допрашивали, заставили участвовать в обрядах… Он говорил: «Но положено же соблюдать пост!» – а ему отвечали: «Помещики постов не соблюдают, а ты, наверно, не православный». А сейчас все это поменялось совсем в другую сторону. Сегодня найти католика, который бы строго соблюдал посты, очень сложно. А у нас, наоборот, очень важна обрядовость.

– Кстати, об обрядах. Великий пост для русского человека тесно связан с еще одной интересной традицией – Масленицей, которая представляет собой заговенье перед постом. Но разве в этом празднике не присутствуют элементы язычества? Как вообще православная церковь относится к Масленице?

– На самом деле никаких языческих традиций в Масленице нет. Она была придумана для того, чтобы не дать и дальше увеличивать пост. Но по сути Масленица – это уже и есть постная неделя, потому что некоторые традиции поста в это время уже начинают соблюдаться, то есть литургический институт уже работает. Пасха как такой институт была связана именно с подготовкой к пасхальному крещению. Но Пасха как время года – это не время каких-то активных аскетических традиций, а время новых знаний и осмысления того, как и почему случились смерть и воскресение Иисуса Христа.

Л.И. Соломаткин. Масленица

Корни Масленицы – в армянской церкви

– Вы сказали, что Масленицу придумали для того, чтобы не позволить и дальше продлевать пост. Что это значит?

– Дело в том, что все церкви разные, и есть древние церкви, которые очень давно существуют самостоятельно. Так вот, одной из традиций армянской церкви было увеличивать пост на неделю. В противовес этому, условно говоря, была придумана масленичная традиция. Она возникла еще во времена Средневековья. В календаре Русской православной церкви период, когда люди отмечают Масленицу, называется Сырной седмицей. В это время запрещается вкушение мяса, а служба среды и пятницы совершается по близкому к великопостному уставу. Установление недельного поста, предваряющего Великий пост, относится приблизительно к VII веку. Эта традиция широко распространилась на Востоке, но соблюдалась везде немного по-разному; к примеру, византийцы приурочили недельный пост к седмице перед Великим постом и ограничили его строгость, а у нехалкидонитов (к примеру, у тех же армян) он оказался приурочен к седмице за 10 или 9 недель до Пасхи и соблюдается так же строго, как и остальные посты.

– Можно ли в двух словах человеку, который не очень сведущ в православных традициях, или, скажем, ребенку объяснить, в чем смысл поста? Ведь это же не просто отказ от многих видов продуктов, не жесткая диета, а что-то большее?

– Для современного человека, к сожалению, смысл этого явления как института подготовки к крещению и осмысления пасхальных событий немного потерялся. А детям тоже очень трудно объяснять суть древних традиций. Но есть разные пути преодоления этого. Допустим, на Западе пост как традиция неедения исчез, а традиция подготовки к Пасхе, каких-то пасхальных концертов, предпасхальных встреч – она сохранилась. В этом смысле важно уделять особое внимание не жесткому соблюдению традиции, а тому, каким внутренним смыслом она наполнена.

Н.К. Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России