Священный огонь Олимпии. Путь сквозь время

Олимпийские игры – великий праздник спорта, привлекающий внимание всей планеты. Олимпиады зародились в глубокой древности и стали уникальным явлением античной истории: во время проведения олимпийских соревнований объявлялось священное перемирие и прекращались войны. Победители игр становились всеобщими любимцами и национальными героями. Считалось, что стремление к совершенству и силе, к славе и победе воспитывало идеальных граждан и превосходных воинов.

Истоки

Согласно легендарным сказаниям, Олимпийский холм воздвиг Зевс в честь победы молодых богов над титанами и провел там праздничные соревнования, либо великий герой Геракл после шестого своего подвига – очищения авгиевых конюшен – устроил состязания во имя своего отца Зевса. Другие предания отдают первенство Пелопу или правителям Элиды, Спарты и Писы – Ифиту, Ликургу и Клеосфену. По Пелопонесскому договору 884 года до н.э. Олимпия признавалась общеэллинским священным местом, а игры и их участники получали покровительство верховного бога Зевса Олимпийского. Текст договора, записанный на бронзовом диске, хранился в храме Геры в Олимпии. Именно там впервые упоминалось об экехерии – священном перемирии во время игр. Атлеты, паломники и послы получали беспрепятственный путь по всем дорогам Эллады. Когда шли игры, приостанавливались судебные разбирательства и исполнение смертных приговоров.

Первые исторически достоверные Олимпийские игры состоялись в 776 году до н.э. С этого времени начался официальный счет олимпиад и запись имен победителей. В связи с сакральным характером соревнований строго соблюдались их сроки – они начинались через каждые 1417 дней в високосный год. Празднества происходили в священном месяце иеромении, что соответствовало концу июня – началу июля по современному календарю.

Организация

В конце весны високосного года спондофоры (вестники храма Зевса) отправлялись по эллинским городам – в Грецию, Ионию, Италию, Сицилию и далее, чтобы известить о времени проведения очередных игр и начале трехмесячного олимпийского перемирия. Участвовать в соревнованиях могли только свободнорожденные граждане, не запятнавшие себя преступлением. Рабы, иноземцы, вольноотпущенники и женщины к ним не допускались. Желающие принять участие в Олимпиаде могли готовиться к ней в течение 10 месяцев за свой счет или за счет города. Последнее, как правило, предоставлялось только прославленным атлетам. Спортсмены были обязаны прибыть в Олимпию за месяц до соревнований, чтобы в отборочных турнирах доказать право участия в основных стартах.

Помимо взрослых спортсменов, в отдельных состязаниях соревновались эфебы – юноши до 20 лет. На них распространялись те же правила допуска к играм и те же спортивные дисциплины, что и среди взрослых. Участники олимпиады проживали на окраине Альтиса, в гимнасии, либо палестре – некоем подобии современной олимпийской деревни. Руководство Олимпиадами возлагалось на элланодиков. Элланодики избирались только из граждан Элиды, и во время игр выполняли обязанности официальных распорядителей и судей. Никто не мог оспорить их решения по допуску участников, жеребьевке спортсменов и определению победителей.

Программа соревнований

В самом начале олимпийские игры состояли из одного вида – дромоса, или бега на одну стадию (192 метра). В течение столетий программа игр расширялась. На 14-й Олимпиаде в 724 году до н.э. появился диаулос (бег на 2 стадии, или 384 метра), на 15-й Олимпиаде в 720 году до н.э. – долихос (бег на 7 стадий, или 1344 метра), на 18-й Олимпиаде в 708 году до н.э. – борьба и пентатлон (пятиборье, включавшее бег на одну стадию, прыжки в длину, борьбу, метание диска и метание копья), на 23-й Олимпиаде в 688 году до н.э. – пигмэ (кулачный бой), на 25-й Олимпиаде в 680 году до н.э. – гонки квадриг, на 33-й Олимпиаде в 648 году до н.э. – панкратион (рукопашный бой) и скачки на лошадях, на 37-й Олимпиаде в 632 году до н.э. – дромос и борьба в соревновании эфебов, на 38-й Олимпиаде в 628 году до н.э. – пентатлон для эфебов, на 41-й Олимпиаде в 616 году до н.э. – кулачный бой для эфебов, на 65-й Олимпиаде в 520 году до н.э. – гоплитодром (бег с оружием). Именно такой круг состязаний существовал в период классической Греции V века до н.э. Позднее к ним добавились гонки колесниц с упряжкой в две лошади (93-я Олимпиада, 408 год до н.э.), конкурс глашатаев и трубачей (96-я Олимпиада, 396 год до н.э.), гонки колесниц, запряженных парой мулов (99-я Олимпиада, 384 год до н.э.), панкратион для эфебов (145-я Олимпиада, 200 год до н.э.).

Продолжительность соревнований увеличивалась по мере введения новых дисциплин. В VIII веке до н.э. игры шли всего один день, в V веке до н.э. – пять дней, позднее Олимпиада длилась шесть дней.

В первый день классической пятидневки проходила церемония открытия, атлеты приносили жертвы у алтарей Альтиса и приносили олимпийскую клятву. Элланодики проводили жеребьевку в беге, единоборстве и конных ристаниях. На второй день состязались эфебы и борцы. Третий день был посвящен бегу, кулачному бою и панкратиону. На четвертый день проходили соревнования на ипподроме – скачки и гонки колесниц, соперничество в пентатлоне и гоплитодроме. В завершающий пятый день проводилась церемония прощания с играми, вручение наград, праздничные пиры победителей. Олимпионикам дарили оливковые венки из священной рощи Олимпии.

Главные награды ждали чемпионов по возвращении домой. Они удостаивались триумфального въезда в родной город, денежных и земельных наград, пожизненных привилегий вроде освобождения от налогов, в их честь устанавливались стелы и памятники, писались оды и гимны.

Олимпия и ее спортивные сооружения

Олимпиады проводились в одном из важнейших общегреческих культовых центров – в Олимпии, расположенной при слиянии реки Алфей с притоком Кладей возле горы Олимп в области Элида. Именно в Олимпии находилась знаменитая статуя Зевса работы скульптора Фидия – одно из семи чудес света. Спортивные сооружения Олимпии состояли из стадиона, ипподрома, гимнасия, палестры и булевтерия.

Благодаря археологическим раскопкам в Олимпии, начатым еще в XVIII веке и положенным на научную основу Эрнстом Курциусом, мы достаточно неплохо осведомлены о постройках древней Олимпии. Олимпийский стадион представлял собой вытянутый с запада на восток полуовал размером 213 на 29 метров, предназначенный для беговых дисциплин. Первоначально зрители располагались на примыкающих с двух сторон холмах. Со временем территория благоустраивалась (археологи насчитали как минимум четыре капитальных реконструкции), добавились трибуны (сначала из утрамбованной земли, позднее из каменных блоков). Вместимость стадиона в период наивысшего расцвета Олимпийских игр достигала 45 000 мест.

Вытянутый в форме овала ипподром, где проводились конные соревнования, достигал в окружности четырех стадий (около 770 метров). Ширина беговой дорожки составляла примерно 32 метра. Павсаний описывал это место как шумный ярморочный городок с постройками для возниц, лошадей и колесниц. Гимнасий и палестра предназначались не только для соревнований по боевым единоборствам, но и для проживания атлетов. Булевтерий, расположенный на южной окраине святилища, был предназначен для заседаний судейской комиссии (олимпийского ареопага). Там принимались решения о допуске участников, о победителях и проигравших.

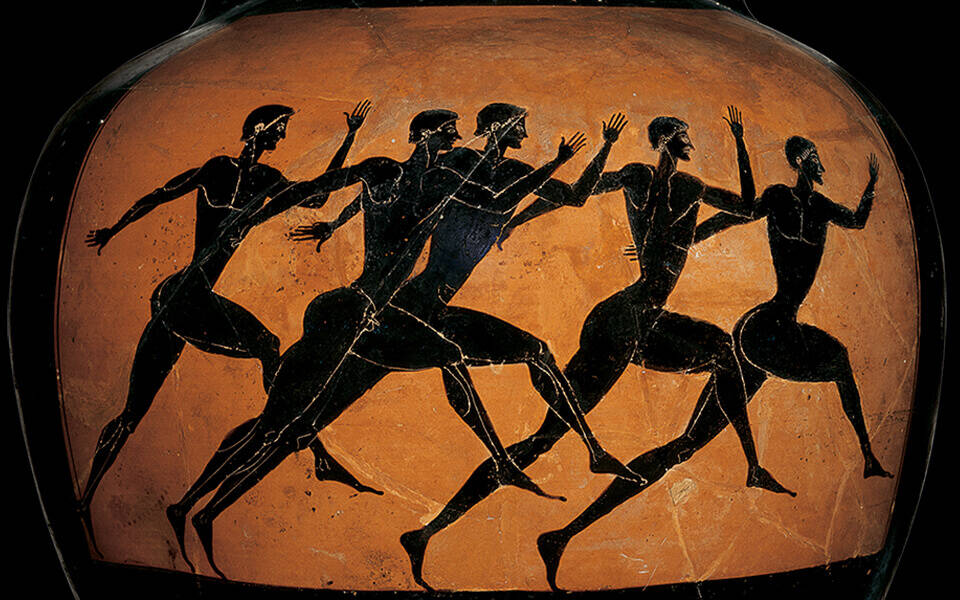

Беговые дисциплины

Олимпиады начались с бега. Бег на одну, две и 24 стадии составляли всю программу вплоть до 18-й Олимпиады. Позднее к беговым дисциплинам добавился гоплитодром. Спортсмены соревновались четверками по жребию. Беговая дорожка в 192 метра называлась тропой Геракла, кроме силы славившегося своей быстротой. Спортсмены бегали не по кругу, как сейчас, а туда-обратно. Низкого старта также не было. Забеги продолжались до тех пор, пока не оставалась финальная четверка. Атлеты начинали забег по сигналу трубы. Допустившего фальстарт элланодики били розгой. Имя победителя объявлял глашатай. Более того, победителя дромоса объявляли эпонимом – главным олимпиоником, и под его именем очередная олимпиада входила в историю.

Известно, что первым олимпийским чемпионом в 776 году до н.э. стал бегун Кореб из Элиды. Среди легендарных чемпионов-легкоатлетов наибольшей известностью пользовались Агий из Аргоса (победитель в долихосе на 113-й Олимпиаде в 328 году до н.э.), Полиместор из Милета (46-я Олимпиада, 596 год до н.э.), Астил из Кротона (семикратный олимпионик V века до н.э.), Леонид с Родоса (двенадцатикратный олимпионик середины II века до н.э.), Эхион из Спарты (VII век до н.э.), Фанас из Пеллены (первый триастес – чемпион сразу в трех беговых дисциплинах на одних соревнованиях, 67-я олимпиада, 512 год до н.э.), Гермоген из Ксанфа (восьмикратный победитель на трех олимпиадах I века н.э.), Мнесибул из Фокиды (дважды победивший на олимпиаде 161 года н.э., а по возвращении павший в бою против варваров в составе народного ополчения) и т.д.

Борьба

К числу самых зрелищных соревнований античных олимпиад относились единоборства – борьба, панкратион и кулачный бой. Многие борцы славились богатырской силой. Отбор пар для борьбы происходил на стадионе с помощью жеребьевки, а сами состязания проходили в палестре – каменном здании с прямоугольным внутренним двором. Борцы чередовали атаки и защиту, действовали в стойке и партере.

Из античных источников нам известны названия многих борцовских приемов. Хотя правилами разрешалось вскакивать на спину, заламывать руки и т.д., больше всего ценилась чистая техника и ловкость, а не грубая сила. Победителем считался тот, кто трижды клал противника на лопатки. Знаменитейших борцов воплощали в мраморе лучшие ваятели Эллады. Первым олимпийским чемпионом по борьбе стал спартанец Эврибат в 708 году до н.э. Огромную славу получил Херон из Пеллены, четырежды бравший первое место на борцовской арене в 356, 352, 348 и 344 гг. до н.э.

Самым великим борцом древности единогласно признавался Милон из Кротона. На 60-й Олимпиаде в 540 году до н.э. он получил олимпийский венок как победитель в юношеском соревновании (среди эфебов), с 62-й по 66-ю Олимпиады он первенствовал во взрослой категории. Только в 512 году до н.э. в 43 года Милон потерпел свое первое поражение, когда его поборол молодой гигант Тимасифий из Кротона. Шесть взрослых побед среди борцов одерживал только спартанец Гиппосфен (вторая половина VII века до н.э.), но, к сожалению, о нем почти ничего не известно.

Что касается Милона, то свою невероятную силу он обрел с помощью оригинальной прогрессии нагрузок. Мальчиком он брал на плечи теленка и обходил с ним гимнасий. Вместе с ростом теленка росла и сила Милона. Через некоторое время могучий юноша носил на плечах здорового быка. По окончании спортивной карьеры Милон стал учеником Пифагора и присоединился к его учению. Конец жизни Милона был трагичен. В лесу он встретил дерево с вбитыми клиньями, расщепившими ствол. Великий силач решил разломить ствол, но, когда клинья выпали, его руки оказались зажатыми. Он не сумел разжать расщеп и стал жертвой стаи волков.

Пентатлон (пятиборье)

Самыми универсальными спортсменами Олимпии считались атлеты пентатлона (пятиборья). Бег, борьба, прыжки в длину, метание диска и копья должны были показать разносторонность спортсмена, его физическое совершенство. О беге и борьбе сказано выше, что касается прыжков в длину, то, по всей вероятности, его совершали без разбега, зажав в руках небольшие гантели (гальтеры) весом в 2–3 килограмма.

Техника античных прыжков до сих пор не разгадана, но сохранившиеся сведения о результатах поражают, так как превосходят современные показатели чуть ли не вдвое (свыше 16 метров). Единственное объяснение, которое не противоречит законам биомеханики и земного притяжения, заключается в том, что прыгун совершал три прыжка подряд.

Копья для олимпиад готовили со всей тщательностью. Ясеневое или еловое древко снабжалось двумя металлическими остриями – спереди как оружие атаки, и сзади, чтобы втыкать копье в землю. При броске атлеты старались закрутить снаряд, чтобы тот вращался вокруг своей оси. Считалось, что такая техника позволяет достичь лучших результатов. Метателей диска обессмертила знаменитая скульптура Мирона Элевтерийского «Дискобол». Сколько весил диск – нам неизвестно. На раскопках в Олимпии археологи обнаружили экземпляры от 0,5 до 7,0 кг. Диск олимпионика 241 года н.э. Публия Асклепиада имел 34 см в поперечнике и весил 5,7 кг.

Победителем в пентатлоне объявляли того, кто выиграл три и более дисциплины. Если же в беге, прыжках и метаниях оказывались разные победители, то олимпиоником объявляли победителя в борьбе. Пентатлон произвел много героев, но сильнейшими пятиборцами в истории признавались спартанцы Лампий (первый чемпион в пентатлоне, 708 год до н.э.) и Филомброт, первым удостоившийся трех оливковых венков в первой половине VII века до н.э.

Кулачный бой

Кровавым видом спорта на древних олимпиадах стал кулачный бой, некий прообраз современного бокса. Руки бойцов были обмотаны кожаными ремнями, удары разрешалось наносить только в голову. Никаких весовых категорий не существовало. Поединок продолжался, пока один из соперников не признавал своего поражения или не оказывался в нокауте. В случае затянувшегося поединка победитель определялся жребием. Кулачники старались маневрировать на площадке, поставить соперника против солнца, дабы ослепить его, измотать постоянным давлением. Для победы применялись не только изощренные стремительные удары, но и система защиты, включавшая блоки, нырки, уклоны.

Публика ценила кулачных бойцов не только за силу и ловкость, но и за умение переносить боль. Их приводили в пример как образцовых воинов, способных ради победы терпеть лишения. На площадке для боя случались и трагедии: время от времени могучий удар лишал кого-то из атлетов жизни. Первым олимпийскую победу по кулачному бою праздновал Ономаст из Смирны в 688 году до н.э. К выдающимся бойцам относили Тисандра из Наксоса, четырежды побеждавшего на олимпиадах в VI веке до н.э., Главка с Эвбеи (VI век до н.э.), царя Великой Армении Вараздата из Артаксаты (385 год н.э.).

Панкратион

Самым жестоким видом спорта древних Олимпиад, безусловно, надо признать панкратион – смесь борьбы и кулачного боя. Только самые отчаянные бойцы решались принять участие в древнем прототипе современной ММА. В панкратионе разрешались все приемы кроме укусов, выдавливания глаз пальцами, разрывания ртов и носов. Дебют панкратиона пришелся на 33-ю Олимпиаду в 648 году до н.э. Первым чемпионом-панкратиастом стал Лигдам из Сиракуз. Самым прославленным бойцом в этой дисциплине безоговорочно признавался Диагор с Родоса. Кроме того, что сам он получил оливковый венок как лучший боец, он воспитал трех сыновей – Дамагета, Акусилая и Дориея, и двух внуков – Эвкла и Песирода, также побеждавших в панкратионе или кулачном бою.

Гиппические игры

Если кулачные бои и панкратион славились своей жестокостью, то гиппические игры (состязания на лошадях и мулах) – дороговизной. Снарядить хорошую команду из опытного возницы, прочной и легкой колесницы, быстроногих коней стоило немалых средств. Поэтому победа присуждалась владельцам гоночных экипажей. Они получали олимпийские почести, тогда как возница только белую головную повязку. В классический период конные ристалища состояли из гонки квадриг, скачки верховых, гонки колесниц с парой лошадей, гонки повозок с парой мулов. Соревнования проходили на ипподроме на дистанции в 72 стадии, или около 14 км.

Большое преимущество в первые века имели владельцы конных табунов из Спарты, Беотии, Фессалии, Аттики. Впоследствии им бросили вызов коннозаводчики Сицилии и колоний Великой Греции. В 508 году до н.э. впервые победил грек из-за моря – Пантар из Гелы, южносицилийского городка. Среди олимпиоников с ипподрома был и знаменитый философ Эмпедокл. Много побед числилось за всевозможными тиранами и царями – Гиероном, Гелоном, Анаксилом, Филиппом II Македонским, императором Тиберием и т.д. Особо стоит упомянуть о Каниске, дочери спартанского царя Архидама. С детства она с большой страстью восприняла «лошадный спорт». Как владелица лошадей, она первой из женщин одержала победу на Олимпийских играх в начале IV века до н.э.

Угасание

Олимпийские игры стали приходить в упадок после официального принятия христианства Римской империей при Константине Великом. В течение всего IV века н.э. христианские взгляды получали все большее распространение, и, начиная с императора Феодосия, начались гонения на остатки языческих культов, к которым относили и Олимпиаду. В 380 году увидел свет эдикт о католической вере, где император приравнивал языческие верования к государственному преступлению. Решающий удар был нанесен Вечным эдиктом 392 года, запретившим все жертвоприношения языческим богам и обязавшим закрыть все идольские капища. В 393 году состоялся последний из олимпийских праздников, после чего игры исчезли на полтора тысячелетия.

Не только олимпиады

Обзор спортивного мира античности оказался бы не полон без упоминания Пифийских, Истмийских и Немейских игр, наряду с Олимпиадами составлявшими Панэллинские празднества. Пифийские игры проводились раз в четыре года в Дельфах и посвящались Аполлону, а победитель награждался лавровым венком. Наряду с атлетическими соревнованиями в Дельфах проводились многочисленные музыкальные конкурсы. Истмийские игры, периодичность которых была чаще – раз в два года, посвящались Посейдону. Победитель игр получал пальмовую ветвь, а программа во многом походила на Пифийскую. Немейские игры, как и Истмийские, проводились раз в два года. Они посвящались Зевсу, победитель награждался венком из сельдерея, а в программе среди прочего значилась стрельба из лука. Победитель всех четырех игр назывался периодоником. Достичь титула периодоника смогли немногие – Полидем из Карии, Диагор с Родоса, Тиаген из Фасоса, Милон из Кротона и некоторые другие.

Важнейшим женским спортивным соревнованием древней Греции являлись Герейские игры, проводившиеся в Олимпии через несколько недель после олимпиады. Девушки трех возрастов состязались в беге. Подобно мужчинам-атлетам, победительницы получали оливковый венок, им устанавливались статуи в храме Геры. Как и олимпиады, остальные эллинские игры прекратили свое существование в конце IV века н.э.

Олимпийское наследие

На исходе XIX столетия француз барон Пьер де Кубертен выступил с инициативой возрождения Олимпийских игр. Вдохновленный древнегреческими традициями и убежденный в необходимости физического воспитания для молодежи, Кубертен считал, что международные спортивные соревнования могут способствовать миру и взаимопониманию между народами. 23 июня 1894 года на конгрессе в Париже был основан Международный олимпийский комитет (МОК) и принята Олимпийская хартия. В дальнейшем хартия претерпевала различные изменения, но основные ее принципы остаются неизменными – стремление к миру, честной игре, открытости в независимости от политических взглядов, национальной принадлежности и религиозных убеждений. В хартии также заложены положения о гармоничном развитии личности, силе и радости спорта. К сожалению, эти прекрасные призывы далеко не всегда находят воплощение в реальном мире.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Заметки путешественника