Су-2. Самолет по фамилии «Иванов»

Почему спроектированный Павлом Сухим универсальный бомбардировщик не стал легендой Великой Отечественной войны

Ближний бомбардировщик Су-2 не был легендой Великой Отечественной, такой, скажем, как штурмовик Ил-2 или ночной бомбардировщик По-2. У него была другая судьба: стать первым в стране самолетом, который назовут «первым образцом культурно выполненной машины советской конструкции». И машиной, которая останется в строю даже через два года после того, как ее прекратят собирать на заводах, что в военных условиях приравнивается если не к подвигу, то к чуду.

Самолет для всего сразу

Идеей создания универсального самолета – легкого бомбардировщика, самолета сопровождения, штурмовика и разведчика – к середине 1930-х годов заболели все крупные авиастроительные державы. Тон задавала Америка, где создали целую серию подобных машин. Среди них были, например, двухместный штурмовик-бомбардировщик Vultee V-11, штурмовик Northrop A-17 Nomad и двухмоторный штурмовик Curtiss A-18 Shrike. Великобритания спроектировала трехместный легкий бомбардировщик Fairey Battle, Италия – одноместный штурмовик и тяжелый истребитель-перехватчик Breda Ba.65, Польша – трехместный ближний бомбардировщик PZL Р-23 «Карась».

Даже беглый взгляд замечает насколько все эти самолеты похожи между собой – настолько, что возникает соблазн обвинить авиаконструкторов в неофициальном заимствовании идей друг у друга. Возможно, в каких-то случаях так оно и было. Но вместе с тем давно известно: создание сложного механизма, предназначенного для выполнения специфических задач, определяет его конструкцию и внешний вид. Если авиация требует многоцелевой самолет, среди функций которого будет бомбардировка ближнего тыла врага, штурмовка и разведка, то это будет низкоплан, имеющий большую площадь остекления, с двухместной кабиной и невысокой скоростью.

Именно такую машину решено было проектировать в СССР в рамках конкурса, который получил шифр «Иванов» (с ударением на втором слоге). По легенде Иосиф Сталин заметил, что таких универсальных боевых машин должно быть так же много, как людей с фамилией Иванов. Но эта легенда грешит одной важной неточностью – ударением в фамилии. Другое дело, что один из телеграфных позывных самого Сталина как раз и звучал как «ИвАнов», а задание на проектирование поступило непосредственно от руководителя СССР.

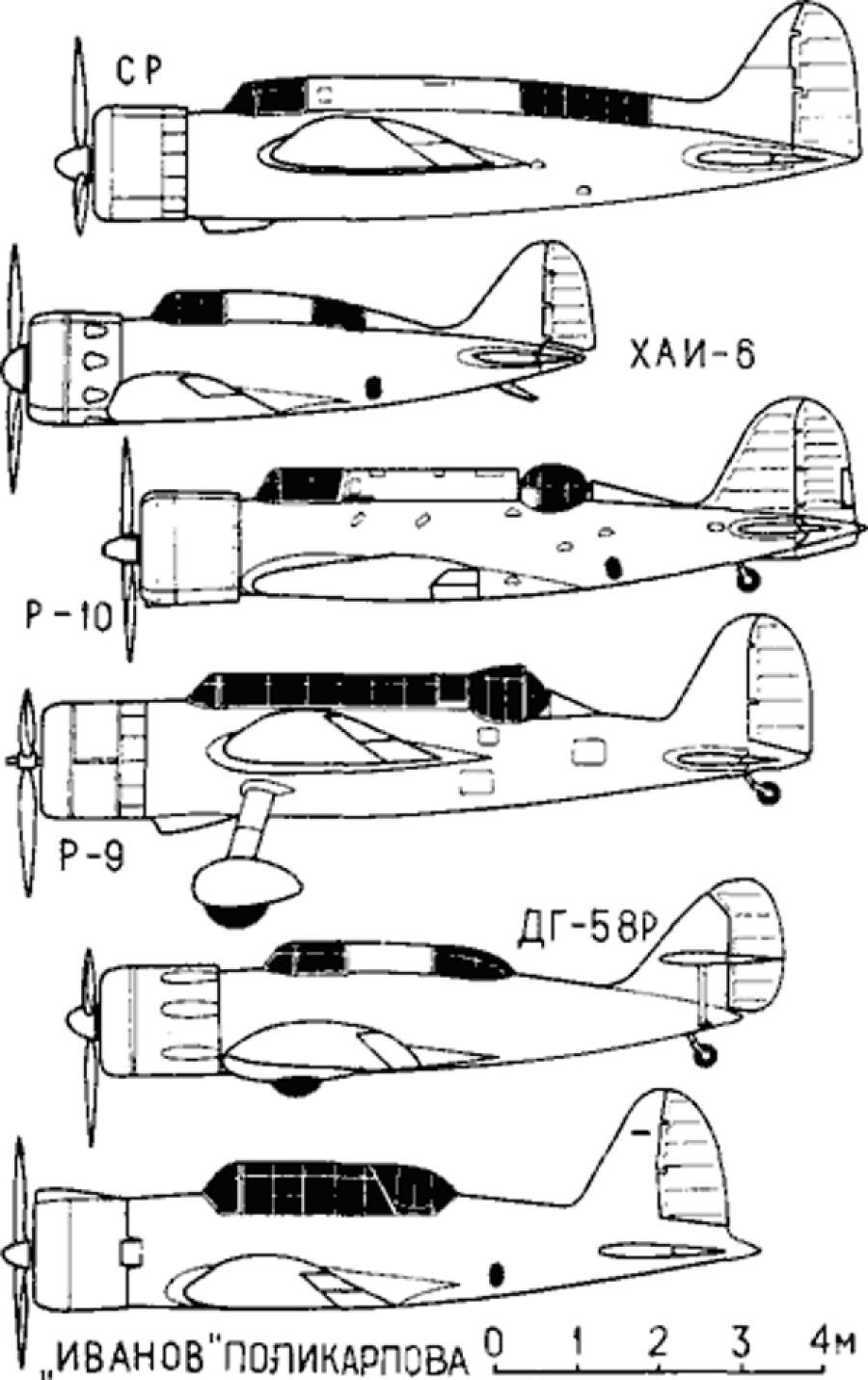

Конкурс объявили в начале 1936 года, и сразу несколько КБ включились в проектирование. ЦАГИ представлял Павел Сухой, бывший в то время руководителем одной из конструкторских бригад под руководством Андрея Туполева (и участвовавший в переговорах о закупке американского штурмовика Vultee V-11). Подключилось ЦКБ-39 во главе с «королем истребителей» Николаем Поликарповым, а один из его подчиненных – Сергей Кочеригин – участвовал в конкурсе самостоятельно. Проектировать «Иванова» решили в ОКБ Сергея Ильюшина, а также конструкторская бригада создателя первых отечественных гидросамолетов Дмитрия Григоровича и КБ Харьковского авиационного института во главе с Иосифом Неманом.

Сухой строит «Иванова»

До финала конкурса добрались всего четыре проекта. Точнее, три: бригаде Сергея Кочеригина поручили заниматься доводкой и запуском лицензионного выпуска американского штурмовика-бомбардировщика Vultee V-11, получившего индекс БШ-1 –ближний штурмовик. А «Ивановы» конструкции Николая Поликарпова, ХАИ и Павла Сухого были приняты на рассмотрение конкурсной комиссией. И она вынесла неожиданное решение. Все проекты, по мнению комиссии, «по своим геометрическим размерам, весовым и летно-тактическим данным очень мало разнятся друг от друга и технически укладываются в очень узкие пределы». А потому имеет смысл не тратить время на соревнование, а скооперироваться и вместе построить так нужный военным «Иванов» в течение 8-9 месяцев!

Каждая из трех бригад конструкторов, участвовавших в конкурсе, получила задание довести до воплощения один из трех вариантов самолета: цельнометаллический, цельнодеревянный и смешанной конструкции. Павлу Сухому выпало заниматься цельнометаллической машиной, которая в итоге и оказалась единственным претендентом на место настоящего многоцелевого «Иванова». Николай Поликарпов с головой ушел в работу над новыми истребителями и доводку имеющихся и явно не успевал сдать свой вариант конкурсной машины. А у бригады ХАИ получился отличный разведчик Р-10, который еще в ноябре 1936 года решено было запускать в серию. Так что альтернативы самолету Павла Сухого не оказалось.

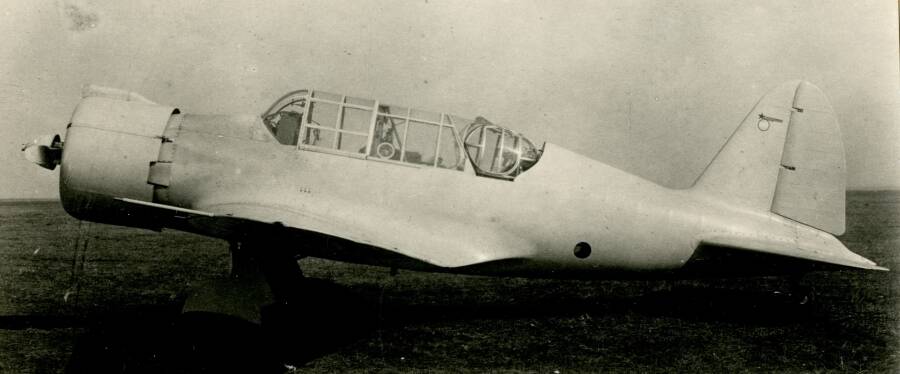

Все это стало ясно в конце июля 1937-го, когда Комитет обороны при Совнаркоме СССР утвердил план опытного самолетостроения на 1937-1938 годы. По теме «Иванов» конструкторским коллективам поручалось спроектировать и построить самолеты с мотором М-25 и вывести их на государственные испытания уже в сентябре 1937-го. В заданный срок укладывался только Павел Сухой: его машина впервые поднялась в воздух 27 августа 1937 года. За штурвалом самолета, который к тому моменту имел индекс СЗ-1 – то есть «Сталинское задание, экземпляр первый», сидел шеф-пилот ЦАГИ, легендарный летчик Михаил Громов. Его слова в то время имели особый вес, и можно представить себе радость, которую испытали конструкторы, когда узнали, что Громов оценил их самолет как простой и удобный в пилотировании, с хорошей устойчивостью и управляемостью.

После СЗ-1 довольно быстро были построены еще два опытных экземпляра будущего Су-2 – СЗ-2 и СЗ-3. «Двойка» поднялась в воздух 29 января 1938 года и сразу отправилась в Евпаторию на совместные испытания Наркомоборонпрома и НИИ ВВС РККА. 26 марта эти испытания завершились вердиктом: самолет удачный, может быть рекомендован к серийной постройке. Однако в августе «двойка» потерпела катастрофу: разрушился двигатель. Поэтому последний этап государственных испытаний в Евпатории проходила уже «тройка», построенная в сентябре 1938 года. 3 ноября этот самолет поднялся в воздух, а 28 декабря его отправили в Евпаторию. Причем отправили не просто так, а с сопроводительным письмом, в котором машину называли «чрезвычайно ценным объектом для ВВС Красной Армии». И это было правдой: все испытатели, которым довелось летать на «Сталинском задании», отмечали аккуратность исполнения самолета, легкость управления и удобный обзор, а также отличные показатели в пикировании и при выполнении фигур высшего пилотажа.

Государственные испытания СЗ-3 завершились 6 апреля 1939 года. Но еще в марте постановлением Комитета обороны самолет запустили в серийное производство с индексом ББ-1 – «ближний бомбардировщик, модель 1». А через год с небольшим, 9 декабря 1940-го, ББ-1 вместе со многими другими советскими боевыми самолетами был переименован и получил индекс Су-2 по фамилии своего создателя. Это была первая машина марки «Су».

Безотказная «сушка»

Первые 16 серийных бомбардировщиков ББ-1 были переданы в распоряжение ближнебомбардировочного полка №135 только в мае 1940 года. Освоение новых машин шло быстро благодаря простоте управления и устойчивости бомбардировщика в воздухе. В заключении по итогам войсковых испытаний говорилось, что даже только-только выпущенные из училищ летчики низкой квалификации могли освоить самолет в течение двух-трех десятков полетов и допускались к самостоятельным вылетам. На это работала и система дублированного управления, которую с самого начала спроектировали для ББ-1: в случае ранения или гибели пилота довести и посадить самолет мог и сидевший позади штурман, он же воздушный стрелок.

Советские летчики встретили Великую Отечественную войну, имея на вооружении чуть больше четырехсот Су-2. Большая часть этих самолетов поступила на вооружение в западные военные округа: Харьковский (124 бомбардировщика), Киевский Особый (91), Западный Особый (64) и Одесский (22 машины). Еще 85 самолетов были приняты военной приемкой, но оставались на заводских аэродромах. И в условиях нехватки специализированных самолетов – разведчиков, корректировщиков артиллерийского огня, штурмовиков – Су-2 взяли на себя все эти роли.

«Сушки» действительно оказались многоцелевым самолетом, о котором мечтали советские летчики середины 1930-х годов. Увы, в 1941-м такая универсальность была уже минусом. Армии нужны были не универсальные, а специализированные самолеты: штурмовики – для штурмовки, бомбардировщики – для бомбежки, разведчики – для разведки. Время Су-2 миновало, едва успев начаться. Не имеющие бронирования, вооруженные в лучшем случае четырьмя курсовыми пулеметами и пусковыми установками реактивных снарядов, с невысокой скоростью, Су-2 оказались плохо подготовлены к воздушным боям. Выручала только феноменальная живучесть машины и дублированная система управления. В отличие от тех же Ил-2, где уцелевший в атаке воздушный стрелок в случае смерти или тяжелого ранения летчика был обречен на гибель, Су-2 мог посадить и штурман.

За неполные три года производства, которое завершилось 24 января 1942 года, советские авиазаводы успели выпустить чуть меньше 900 самолетов Су-2. Значительная их часть погибла в первые месяцы войны, выполняя несвойственные им задания по штурмовке вражеских войск. И только когда «сушки» стали использовать по их прямому назначению – как ближние бомбардировщики, разведчики и корректировщики, потери пошли на убыль. И как пошли: потери оказались в четыре-пять раз ниже, чем у полков, вооруженных знаменитыми Пе-2!

Су-2 летали вплоть до 1944 года, и к тому времени подавляющее большинство машин представляло собой причудливую смесь из деталей разных самолетов: неисправных, подбитых, покалеченных при посадках. Запчастей давно не выпускали, заводы, которые собирали «сушки», перешли на выпуск Ил-2. И когда износились даже те немногие машины, которые удавалось поддерживать в летном состоянии, их окончательно списали. До наших дней дошел единственный экземпляр, стоящий сегодня на территории ОКБ имени Павла Сухого возле 53-го корпуса. Остальные Су-2 до конца выполнили свой долг и не вернулись с войны. Но те, кому довелось на них воевать, до сих пор хранят самые теплые воспоминания о своих «сушках». Самолетах, которые открыли долгую эру отечественных боевых машин марки «Су».