СУ-100 – самоходное орудие завершающего этапа войны

Во время Великой Отечественной войны получили широкое распространение самоходные орудия (САУ). В сравнении с танками САУ, созданные на их базе, были дешевле в производстве и, сохраняя ту же скорость, могли нести более тяжелое вооружение. При этом самоходки, как правило, уступали танкам по броневой защите, что и определило их место в бою.

В атаке самоходки должны были следовать за танками, подавляя огневые точки и технику противника. В то же время, применять САУ в атаке вместе или вместо танков не рекомендовалась, хотя в реальных боевых условиях очень многое зависело от конкретной боевой обстановки. В середине 1943 г. с увеличением броневой защиты немецкой бронетехники возникла необходимость в истребителе танков, созданном на базе Т-34. Имевшиеся в Красной Армии СУ-122, вооруженные гаубицей, были эффективны в борьбе с живой силой и подавлении огневых точек, но плохо подходили на роль истребителя танков. Тогда на базе танка Т-34/76 была разработана самоходная установка СУ-85. Ее 85-мм орудие стало эффективным противотанковым средством на дистанциях до 1 – 1,5 км. Противник, в свою очередь, в танковых боях 1943-1945 гг. стремился все чаще вести дальний бой, где эффективность СУ-85 заметно снижалась. Поэтому вопрос о создании средней САУ с мощным противотанковым орудием на завершающем этапе войны продолжал оставаться открытым. Выполнение данной задачи было поручено Уральскому заводу тяжелого машиностроения.

При этом первоначально было три основных пути, предусматривающие перевооружение СУ-85 более мощным орудием и усиление броневой защиты корпуса. Самой реальной и наименее затратной считалась возможность увеличить длину ствола 85-мм пушки СУ-85 и за счет более высокой скорости снаряда повысить примерно на двадцать процентов бронепробиваемость. Еще один вариант предусматривал установку на СУ-85 более мощного 122-мм орудия, созданного на основе пушки А-19. Третий путь – установка на САУ тяжелой 152-мм гаубицы Д-15. Но каждый из этих вариантов имел и существенные недостатки. Так, удлинение ствола 85-мм пушки могло служить лишь временной мерой. Установка же 122-мм. орудия или шестидюймовой гаубицы неизбежно вела к перегрузке САУ, потере мобильности и серьезным затратам времени и средств.

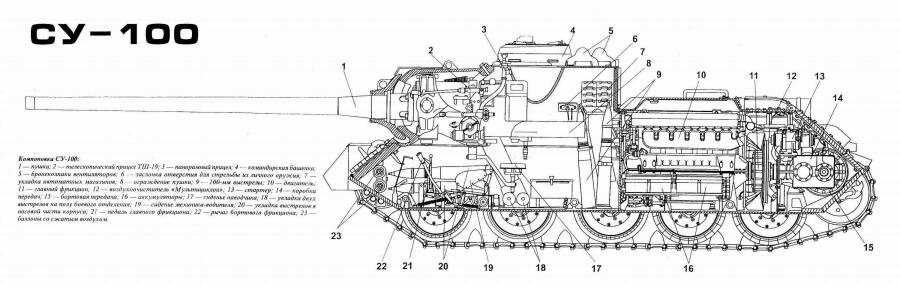

В сложившейся ситуации самым оптимальным решением стала установка на САУ 100-мм корабельной пушки Б-34 образца 1940 г. Это орудие устанавливалось на советские легкие крейсеры проекта 26 (типа «Киров») в качестве зенитной артиллерии дальнего боя и идеально подходило на роль противотанковой пушки. 100-мм снаряд прошивал броню практически любого танка. Так, на базе морского орудия была создана 100-мм пушка С-34, которой и предполагалось вооружить новую самоходку. Но установить С-34 на СУ-85 без радикальных изменений конструкции оказалось нереально, и руководство Уралмаша вынуждено было обратиться на завод № 9 с просьбой сконструировать новое орудие для САУ. В сжатые сроки было разработано 100-мм орудие Д-10С, которое оказалось легче С-34, но по своим баллистическим качествам не уступало последнему. Таким образом, была решена задача по созданию орудия, которое бы не перегружало самоходку, могло эффективно бороться с тяжелой техникой, и было достаточно технологичным в производстве. В июле 1944 г. после прохождения испытаний СУ-100 поступила на вооружение Красной Армии. В сжатые сроки до середины августа 1944 г. на Уралмаше должна была завершиться подготовка к производству новой САУ и уже с осени начаться серийный выпуск СУ-100. Всего с момента начала серийного производства до мая 1945 г. вступили в строй 1770 САУ, а общее производство СУ-100 в Советском Союзе превысило три тысячи единиц.

Военным дебютом СУ-100 стала Балатонская оборонительная операция. В ходе этого последнего мощного контрудара немецкое командование задействовало большое количество тяжелой техники, а плотность на некоторых участках прорыва составляло до 70 танков и САУ на километр фронта. В свою очередь в оборонительных порядках советских войск находилось значительное количество САУ, успешно действовавших против танков противника. Позднее СУ-100 использовались в ходе завершающих операций Великой Отечественной войны, хотя их количество было сравнительно невелико. Так, например,16 апреля 1945 г. к началу Берлинской наступательной операции 1-я Гв. ТА имела в своем составе 497 танков и 212 САУ, из которых только 41 СУ-100. Количество Героев Советского Союза, воевавших на СУ-100 сравнительно невелико. Среди них командир СУ-100 старший сержант Александр Николаевич Кибизов (1912-2001), удостоенный звания Героя Советского Союза за бои на Зееловских высотах и в районе Карлсхорста в апреле 1945 г.

Еще одной военной кампанией, где Красной Армией применялись СУ-100, стала советско-японская война. Во время боев в Маньчжурии САУ нашли широкое применение при штурме укрепрайонов и подавлении огневых точек противника. После завершения Второй мировой войны СУ-100 оставались на вооружении Советской Армии и дружественных СССР стран. САУ нашла боевое применение в боевых действиях в Африке и на Ближнем Востоке. Среди ярких военных событий второй половины XX века с участием СУ-100 следует отметить бои на Плая-Хирон в апреле 1961г. Экипаж СУ-100 при личном участии Фиделя Кастро поразил транспортное судно «Хьюстон». Позднее эта самоходка была установлена перед зданием музея Революции в Гаване.

В начале XXI века в России СУ-100 нередко задействуют в парадах и памятных мероприятиях, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Нередко СУ-100 устанавливаются и в качестве памятников. В художественном кинематографе это самоходное орудие встречается сравнительно нечасто. Самым известным фильмом, где была бы задействована СУ-100, является экранизация повести Виктора Александровича Курочкина «На войне как на войне». Но, если в книге показаны действия экипажа СУ-85 в боях под Житомиром, то сюжет фильма, снятого киностудией «Ленфильм» в 1968 г., разворачивается летом 1944 г., и на съемках СУ-100, заменила СУ-85.