Страны Азии: социалистический выбор развития

Одним из важнейших исторических явлений XX века стало широкое распространение и мировое признание социалистических идей. Освобождение азиатских и африканских государств от колониального гнета проходило в период наибольшего могущества Советского Союза – первого социалистического государства мира. Глядя на СССР, многие бывшие колонии после обретения независимости выбирали социалистический путь развития, надеясь, что именно он приведет их к счастью и процветанию.

Антиколониальное движение в Азии

К 1900 году Азия, за исключением Японии и Сиама, представляла собой конгломерат европейских колоний, протекторатов и зависимых территорий. Некогда могущественный Китай попал в полную финансовую кабалу от западного капитала, Индия считалась жемчужиной Британской империи, Индокитай учил французский язык, в Индонезии заправляли голландские предприниматели, формально независимый Иран попал в зоны влияния России и Англии, а в турецких провинциях Ближнего Востока всё увереннее заправляли немецкие инженеры и офицеры.

Однако две мировые войны и грандиозный социальный эксперимент, начатый в России в 1917 году, полностью перевернули положение вещей. Антиколониальное движение охватило практически все уголки земного шара. Колонизаторов изгнали отовсюду, освободительный пафос стал главным политическим трендом 50-60-х гг. XX века, имена Махатмы Ганди, Хо Ши Мина и Аун Сана стали символами борьбы за свободу и независимость. Конечно, характер сопротивления имел свою специфику с учётом особенностей каждого региона – кто-то ставил на бескомпромиссную вооруженную борьбу, кто-то на ненасильственное сопротивление, но, как бы то ни было, всюду эта борьба имела искреннюю народную поддержку.

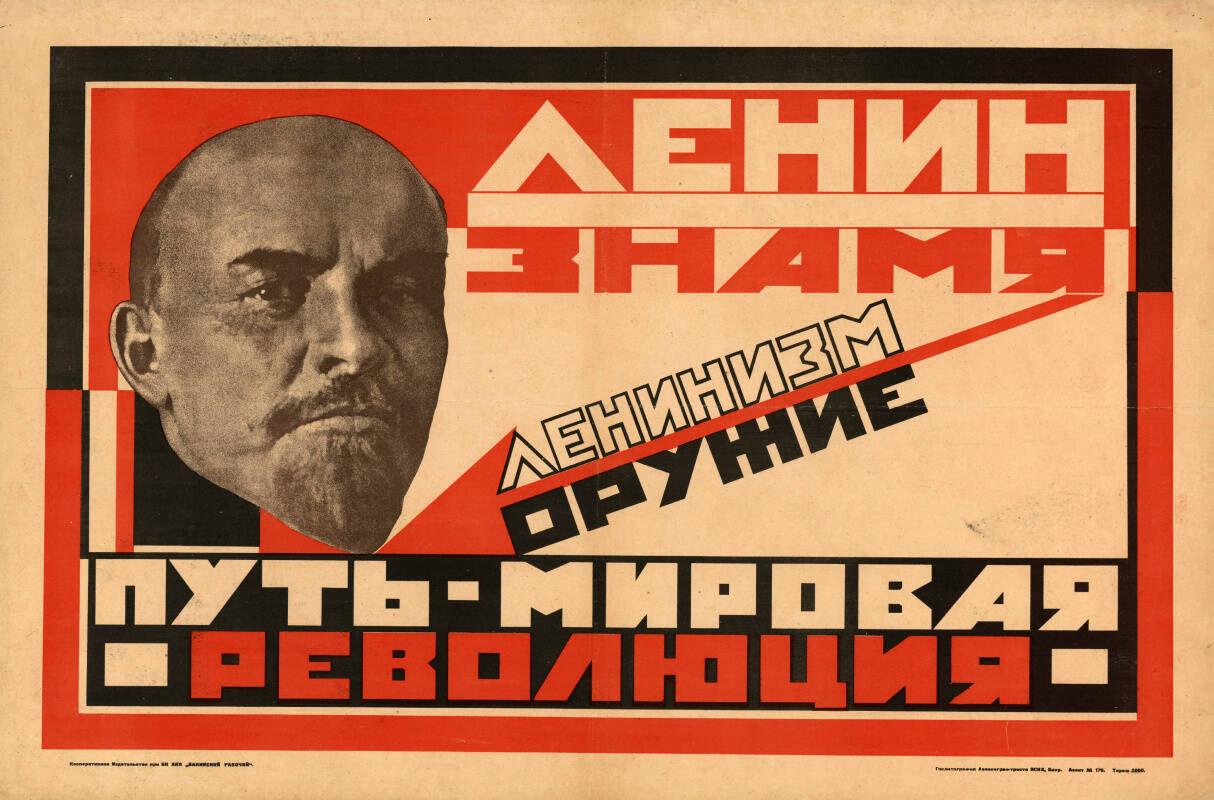

Коминтерн и распространение социалистических идей в Азии

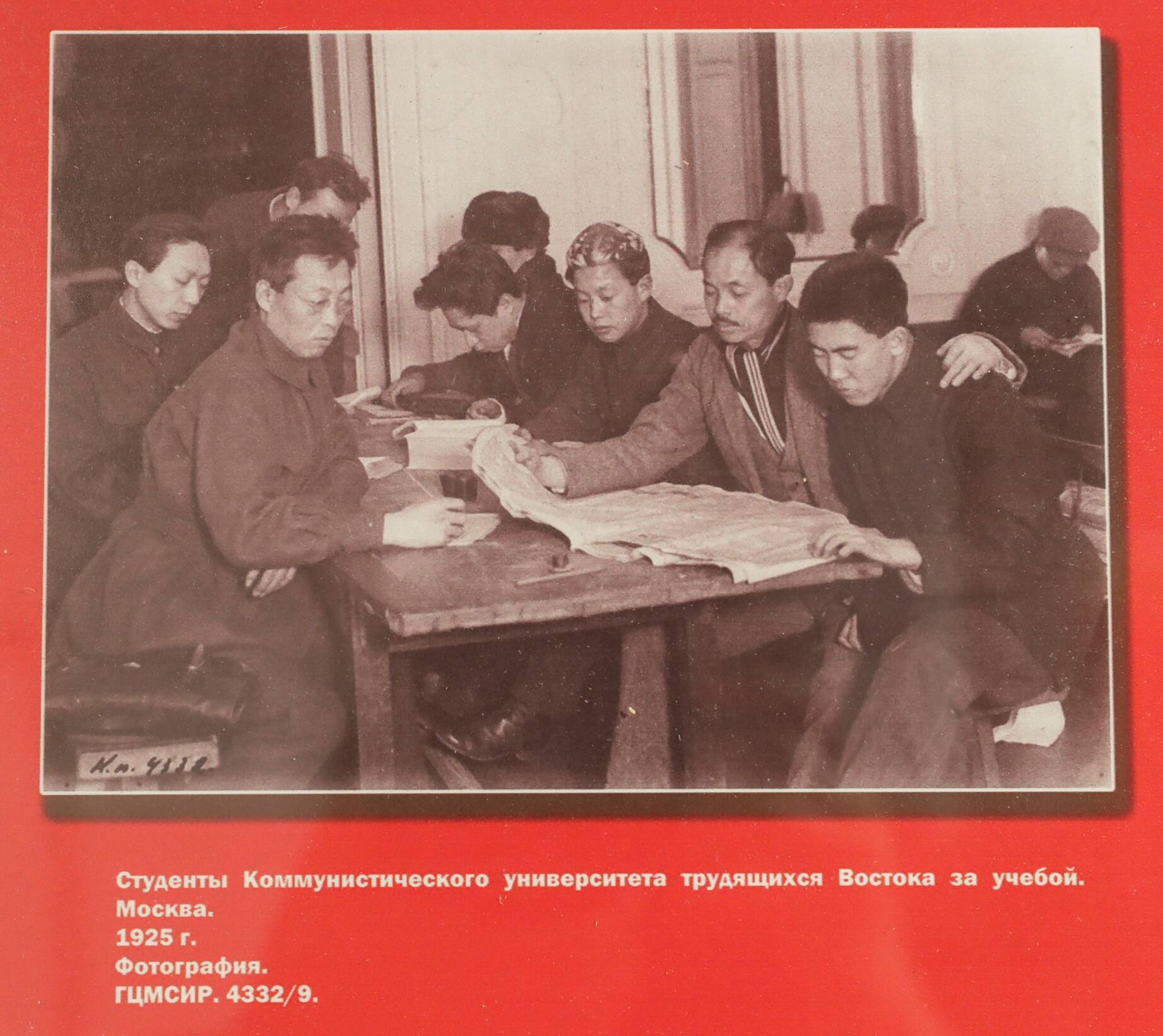

Серьезным фактором агитации, организации, финансовой подпитки и вооруженной поддержки национально-освободительных движений стала деятельность отдела Востока Коминтерна. В.И. Ленин призывал воспитывать крестьянские массы Азии в революционном духе, и уже к 1925 году при содействии большевиков коммунистические партии появились в Индонезии, Турции, Иране, Китае, Монголии, Японии, Корее и Индии. В 1921 году в Москве был создан Коммунистический университет трудящихся Востока (среди его выпускников были Дэн Сяопин, Хо Ши Мин, Наджати Сидки, Ван Фаньси), другие политические и военные ВУЗы. В 1923 году Сунь Ятсен получил боеприпасы, золото и военных специалистов из СССР для борьбы с «китайскими милитаристами». Отношения с Гоминьданом оставались союзническими вплоть до 1927 года.

Одним из главных теоретиков «Восточного фронта мировой революции» стал индийский коммунист Манабендра Рой. Возглавляемое им ташкентское бюро Коминтерна уделяло особое внимание Афганистану и Ирану. С июня 1920 по ноябрь 1921 гг. в Гиляне на юго-западном побережье Каспийского моря существовала Персидская Советская республика, а агенты Коминтерна под дипломатическим прикрытием или в качестве торговых агентов вели активную подрывную деятельность против британского доминирования в регионе. Только знаменитый ультиматум лорда Керзона от 8 мая 1923 года заставил Коминтерн заметно ограничить свои действия в Иране. По окончании романтического «периода всемирной революции» деятельность Коминтерна на Востоке сосредоточилась на создании агентурных сетей и на распространении коммунистической литературы.

Монголия

Первой азиатской страной, ступившей на социалистический путь развития, если не брать в расчет республики Советского Туркестана, стала Монголия. Монгольская народная партия (МНП), которую в июне 1920 года создали Догсомын Бодоо и Солийн Данзан, провозгласила своей целью независимость страны от Китая и «великого хана» Р.Ф. Унгерна. С помощью Коминтерна МНП объединила различные партизанские отряды в единую армию во главе с Дамдином Сухэ-Батором. Летом 1921 года красные монголы при поддержке частей РККА взяли Ургу. Номинальным правителем Монголии до ноября 1924 года оставался богдо-хан Богдо-Гэгэн VIII, но реальная власть принадлежала МНП, полностью ориентировавшейся на Москву.

В конце 1924 года на Великом хурале было объявлено о создании Монгольской народной республики (МНР). Экономические отношения начали перестраиваться на социалистический лад: установлена государственная монополия на внешнюю торговлю, введена национальная валюта тугрик, проведена коллективизация с изъятием крупных стад у тысячи самых богатых собственников, появились промышленные предприятия. Сложнейшей проблемой оставался религиозный вопрос. Считается, что до 40% взрослого мужского населения Монголии в 1920-е гг. принадлежало к буддийским монахам, поэтому попытки гонения на церковь встречали жестокий отпор (заговор лам 1930 года, Хубсугульское восстание 1932 года и т.д.). С 1939 по 1952 гг. Монголией руководил маршал Хорлогийн Чойбалсан.

Во время Второй мировой войны МНР оказывала посильную помощь СССР – в первую очередь, лошадьми, кожами, мясом. В августе 1945 года монгольская армия вступила в войну против Японии на стороне СССР, а через несколько месяцев Китай, США и Великобритания признали независимость МНР, которую ранее рассматривали как мятежную китайскую провинцию. Это было одним из условий участия СССР в войне против Японии. В 1950-е гг. в Монголии начало развиваться земледелие. Через несколько лет страна уже могла обеспечить население мукой собственного производства.

В 1961 году Монголия вступила в ООН, в 1962 году – в СЭВ (Союз экономической взаимопомощи). Реальный правитель страны на протяжении более 30 лет Юмжагийн Цеденбал твердо держался просоветского курса. В конфликте СССР с Китаем МНР безоговорочно встала на сторону Москвы. Когда в СССР объявили перестройку, монгольские руководители последовали этому примеру. Крах Советского Союза означал фактическое сворачивание социалистического эксперимента в Монголии.

Китай

Коммунистический Китай возник в результате длительной освободительной борьбы как итог сложнейших геополитических раскладов, кровавых ошибок и героических усилий. В начале XX века всё большее число просвещённых китайцев склонялось к вестернизации как способу избавиться от засилья Запада, а, начиная с Первой мировой войны – и Японии. После революции 1917 года в России леворадикальная элита всё более разочаровывалась в Гоминьдане и склонялась к марксистскому мировоззрению. Из коммунистических кружков, созданных Коминтерном или возникших при французских университетах, вышла вся верхушка Коммунистической партии Китая (КПК) – Мао Цзэдун, Чэнь Дусю, Чжоу Эньлай, Ли Лисань и др. Сначала китайские коммунисты влились в движение Гоминьдана, однако в 1927 году выступили против амбиций Чан Кайши и буржуазной направленности революции. Вооруженным отрядам КПК удалось закрепиться на стыке провинций Шэньси, Ганьсу и Нинся – территории, известной в отечественной литературе как «особый район Китая».

Оттуда закаленная в боях против японцев Народно-освободительная армия Китая (НОАК) под командованием Чжу Дэ повела в 1948–1949 гг. наступление против Гоминьдана. К 1950 году весь Китай за исключением Тайваня перешел под власть коммунистов. Наибольшее влияние среди них имел Мао Цзэдун. С его именем связаны Большой скачок 1958–1960 гг., Великий голод 1959–1961 гг., Культурная революция 1966–1976 гг., засилье банд хунвейбинов, резкое обострение отношений с СССР. К концу правления «великого кормчего» экономика Китая находилась в глубокой стагнации, большинство населения влачило жалкое существование.

Поворотным моментом в современной истории Китая стали комплексные структурные реформы, осуществленные Дэн Сяопином. Отказавшись от догматического марксизма, «архитектор великих реформ» подчеркивал китайскую специфику при построении социализма и настаивал на политике открытых дверей. Особые экономические зоны, интеллектуализация труда, привлечение иностранных инвестиций для коренной модернизации промышленности при контроле государством ключевых позиций позволили Китаю достичь невероятных успехов, поразивших весь мир. В экономической модели Китая, где и план, и рынок – лишь рабочие инструменты, а не панацея от всех бед, удалось осуществить счастливый синтез «социалистических» и «капиталистических» противоположностей.

Северная Корея

Весьма показательной оказалась судьба Северной Кореи (КНДР), застывшей в своем догматизме. Полвека с 1895 по 1945 гг. Корейский полуостров находился под оккупацией Японии и рассматривался Токио как главная аграрная и сырьевая база империи. Отчаянную попытку свергнуть ненавистных захватчиков в 1919 году японцы потопили в крови (Первомартовское движение). Активные участники, если не были убиты и схвачены, бежали из страны. Эмигранты осели, в основном, в Китае (Шанхай и Маньчжурия), а также в США и на Советском Дальнем Востоке.

Ведущей политической организацией, борющейся за освобождение родины, стал Корейский национальный конгресс. В мае 1921 года в Иркутске состоялся учредительный съезд Корейской коммунистической партии. После победы над Японией в 1945 году, согласно Потсдамским договорённостям, линией разграничения между советской и американской зонами стала 38-я параллель. Не удивительно, что на американской половине покровительствовали национально-буржуазным партиям, а на советской – левым.

Начало Холодной войны не способствовало установлению единого корейского государства, а жестокая война 1950–1953 гг. между Севером и Югом закрепила сложившийся статус-кво. В КНДР объявили курс на коммунизм, в Республике Корея – на демократию. Благодаря тотальной мобилизации, пятилетнему плану и командному стилю управления к 1960 году Северная Корея обходила Южную по основным экономическим показателям. Впрочем, затем, когда руководство окончательно сосредоточилось в руках Ким Ир Сена, а в политической жизни возобладала идеология чучхэ, всё сильнее стали проявляться диспропорции развития различных отраслей экономики.

К 1984 году стало очевидно, что экономика Южно Кореи значительно опережает экономику Северной, а после смерти Ким Ир Сена в 1994 году КНДР постигли неурожаи, критический дефицит электроэнергии, резкое падение ВВП. Сын вождя и его преемник Ким Чен Ир объявил курс на приоритетное развитие армии и создание собственного ядерного оружия. Милитаризация страны достигла фантастических размеров. Армия численностью около 1 млн человек, а также 2,5 млн человек резерва поглощали все свободные ресурсы. После прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ына в КНДР начались экономические реформы с опорой на хозрасчет и некоторую самостоятельность предприятий. Этого оказалось достаточным, чтобы преодолеть перманентный голод. На сегодняшний день КНДР не отказалась от собственного пути развития, оставаясь очень закрытой страной.

Вьетнам

В середине XIX века Вьетнам стал объектом французских притязаний, а к 1888 году полностью утратил независимость. Французский бизнес активно инвестировал во вьетнамскую экономику – прежде всего, в сельское хозяйство и горнодобывающую промышленность и всё больше прибирал к рукам местные активы. Под влиянием революции в России и китайского Гоминьдана в 1920-е гг. во Вьетнаме зародилось освободительное движение. При этом на юге страны симпатизировали национально-демократическим взглядам, а на севере – социалистическим.

Во время японской оккупации 1941–1945 гг. французская колониальная администрация оставалась на своих местах и снабжала японскую армию продовольствием, а японскую промышленность – каменным углём, оловом и каучуком. Прикрываясь паназиатскими лозунгами, японцы искали сотрудничества с вьетнамскими элитами, обещая «независимость». Вьетнамские коммунисты, находившиеся в подполье долгие годы, в августе 1945 года возглавили всеобщее восстание против любых колонизаторов.

Августовская революция возвестила миру о рождении Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). На деле территория до 16 параллели была занята английскими и французскими войсками, а север наводнили чанкайшисты. В 1946 году Чан Кайши в обмен на ряд привилегий согласился уступить север французам. Стало ясно, что последние не собираются уходить из Вьетнама. В затяжной войне, которая приобрела народный характер, Льен-Вьет – патриотический союз широкого политического спектра – взял вверх над французами. Но к маю 1954 года, когда при Дьенбьенфу 11-тысячный французский гарнизон сложил оружие, в конфликт втянулись США. Повторялась ситуация с Кореей: Южный Вьетнам ориентировался на западные ценности, северный – на социалистическое строительство.

С подачи США предполагалось заморозить войну по 17-й параллели. Тлеющий конфликт на юге вспыхнул с полной силой в июле 1964 года. С середины 1966 года американская авиация начала бомбежку крупнейших городов ДРВ Ханоя и Хайфона, непрерывно наращивая свою группировку. В 1975 году бесперспективность войны, поглощавшей всё больше ресурсов, и массовое антивоенное движение вынудили американское правительство вывести войска. 30 апреля 1975 года пал последний оплот Южного Вьетнама – Сайгон (ныне Хошимин), и страна объединилась под красным флагом с золотой звездой.

В 1978 и 1979 гг. Вьетнамская народная армия продемонстрировала свою силу Камбодже и Китаю, после чего в стране начался период мирного развития. С конца 1980-х гг. Вьетнам принял схожую с китайской стратегию развития, с сохранением власти компартии и внедрением рыночных механизмов.

Кампучия / Камбоджа

До 1945 года Камбоджа в качестве протектората входила в Индокитайский союз и контролировалась французской колониальной администрацией. Главными продуктами экономики являлись рис и каучук. Национальные силы, весьма малочисленные, искали опору в борьбе против французов то в представителях кхмерского королевского дома, то в японских милитаристах. После падения Франции в мае 1940 года националисты стали готовить переворот, но после ареста одного из лидеров заговор развалился. Японцы стали «искренне сочувствовать» кхмерским националистам только в 1945 году. В августе, накануне падения Японии, из Токио в Пномпень прибыл лидер националистов Сон Нгок Тхань, который объявил о независимости Камбоджи, а через несколько дней в страну вошли французские войска.

Освободительное движение против прежних хозяев возглавили партизанские отряды «Кхмер иссарак», имевшие тесные связи с вьетнамскими коммунистами. В 1953 году французы покинули Камбоджу и передали верховную власть королю Нородому Сиануку. Король пытался заигрывать с простым народом, объявил о строительстве «кхмерского буддийского социализма», но фактическая власть находилась в руках компрадорской буржуазии и ростовщического капитала. Попытка приструнить капиталистов с помощью реформы банковского сектора в 1964 году обернулась финансовым коллапсом. Деревня стагнировала, урожаи падали.

Радикализация общества вывела в первые ряды молодых кхмерских коммунистов Пол Пота и Иенг Сари. В 1967 году Кампучийская коммунистическая партия (ККП) подняла восстание в провинции Баттамбанг. В 1970 году проамериканский генерал Лон Нол сверг Сианука, но Армия национального освобождения Камбоджи (АНОК) при поддержке вьетнамских коммунистов в 1975 году, в свою очередь, свергла Лон Нола. К власти в Пномпене пришло радикальное крыло коммунистов маоистского толка – «красные кхмеры» во главе с Пол Потом.

Красные кхмеры ратовали за бестоварную модель экономики, перемещение городских жителей в деревню, мечтали о «большом скачке». Составленный без учета экономических реалий четырехлетний план сразу забуксовал. Обозленные красные кхмеры всюду искали саботажников и вредителей, устроили массовый террор. За три года погибло не менее 700 000 человек, ещё больше людей умерло от голода. В январе 1979 года Пол Пот разгромно проиграл войну Вьетнаму и лишился власти. До 1991 года в Камбодже/Кампучии правили ортодоксальные коммунисты из Народно-революционной партии Кампучии (НРПК), тесно связанные с Ханоем. В 1993 году Камбоджа вновь стала конституционной монархией, и в страну вернулся король Нородом Сианук.

Индия

Хотя Индия в своей постколониальной истории имела тесные связи с Советским Союзом, назвать ее социалистической страной в реалиях Холодной войны вряд ли возможно, даже с учётом ее бурного антиколониального прошлого. Лидер Индии Джавахарлал Неру придерживался позиции «позитивного нейтралитета» и политики неприсоединения, заключавшейся в неучастии в военных блоках, мирном решении спорных вопросов, дружеских отношениях со странами как капиталистического, так и коммунистического блоков. Период особо теплой дружбы Индии и СССР в 1955–1962 гг. перешел в надежные партнерские отношения, которые сохранялись несмотря на «буржуазно-демократический режим» в Дели вплоть до развала Советского Союза.

Страны Ближнего Востока (Сирия и Ирак)

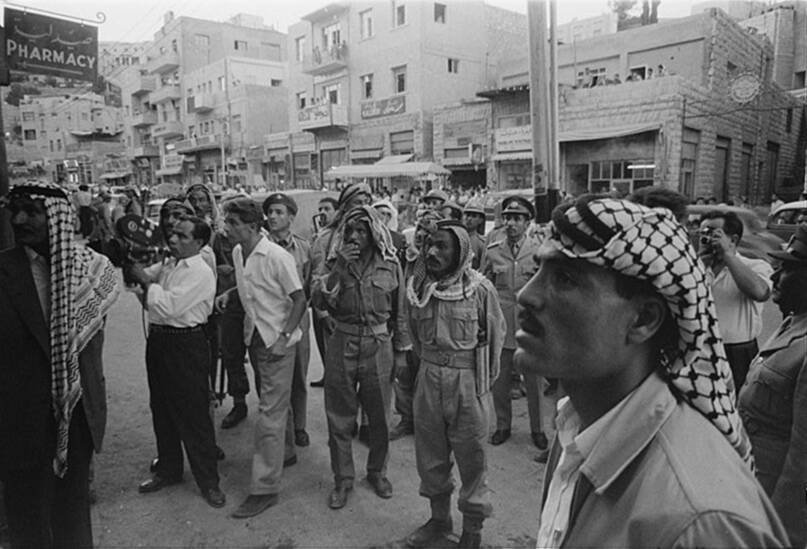

Арабский социализм, после Второй мировой войны обладавший большой популярностью на Ближнем Востоке, имел ряд специфических черт, отличавших его от традиционного марксизма. Сложная конгломерация идей панарабизма, этатизма, секуляризма (но не атеизма!) и модернизма, известная как баасизм, стала основой государственного строительства в Ираке и Сирии. Становление социалистической Сирии проходило в 1960–1970-ее гг. при решительной поддержке Советского Союза.

Во внешней политике Сирия испытывала сложности с соседями: войны с Израилем, разрыв дипотношений с Египтом, вмешательство во внутренние дела Ливана, сочувствие клерикальному Ирану в войне против иракских однопартийцев из Баас. Внутренняя жизнь также не отличалась стабильностью. Президент Хафез Асад, принадлежавший к алавитской религиозной общине, не пользовался любовью суннитского большинства. Удержаться у власти он мог только благодаря твердому президентскому правлению.

Социалисты партии Баас пришли к власти в Ираке в результате военного переворота в феврале 1963 года. В первую очередь они расправились с коммунистами, затем принялись за курдов. Их правление продолжалось девять месяцев. Летом 1968 года Баас вернулся к власти после нового военного переворота. Население приняло второй приход баасистов весьма настороженно, памятуя о печальных событиях 1963 года. Но теперь арабские социалисты подошли к делу основательнее. Они приняли программы по преодолению экономической отсталости, индустриализации страны, созданию целых отраслей промышленности – нефтехимии, энергетики, машиностроения.

В 1970–1971 гг. в трудовом законодательстве появились статьи о пенсиях и социальных выплатах. Поступательное движение страны закончилось к 1980 году. Война с Ираном, затянувшаяся на восемь лет, захват Кувейта, обернувшийся «Бурей в пустыне», международная изоляция и свержение Саддама Хуссейна в 2003 году подвели черту под социалистическим опытом Ирака.

Пройти тест по теме

Обложка источник: ссылка