Социальные и демографические тенденции в странах Европы и США в XIX веке

Рубеж XVIII и XIX веков — переломный момент в социально-экономической истории западной цивилизации. Массовое распространение паровых машин, механизировавшее ранее превалировавший ручной труд, навсегда изменило облик промышленности в развитых странах. Одновременно наметились сдвиги в социальном строе, сложившемся за предыдущие века.

От деревни к городу

Ранее большую часть населения Европы составляли крестьяне, занимавшиеся земледелием и животноводством. Мануфактуры к тому времени существовали уже более века, но их эффективность была сравнительно невысокой, поскольку использовался там по большей части ручной труд с какими-то минимальными облегчающими его приспособлениями, да и число занятых на этом допотопном производстве было невелико. Превратить аграрное общество в промышленное они определённо не могли.

Соответствующим той эпохе образом выглядели и города. Даже столичные, они представляли собой огромные деревни, жители которых кормились на личных огородах и в садах. И это при том, что в крупнейшем из таких городов — Лондоне — уже к 1800 году насчитывался 1 миллион жителей! В куда меньшем Париже жило около 600 тысяч человек, но и его сложно назвать маленьким городом. Конечно, там куда больше, нежели в провинциальных городках, было сосредоточение ремесленников.

С начала XIX века начинается настоящий промышленный бум, приведший к образованию новых центров жизни. Английские Манчестер и Бирмингем, Бат и Нью-Касл стали локомотивами промышленности, в результате чего их население за последующее столетие возросло в разы, а кое-где, например, в Манчестере, более чем в десять раз. Промышленная революция позволила за считанные десятилетия поставить на ноги капиталистический, ускоренный способ производство.

Разумеется, промышленности требовалось просто огромное количество рабочих рук, спрос на которые уже не могло удовлетворить традиционно городское население. За XIX век более 60 миллионов европейцев в поисках лучшей жизни переселились из деревень в города. Результатом стало появление значительного по своей численности социального слоя фабрично-заводского пролетариата, а промышленная буржуазия стала в большинстве европейских стран едва ли не самым влиятельным слоем.

«Маленький человек в промышленных количествах»

Последствия у этого были как позитивные, так и негативные, причём последние напрямую касаются социальной защищённости работников этих самых предприятий. Широкое распространение получил, во-первых, неквалифицированный и малоквалифицированный труд. Лишь малая часть из пролетариата овладевала какими-то действительно важными специальностями, остальные всю жизнь трудились на низовых должностях без надежды как-то улучшить своё положение. Недовольство собственным положением каралось тогда без затей — за забастовки на фабриках можно было и в тюрьму запросто угодить, не говоря уж про увольнение. Работодатели в силу лёгкой заменяемости рабочих кадров совершенно не церемонились с ними, и при малейшем неповиновении работник мог быть выставлен за ворота без надежды найти новую работу. Рабочие условия той эпохи у современного человека вызовет ужас — шестнадцатичасовой рабочий день при полной антисанитарии, при слабом освещении, и всё это без какого-либо социального обеспечения (картина, конечно, усреднённая, где-то было работать лучше, где-то хуже). Тяжёлые болезни и ранние смерти были в этой среде нормой.

Огромная прослойка городской бедноты, полунищее существование жителей европейских городов, особенно ужасно выглядящее на фоне блеска фешенебельных центральных кварталов, стало одной из любимых тем писателей современности — вспомнить хотя бы бессмертную классику воде «Приключений Оливера Твиста» Чарльза Диккенса или «Отверженных» Виктора Гюго.

Другой причиной острой социальной напряжённости, помимо низких заработков и призрачно маленьких шансов пробиться наверх, стал катастрофический дефицит жилья. Как уже упоминалось, города десятилетиями застраивались частными секторами, в крайнем случае, малоэтажными домами. В итоге, когда в них хлынул невиданный поток прибывших искать лучшей жизни переселенцев, сразу встал вопрос — как обеспечивать их минимальными жилищными условиями? Промышленные воротилы, понятное дело, не горели желанием тратиться на возведение общежитий и рабочих слободок. Отсюда настоящий бич на протяжении более чем полувека — в европейских городах было настоящее засилье бездомных. Порой целые большие семьи годами так и жили: днём родители трудились на предприятии, а ночами ютились где попало, от ночлежек притонного типа до канализационных систем.

Положение стало постепенно меняться лишь с ещё больше механизацией промышленности, уже во второй половине столетия, когда стало требоваться всё большее число людей, обладающих техническими познаниями и умениями. Вместе с числом квалифицированных специалистов росла и конкуренция — работник мог уже в случае нужды пойти завербоваться на другое предприятие, что также понуждало пытаться создать ему хоть какие-то условия, чтобы удержать на производстве.

Вообще, хозяева предприятий стали со временем понимать, что забота о работающих на них людях может принести больший эффект, чем выжимание всех находящихся в распоряжении трудовых ресурсов. В итоге ставшая почти такой же влиятельной, как наследственная аристократия, промышленная буржуазия стала поддерживать либеральные партии, через которых проводила выгодные ей реформы. К концу века в большинстве развитых стран были приняты долгосрочные программы строительства дешёвого муниципального жилья, что позволило победить массовую бездомность.

Одним из «локомотивов» промышленной революции была текстильная промышленность. Именно с неё пошли первые попытки облегчить положение рабочих. Манчестерский промышленник Роберт Оуэн вкладывал средства не только в механизацию производства, что позволило ему сократить рабочий день на своей мануфактуре до 11 часов, также наладить всеобщее начальное образование для своих рабочих. Ему же в числе первых удалось отказаться от необходимости применять труд детей до 10 лет. Опыт Оуэна был стремительно подхвачен многими другими мануфактурами.

К концу столетия понимание необходимости вкладываться в социальную сферу уже господствовало в большинстве развитых стран. Для рабочих организовывались школы, больницы, библиотеки, спортивные залы и музей. Практика показала, что в таких условиях погасить социальный взрыв гораздо легче и эффективнее, нежели расстрелами и тюрьмами. Тем более, что рабочее движение чем дальше, тем больше играло важную роль в общественной и политической жизни, и не покривим душой, если скажем, что вопрос этот был для фабрикантом вопросом их собственного выживания...

«Маленький человек» — авангард социальных протестов

Какие бы условия ни создавали промышленники на своих предприятиях, не стоит забывать, что главной их целью всегда являлось извлечение прибыли. Запросы рабочих в любом случае росли быстрее, чем желали вкладываться их решение капиталисты. Необходимость отстаивать свои интересы привела к возникновению рабочего движения, вскоре ставшего на передовой в борьбе за социальные права. «Рабочий вопрос» стал очень серьёзной проблемой для политиков во многих странах.

Застрельщиком в этом деле, конечно, выступала Англия — первая экономика мира с передовой, как считалось, организацией экономической жизни, она и в деле самоорганизации рабочих для борьбы за свои права была первой. Пионерами здесь выступили так называемые чартисты, требовавшие от парламента Великобритании обеспечить действенную защиту экономических интересов рабочих, устранение их социальных бедствий. Возникло это течение на волне нескольких промышленных кризисов и возросшей в связи с ними безработицей. Ещё в 1820-е годы рабочие действовали традиционно крестьянскими методами — бунтами с грабежами и поджогами. В 1830-е годы закладывается мирный социальный протест, которым, как показала практика, добиться можно гораздо большего, чем зля правительства и толкая его на репрессии.

В 1836 году в Лондоне появляется первая полноценная рабочая организация — Лондонская ассоциация рабочих. С него началось движение чартистов, название которых произошло от народной хартии, поданной правительству с требованием ряда политических уступок. Хартию подписали более миллиона с четвертью рабочих, но даже это поначалу не могло заставить парламент её принять. В ответ вожди чартистов вывели народ на улицы, начались столкновения с полицией, появились жертвы. Выступления были подавлены, лидеры рабочего движения получили небольшие тюремные сроки, но, вероятно, именно тогда до многих наверху начал доходить тот факт, что пытаться уничтожить протест, не уничтожив его первопричин, бесполезно, и что договариваться рано или поздно придётся.

Немалую роль сыграли в организации рабочего движения более мелкие, нежели чартистское движение, организации — профессиональные союзы и тред-юнионы. Одним из главных успехов английского рабочего движения стало снижение рабочего дня до 10 часов — произошло это в 1847 году.

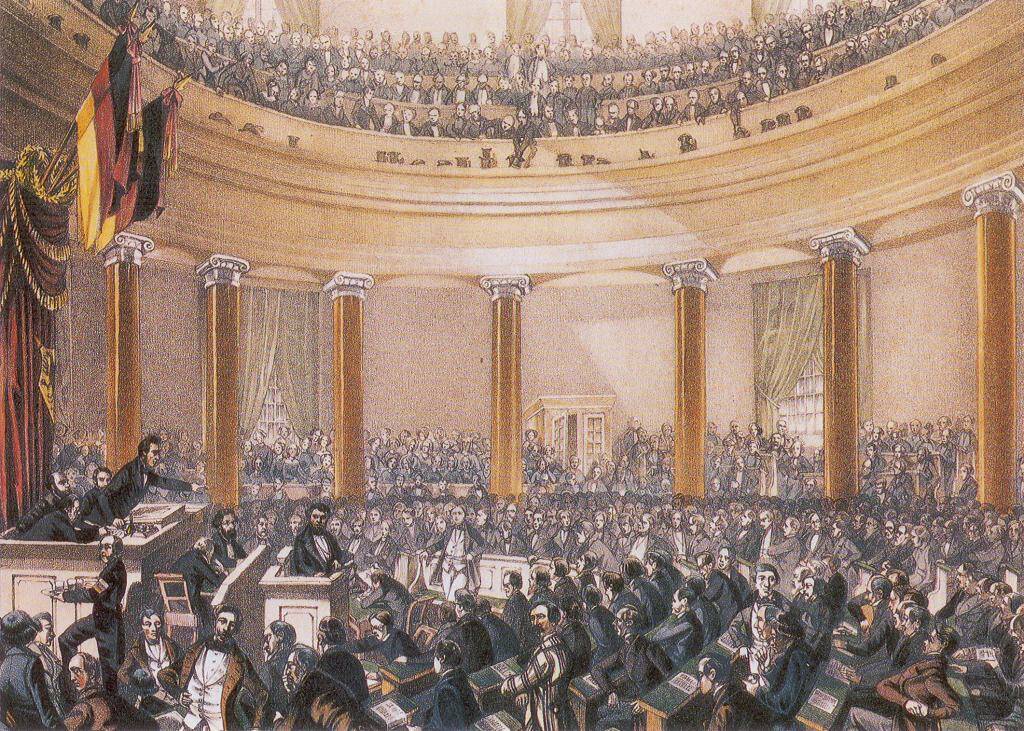

Многочисленные революции последующих лет также проходили с участием заводских и фабричных революций, чьи демонстрации, социальные, экономические и политические требования всё более беспокоили власти, превращаясь для неё в грозную силу. Не будет преувеличением сказать, что именно формирование пролетариата перекроило в XIX веке картину социального устройства большинства стран Европы, став отражением небывалого промышленного роста в том столетии. Уже в следующем веке этот слой ещё в большей степени станет локомотивом движения исторического процесса…

Технический прогресс, миграция и рождаемость

Миграционные процессы до XIX века, конечно, имели место быть, но в целом большая часть населения Европы поколениями жила на одном и том же месте. Но чем дальше, тем больше укоренённость людей ослаблял научно-технический прогресс, и в первую очередь развитие таких отраслей, как связь и транспорт.

XIX век стал настоящей золотой эпохой в истории транспорта. Скачок в этой сфере обусловили в первую очередь железные дороги и развитие парового флота, а к концу века — и первые автомобили. Появились колоссальные инженерные сооружения — туннели, мосты, новые порты с инфраструктурой. Возросшая мобильность сближала страны и народы, стирая границы, увеличивая товарооборот.

Возрастали и коммуникативные возможности населения, особенно во второй половине XIX века. Начав с конной почты в начале века, на его излёте общество во многих странах уже привыкло и воспринимало как обыденность телефон и телеграф. Настоящей индустрией стали средства массовой информации, которые не могли бы оперативно публиковать информацию без современных средств связи. Развитие печатных изданий сделало их властителями умов — в самых передовых странах их были сотни. Так, в Великобритании их было около пятисот. При этом грамотность в странах первого эшелона становилась поголовной.

Небывалый всплеск испытала и рождаемость. Причин тому немало, среди них называют и улучшение медицины и санитарной обстановки в городах, и уменьшение числа разрушительных войн при всё более профессиональных армиях, и, несмотря на многочисленные трудности, постепенное улучшение жизни. Да и крестьянский менталитет был в людях всё ещё силен, и многодетные семьи были обыденностью при том, что дорастить детей до совершеннолетия в городе стало гораздо проще. Всего же считается, что число европейцев увеличилось за столетие более чем в два раза — если в начале века его оценивали в 186,6 миллионов человек, то к 1900 году оно составляло уже 398,8 миллионов. Рекордсменом роста населения стала Великобритания (за исключением Ирландии) — там оно увеличилось в 3,8 раз; в Германии — в 2,3 раза; в Австро-Венгрии — в 1,9 раз; в Италии — в 1,8 раз; во Франции — в 1,9.

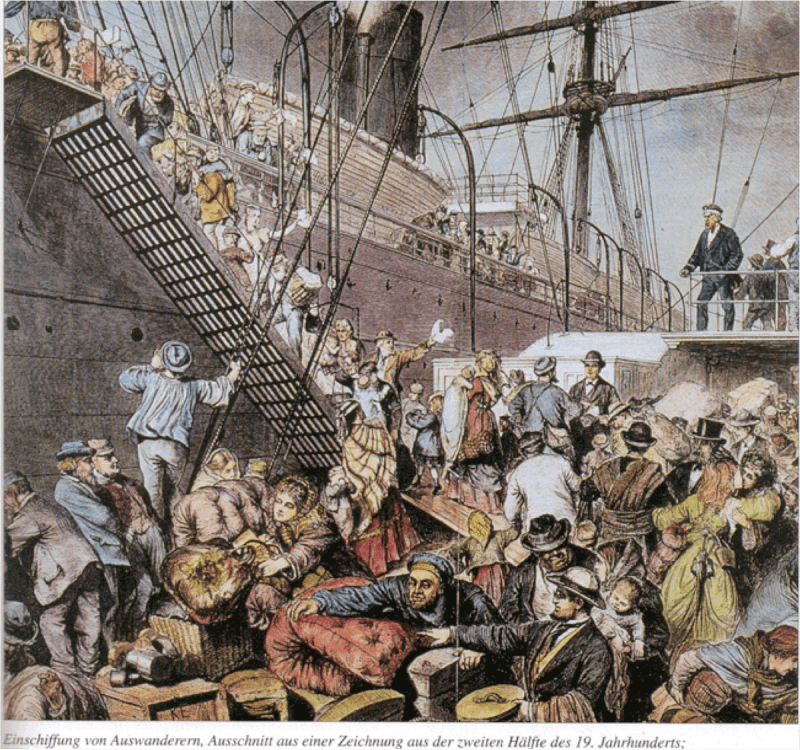

Рост населения, конечно, обусловила не только рождаемость, но и до немалой степени миграция, особенно во второй половине XIX века. Из менее развитых стран в Европу ехали работать, поскольку именно там можно было получить без ограничений образование и найти хорошую высокооплачиваемую работу. Однако избыток населения и сильную конкуренцию в крупных промышленных центрах породил со временем и обратную миграцию — в менее развитые районы стран, где достичь своих жизненных целей и устремлений можно было в более свободной обстановке. С появлением новых мощных государств с большими перспективами, таких, как Германия и Италия, миграционные потоки частично перенаправились туда,.

Буржуазия и средний класс

Как уже упоминалось, буржуазия с середины XIX века стала играть первую роль в развитых государствах, оттеснив вековую аристократию. Она была носителем нового мировоззрения, проповедовала свой уровень и образ жизни. Это были социально мобильные, хваткие люди, многие из них были выходцами из среднего класса, а некоторые — даже из среды рабочих. К среднему классу тогда относили небольшого размаха торговцев и банкиров, а также политиков, адвокатов и прочих представителей свободных профессий. Да и буржуазия как таковая была неоднородной — её разделяли на крупную и малую. Но именно в среднем классе сформировалась прослойка экономически независимых производителей, которые со временем вырастали в крупных, присоединяясь к буржуазному слою. Некоторые, впрочем, так и оставались на уровне ремесленничества. Крупная буржуазия, меж тем, превратилась в прослойку, которая как раз представляла собой типичного капиталиста — того, кто либо владеет капиталом и делает его основным источником дохода.

С той же поры у людей произошёл небывалый сдвиг в сознании. Интересы среднего класса, становящегося с годами всё более обширным, сфокусировались на идеях собственности. Чувство собственности вышло на первое место, а смыслом жизни человека стало в этих условиях стремление обладать материальными благами. Возник культ денег, и вообще весь мир стал измеряться денежными категориями, даже сам человек и его ценность стала измеряться с этих позиций. Последующие поколения, росшие в условиях уже целиком и полностью сложившегося капитализма, с детства настраивались, с одной стороны, на такие полезные качества, как самостоятельность и предприимчивость, образованность и уверенность в собственных силах; а с другой — на чрезмерный материализм, стремление искать всюду выгоду, скаредные устремления, гасящие любое духовное проявление в угоду золотому тельцу. Споры о правильности такого подхода, и о том, куда он приведёт человечество в конечном итоге, начались почти одновременно с промышленной революцией, стали бушевать во второй половине века, и живы до сих пор — даже риторика, в принципе, особо не поменялась.

США

Соединённые Штаты Америки долгое время не играли большой роли в международной экономики, будучи поглощёнными проблемами на собственной территории и на собственном континенте. Но уже с начала XIX века сюда эмигрируют из Европы многие предприимчивые люди, ставшие у истоков промышленности, банковского и газетного дела, да и многих других отраслей. Но деловую инициативу сдерживало противостояние двух социально-экономических систем, противостоящих друг другу. В северных штатах сложилась классическая капиталистическая система по европейскому образцу, в южных господствовала рабовладельческая система. К середине XIX века их противостояние достигло своего накала, ведь и та, и другая системы имели собственные виды на будущее стран в целом. Принципиальные разногласия имелись в вопросах пошлин — Северу был выгоден протекционизм в отношении своей промышленности, Югу же — беспошлинная торговля со всем миром; а также в самом факте рабского труда.

Как известно, ситуация окончательно разбалансировалась с приходом к власти Авраама Линкольна, и в начавшейся гражданской войне ярким образом проявилось экономическое превосходство Севера и его экономической модели. Поражение Юга ознаменовало собой отмену рабства как такового, хотя его последствия были заметны в стране ещё более века, усиливая социальную напряжённость.

Конец XIX века — это время становления уже тех США, которые мы знаем — страны огромных корпораций, миллионных городов, гигантской экономики с преобладанием наёмного труда. За последние два десятка лет того столетия Америка небывалым скачком увеличила своё производство. В Америке как нигде стали уделять внимание не только объёмам производства, но и его концентрации — количество металлургических заводов за упомянутый период увеличилось на 60, а число рабочих возросло в 3 раза, при росте капитализации в 5 раз. Сельское население при этом всё ещё составляло 60% населения страны к 1900 году, а экспорт сельхозпродукции — 60% экспорта всей Америки. Но уже тогда были заметны тенденции к поглощению фермерских хозяйств крупными трестами и холдингами сельскохозяйственной направленности.

Российская империя

Социально-экономическое развитие России долгие десятилетия в XIX веке стягивали сословная система и крепостное право. Без принудительной модернизации рвануть за всё далее уходящей Европой для империи было невозможно. Лишь при Александре II наконец были предприняты шаги для реформирования сложившейся ситуации. Отмена крепостного права и стремительное развитие капитализма в последние десятилетия XIX века изменили облик крестьянской страны.

Крестьянство на момент отмены крепостного права составляло более 90% населения. И далеко не все из них, привыкшие жить по вековой логике «земля наша, а мы барина», смогли вписаться в стремительно нарождающийся российский капитализм. Самые предприимчивые составили слой сельской буржуазии — предтечу того, что потом назовут кулачеством. А те, кто положительно не мог прокормиться на скудных нечернозёмных землях на отрезанных государством наделах, продавал всё, что имел, и тянулся в город. А там его уже, как и за полвека до того в Европе, ждали многочисленные фабрики и заводы. Так начал зарождаться пролетариат — ведь до исхода деревенского населения в город рынка рабочей силы, который является непременным условием рыночной экономики, в городах почти не имелось, и работников, соответственно, брать было неоткуда. В городах жили купцы, мещане и разночинцы, которые занимались преимущественно торговлей, административной работой, интеллектуальной деятельностью.

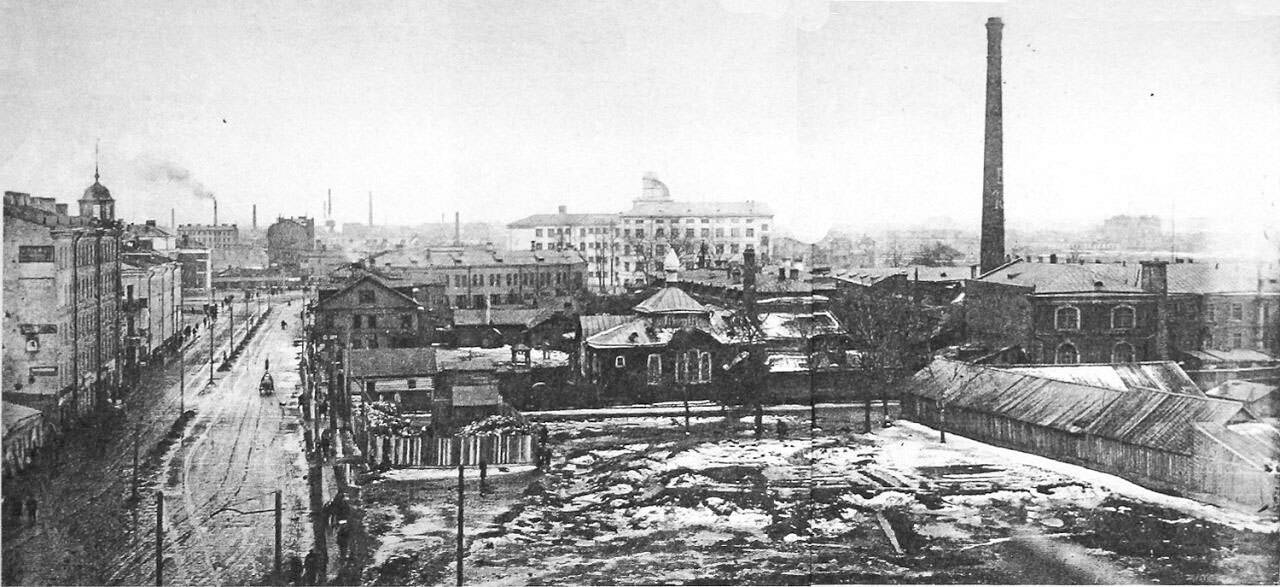

Соответственно, начал меняться и облик городов. Санкт-Петербург первый в Российской империи стал городом-миллионником, и в своих контрастах сравнялся с Лондоном и Парижем — бедные окраины, куда опасно заходить прилично одетому человеку даже днём, соседствовали с новомодными модерновыми районами, где газовые фонари уже заменили на электрические, а цены за ужин в ресторанах равнялись месяцу питания представителя низших слоёв.

В стране тоже появилось рабочее движение, однако, в силу боязни власти революционных потрясений, она отталкивала от себя даже самые здравые инициативы. В итоге, загнанное в подполье, рабочее движение радикализировалось и пополняло собой нарождающиеся революционные партии. Лишь в начале ХХ века власти, спохватившись, попытаются поставить его под контроль — как известно, кончилось это грозой 1905 года.

Последние десятилетия Российской империи — эпоха наивысшего экономического её могущества. Были построены почти с нуля целые отрасли, проложены огромные железные дороги, в стране действовала небывало устойчивая банковская и финансовая система, процветала торговля. Даже в условиях промышленного бума оставалось развитым сельское хозяйство. И всему этому экономическому монстру было уже тесно в рамках абсолютной монархии. Клубок социальных противоречий или не пытались развязать, или действовали даже не полумерами, а четвертьмерами — результат также всем известен…

Пройти тест по теме

Обложка: Фото. Рынок на Арбатской площади, 1909 год

Источник: kulturologia.ru

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России