Симеон Полоцкий - поэт, богослов и воспитатель царских детей

Симеон Полоцкий (12.12.1629–25.08.1680) – личность, парадоксальная в русской истории, до сих пор вызывающая горячие споры. Несомненна его роль в развитии просвещения во второй половине XVII века, когда страна накапливала силы из боярской Руси стать могущественной Российской империей. Как воспитатель детей царя Алексея Михайловича – Алексея, Софьи, Фёдора, оказавший опосредованное влияние и на юного Петра – Симеон Полоцкий волей-неволей повлиял на развитие русской истории: его порфирородные ученики были прилежны, а уроки учёного монаха – увлекательны. По словам выдающегося русского историка В.О. Ключевского, «Симеон – приятный учитель, облекавший науку в привлекательные формы». Вот на этой сфере его деятельности следует остановиться с особым вниманием. Поскольку и поэт, и богослов Симеон Полоцкий, несомненно, присутствует, «растворяется» в воспитателе царских детей. «В его виршах можно видеть стихотворный конспект его уроков. Здесь он касается и политических предметов, стараясь развить в своих царственных питомцах политическое сознание:

Како гражданство преблаго бывает,

Гражданствующим (правителям) знати подобает.

Он рисует своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец:

Тако начальник должен есть творити –

Бремя подданных крепостно носити,

Не презирати, ни за псы имети,

Паче любити, яко своя дети.

Историк С.М. Соловьёв прямо указывает на то, что педагогические новшества Симеона Полоцкого идейно подготовили реформы Петра I.

Сосредоточившись на этой теме, мы уйдём от соблазна объять необъятное: углубиться в бурные прения нашего героя, доходящие порой до брани, с никонианами, староверами, когда каждый из спорящих отстаивал свою богословскую мысль как истинную. Кстати сказать, в Москве Симеон и Аввакум оказались почти одновременно.

В.О. Ключевский, отведя не так уж много места Симеону Полоцкому в своём «Курсе русской истории», останавливает своё внимание на проповеди киевского монаха с церковной кафедры в Успенском соборе. Он возвещал, что «премудрость не имеет в России, где главу преклонить», что те, кто в Москве называют себя учителями, невежественны, никогда сами не были учениками, никогда ничему не учились: «Поистине это не учители, а мучители». Московские священники, хранители русского благочестия, задетые упрёками в невежестве, задавали себе и обществу острейший вопрос: так ли уж необходимы привозные школьные науки для охранения «вверенного русской церкви сокровища», вековых русских традиций? На этот вопрос нет ответа до сих пор...

Наконец, деликатно обойдём вниманием «скользкую тему»: вступление Симеона, по юности, в монашеский униатский орден базилиан – эта его тайна открылась через много лет после его кончины. Не претендуя на раскрытие тайн, противоречий в фигуре Симеона Полоцкого, сосредоточимся на влиянии его учения на будущих русских правителях – Фёдора, Софью, Петра. Волею судьбы его любимый ученик, наследник престола Алексей Алексеевич, слишком рано ушёл из жизни, не успев надеть царский венец.

Царедворец. Воспитатель царских детей.

Судьба была благосклонна к Симеону Полоцкому, в миру Самуилу Гавриловичу Петровскому–Ситняковичу. Недаром его имя, Самуил, означает «испрошенный у Бога».

Судьба сделала крутой поворот 5 июля 1656 года, когда в Полоцк въехал царь Алексей Михайлович, в сопровождении большой свиты. Торжественная встреча – колокольный перезвон, здравица «Многая лета», исполненная хором монахов– льстила самолюбию второго царя из династии Романовых. Ведь всю свою жизнь ему приходилось доказывать легитимность своего пребывания на троне – была ещё памятна смута, правящая династия ещё не укрепилась. Потому встреча в Полоцке порадовала молодого царя, приятной неожиданностью оказалось и театральное действо, сценарий и стихи к которому написал его ровесник, монах Симеон. Представление по своей композиции, эмоциональности и вдохновению исполнителей, 12-ти учеников Симеона, оказали на царя благостное впечатление.

Но в Москве будущий воспитатель царственных отроков окажется только в 1664 году. И мгновенно сделает блестящую карьеру царедворца. «Первостепенный деятель эпохи», как будут называть Симеона Полоцкого его последователи, обладал завидными качествами – осмотрительностью и осторожностью. Во многом именно они помогли недавнему дидаскалу из Полоцка обрести и сохранить духовную близость с царём-ровесником, оставаться его задушевным собеседником – и до конца своих дней занимать место учителя и воспитателя в царских палатах и в тереме царевен.

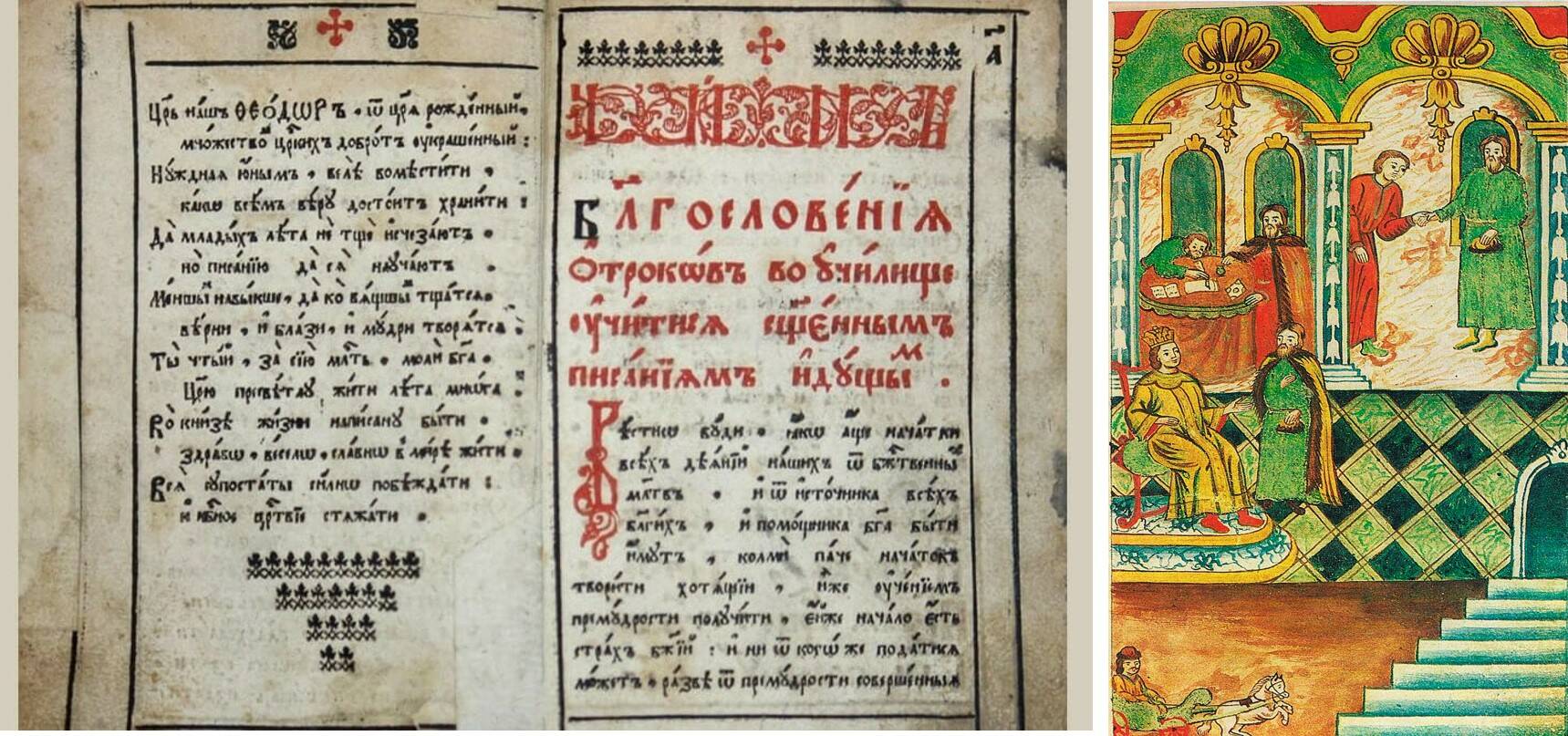

Высоко просвещённый, но безвестный и безродный монах воспользовался предоставленным ему судьбой случаем, воспользовался умело, с житейской мудростью, не предосудительной во все времена. Ведь не только творчество, но и сама жизнь Симеона Полоцкого, по сути, зависела от одного человека и читателя, царя Алексея Михайловича. О том, какую силу он приобрёл при дворе, завоевав сердца не только своего венценосного покровителя, но и царицы Марии Ильиничны, зримо говорит следующее событие. В начале 1665 года Мария Ильинична родила младенца, названного Симеоном. Не прошло и года с появления при дворе Симеона Полоцкого. Случаен ли выбор имени? Должно быть, вопрос излишен. На радостное событие родители получили стихотворное подношение «О подаренном сыне Государе царевиче и великом князе Симеоне Алексеевиче...». Стих вошёл в небольшую книжицу, изданную по такому радостному событию. В неё были также помещены вирши «Беседа со планеты» и «Апокриф к Преподобной». С той поры Симеона Полоцкого стали величать придворным стихотворцем.

Царь Алексей Михайлович выстраивал собственную систему взглядов, последовательно примеряя на себя и со временем отвергая и взгляды патриарха Никона, и взгляды протопопа Аввакума. Всю свою жизнь он искал в своём окружении тех, кто помогал бы ему увериться и утвердиться в правильности своего духовного пути. А Симеон Полоцкий был тонким психологом. Он умел улавливать смену настроений в Алексее Михайловиче, пролить бальзам на душу в минуты горести, укрепить разум в поисках правильного решения и никогда не проявлял инициативы, исподволь прощупывая мнение монарха в вопросах, в которых имел и свой интерес. А он сводился к одному: воспитанию достойной поросли и служению народному просвещению.

Алексей Михайлович давал Симеону Полоцкому разного рода поручения, так или иначе испытывая его на верность государственно-церковной идеологии. Но своими трудами, виршами духовный собеседник царя воочию доказывал, что, находясь на «идеологической службе» у царя и патриарха, он хлеб даром не ест.

А «хлеб» был нескудным. К просьбам игумена «обители Всемилостивейшего Спаса, что за иконным рядом» (иначе говоря, это Заиконоспасский монастырь на Никольской), которым Полоцкий стал по прибытию в Москву, царь был безотказен. Пять алтын в день – 15 копеек– деньги, по тем временам немалые, отпускала казна на пропитание игумена Симеона. В его услужении состояли три человека челяди, на которых он получал съестные припасы, скромный выезд, а сено для лошадей доставлялось из «лугов коломенских», то бишь царских. Настоятель монастыря Всемистиловейшего Спаса не был равнодушен к «телесным благам». Но осуждения за это Симеон Полоцкий вряд ли заслуживает. Редкий просвещённый человек того времени мог соперничать с ним в работоспособности, требующей больших физических затрат. Принимая царские милости, Симеон Полоцкий не забывал о главном:

Не шёлком и златом каждый красен буди,

но добродетелями: ублажат тя люди.

Копилку безбедной жизни пополняли частые подношения к церковным праздникам и иным торжествам, на которых неизменно звучали вирши Симеона Полоцкого:

Тако бы Христа верным должно подражать,

Добродушьем его на себе являти.

Отношения Симеона к власти однозначно, он предосудителен к тиранам: Ироду, Навухудоносору, Нерону, и облекает слова Святого Писания в поэтические строфы:

Всякая власть от Бога. Он бо благи даёт

властелины. А злыя за грех попущает.

Должно быть, своё сокровенное желание – видеть царя, который любит чад своих, подданных, подаёт им пример в бою, в труде и не стыдится делать всё своими руками, он выразил в стихотворении «Делати»:

...Царём не срамно быти,

Руками дело честно робити...

Вот такому человеку, во многом разделявшему его взгляды, царь Алексей Михайлович доверил воспитание своих многочисленных чад.

В привычное воспитание, которое казалось незыблемым, вторглись новое время и новые веяния.

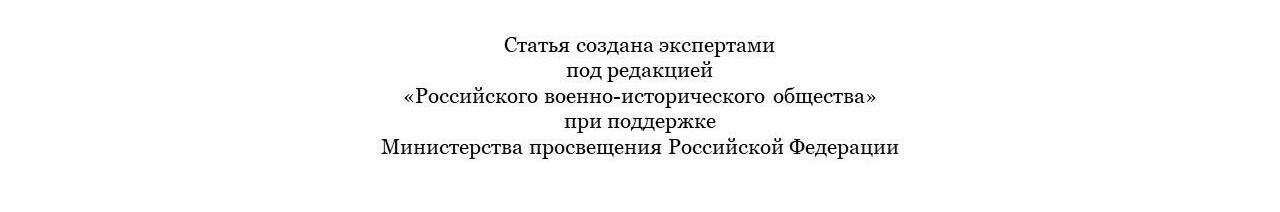

Традиционное обучение на Руси начиналось с чтения. Одолев грамоту, ученик переходил к толковой грамоте, в которой изречения Христа и толкования о вере располагались по алфавиту. Обучение проходило вслух и нараспев, как церковная служба. Заучивались Псалтырь и Апостол. Дальше обучали письму. Затем знакомились с нотной богословской книгой – Октоихом, после чего изучались песнопения Страстной седмицы. Как итог – учащийся должен был свободно петь по крюкам стихиры и каноны.

Симеон Полоцкий согласовал с Алексеем Михайловичем иную систему обучения для царских детей: «учение гармоничное» и познание «семи свободных художеств» – грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки, астрологии. Принципы обучения и воспитания, пригодные всем отрокам, в том числе, сегодняшним, воспитатель сформулировал с подкупающей чёткостью: добрый родительский пример и вред от чрезмерной родительской любви…

Царевич Алексей, в 1667 году представленный русскому народу как наследник царя Алексея Михайловича, был первым и, должно быть, любимым учеником Симеона Полоцкого. В нём учёный богослов мечтал воспитать идеального государя. Казалось бы, мечта осуществима. Мальчик удивлял своих близких прилежностью, отличной памятью и любознательностью. В 10 лет собрал собственную библиотеку, называя книги «потехами». В 12 лет он свободно писал и говорил по латыни, постигал философию, увлекался математикой, изучал немецкий язык, прекрасно владел польским. Один из иноземных визитёров, в те времена зачастивших в Россию, дал царственному юноше славную характеристику: «Отличаясь душевною и телесною красотою, Алексей Алексеевич был любим не только народом, но и за пределами России». Но смерть царевича, ещё не достигшего 16-ти лет, поставила точку в его трагически короткой жизни. Не было болезни, причина смерти не названа до сих пор. Ещё одна загадка в истории России.

Горечь утраты старшего сына потрясла царя Алексея Михайловича, однако не ослепила разум. Как только миновали дни скорби и траура, Симеон Полоцкий был назначен воспитателем царевича Фёдора и царевен Софьи и Марии. Такое решение произвело подлинный переворот в теремной жизни дочерей Алексея Михайловича. По сути, оно определило появление в истории России правительницы Софьи, которое было уже не за горами.

... Симеон Полоцкий обосновался в Москве, когда царевичу Фёдору шёл четвёртый год. Ему будет суждено увидеть коронацию Фёдора Алексеевича и оставаться его – если не наставником, то советником – в первые годы царствования.

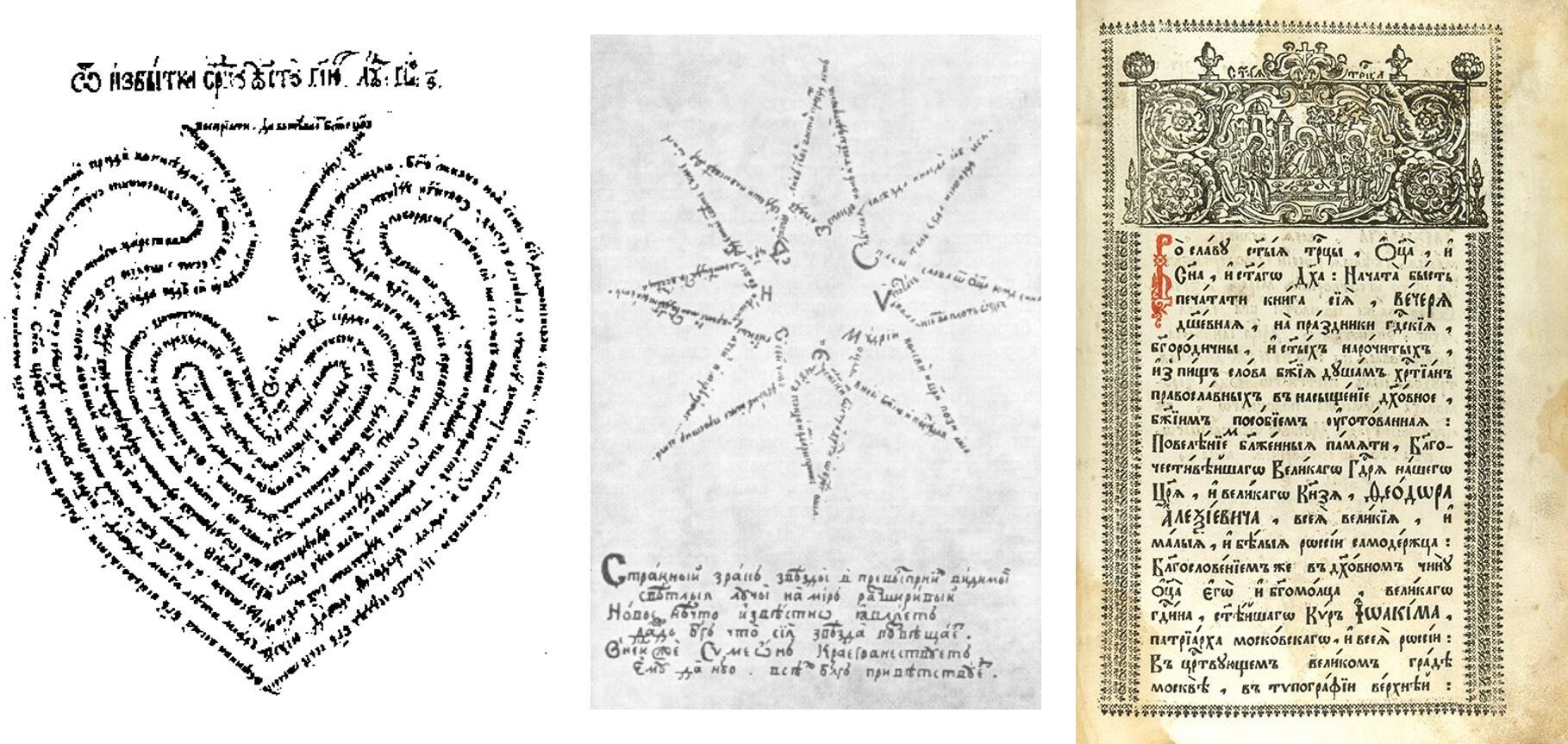

Наш современник, выдающийся русский историк А.Н. Боханов, недавно ушедший из жизни, писал: «Только третьему сыну Алексея Михайловича, Фёдору (Феодору, 1661–1682), родившемуся 30 мая 1661 года, выпала доля носить корону Русского Царства. Он вступил на Престол после смерти отца 29-30 января 1676 года и венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля 18 июня 1676 года. Несмотря на слабое здоровье, он сумел прекрасно подготовиться к Царскому служению и получил блестящее образование под руководством Симеона Полоцкого. Знал латинский и польский языки, сам писал музыку к церковным песнопениям и явился одним из основателей Славяно-греко-латинской академии».

Симеон Полоцкий начал давать уроки будущему третьему царю из династии Романовых в 1672 году. Царевич Фёдор обрёл навыки риторики и «пиитики», прикоснулся к философии, прочёл под руководством учителя произведения античных авторов. Фёдор Алексеевич всегда с уважением и любовью относился к Симеону Полоцкому. Став монархом, он позаботился о том, чтобы его учитель жил в роскоши и ни в чём не нуждался. Даже его покои в Заиконоспасском монастыре царь велел «обновить» с большой роскошью.

Стараниями Симеона Полоцкого, известного виршеписца, Фёдор Алексеевич обучился искусству рифмосложения. Он писал стихи, которые считались у современников «изрядными». Когда из печати вышло рифмованное переложение Псалтири работы Симеона Полоцкого, часть текста принадлежала перу его державного ученика. Царской рукой в стихотворную форму были облечены 132-й и 145-й псалмы.

Когда царь Фёдор Алексеевич приходил на богослужение, церковный хор непременно исполнял 145-й псалом:

Хвали, душе моя, Бога твари всея,

до конца си жизни восхвалю моея.

Песнь Богу моему имам воспевати,

Дондеже в существе даст ми пребывати...

Взойдя на трон в 1676 году, Фёдор Алексеевич заговорил о соблюдении «общего блага» как главной задаче правления.

Знаменательно и то, что, будучи крестным отцом своего сводного брата Петра, Фёдор Алексеевич преподнёс ему бесценный подарок – «Букварь языка словенска...», сочинение своего наставника, Симеона Полоцкого. По сути, – это учебное пособие для начинающих постигать азы грамотности и Православной веры. В книге – алфавит, упражнения для чтения, молитвы, священные тексты, она предлагает юному читателю животрепещущие вопросы и даёт ответы на них. Подарок привёл в восторг вдовствующую царицу Наталью Кирилловну, мать Петра. Учебник был издан красочно, каждая главка задавала юному читателю особый душевный настрой. Букварь стал вершиной педагогической деятельности Симеона Полоцкого, в нём он по крупицам собрал всё самое лучшее и ценное из своих книг и книжиц, основательно переработал многие произведения, сделав их доступными для детского восприятия. Пытливый ум семилетнего Петра многое впитал из премудростей Букваря. Собственно, фактическое влияние Симеона Полоцкого на будущего императора Петра I этим Букварём и исчерпывается. Ведь, когда Симеон Полоцкий умер, юному царевичу было только 8 лет. Но эти премудрости, усвоенные в раннем детстве со страниц Букваря, оставили несомненный след в том, какую политику избрал будущий царь реформатор в области культуры и просвещения. След, оставленный уроками Симеона Полоцкого, очевиден.

Уроки наставника освоила и царевна Софья. Вначале они помогли ей «выйти из терема», в котором традиционно горевали о своей участи царские дочери. Позже, после смерти брата и царя Фёдора Алексеевича, она захватила власть и в течение семи лет правила от имени малолетних братьев, Ивана и Фёдора. Как проросшие зёрна учения Симеона Полоцкого, как его отблеск можно воспринять тот факт, что Софье Алексеевне удалось завершить начатое братом создание Славяно-греко-латинской академии, в которой позже будет учиться М.В. Ломоносов...

Симеон Полоцкий– богослов.

Многоликую деятельность на этом поприще можно рассмотреть на двух примерах. Прежде всего на богословском труде «Венец веры», в котором Симеон Полоцкий постарался ясно и доходчиво обобщить «полную догматику и совокупность всего православно-христианского вероучения». Венец – символ достижения Царства Небесного и приготовления души в его вступление, знак победы человека над грехом, награда за земные труды. Симеон Полоцкий приводит здесь произведения светил философии и богословия, что позволило после кончины автора подвергнуть его труд жестокой критике, обвинив в заимствовании, по-современному – назвать плагиатором.

Творение состоит из 17 глав и включает 150 страниц рукописного текста. Открывают книгу главы о зарождении христианства, об истинной вере, о ереси, о чинах апостольских. Дальше идут пространные рассуждения о самом символе и всемогуществе Божием. «Венцом прекрасно сплетённым» Симеон Полоцкий полон желания просветить и исцелить душу своего читателя, направить её на благо веры Христовой. Когда автор рассказывает о страданиях и казни Спасителя, он отбрасывает сухой отстранённый «исторический» тон изложения и переходит на доверительную, образную речь собеседника и наставника...

Для «Вразумления» раскольников Симеон Полоцкий пишет сочинение «Жезл правления», изданное в 1667 году, во времена компании Тайного приказа по истреблению «церковных мятежников». Автор не скрывал обличительную цель своего труда: кто является «послушником» архиереев, «заблуждает в лес невежества, в темноте беззаконий и впадает в душепагубные разбойники» …

Симеон Полоцкий – поэт.

Будучи талантливым царедворцем, Симеон Полоцкий преуспел в панегирической поэзии, которую объединил в книге «Рифмологион», центральное место в которой заняли пять «книжиц», связанных со знаменательными событиями в царской семье: «Благоприветствование» Алексею Михайловичу по случаю рождения сына Симеона (1665), «Орёл Российский» (1667), «Френы, или плачи, всех санов и чинов православного Российского царства» о смерти царицы Марии Ильиничны» (1669), «Глас последний ко господу Богу царя Алексея Михайловича» (1676), «Гусль доброгласная» (1676). Последнюю из этих «книжиц» Симеон Полоцкий преподнёс своему ученику, Фёдору Алексеевичу, в день восшествия на престол:

Ничто бо таю славу расширяет яко печать,

И Россия славу разширяет не мечом токмо,

Но и скоротечным типом, через книги,

сущим многовечным.

Придворный поэт откликался на все события в жизни царского двора, воспевал могущество и славу Российского государства. Восхвалял «всея Великия и Малыя, и Белыя самодержцев Алексея Михайловича и Фёдора Михайловича за их труды по зашите государства от татар и «ляхов прегордых», от турецкого султана и крымского хана, за защиту государства от крамолы раскольников и народных мятежей. Он был первым поэтом, напрямую предложившим русскому царю литературную «службу»:

Здрав буди и многолетен царю! Я тебе сладкими

Не забуду нигде восхваляти виршами моими...

Самой популярной книгой Симеона Полоцкого стала «Псалтирь рифмованная», которую первый русский академик, М.В. Ломоносов, назвал среди книг, ставших для него «вратами учёности».

Полоцкий–стихотворец часто обращается к библейским сюжетам, наделяет свои вирши богатой информацией и зачастую «прячет» в отвлечённых сюжетах намёки на политические события или на историческое лицо.

С завидным постоянством обращается поэт к образам Давида, Соломона, Самсона, Навухудоносора и Авессалона., не уставая просвещать своих современников даже стихами. Так, Соломон для Симеона Полоцкого– символ мира и благоденствия благодаря своей легендарной мудрости. А в Давиде, сыне пастуха, ставшем царём-спасителем, пиит подчёркивает его отеческую заботу о подданных (вирши так и называются: «Любовь к подданным»). Автор явно обращается к своим царственным ученикам:

Оле любве царския! Сам зощет умрете,

аки отец ли мати за любые дети.

Но главная героиня «библейского цикла» творчества Симеона Полоцкого – Дева Мария. Она – символ чистоты и самоотверженности («Стихи на Рождество Христово», «Стихи на Воскресение Христово»

К библейским сюжетам и цитатам поэт обращался бережно, не допускал вольностей. Часто на полях его рукописей часто встречаются пометки с точным указанием на библейский первоисточник...

Заключение.

Беглый обзор просветительской, богословской, поэтической и педагогической деятельности Симеона Полоцкого, обусловленный размером работы, призван пробудить интерес к нему, попытаться разобраться в хитросплетениях его жизни, в его роли в истории предпетровской России. Рукописи его уже несколько столетий лежат неопубликованными, ждут своего часа в рукописном отделе Государственного исторического музея, почти на Красной площади. Не нам судить, сколько пользы, а сколько вреда принесло «латинское», западническое направление его учения. Время было такое – и не с появлением Симеона Полоцкого русское боярство стало поглядывать в сторону Запада.

К его захоронению в Заиконоспасском монастыре (под спудом, под левой колонной в центре храма) нет паломничества. Но все парадоксы его творческого наследия искупает искренность веры Симеона Полоцкого и свет от его исповедальных строк:

Солнце едино весь мир озаряет,

Бог превыспрь небо един обладает.

Обложка: Симеон Полоцкий, иеромонах, наставник царевича Федора Алексеевича. Литография 1818 года.

Пройти тест по теме

Источник: ru.wikipedia.org