Русские сани: история самого древнего транспорта

«Хороши, конечно, сани,

Только хитрые они:

Вниз, под горку, едут сами,

А на горку – их тяни!..»

Эти веселые строки написал ленинградский поэт-фронтовик Александр Шибаев. В советское время катание на санях было самым популярным развлечением в холодное время года. Забравшись на типовые алюминиевые санки с деревянным седлом, дети и взрослые лихо мчались вниз с ледяных горок.

От простых до роскошных…

Гордое звание главной зимней забавы катание на санях сохранило по сей день, однако мало кто задумывается о древней истории этого транспорта. Возраст самых ранних саней насчитывает не одну тысячу лет. Первые сани появились у народов Севера. При раскопках на территориях Финляндии, Новгородской земли и на Урале археологи обнаружили фрагменты полозьев. Устройство первых саней-волокуш ненамного отличалось от современного: пару жердей связывали между собой, передние концы привязывали к лошади, а задние сами волочились по земле. Слово «сани» совершенно точно имеет русское происхождение. Оно образовано от старого термина «сань» – то есть «змея». Трудно не согласиться с тем, что след от полозьев (производное от «полоз»), оставленный на снегу, и вправду напоминает нечто змеиное. В письменных источниках Древней Руси о санях начинают писать с XI века, иногда употребляя синоним – воз. В Радзивилловской летописи и миниатюрах к Житию Бориса и Глеба встречаются изображения саней разных видов. На Руси их было немало: маленькие «ручные» салазки, крытые возки, чунки и дровни для перевозки тяжестей…Объединяло все сани одно – отсутствие тормозов. Управляя небольшими санками, тормозили с помощью собственных ног. Если сани были запряжены, их останавливали специальной шлеей.

Вплоть до начала XVIII века (а в регионах с болотистой местностью значительно дольше) на санях разъезжали даже в теплое время года из-за плохих дорог. Поговорка о том, что готовить сани надо летом, обретает новый смысл, не правда ли? Проехать по селу или городу на санях считалось куда более престижным, чем сделать то же самое на колесном транспорте. Все торжественные выезды – будь то свадьба, крестины или даже венчание на царство – осуществлялись именно на санях. В старину этот транспорт походил на лодку с загнутыми краями или на длинный ящик, в котором при желании можно было прилечь. Вместимость саней при этом оставалась небольшой: один-два человека. Исключение составляли разве что царские поездки. Например, когда выезжал Алексей Михайлович, на запятках саней вставали двое бояр, а у государевых ног – два стольника. С XVI века сани пышно украшали резьбой и рисунками. Расцвет этой традиции пришелся на эпохи барокко и рококо. В европейских странах на санях вырезали дельфинов, тритонов, полумифических зверей. Создание новых видов саней никогда не стояло на месте. С начала XX века российские инженеры пытались модифицировать древний вид транспорта, снабдив его авиационным двигателем. В 1908 году Алексеем Кузиным были созданы «аэросани», а спустя 60 лет легендарный советский конструктор Андрей Туполев придумал сани-амфибию. Первые снегокаты, потеснившие сегодня традиционные салазки, появились в СССР в 1930-х годах. Теперь у саней есть тормоза, руль и даже моторчики разной мощности.

«Большая ручная и добрая птица»

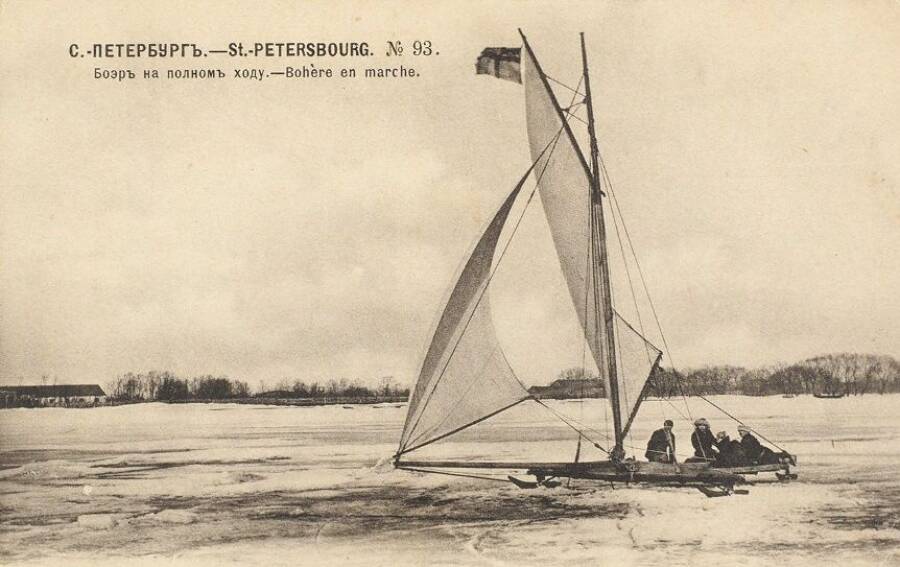

В XVII столетии для передвижения по замерзшим водоемам придумали парусные сани. Их назвали буерами. В толковом словаре Сергея Ожегова таким необычным саням дается следующее определение: «лодка или треугольная платформа на коньках, движущаяся по льду с помощью парусов». Обычную лодку на полозья впервые, вероятнее всего, поставили голландцы. Впрочем, похожими приспособлениями для рыбной ловли зимой пользовались и русские поморы. В России буера появились в годы правления Петра Великого. Интересную конструкцию государь увидел во время Великого посольства и твердо решил воссоздать такую же на родине. Английский капитан Джон Перри, приглашенный Петром I для строительства кораблей, каналов и доков, рассказывал в мемуарах: «Что касается до царя, то он так любит управлять парусами, что даже зимою, когда река Нева и взморье замерзали и нельзя уже более плавать по воде, он имеет нарочно устроенные лодки, искусным образом приспособленные для катания на льду. Когда дует ветер, он в лодке с развевающимися флагами и вымпелами управляет парусами и реет по льду точно так же, как во время плавания по воде». Для государевых забав на Неве каждый день расчищали дорогу. После катаний Петр I угощал приближенных пуншем и объяснял, что разъезжает по льду, чтобы «не забыть морскую экзерцицию».

Страсть к катаниям на парусных санях унаследовала от отца Елизавета Петровна. После ее смерти о буерах забыли более чем на полвека. Считается, что на Адмиралтейской верфи их вновь начали строить в 1819 году. Катания на буерах стали любимым зимним развлечением морских офицеров Гвардейского экипажа. В начале XX века устраивались уже целые буерные регаты, и веселое развлечение превратилось в отдельный вид спорта. «Так вот он какой, буер! Большая ручная и добрая птица! Буер со скоростью курьерского поезда мчится по заливу. Тихо позванивают над головой упругие паруса. Коньки режут лед, и за нами остаются три ровных, стремительных, быстрых черты. Кажется, что мы плавно и тихо несемся по воздуху», – писал в 1913 году один из авторов журнала «Рулевой». В годы Великой Отечественной войны буера использовались для перевозки продовольствия и эвакуации жителей из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни», а также были средством разведки. Всего было сформировано два буерных отряда по 100 человек в каждом. За сутки парусные сани при сильном попутном ветре могли сделать 4-6 рейсов, доставив три с половиной тысячи килограммов муки. В эвакуационных рейсах не был потоплен ни один буер: небольшие размеры и высокая скорость не позволяли врагу вести прицельный огонь. В мирное время в СССР неоднократно проводились чемпионаты по буерному спорту. Максимальная скорость, которую развивали парусные сани, достигала 264 километров в час – вот уж поистине «катание с ветерком»!