Реформатор Александр

Александр II – один из самых значительных глав русского государства в истории. Его эпоху часто напоминают Эпохой Великих реформ. Встречаются разные их оценки, однако в том, что реформы стали поворотным пунктом в отечественной истории, бесспорно. Если в Европе обычно масштабные реформы проводились снизу, то есть посредством революций, в данном случае они шли сверху, то есть от государства. Александр и его окружение понимало, что в России необходимость решения многих вопросов не просто назрело – перезрело. Каковы же были предпосылки реформаторской эпохи и пути решения многочисленных проблем, как их тогда понимали?

Общие тенденции

Прежде всего необходимо понимать, что по состоянию на XIX век масштабные изменения в России могли пойти только двумя путями – либо волей монарха, либо всё сметающей пугачёвщиной. Таковы уж были особенности государственного и социального устройства страны. Каким бы ни был кондовым государственный бюрократический механизм, как бы ни были настроены против реформ привилегированные слои общества, молодому императору Александру Николаевичу, вступившему на престол в феврале 1855 года, предстояло вести конструктивные преобразования – того требовала эпоха.

Может возникнуть обманчивое впечатление, что Александр Николаевич был либерально настроенным человеком. Вместе с тем, это вовсе не так – он воспитывался в прогрессивном духе, но вместе с тем унаследовал твёрдость монархических убеждений. И, вступив на престол, поначалу менять что-либо он не торопился. Лишь спустя год он начал делать шаги в сторону модернизации России.

Крестьянская реформа

Крестьянский вопрос требовал срочного решения. К тому времени крепостные крестьяне составляли более трети населения страны. И дело было уже не просто в устаревшей форме хозяйствования, почти рабовладельческим порядкам и крайней нищете крепостного сословия. Подобная ситуация в условиях всё более развивающейся русской экономики являлась тормозом. Во-первых, растущей промышленности требовались рабочие руки, а брать их было неоткуда – ещё с петровских времён большинство промышленников были дворянами-крепостниками, которые могли привлекать к работам своих крестьян. Новое время требовало свободного рынка рабочей силы. Во-вторых, производимую продукцию огромный процент населения просто не мог покупать, что мертвило внутренний рынок страны. Ну и в-третьих, вопрос уже вырос за пределы просто аграрного, ещё при жизни Николая I предрекалась возможность крестьянской революции, и разговоры об этом продолжились при новом императоре. Всё это вызывало обеспокоенность наверху.

Александр II не был пионером в попытках решить пресловутый крестьянский вопрос. Ещё Екатерина II размышляла об этом, а при его отце, совсем не склонном к либерализму Николае I, существовало более десятка секретных комитетов, пытавшихся выработать какое-то решение. Ещё за двадцать лет до крестьянской реформы император Николай говорил, что крепостное право «есть зло весьма очевидное и ощутимое для всех, но отказываться от него преждевременно». Александр II же повёл дело более настойчиво. Стартом его самого знаменитого преобразования принято считать речь перед петербургским дворянством 30 марта 1856 года, из которых наиболее известны строки: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать того времени, когда оно собой начнёт отменяться снизу».

Просто так освободить крестьян и раздать им землю, обездолив помещиков, как того требовали либерально настроенные круги, император не мог. Итогом стали долгие поиски компромиссного варианта, который бы устроил и государство, и помещиков, и крестьян – в целом это был самый оптимальный, бескровный путь. В условиях, когда император смог заставить дворянство, бывшее в большинстве своём естественным противником крестьянской реформы, поскольку она подрывала основу их материального достатка, пойти на проведение реформы, предложения радикалов скорее вредили, играли на руку самым жёстким оппонентам реформы.

В итоге, как мы знаем, компромиссный вариант, который устроил бы все стороны, выработать всё-таки не удалось. Крестьянам предоставили личную свободу без выкупа, а вот с землёй всё оказалось много сложнее – её экс-крепостные должны были выкупать у помещиков. Разумеется, вековечно безденежное крестьянство не могло себе это позволить. 80% за них вносила казна, но это был долг, который мужики потом вынуждены были десятилетиями выплачивать. Лишь в начале ХХ века, уже при П. А. Столыпине, остатки выкупных платежей были списаны. Главная же, как думается, беда творцов реформы была в том, что верхи просто не понимали крестьянского менталитета – личную свободу люди, веками жившие при крепостничестве, ценили очень мало, зато в ходу была присказка по отношению к помещику: «Мы ваши, а земля наша». Отсюда и крестьянские выступления – какая воля без земли? Многие возмутители, подбивавшие мужиков на восстания, пытались убедить их, что царь на самом деле освободил их вместе с землёй, оставив помещику только пахотную землю на его семью такой, как им, а дворяне, дескать, подлинный манифест перехватили. И эта примитивная ложь действительно работала – вспомнить хотя бы Кандиевское восстание всё того же 1861 года.

При всей непоследовательности в своей разработке и проведении, конечно, крестьянская реформа действительно величайшее событие, открывшее новые экономические перспективы, избавившее Россию от тормоза её развития. Просто первый постреформационный период оказался очень стрессовым для крестьянства и, кстати, для помещиков тоже. Не случайно главный поэт эпохи Николай Некрасов писал тогда: «Порвалась цепь великая, порвалась, расскочилася, одним концом по барину, другим по мужику».

Военная реформа

С петровских времён русская армия считалась одной из лучших в Европе. Одержанные ей за полтора века победы поистине грандиозны, и до сих пор являются нашей гордостью. Чего стоила одна только победа над Наполеоном и его империей, многие из свидетелей которой были ещё живы на момент рассматриваемых событий. При Николае I русская армия достигала полутора миллионов человек и имела хорошую выучку. Как же в таком случае могло произойти, что Россия не смогла выиграть Крымскую войну?

Главной причиной называется техническое отставание русской армии, которое ярко вскрыла Крымская кампания. Государство просто не могло в условиях такой огромной армии и при традиционной неповоротливости бюрократической машины внедрять технические новинки. В итоге и возникла ситуация, когда нашему деревянному флоту пришлось противостоять армаде стальных пароходов, а русским гладкоствольным ружьям – английским и французским нарезным. Лишь героическое сопротивление Севастополя уберегло Россию от куда больших территориальных и репутационных потерь, чем были в результате кампании.

Однако не только сугубо военные неудачи толкали государя на проведение военной реформы. Огромная армия прежде всего состояла из рекрутов, в которые забирали, по сути, на всю жизнь – учитывая срок службы в 25 лет и постоянные войны, которые вела страна, доживали до конца службы немногие. Всё это тяжким бременем ложилось на крестьянство.

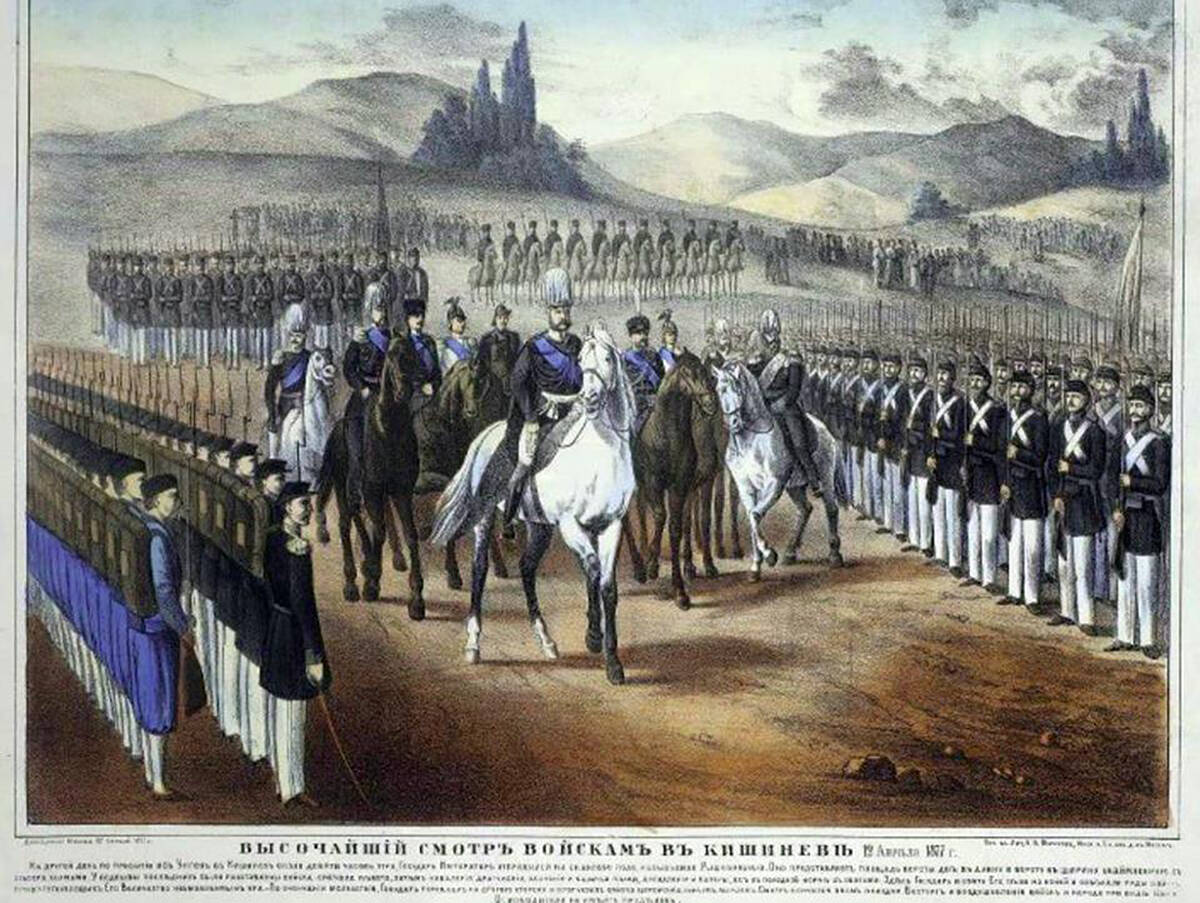

Проведение военной реформы связано с именем графа Д. А. Милютина. Была проведена замена униформы, принята на вооружение знаменитая винтовка Берданка («берданка»), модернизированы артиллерия, кавалерия, инженерные части и флот. Наконец, впервые за долгие годы было предпринято сокращение армии, переведя ряд не нужных уже частей в резерв, а военнослужащих уволив в запас. Взамен рекрутского набора вводился призыв, причём в армию брали по её потребностям, методом жеребьёвки среди призывников. Не подлежали призыву священнослужители, лица с физическими недостатками, единственные сыновья и кормильцы, а также те юноши, братья которых уже призывались. Наконец, для улучшения управления были созданы военные округа, система которых, хоть и с изменениями, сохранилась до сих пор.

Военная реформа Александра позволила преодолеть техническое отставание России и сделать русскую армию современной, способной решить поставленные задачи в условиях военных действий. Хотя, конечно, справедливости ради нужно отметить, что были глубинные недостатки, которые решить так и не удалось, ставшие во многом причинами неудач русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Но в целом это одна из самых успешных и вызывающих меньше всего нареканий реформ эпохи Александра II.

Земская и городская реформы

Большую проблему в Российской империи представляли собой руководящие кадры на местах. Назначенные из столицы чиновники мало что понимали в местной обстановке, зачастую и не стремились вникать в проблемы жителей, а последние от принятия каких-либо решений были отстранены. Таким образом, повседневная хозяйственная жизнедеятельность, образование и здравоохранение были доведены до печального состояния.

Эпоха реформ возбудила всю русскую общественность. Поэтому, учреждая органы местного самоуправления, правительство преследовало отчасти ещё и две выгодных для себя цели – направить кипучую жажду деятельности либерально настроенных кругов и одновременно до известной степени компенсировать потерю прежней власти дворянству, недовольному отменой крепостного права.

Положение о губернских и уездных земских учреждениях вступило в силу с 1 января 1864 года. Конечно, до всеобщего избирательного права в России было ещё очень далеко, оно затрагивало пока исключительно мужское население, причём персонально голосовать могли только люди, проходящие по определённому имущественному цензу. Крестьянство же, самый многочисленный слой населения, правом прямого участия в выборах не наделялось – сначала сельские сходы должны были избрать представителей на сход волостной. В свою очередь, на волостном сходе избирались выборщики, которые должны были выставить представителей в уездные земства. А уже потом на уездных земских собраниях избирались крестьянские представители в губернские земства.

Переполненные либералами земства не вызывали доверия у верховной власти, и поэтому та их ограничивала в правах. Они были лишены возможности играть какую-нибудь политическую роль в государстве, и спектр их внимания поэтому был сосредоточен на местных делах – ремонте дорог, страховании, постройке и содержании больниц, школ, сиротских приютов, содержании сберегательных касс, обустройстве санитарной части, помощи местной торговле и промышленности, обустройстве складов и амбаров. Средства земств пополнялись за счёт специального налога на недвижимое имущество.

Отношение к земствам в целом двоякое. С одной стороны, они не стали представителями всех слоёв населения, преимущество в них всё равно сохранялось за дворянами. Кроме того, в земствах не имелось стройной системы, которая охватывала бы всё государство. Но было положено начало полноценному местному самоуправлению в России, был облегчен круг вопросов, которые вынуждена была решать центральная власть, внимание которой никогда не доходило до нужд глубинки. И именно земства до начала ХХ века более всех сделали для благоустройства российской провинции. Вокруг них объединилась здоровая часть либеральной интеллигенции, стремившаяся улучшить положение простых людей.

Спустя шесть лет после земской, в 1870 году, была проведена городская реформа, создавшая городские думы и городские управы. Она дала большой толчок развитию промышленности и торговли в городах, укрепила работу самоуправления по улучшению городской жизни. Но и здесь имелся имущественный ценз, ставивший крупных налогоплательщиков в привилегированное положение по отношению к другим. Кроме того, на города в результате реформы были возложены обязанности по частичному финансированию работы органов власти, полиции, пожарной охраны и других структур, что сужало возможность решения городских проблем.

Судебная реформа

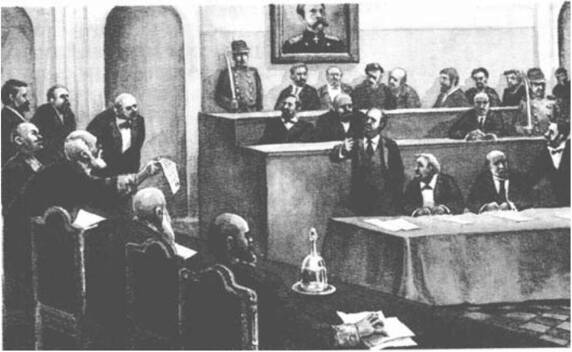

Эту реформу эпохи Александра II называют часто самой законченной и самой последовательной. Судебное законодательство России было очень слаборазвитым, работало на законодательных актах времён Екатерины II и Петра I, а иногда и вовсе на принятом ещё при Алексее Михайловиче Соборном уложении 1649 года. Судебная система в России совершенно была оторвана от реальной жизни, вследствие чего её авторитет в обществе был очень низким. Судебная волокита и бюрократизм, взяточничество, низкая юридическая грамотность судей и, как следствие, многочисленные судебные ошибки, наконец, применение во время следствия пыток и шантажа были повседневным явлением. Правоведы тех лет говорили, что ни один из органов государственного аппарата не находился в таком скверном состоянии, как суд.

Дореформенный суд и вообще правоприменение строились на сословном принципе. Имелся ряд специальных судов — духовных, военных, коммерческих, межевых и так далее. В провинции функции суда исполняли полиция, губернские органы власти и прочие административные учреждения. О презумпции невиновости не приходилось и говорить, обычным делом было вынесение обвинительного приговора при недостаточном количестве доказательств.

Ещё в своём Манифесте о вступлении на престол Александр II задекларировал необходимость построения правового государства: «Правда и мелость да царствуют в судах». Многие деятели той эпохи как никто доселе понимали важность создания эффективного механизма защиты личности и собственности. И с первых лет правления нового императора II отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии подало в Государственный совет 14 проектов об изменении судебной структуры и судоустройства в стране. Когда было отменено крепостное право, темпы судебной реформы ещё более увеличились. В общей сложности её материалы составляют 74 тома. В 1862 году основные положения реформы были официально утверждены императором и опубликованы.

Россия стремительно обрела судебную систему мирового уровня. Впервые в своей истории она отошла от вековых сословных принципов, построив суды в соответствии с организационно-процессуальными формами буржуазных государств. Судебная власть была отделена от законодательной и исполнительной, укоренился принцип независимости и несменяемости судей, а основными принципами судопроизводства стали гласность, состязательность и устность судопроизводства, а также презумпция невозможности и равенство всех перед законом вне зависимости от происхождения, принадлежности к сословию, чина или должности. В окружных судах был создан суд присяжных (правда, пока не во всех областях). На смену сословным судам учредили местные и общие суды, а малозначительные уголовные и гражданские дела отныне надлежало разбирать мировому суду. При этом мировых судей не назначало государство, а выбирали уездные земские собрания. Был отлажена система апелляций в вышестоящие судебные инстанции. Верховным касационным органом стал Сенат, делившийся соответственно на два департамента по правовым отраслям — на гражданско-кассационный и уголовно-кассационный. Впрочем, ещё долгое время он пересматривал дела только в тех случаях, когда нарушались правила судопроизводства, неправильно применялся закон или же открывались новые обстоятельства, которые выявляли невиновность осуждённых. В России появилась превосходная адвокатура, речи самых известных адвокатов печатались в газетах и даже выпускались отдельными изданиями и сборниками.

Таким образом, судебная реформа стала одной из самых значительных в царствование Алесандра II, заложившая основу правового государства и новой судебной системы, наработками которой пользовались и в последующие эпохи истории нашего государства.

Цензурная реформа

Александровская эпоха сломила привычный большинству порядок жизни. Соответственно, изменилось и коллективное поведение общественных слоёв. Важным стало общественное мнение, которое в те годы стали определять периодическая печать — газеты и журналы. Соответственно, понадобилось реформировать и законодательство в отношении них. Разве что ещё крестьянская реформа встречала такое сопротивление консервативной части общества. О полноценной свободе печати речи тогда ещё не шло, но даже в некоторы послаблениях консерваторы видели распространения вредных идей, нигилизма.

В конечном итоге разделение прессы на официальную, легальную, и на нелегальную, запрещённую, сохранилось. Тем не менее, учредить собственное периодическое издание и пустить его на рынок в качестве органа общественного мнения в александровскую эпоху стало гораздо проще, нежели раньш. Была отменена предварительная цензура для небольших материалов, а также ряда периодических изданий по особому списку в целом. За так называемые «вредные направления» (с юридическим определением которых авторам закона пришлось изрядно помучиться) полагались административные взыскания, от предупреждений до приостановки издания на несколько месяцев, в особых случаях по распоряжению Комитета министров иногда уничтожался тираж тех или иных книг и номеров журналов. К этим вредным направлениям могли относиться, например, новости о неурожае и голоде в различных губерниях, о скандалах, связанных с офицерами или государственными служащими, о злоупотреблениях в банковской сфере и так далее. Судебное преследование по «простукам печати» вообще практически прекратилось, если не считать откровенной клеветы, которая во все времена каралась как преступление. Впоследствии закон о цензуре неоднократно перерабатывался практически каждым новым министром внутренних дел. В дальнейшем вплоть до самого конца правления Александра II имели место колебания в государственном подходе к цензуре, но в целом подход к ней был гораздо менее жёстким, чем при Николае I, и, кстати, при Александре III тоже…

Пройти тест по теме

Источник обложки: Узнайвсё!

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России