Потери 1-й Русской армии в Первой мировой войне

Федеральный портал История.РФ публикует именные списки потерь нижних чинов 1-й Русской армии в Первой мировой войне.

Именной список потерь нижних чинов 97-го пехотного Лифляндского полка (16196-1-217)

Именной список потерь нижних чинов 98-го пехотного Юрьевского полка (16196-1-218): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 99-го пехотного Ивангородского полка (16196-1-220)

Именной список потерь нижних чинов 100-го пехотного Островского полка (16196-1-222)

Именной список потерь нижних чинов 105-го пехотного Оренбургского полка (16196-1-231): Часть 1 Часть 2 Часть 3

Именной список потерь нижних чинов 106-го пехотного Уфимского полка (16196-1-232): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 107-го пехотного Троицкого полка (16196-1-234): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 108-го пехотного Саратовского полка (16196-1-235): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 109-го пехотного Волжского полка (16196-1-237): Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

Именной список потерь нижних чинов 110-го пехотного Камского полка (16196-1-239): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 111-го пехотного Донского полка (16196-1-240): Часть 1 Часть 2

Именной список потерь нижних чинов 157-го пехотного Имеретинского полка (16196-1-309)

Именной список потерь нижних чинов 158-го пехотного Кутаисского полка (16196-1-311)

Именной список потерь нижних чинов 159-го пехотного Гурийского полка (16196-1-313)

Именной список потерь нижних чинов 160-го пехотного Абхазского полка (16196-1-315)

Именной список потерь нижних чинов 25-й артиллерийской бригады (16196-1-1077)

Именной список потерь нижних чинов 27-й артиллерийской бригады (16196-1-1078)

Именной список потерь нижних чинов 28-й артиллерийской бригады (16196-1-1079)

Именной список потерь нижних чинов 29-й артиллерийской бригады (16196-1-1080)

Именной список потерь нижних чинов 40-й артиллерийской бригады (16196-1-1091)

Именной список потерь нижних чинов 1-го, 2-го, 3-го и 5-го саперных батальонов (16196-1-1165)

Именной список потерь нижних чинов 20-го саперного батальона (16196-1-1169)

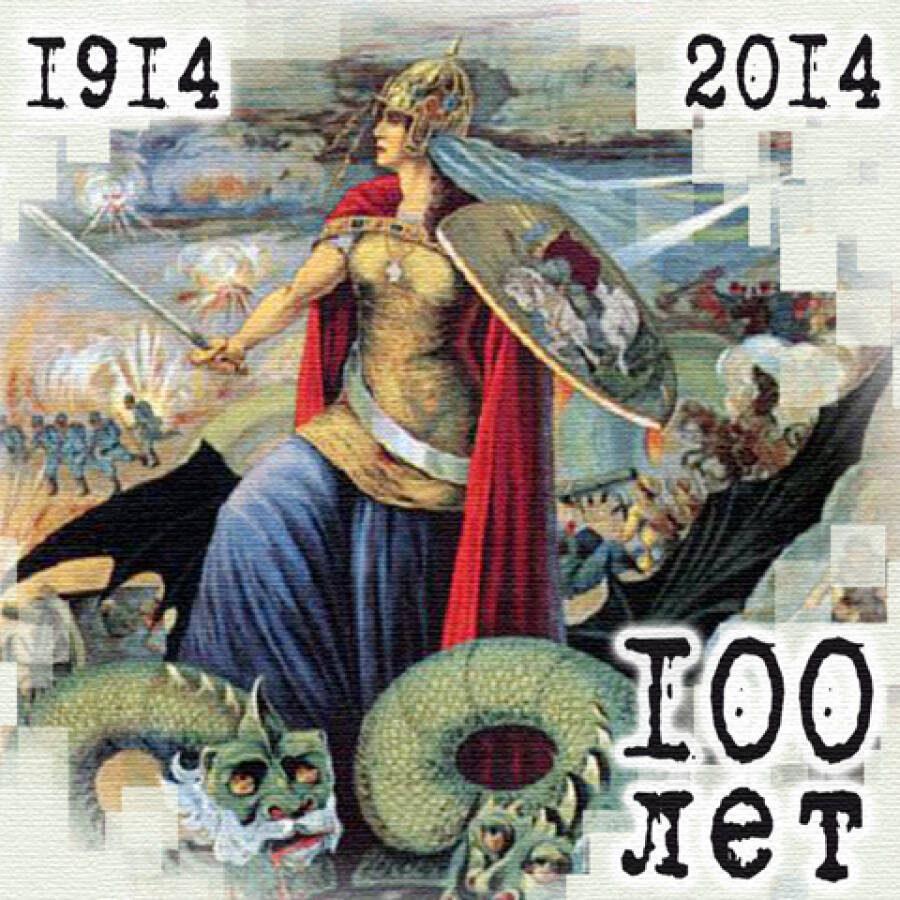

Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва за Кавказ. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России