«Поэтому на могилу кладут яйца и водку». Что такое Антипасха и Красная горка, и что у них общего?

Эксперты в интервью порталу «История.РФ» – о том, что такое Антипасха и почему Фому прозвали неверующим.

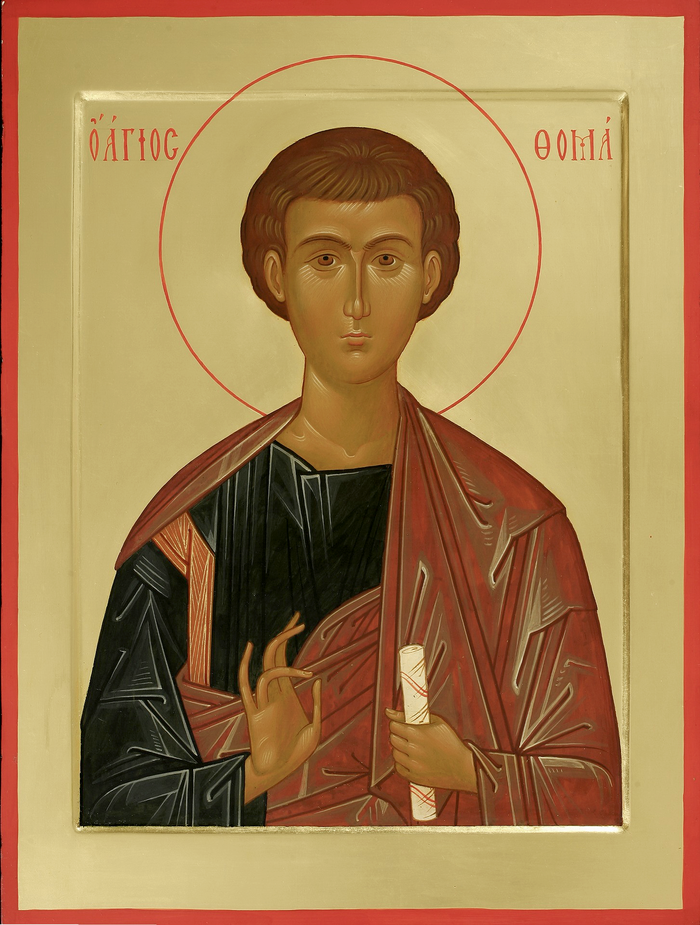

Антипасха, Фомино воскресенье, Красная горка – всё это, по сути, названия одного и того же праздника, который в 2018 году пришелся на 15 апреля. На вопрос, когда отмечается Антипасха, ответ простой: на следующей неделе после собственно Пасхи. Она представляет собой повторное обращение к этому важному для всех христиан празднику. При этом полное официальное название этого дня звучит в русском языке так: «Воскресение подобное Пасхе, или осязание святого, славного апостола Фомы».

В этот последний день Светлой седмицы верующие вспоминают о чуде уверения апостола Фомы, история которого породила известное в народе выражение «Фома неверующий». Дело в том, что, когда Христос после своего чудесного Воскресения явился к ученикам, апостола Фомы среди них не было. Смерть Спасителя потрясла Фому: он верил, что потеря его невосполнима, и погрузился в глубокую скорбь. И когда другие ученики пришли к нему с радостной вестью о Воскресении Иисуса, он не поверил им и лишь ответил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

Тогда, на восьмой день после Воскресения, Христос явился Фоме и в качестве доказательства показал ему свои раны. Тогда горячая вера и радость вновь охватили апостола, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Важно отметить, что это первое и единственное в Библии упоминание Христа именно как Бога. Таким образом, своими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.

В народе первое воскресенье после Пасхи называют Красной горкой. Восточные славяне в этот день праздновали начало весны: водили хороводы, жгли костры, устраивали ярмарки невест. Кстати, именно в этот день на Руси было принято справлять свадьбы и устраивать сватовства.

О том, как в одном празднике переплелись христианская и языческая традиции и заслуженно ли Фому называют неверующим, сайту «История.РФ» рассказал известный богослов, религиовед, преподаватель Московской духовной академии, диакон Юрий (Георгий) Максимов.

«В Церкви Фому никто не называет неверующим»

– Отец Георгий, а почему все-таки такое название – «Антипасха»? Звучит как-то недобро…

– «Антипасха» – это греческое слово, и «анти» действительно означает «против». Но это не обязательно значит, что кто-то против кого-то в идейном смысле, что кто-то с кем-то враждует и так далее. «Против» здесь, скорее, в ином смысле – «напротив». Допустим, стоит дом, и напротив него – другой: по-гречески это тоже «анти», то есть употребляется то же самое слово. Так и здесь: Антипасхой этот праздник называется именно потому, что это воскресенье, следующее за Пасхой. Таким образом, оно находится напротив Пасхи.

– А почему этот день связан именно с апостолом Фомой? Значит ли это, что его вера в Воскресение Христа – действительно очень значимое событие для христианских верующих, которое можно приравнять к самой Пасхе?

– В принципе, после Воскресения Господа и до Пятидесятницы произошло много ярких событий. Но это действительно наиболее яркое событие, которое не только показывает явное исповедание того, что Христос есть Господь Бог. Ведь, обращаясь к апостолу Фоме, Господь говорит про всех нас – всех христиан последующих веков. Он говорит Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны же те, кто уверовал, не видевши». В этот момент Господь упоминает всех нас, которые уверовали в него, не видев того, что видел апостол Фома. На мой взгляд, это тоже одна из отличительных особенностей этого фрагмента Писания.

– Но заслуженно ли Фому прозвали неверующим? Я читала, что, хоть он и усомнился в Воскресении Христа, он был одним из самых преданных его учеников. Да и к тому же в момент, когда Иисус явился к апостолам после своего Воскресения, Фомы не было в доме…

– «Неверующий» в данном случае – это не церковное, а просто народное определение. В Церкви его никто не называет неверующим. Но сам Господь в Писании говорит: «Подойди, видь и не будь неверующим, но верующим». Отсюда и взялось это сочетание – «Фома неверующий».

– Один богослов высказал версию о том, что в Евангелии эпизод с Фомой не обошли вниманием в том числе для того, чтобы показать, что даже апостолы, которые были рядом с Христом, видели все Его чудеса, – даже они были простыми людьми, они тоже могли сомневаться... Это как бы напоминание о том, что все мы – люди и подвержены слабостям. Согласны ли вы с таким видением?

– Думаю, что нет никакой нужды в том, чтобы показать человеческую сторону апостолов, потому что они там и так показаны со всех человеческих сторон: и Христа оставили, и убежали, потому что испугались, и так далее. В данном случае то, что конкретно апостол Фома испытывал недоверие, связано с тем, что речь шла о действительно исключительном, выдающемся событии – воскресении из мертвых.

«Специальные яйца для усопших»

Фольклорную сторону праздника и традиции, связанные с Красной горкой, для нас открыл преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Гайдуков. Как оказалось, Красной горкой некоторые славяне называли не воскресенье после Пасхи, а вторник Радоницкой недели, а порой и всю неделю целиком. Радоница – время так называемых «радостных весенних поминок». Подробнее о том, как встреча весны связана с поминовением усопших и где проходит грань между церковной и народной традициями, Никита Евгеньевич рассказал просто и ясно:

– Я считаю, что оба эти названия – и «Радоница», и «Красная горка» – связаны с поминовением усопших, которое проводится во вторник второй недели (по Пасхе – прим. ред.). Соответственно, по Евангелию эта неделя называется Фоминой, а официально, по церковным календарям, она называется Антипасхой – по крайней мере, так ее называют греки. Самым главным (для восточных славян – прим. ред.) на этой неделе было поминовение во вторник усопших, которое изначально называлось Радоницей и Красной горкой, а потом это уже распространилось на всю Фомину неделю.

– Выходит, что это не языческая традиция?

– Нет, это никак прямо не связано с языческой обрядностью. Красная горка –это не какой-то языческий праздник, который был ассимилирован. Связано это с тем, что ни на последней неделе Великого поста (Страстной неделе), ни на Пасху поминовение усопших в принципе не совершается. И все сороковины, все отпевания проводятся по особым чинам. А во вторник Фоминой недели впервые совершается лития (заупокойная служба, более короткая, чем панихида – прим. ред.), и никакого уставного поминовения, никакой вселенской панихиды там не положено. Поэтому это как бы такая церковная традиция – совершать в этот день большое поминовение усопших. На Руси это поминовение изначально было связано с церковным поминовением, потом люди шли на кладбище, и там уже происходили эти обряды, связанные с трапезой, в которой как бы принимали участие и усопшие. Именно поэтому у нас на могилу принято класть яйца и водку: подразумевается, что мы едим, и умерший тоже ест вместе с нами.

– Насколько я понимаю, «красная» здесь означает «красивая» – так же, как славяне называли весну или миловидных девушек. Но почему горка?

– Горка здесь не в том смысле, что это рельеф, это означает «множество»: много красоты. Знаете, ведь горкой до сих пор называют ситуацию, когда много вещей. Вот отсюда и название. Оно упоминается с XIV века, и ясной этимологии у него нет.

– А как с этим связаны свадебные гуляния? Почему на Красную горку было принято жениться?

– Гуляния и свадьбы тоже не совершались во время поста и на Светлой седмице, и вторник второй недели после Пасхи был первым днем, когда можно совершать свадьбы. То есть это связано с древней традицией не совершать свадьбы в праздники и на Светлой седмице. Это остатки самого древнего поста, который когда-то был в Церкви, – праздничного поста, который подразумевал и воздержание в праздники.

– А какие еще обычаи были приняты на Красную горку?

– Различные фольклорные весенние традиции: закликание весны, катание яиц. Причем на Красную горку использовали другие, специальные яйца – для усопших. Это было связано именно с традицией поминовения умерших. А закличка весны – это такой древний обряд, когда призывают прийти весну. Я не думаю, что это остатки каких-то древних славянских литургий; скорее, просто календарные даты. У нас еще есть весенний Юрьев день (Егорий Вешний), который приходится на 23 апреля (6 мая по новому стилю). С ним тоже была связана определенная обрядовость. Общая схема такова: были церковные праздники и традиции, не прописанные в церковном уставе, которые были осмыслены народом в определенных терминах, с определенным пониманием. Возможно, что эти заклички тоже когда-то были какими-то призывами к усопшим или от усопших, но это не какая-то исконная древнеславянская традиция. Понимаете, в чем дело: ведь у нас этот церковный календарь появился довольно давно, и на рубеже XIV–XV веков люди уже по нему жили. Но он никогда не был осмыслен! Все эти даты, названия, празднования дней святых и что они значат – они никогда не были осмыслены. Людям это не растолковали. Причем это до сих пор так. Если вы у любого греческого мальчика спросите, что такое Пасха, он вам объяснит, что это Воскресение Христово. А у нас взрослый человек, который ходит в церковь, скажет, что это кусок творога, который едят после того, как все причастятся. Поэтому, если какие-то вещи не осмыслены, то их место занимают бытовой смысл и народные толкования. Если есть поминовение усопших, то, естественно, появляется и общение с усопшими вместо молитвы, и какие-то обряды, связанные с общением с покойниками. Я думаю, что они имеют вторичное происхождение.