Первый русский броневой «Опыт»

История шестидесятилетней службы канонерской лодки — первенца российского броненосного флота

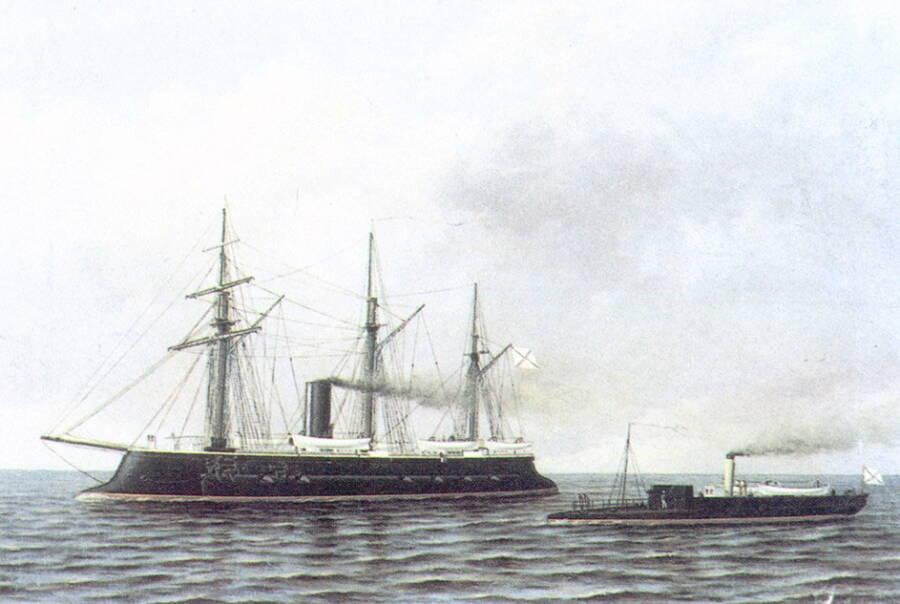

Традиционно первым броненосным кораблем русского флота считается деревянный парусно-винтовой броненосец «Севастополь», вступивший в строй в 1865 году. Это действительно был первый в стране корабль, корпус которого был обшит броневым поясом, спускавшимся ниже ватерлинии на метр с лишним и поднимавшийся до батарейной палубы. Однако на три года раньше, в 1862 году, в состав русского флота вошла канонерская лодка «Опыт», спущенная на воду 9 октября 1861 года и ставшая первым отечественным кораблем с железным набором и броненосной защитой.

Броня вместо дерева, пар вместо парусов

Опыт неудачной для России войны в Крыму (хотя в целом Восточная война закончилась с неоднозначными результатами, учитывая неудачи союзников на Балтике и Камчатке) привел к тому, что русский флот задумался о перевооружении. Стало понятно, что прежние чисто парусные деревянные корабли отживают свой век, и военные флоты должны становиться паровыми и броненосными. Должна была смениться и артиллерия: место основного вооружения кораблей должны были занять бомбические пушки, стрелявшие не обычными ядрами, а разрывными бомбами – прообразами современных снарядов.

Первыми кораблями нового типа стали броненосные фрегаты «Севастополь» и его систер-шип «Петропавловск». Но они представляли собой скорее переходный вариант от старого флота к новому. Броня на них была нашита на деревянный корпус, что сделало их единственными в отечественной истории броненосными деревянными кораблями. И корабелы, и флотоводцы ясно понимали, что будущее – за кораблями совершенно иного типа: с металлическим каркасом и броневыми бортами и палубами. Чтобы начать строить подобные корабли, требовалось получить хотя бы минимальный опыт проектирования и создания подобных конструкций. И начинать решили с малого – с канонерской лодки.

Само ее название говорило о многом. Новый корабль получил имя «Опыт». Но оно свидетельствовало не только о том, что канонерка станет полигоном для создания русской школы броневого кораблестроения. Это имя подчеркивало, как это было принято в русском флоте, преемственность славных традиций. Среди отечественных кораблей насчитывалось в общей сложности десять парусных судов и шхун, носивших такое название. Самым знаменитым был катер «Опыт», участник русско-английской войны 1807-1812 годов, принявший под командованием лейтенанта Гавриила Невельского неравный бой с британским фрегатом. Впечатленные мужеством русских моряков англичане даже отказались принимать от лейтенанта Невельского саблю в знак сдачи в плен, сказав, что она не может быть более нужной никому, кроме такого храбреца, как он.

Броня поперек корабля

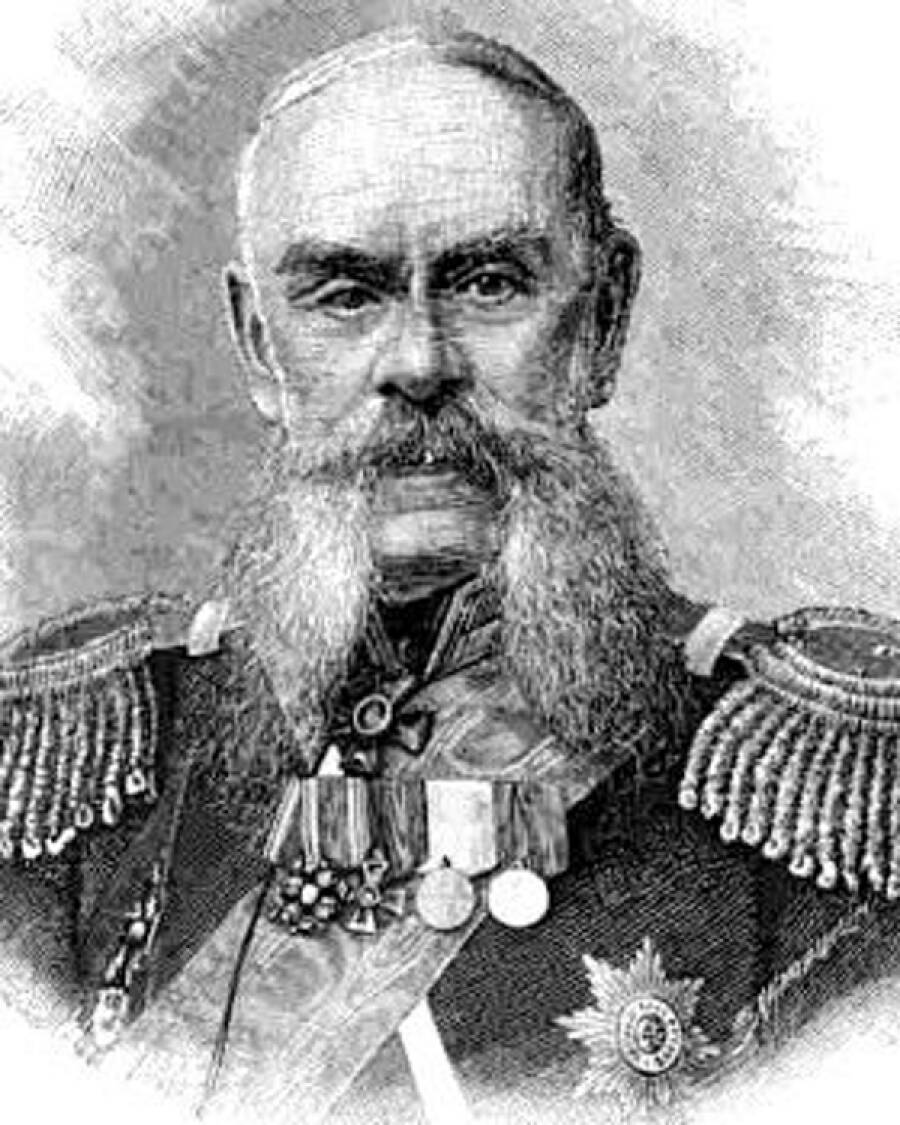

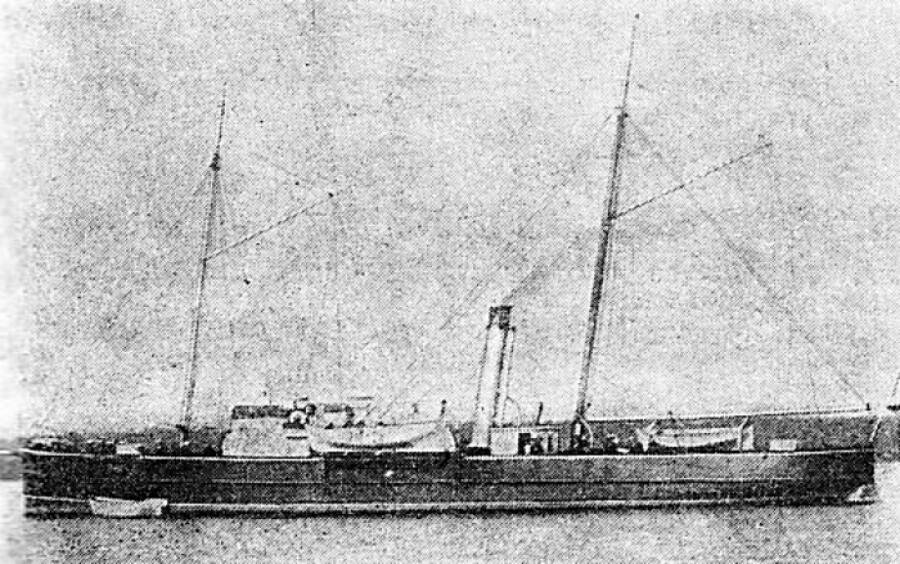

Проект уникального для своего времени корабля разработал подпоручик Корпуса корабельных инженеров Хрисанф Прохоров, и он же наблюдал за ее постройкой. По обычаю русского флота, канонерская лодка «Опыт» была зачислена в списки кораблей раньше, чем состоялась ее закладка: 22 июля 1861 года. К этому времени будущий броненосный фрегат «Севастополь» уже пять месяцев как был заложен в Северном «Петровском» доке Кронштадта. Зато за счет гораздо меньших размеров (длина 39 м, ширина около 7 м) строительство канонерки продвигалось гораздо быстрее. Уже 27 сентября (9 октября по н. ст.) канлодку, строившуюся на петербургском заводе «Карр и Макферсон», спустили на воду, а 11 мая 1862 года она вступила в строй и вошла в состав привилегированной части русского флота – Гвардейского экипажа.

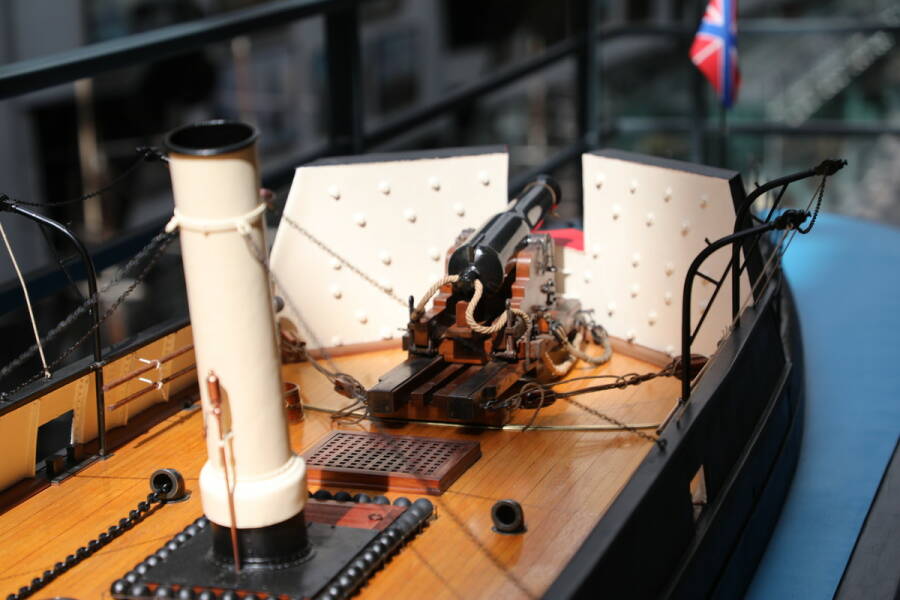

Говоря о первенстве «Опыта» в истории русского броненосного флота, нельзя забывать, что это был еще и первый в России полностью железный корабль. Весь набор – киль, шпангоуты, бимсы – были металлическими. Деревянными остались некоторые переборки и основа броневой защиты единственного корабельного орудия: 196-миллиметровой бомбической пушки Баумгарта образца 1855 года. Это было грозное оружие, способное стрелять почти на два километра не только чугунными ядрами, но и бомбами, начиненными 1,3 кг пороха, или картечными снарядами с шестью десятками мелких ядер.

Имея водоизмещение в 270 тонн, «Опыт» не мог получить полноценной броневой защиты. Поэтому на канонерке построили своего рода броневой капонир. Он представлял собой траверз – прямоугольную конструкцию, расположенную поперек корпуса от киля до верхней палубы и от борта до борта. В центре броневой элемент имел прорезь-амбразуру, в которую смотрел ствол орудия. Чтобы освободить пространство для стрельбы, бак канонерки сделали заметно ниже, чем остальную палубу, что придало ей очень узнаваемый силуэт.

Конструкция броневого траверза была очень оригинальной. Он имел деревянную основу из тика толщиной в тридцать сантиметров, на которую нашивались броневые плиты толщиной 114 мм (как на самых мощных броненосцах того времени). Деревянная подложка должна была амортизировать удары вражеских снарядов по броне, а сама броня – прикрывать собой шеститонное орудие и его расчет, в который входили 19 человек. Скорость «Опыта» была невелика, всего-то восемь с четвертью узлов, то есть чуть больше 15 км/ч. Впрочем, ему и не требовалось больше: по идее, канонерка должна была встречать противника в промежутках между кронштадтскими фортами и вести огонь только прямо по курсу; впрочем, вести его по-другому мешала узкая амбразура в броневом бруствере.

Ледокольный опыт

Боевая служба канонерской лодки «Опыт» оказалась весьма бурной. В первый же год ее приспособили для испытаний шестовых мин – нового типа контактного морского оружия. «Опыту», имевшему железный корпус и солидную броневую защиту экипажа и механизмов, пришлось на практике выяснять, какой длины должен быть шест, чтобы при взрыве укрепленной на его конце мины не пострадал корабль-миноносец – 11,3 метра. Заодно определили, что пользоваться минами в виде деревянных ящиков неудобно, а лучше выпускать их в виде жестяных цилиндров.

В минных испытаниях канонерская лодка «Опыт» участвовала в течение четырех лет, после чего ее исключили из состава флота и передали частному хозяину – инженер-полковнику Николаю Эйлеру. Канонерке предстояло вновь стать опытовым судном, на котором Эйлер намеревался установить и испытать ледокольную систему собственного изобретения. Она представляла собой очень сложный механизм, который должен был одновременно взрывать и дробить лед. Для этого в подводной носовой части установили выдвигающуюся систему с минным шестом, а на палубе – паровую машину, которая с помощью опрокидывающейся штанги должна была долбить ледяное поле гирями весом от 300 до 650 кг.

Чтобы превратить «Опыт» в ледокол, с него пришлось убрать бруствер и надстроить палубу на баке, отчего он потерял свой характерный силуэт. Увы, все эти усилия оказались бессмысленными. Во время первой же попытки использовать канонерку в качестве ледокола выяснилось, что ее слабой – всего 195 л. с. – машине не под силу двигать судно даже сквозь битый лед. Поэтому вскоре от продолжения экспериментов решено было отказаться, а сам «Опыт» четыре года отстаивался у стенки, пока в 1870 году его не вернули в состав флота.

Торпеды и скорострелки

Корабль вновь стал опытовым. В 1875 году на нем испытывали один из первых в России приборов управления морской стрельбой конструкции морского офицера Алексея Давыдова. Прибор в 1877 году приняли на вооружение, а «Опыт» вновь занялся испытаниями минного оружия, но уже более продвинутого. В 1881 году с канонерки сняли орудие Баумгарта и установили аппарат для запуска «мин Уайтхеда», как тогда назывались торпеды, и систему подкачки воздуха для него. В это время «Опытом» командовал капитан-лейтенант Эдуард Щенснович. Опыт, полученный им на канонерской лодке в 1880-1885 годах, очень пригодился, когда после Русско-японской войны контр-адмирал Щенснович стал командиром первого учебного отряда подводного плавания – по сути, первым командующим подводными силами России.

Еще в бытность Эдуарда Щенсновича командиром «Опыта» корабль в 1883 году переименовали в «Мину», и это имя он носил до самого конца своей службы. Вместе с новым именем канонерка получила и новое вооружение. Теперь она несла две скорострельные пушки Энгстрема калибром 44,5 мм, предназначенные в первую очередь для борьбы с малотоннажными кораблями, вооруженными шестовыми минами (фактически одноклассниками «Мины»). Была идея вернуть на канонерку пушку крупного калибра, такого же или даже большего, чем стояла на ней ранее. И хотя по расчетам такой вариант был вполне возможен, его оставили на случай войны, а потом и вовсе забыли о нем.

Понемногу старея, «Мина» перешла в класс канонерских лодок береговой обороны, но по-прежнему ее главной задачей оставалось участие в опытах по испытанию новых минных и торпедных систем. В 1906 году корабль исключили из списков флота. Но опять ненадолго. Уже через год канонерка вернулась в строй в качестве портового судна. В 1914 году ее передали в ведение Главного гидрографического управления, и она в течение всей Первой мировой войны обеспечивала навигационную поддержку русских кораблей в Финском заливе.

Революция застала «Мину» в порту Гельсингфорса вместе со многими другими кораблями Балтийского флота бывшей Российской империи. Большинство из них весной 1918 года ушли в знаменитый Ледовый поход, но старенькую канонерку оставили – она могла не выдержать похода. Формально Советская Россия уступила ее другой советской республике – Финляндской, но та быстро была разгромлена, и бывший «Опыт» оказался в руках белофиннов. Последнее, что известно об этом корабле: в 1922 году советское правительство решило не требовать от Финляндии его возвращения, хотя это предусматривалось мирным договором, а продать финнам для разделки на металл.

Так закончилась долгая – шестидесятилетняя! – служба первого железного русского корабля с броневой защитой. За это время успели появиться и исчезнуть первые российские броненосцы, шестовые мины сменились торпедами, а канонерка, на которой все это испытывалось, по-прежнему несла свою службу. Остается признать, что первый броневой «Опыт» удался русскому флоту на славу.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Оборона Севастополя. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России