Охота на «Тирпиц»

Немецкий линкор «Тирпиц» занимает особое место в истории Второй мировой войны. Это один из двух крупнейших надводных кораблей, построенных нацистами. В боевых действиях он участвовал редко, но его присутствие в водах Норвегии угрожало арктическим караванам в СССР и держало в напряжении силы британского флота. Попытки уничтожить его прилагали как советские, так и английские военные.

Гигантские корабли

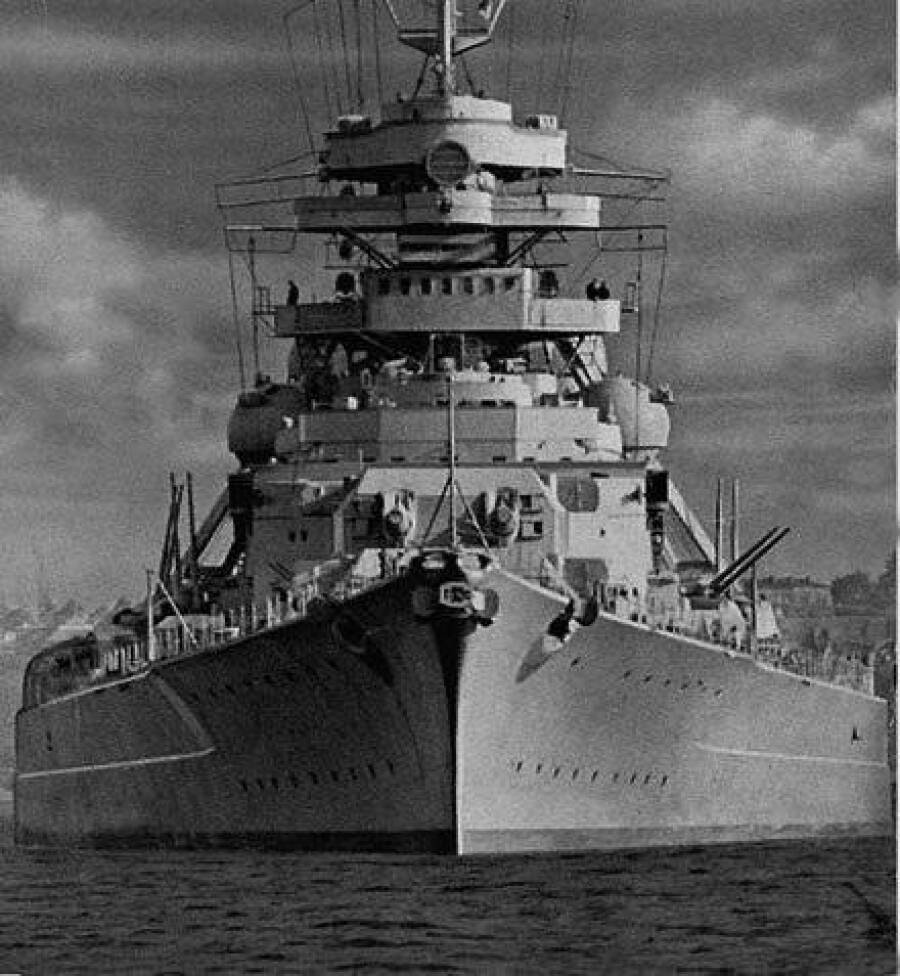

В Германии всегда тяготели к оружию гигантских размеров. Мы можем вспомнить пушку «Дора», танк «Maus» («Мышь»), но сегодня темой нашего рассказа станут самые крупные корабли немецкого военно-морского флота. Проектирование больших военных кораблей началось в 1932 году, но к 1935 году концепция изменилась, так как Германия решила не выполнять условия Версальского договора. Проекты были переработаны, и немецкие конструкторы взялись за проекты водоизмещением до 42000 тонн и вооруженные орудиями 380 миллиметров. К началу войны немцы имели два громадных линкора: «Бисмарк» и «Тирпиц». Планировалось, что эти линкоры будут использоваться как главная ударная сила против кораблей Англии и Франции в акваториях Северного и Норвежских морей.

Но уже скоро эту концепцию пришлось пересмотреть. В мае 1941 года «непотопляемый» «Бисмарк» был пущен на дно английскими моряками, и «Тирпиц» перестал участвовать в боевых операциях. Но то, что он есть у Германии, вызывало большое беспокойство и сковывало действия союзников. Особенно он мешал при проведении арктических конвоев, которые доставляли стратегические грузы в СССР.

«Тирпиц» был спущен на воду 1 апреля 1939 года, два года ушло на исправление производственных и проектных недостатков, и только 20 сентября 1941 года его признали боеспособным. Первоначально линкор был отправлен в Балтийское море, чтобы не дать прорваться остаткам Балтийского флота СССР в Швецию. В конце сентября было принято решение перебазировать корабль в Норвегию, так как очень боялись, что англичане высадятся в Норвегии. О крейсерстве в Северной Атлантике разговоры больше не велись из-за боязни потерять его. Норвегия стала «зоной судьбы», как ее назвал Гитлер, из-за ее стратегического положения. 16 января «Тирпиц» в сопровождении 4 эсминцев прибыл в Фэттен-фьорд. Через неделю англичане уже знали место дислокации корабля и начали планировать способы его уничтожения. Немцы сделали все, чтобы обезопасить свой корабль. Рядом с базой корабля находился аэродром Вэрнес, на берегах были установлены многочисленные зенитные батареи, а с моря была организована мощная защита из торпедных сетей, усиленная целой флотилией кораблей дымзавесы. Первый налет англичане провели ночью с 29 на 30 сентября, но не смогли найти цель и вернулись на свои базы.

Начало охоты

Весной 1942 года состоялась проба сил: «Тирпиц» в сопровождении группы эсминцев вышел в море для перехвата конвоев PQ-12 и QP-8. Это был тот случай, когда плохая погода помогла союзникам. Немцы не нашли караван, а когда поняли, что обнаружены английской авиацией, срочно вернули линкор на базу.

Летом линкор должен был стать главным действующим лицом в операции «Ход конем» – атаки кораблей каравана PQ-17. В этом походе линкор сопровождали два тяжелых крейсера, 7 эсминцев и 2 миноносца.

Здесь мы должны рассказать о попытке советских подводников уничтожить «Тирпиц». 28 июля 1942 года советская подводная лодка К-21 под командованием Николая Лунина вышла на боевую позицию возле берегов Норвегии. 5 июля акустики услышали шум винтов, при поднятии перископа была обнаружена большая немецкая эскадра. Капитан понял, что обнаружен «Тирпиц». Подлодка выпустила 4 торпеды, после чего ушла на глубину. Результатов атаки команда не видела, но акустики слышали два взрыва. Лунин предположил, что одна торпеда попала в линкор, а другая – в эсминец. На базе команду К-21 встречали как победителя, так как капитан сообщил о двух попаданиях. Немцы не сообщали об атаке советской подлодки, но сразу после этого эскадра сменила курс и вернулась на базу, а затем длительное время простояла в ремонте.

Финал охоты

В сентябре 1943 года немецкая эскадра во главе с «Тирпицем» двинулась на Шпицберген. Эту операцию можно назвать немного странной, так как немцы обстреляли остров, высадили десант и покинули остров, не пытаясь на нем закрепиться. Когда линкор вернулся на базу, его атаковали английские мини-подлодки, которые сбросили под него четыре мины и значительно повредили. Вновь «Тирпиц» оказался в ремонте.

Весной 1944 года корабль был готов к боевым действиям, что стало известно английской разведке. Была предпринята новая попытка бомбить его палубными торпедоносцами. Корабль не пострадал, но было убито 122 немецких моряка. Тем не менее англичане продолжали попытки уничтожить «Тирпиц»: одни из них проваливались из-за непогоды, другие были остановлены усиленной ПВО.

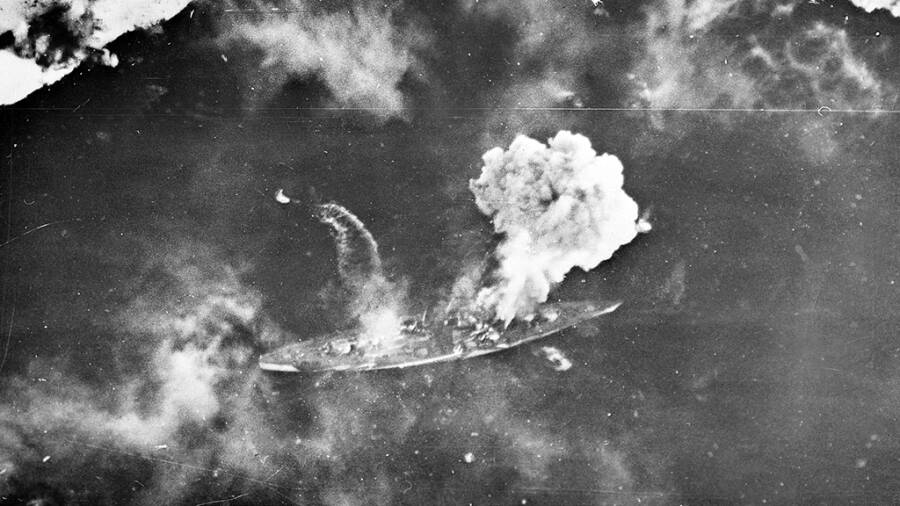

В сентябре 1944 года с советского аэродрома Ягодник под Архангельском, вылетела большая группа английских самолетов, которые атаковали линкор. Атака была удачной, линкор потерял мореходность и мог выполнять функции только береговой обороны.

12 ноября 1944 года – последний для линкора день. Английские летчики на самолетах Avro Lancaster сбросили Tallboy – особые бомбы для разрушения подземных укреплений. В корабль попало три бомбы. В пороховом погребе башни «С» возник пожар, вызвавший следом взрыв. Башня оторвалась, корабль перевернулся и затонул. Погибло 900 немецких матросов.

После войны «Тирпиц» разрезали на металлолом.