Назло кондуктору. К годовщине протеста против «Диктата папы»

19 марта 1682 года церковная ассамблея во Франции постановила, что папа римский не имеет права низлагать королей.

Дональд Трамп буквально взорвался после появления российского разведывательного корабля у берегов США, сгоряча пообещал даже его потопить.

Сегодня, когда мы справляем 335-ю годовщину решительного бунта французов против власти римского папы, стоит поговорить о том, что поступать так, чтобы твои сильные противники тобой довольны – кратчайший путь в безвестность.

Кто главнее?

Как известно, сильными государства становятся в борьбе. Чего-чего, а борьбы на европейском континенте хватало всегда. Относительно затихло только во второй половине прошлого века, а до этого – Римская империя, борьба за её наследство с варварами с окраин и прочими претендентами, крестовые походы, религиозные войны, войны за наследство Испании и Австрии… словом, поводов хватало.

Однако всё перечисленное – только один срез борьбы. Был как минимум ещё один, в котором большинству европейских государств предстояло не только сделать нелёгкий выбор, но и (сделав его) быть готовыми к, скажем так, гибридной войне. Непросто бороться с наместником Бога на земле, коронующим и низлагающим королей и даже отлучающим от церкви императоров. Да, с папой римским.

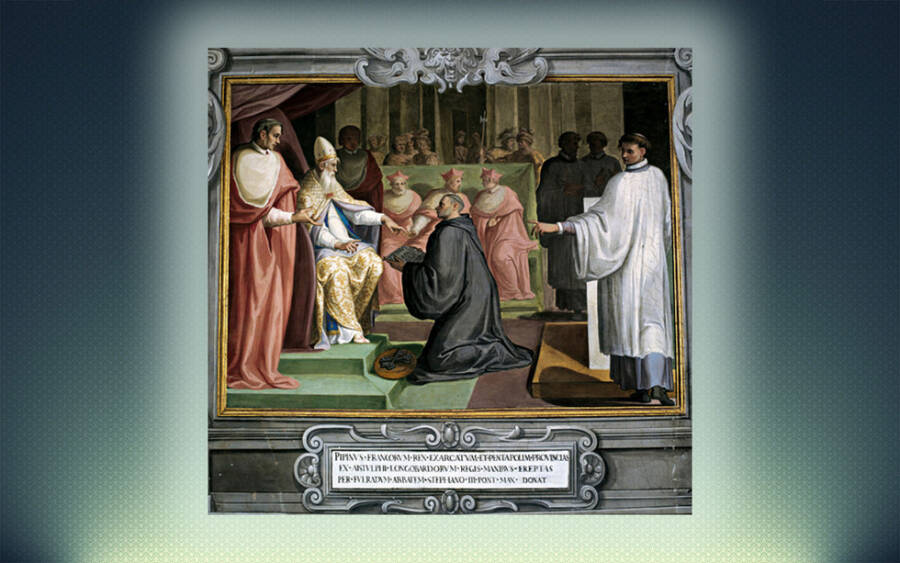

Узел противоречий между монархами и папой восходит ко временам поздней империи, а также первым столетиям после её распада и может быть описан двумя понятиями: Константинов дар и император Запада. Первое – суть фальшивое обоснование, позволившее папе стать не только главой церкви, но и своего рода монархом (якобы ещё император Константин завещал церкви собственность в самом Риме, а также земли в Италии). Второе – своего рода окончание борьбы за наследство римской империи. Первым коронованным как император Запада был Карл Великий. И короновал его именно папа.

Строгие порядки в дипломатии, титулатуре и процедурах передачи власти новые государства Европы черпали в римском праве, которое толковало понятие власти и главенства без затей. Из этого получалось, что раз папа короновал императора Франкского государства – значит папа главнее императора. И не беда, что существовало государство франков недолго. Преемники же есть.

Право низлагать

Конфликт возникал не только по этому поводу. Вот скажем духовная власть в государстве на местах – епископы, аббаты. Их влияние на население в средние века огромно. Кому их назначать: папе или монарху, на чьей территории и находятся эти епископства и аббатства? И если их назначает и смещает папа, не значит ли это, что важная часть суверенитета (и денег – про десятину не забываем) находится не под контролем главы государства?

В историю это противостояние вошло как «борьба за инвеституру». Наиболее известный пример этот борьбы – папа Григорий VII и император Священной Римской империи Генрих IV. Фразеологизм «хождение в Каноссу» с тех пор остался в большинстве европейских языков, хотя ходить туда довелось только отлучённому от церкви Генриху. Последний, впрочем, тоже в долгу не остался и со временем сумел посадить на папский престол своего протеже, который вернул ему корону. Но противостояние продолжалось вплоть до протестанта Мартина Лютера и его знаменитого «Лучше быть турком, чем папистом».

Тем не менее, до Реформации (и несмотря на инциденты вроде Авиньонского пленения) влияние церкви и её главы в Европе сложно переоценить. Достаточно вспомнить папу Урбана II и практику крестовых походов.

В Англии закон о запрете подчиняться власти папы и прочих иностранных монархов (т.е. власть папы в этом случае рассматривалась как власть главы государства) был принят ещё в 1392 году, и английские короли им регулярно пользовались. Пока спустя чуть более чем сотню лет сами стали во главе церкви – англиканской. Вот так разрешился конфликт между светской и духовной властью в этом случае. Католики попытались взять реванш – память об этом в Британии отмечается до сих пор 5 ноября.

Франция, пожалуй, дольше всего оставалась лояльной главе церкви. Достаточно вспомнить «Три мушкетёра» Александра Дюма-отца. Исторический фон произведения – война с гугенотами. С другой стороны, параллельно с этой лояльностью (будем так называть нежелание идти на разрыв и открытый конфликт) существовал так называемый галликанизм – совокупность учений, мнений, концепций об автономии церкви Галлии, её особых свободах и привилегиях. На этой же совокупности основывалось и стремление уберечь светскую власть от настырного влияния Ватикана. И наряду с отстрелом гугенотов французская аристократия и купечество пытались остановить распространение Контрреформации во Франции.

Сам спор, приведший к созыву ассамблеи французской церкви, возник всё из-за той же борьбы за инвеституру, вернее, её французской вариации. Среди прочих особых древних свобод, на которые постоянно напирала Франция в отношениях с Римом, было права сбора десятины в вакантной епархии (в той, куда пока не назначен епископ). Очередной папа потребовал отказа от этой практики. Духовенство поддержало своего короля.

Работа ассамблеи продолжалась довольно долго – с ноября 1681 по март 1682 года, и результатом её работы стала «Декларация четырёх статей». Зато каких: суверенитет короля, ограничение власти папы Вселенскими соборами, подтверждение древних вольностей французской церкви, определение границ компетенции папы и соборов. «Отказаться от права низлагать королей значило бы для папы впасть в ересь», – заявлял в 1609 году Павел V. Но декларация именно что отказывала папе в таком праве.

«Диктат папы», авторство которого приписывают всё тому же Григорию VII, дававший право не только низлагать королей и императоров, но и освобождать вассалов от присяги им, окончательно отходил в историю. Вместе с этим клонился к закату папский Рим как своего рода сверхгосударство – ну, а как называть страну и правителя, имеющего (пусть и формальное) право лишать власти своих соседей?

***

Эта давняя история говорит нам о том, что:

– Вечных сверхдержав не бывает в принципе. Даже если считать историю от самого апостола Петра. «Чем они больше – тем громче падают», – говорил в схожей ситуации один киногерой;

– Большинство государств, имеющих вес в Европе, имеют в своём активе и опыт противостояния папе римскому. Не конкретной персоне, а власти, претендующей на контроль над частью континента;

– Часто приходится слышать, что в неразберихе 1990-х слишком много суверенитета отдали за просто так. Единственный способ его вернуть – малозаметное, но упорное выгрызание своих прав обратно.

– Несмотря на гибридность конфликта между светской и духовной властью, короли и императоры видели только один верный способ противостоять ему: сила. В этом смысле император Александр III с фразой о двух верных союзниках и Сталин, интересовавшийся количеством дивизий у папы римского, несомненно шли по дороге, проторенной задолго до них.

Хорошая дорога, грех не воспользоваться.