Науки о «венце творения». Развитие гуманитарных наук в XIX веке

Гуманитарные науки занимают важное место в научном мире. Сейчас уже сложно представить, что были времена, когда в учёном мире не было чёткого разделения на точное, естественное и гуманитарное направления. Лишь XIX век, ставший первым столетием большого скачка научной мысли, отделил от других наук её гуманитарное направление.

Гуманитарные науки и их становление.

Гуманитарные науки, как известно, занимаются изучением человека в контексте его культурной и умственной деятельности, и в силу этого предмет их исследования и зачастую получаемые научные результаты довольно размыты. Образ человека в таких науках всегда ставится во главу угла. К ним относятся философия, культурология, филология, история, психология и ряд других наук и научных дисциплин.

Несмотря на то, что направление мысли учёных, работавших в вышеупомянутых сферах научного знания, уже давно было нацелено на человека, потребовались долгие века, чтобы гуманитарная отрасль заняла подобающие ей позиции. Подобный подход был характерен ещё для «отца истории» Геродота, да и для многих учёных после неё. Но сначала склонность людей к религиозному толкованию всей природы, а затем, начиная с Нового времени, и, наоборот, чрезмерному давлению естественнического направления в науке, не давали должным образом сложиться гуманитарным наукам. Гениальные открытия в математике, физике, механике давали в ту пору многим впечатление о том, что силами законов этих наук можно объяснить все процессы, даже социальные.

К концу столетия сложились основные особенности гуманитарных наук и гуманитарного познания в целом. Процесс познания в их рамках ориентировался на развитие различных общественных явлений, а также на законы и первоисточники этого развития. Акцент же в процессе познания смещался с общего на индивидуальное, а предметом познания на постоянной основе являлся человек. Кроме того, имелась яркая связь с ценностными и мировоззренческими сторонами человеческой жизни, что качественно отличало и отличает до сих пор гуманитарные науки от прочих. Важной характеристикой гуманитарной сферы стало понимание, а также ценностный смысл человеческого бытия.

При всех этих особенностях за XIX столетие гуманитарные науки окончательно сложились как самостоятельное направление. Они подчинялись и подчиняются всем принятым в научной сфере правилам, их познание носит объективный характер, то есть направлено на выявление объективных законов и связей. Правда, в отличие от других наук, в гуманитарных эти законы и связи зачастую носят неконкретный, расплывчатый характер. Это связано со сложностью человека как предмета познания, который сам по себе является сложным, неповторимым существом.

Окончательное формирование гуманитарных наук как направления научной мысли совпало с завершением формирования собственно науки как универсальной системы взаимосвязанных друг с другом дисциплин, которая охватывает основные сферы мироздания.

История.

Если в предыдущие столетия не было резких рывков в изменении подходов к исторической науке, то между XVIII и XIX столетиями в этой сфере имеется очень заметная разница. События, которые пережил мир на рубеже этих столетий, не могли не сказаться на духовном сознании людей, в том числе и учёных. В этот период зародился хорошо известный всем специалистам принцип историзма, который историк и философ Фридрих Майнеке назовёт «одной из величайших духовных революций, пережитых западно-европейской мыслью». В соответствии с ним, всякое явление необходимо рассматривать в комплексе, в том числе его рождение, развитие и отмирание. Признавалось, что между эпохами имеется преемственность, при этом каждую из рассматриваемых эпох следует рассматривать с точки зрения её прошлого – так получается цельный взгляд на человеческой общество и её историю.

Историк Огюст Тьерри в начале века утверждал, что если XVIII век был веком философии, то XIX век должен стать веком истории. И это действительно во многом оказалось так – по крайней мере, многое из того, что мы знаем в плане методологии, философии этой науки, было заложено именно тогда. В XIX веке появляется научная историография. С развитием политэкономии всё больший интерес вызывает экономическая история, история общественного и политического строя. Большое развитие получают дискуссии о происхождении стран и их народов, зародившиеся ещё в XVIII веке.

Новые демократические и революционные течения всё чаще обращаются к истории, стремясь найти в просветителях, утопистах и прочих лидерах мысли прошлых эпох своих духовных предков, предтеч их собственных идей. В начале века в подходе к изучению истории господствовал романтизм, то есть скорее поиск некоего исторического смысла в особенностях и духе каждой эпохи, то с течением времени учёные обратили своё внимание на извлечение уроков из прошлого, что и по сей день является одной из главных задач исторической науки. И идеологически, и методологически романтическое направление было аморфным и идейно неоднородным. Сдвиги в этом плане наметились во 2-й трети XIX века.

Рост самосознания народов вполне логично породил желание обладать собственной историей. Это породило падение интереса к истории всемирной и обращение к национальным историческим процессам. Данная тенденция относится и к России, в которой в ту пору шло небывалое развитие национального самосознания, и к быстро формирующимся европейским государствам вроде Германии или Италии. Историография обогатилась в этот период такими подразделами, как история народного творчества, история национального права и так далее.

Развитие исторической науки потребовало и более серьёзного отношения к историческим документам. Они становятся основным источником информации, на основе которых историки строят свои аналитические выводы. Своего высшего развития эта тенденция достигла к концу века, в эпоху господства в науке позитивистского течения.

За XIX столетие мировая историческая наука обрела целый ряд сильных исторических школ, которые внесли огромный вклад в развитие исторической науки, её методологии, историографии, опубликовали целый ряд фундаментальных трудов, используемых и по сей день, ввели в оборот множество научных источников, некоторые из которых к нашему времени, к сожалению, уже утрачены.

Немалое развитие получили и такие исторические дисциплины, как филология мёртвых языков и археология. Были сделаны важные шаги для проведения археологических исследований в Турции, Греции, на Ближнем Востоке и в Африке. Благодаря обнаружению знаменитого Розеттского камня удалось начать расшифровку древнеегипетского языка.

Немалый толчок получила историческая наука и в России. В 1820-е годы выходит знаменитая «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Его ученик и последователь Михаил Петрович Погодин прославился как исследователь славянской истории, крепостничества в России, первооткрыватель ряда памятников словесности. Середина XIX столетия ознаменована яркими трудами Николая Ивановича Костомарова и Сергея Михайловича Соловьёва, а к концу века вышли лучшие вещи Василия Осиповича Ключевского. Не будет преувеличением сказать, что именно в XIX веке русская историческая наука обрела блестящую национальную профессуру мирового уровня, к трудам которой и по сей день обращаются историки нашей страны и других государств.

Философия, социология и политология.

Философские идеи в XIX веке настолько разнообразны, что в этой статье все рассмотреть положительно невозможно, поэтому отметим только основные тенденции. Философия окончательно разделилась на философско-теологическое и философско-научное направление. Чем дальше, тем больше второе теснило первое, и к концу столетия окончательно стало основным. Философия науки становится самостоятельной дисциплиной, и по сей день являющейся обязательной для изучения теми, кто стремится стать учёным.

Философские подходы, как и в случае с историей, зачастую носили национальный характер. Так, немецкие философы всё чаще обращались к прошлому, выискивая источники германского духа, что уже к концу столетия трансформируется в болезненные идеологические формы, а в будущем столетия и вовсе дойдут до крайностей. И тем не менее, именно в те годы зародилась западная философия. Яркими её фигурами были немец Георг Вильгельм Фридрих Гегель, французы Анри Сен-Симон и Огюст Конт.

Во второй половине XIX века всё большее распространение получает марксизм – философское и политико-экономическое учение, у истоков которого стояли Карл Маркс и Фридрих Энгельс. К концу века в различных странах были созданы социал-демократические партии, чья идеология базировалась на марксизме. Свою убеждённость в необходимости революционного слома капиталистических отношений авторы выразили в своём главном труде – «Капитале», вышедшем в 1867 году. Из марксизма же пошли такие подходы, как диалектический и исторический материализм, марксистская социология. Свою мощнейшую роль в истории нашей страны марксизм сыграет уже в следующем веке, а пока он, как и в большинстве европейских стран, подвергался гонениям со стороны официальных властей.

В этой связи стоит упомянуть о выделении в самостоятельное направление политологии. Ещё в конце предыдущего столетия зародился термин «идеология» - поначалу им хотел обозначить свою новую науку о политических идеях французский философ Антуан Луи Клод Дестют де Траси. Дальнейшее развитие политологии подтолкнул уже упоминавшийся Анри Сен-Симон. Далее политология, как и философия, с коей в XIX столетии она была связана очень прочно, по сути, разделилась на два направления, и причиной этому были всё те же труды основоположников марксизма. Если, например, такой исследователь политических систем, как Алексис де Токвиль, больше упирал на культурные и общественные ценности, то Маркс и Энгельс видели политический строй исключительно через материалистическую и экономическую призму, а государство как способ господства классов – обладателей средств производства.

Окончательно политология стала оформляться в 1870-е годы. Так, в 1872 году во Франции появилась школа политических наук, существующая до сих пор под названием Института политических исследований. В 1895 году в Лондоне была открыта школа экономики и политических наук. Обязательной университетской дисциплиной она станет уже в следующем веке.

С именем уже упоминавшегося Огюста Конта связывают зарождение как науки социологии. Сам он назвал новую науку «социальной физикой». Конт стремился создать такую дисциплину, которая на основе научных методов изучала бы социальную структуру общества, социальные явления. Конечное её назначение он видел в использовании полученных результатов на проведение социальных реформ. Значительно расширил применение социологии Герберт Спенсер. В свою очередь, своё видение социологии привнёс и Карл Маркс, смотревший на общество как на продукт взаимодействия людей, а на его развитие как на последствия классовой борьбы. К концу века появятся исследования таких выдающихся социологов, как Макса Вебера и Эмиль Дюркгейм, весьма обогативших эту науку.

Филология и лингвистика.

Считается, что высшим достижением европейской филологической мысли стало создание сравнительного метода, позволявшего сравнивать между собой языки с точки зрения их фонетики, грамматики, семантики и словарного запаса. Так рождались научные теории о генеалогическом родстве тех или иных языков, и, следовательно, о наличии в прошлом неких праязыков. Так, исследователи тогда выяснили, что латинский, греческий, кельтский, германский, славянский языки произошли от ещё более раннего языка, который позднее получит название индоевропейского (протоиндоевропейского). Большой вклад в это внесли англичанин Уильям Джонс, немец Якоб Гримм, датчанин Расмус Раск.

Большую работу провели европейские учёные в области фонетики и диалектологии, фонологии и морфологии. Благодаря этому к концу столетия учёные пришли к всеобъемлющей научной филологической теории, которая также получит своё дальнейшее развитие в ХХ веке.

Психология.

Исследование человеческого сознания занимало умы многих учёных и в предыдущие эпохи. Правда, долгое время психология воспринималась как часть анатомии человека, и потому самые известные направления деятельности учёных находятся на стыке в этой наукой. Более того – некоторые из них предвосхитили деятельность биологов в деле изучения нервных импульсов и рефлексов. Так, ещё в начале XIX века большое внимание уделялось изучению рефлекторной дуги, взаимосвязям между физическим и физиологическим процессами, физиологии органов чувств. И в последующие десятилетия биология и психология двигались во многом сообща – так, один из ярчайших естественников Чарльз Дарвин первым описал такой элемент психологии человека, как взаимодействие его с окружающей средой, а также сформулировал теоретическую модель поведения человека.

Одной из самых ярких личностей в психологии XIX века стал уже упоминавшийся в контексте его социологической деятельности Герберт Спенсер. Он предложил эволюционную концепцию развития человеческой психики, которая, по его мнению, самым неразрывным образом связана с эволюцией человека. Спенсер определял психику как механизм адаптации живых организмов к изменяющейся окружающей среде, а под ядром её понимал человеческий интеллект.

В тот же период зарождается и экспериментальная психология. Основоположником её считается немец Вильгельм Вундт, который проводил эксперименты, направленные на выяснение структуры сознания. К концу XIX века распространение получила структурная психология, сформулированная его учеником, американцем Эдвардом Титченером. Ещё одно направление психологии, получившее достаточно серьёзное развитие – дифференциальная психология, основателем которой считается англичанин Френсис Гальтон. Этот раздел психологии изучает как конкретные индивиды, так и различные группы – классовые, возрастные, этнические, социальные; таким образом, стыкуясь с социологией. Кроме того, на исходе столетия появились первые проблемные лаборатории, где учёные для изучения человеческой психики стали применять опыты и математическое моделирование.

Теология и религиоведение.

Всё большая материалистичность в общественном сознании породила постепенный отход от теологии как догмы. В некоторых государствах к началу века уже отошли от господства церкви в духовной жизни, но в некоторых, как, например, в России, на XIX век пришёлся расцвет отечественной богословской мысли. Особенно известны труды профессора Казанской духовной академии архимандрита Феодора (Бухарева) и ректора Киевской духовной академии (позднее – епископа Курского) архимандрита Михаила (Лузина). Богословы выпускали труды не только в плане исследования собственно догматов, но и их исторических аспектов, наставления по нравственности, пастырскому богословию, практические руководства для священнослужителей. Ко второй половине XIX века в отечественном богословии возобладал исторический метод.

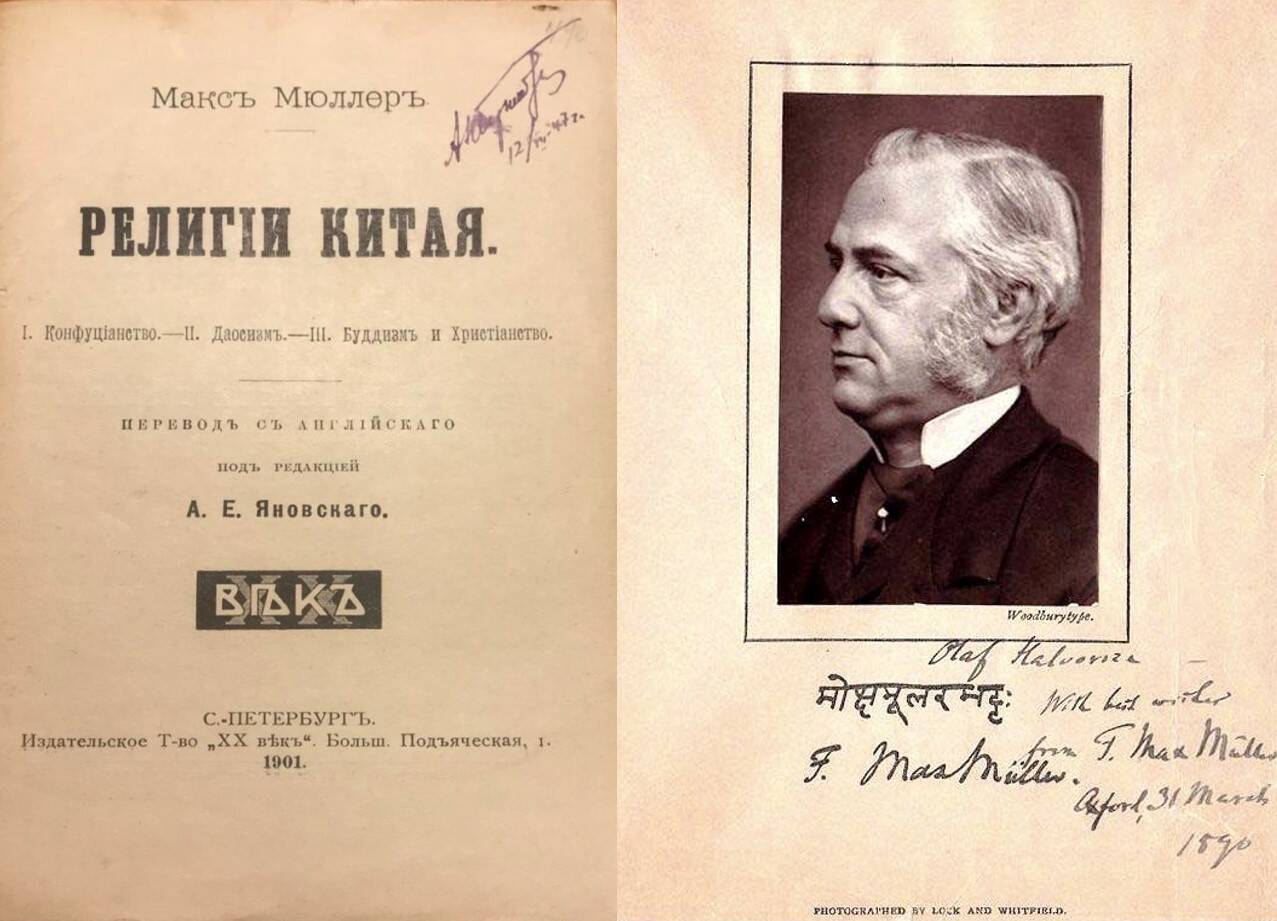

Но чем дальше, тем больше наука отходила от официальной церкви, что обусловило появление религиоведения. Идея выделения её в отдельную дисциплину принадлежит американскому учёному из Оксфордского университета Максу Мюллеру. Будучи филологом, он формулировал идеи сравнительного религиоведения на базе языкознания. Религиоведение предлагалось в качестве замены теологии, при которой студентам преподаётся неполная религиозная картина мира, особенно в части нехристианских религий. Так началось движение к университетской дисциплине, которая существует и в наши дни. Уже в 1870-е годы сначала в Швейцарии и Голландии, а затем и в других странах стали появляться кафедры истории и психологии религии. В 1897 году в столице Швеции Стокгольме прошёл Первый конгресс религиоведения, а в 1900 году в Париже – второй. Изучение религий с новых позиций стало на определённом этапе очень популярным направлением в европейских и американских университетах.

Прочие научные дисциплины.

Помимо более крупных, в XIX веке стали формироваться более узкие дисциплины, на некоторых из которых стоит остановиться подробнее.

Отдельный интерес представляет такая дисциплина, как имагология. Вообще считается, что её формирование пришлось уже на ХХ век. Предметом её изучения являются образы «чужих» для того или иного воспринимающего объекта. Уже из самого этого факта можно вынести, что истоки её далеко не в прошлом столетии. Некоторые исследователи считают, что научные поиски в систематизации национальных характеров предприняли ещё европейские просветители в XVIII веке. Но именно XIX век окончательно закрепил в национальном восприятии многих народов национальные образы – тому способствовали и наполеоновские войны, и идеи национальной консолидации и национального строительства во многих странах, и всё большее взаимопроникновение культур. Особенно это заметно на примере России, где развитие имагологии стало своеобразной реакцией отечественной науки на европейские представления о нашей стране.

Особое значение имеет такая научная дисциплина, как герменевтика, занимающаяся чтением и истолкованием исторических текстов и памятников прошлого. Именно в XIX веке она выделилась в самостоятельное направление. У её истоков стояли немцы Фридрих Шлейермахер, Вильгельм Дельтей, Эдмунд Гуссерль. Исторический памятник понимается ими не просто как источник информации, их цель – проникнуть в суть документа, понять его. Таким образом, герменевтика как дисциплина в некотором роде встала на стыке истории, филологии и философии. Из XIX же столетия ведёт своё начало граждановедение – к концу столетия во многих европейских и американских университетах оно станет обязательной учебной дисциплиной.

Пройти тест по теме

Обложка, источник: https://shedevrum.ai/

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Полтавская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России