Музей в сердце столицы: кто и зачем основал ГИМ

В годы правления Александра II на Красной площади началось возведение здания Исторического музея – одного из главных как в Российской империи, так и в современной России. В 1875 году император пожелал заложить камень в основание будущего музея, но, увы, не дожил до его открытия. Строительство затянулось на несколько лет – денег на возведение величественного здания из красного кирпича постоянно не хватало, пока музею не присвоили статус объекта государственного значения. В дни торжеств по случаю коронации новый правитель Александр III с супругой Марией Федоровной посетили зал музея и остались чрезвычайно довольны увиденным. В июне 1883 года Исторический музей наконец распахнул двери для посетителей.

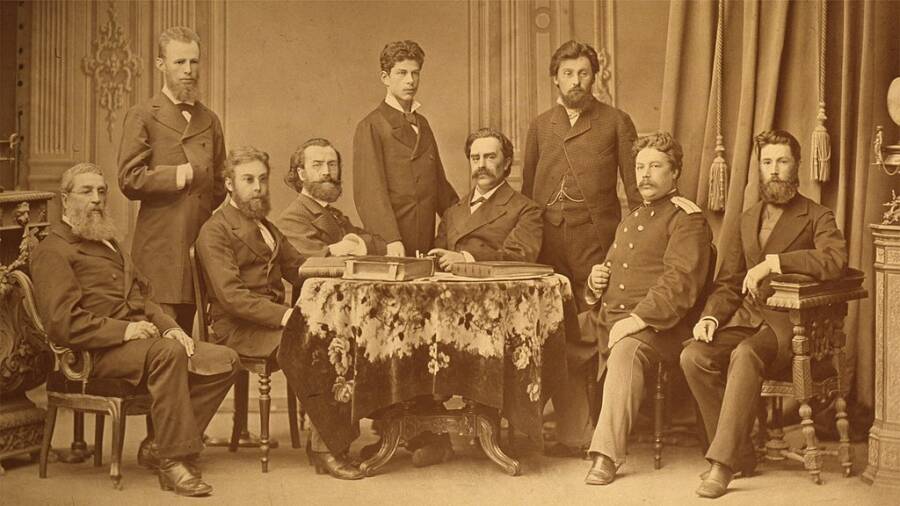

Основатели

В 1872 году в Москве состоялась Политехническая выставка, приуроченная к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Петра Великого. Один из отделов выставки носил название «Севастопольского» и был посвящен исследованиям древнего Херсонеса, событиям Крымской войны и героической обороне Севастополя при неравном соотношении сил. Организаторы этого отдела и подали идею о создании отдельного музея, посетители которого могли бы познакомиться с историей родной страны. Александру II предложение понравилось, и 9 февраля 1872 года он подписал соответствующее распоряжение. Будущий музей должен был носить имя великого князя Александра Александровича – наследника престола.

Севастопольский отдел Политехнической выставки возглавлял ученый-археолог Алексей Уваров, сын министра народного просвещения николаевской эпохи. Именно Уваров-младший, заручившись поддержкой коллег, и выступил за создание нового музея. Мнение историка поддержали коллеги: Уварова считали талантливым исследователем и невероятно эрудированным человеком. Большую известность ему принес труд «Исследования древностей южной России и берегов Черного моря», опубликованный в 1848 году на двух языках – русском и французском. Алексей Уваров руководил Московском археологическим обществом и регулярно принимал участие в раскопках на территории России. Другим деятелем науки, подхватившим идею Уварова, был Иван Забелин – тоже археолог, сферой интересов которого была история Москвы с момента ее основания. Он работал в Дворцовой конторе архивариусом и отвечал за ведение археологических раскопок скифских курганов близ Екатеринослава и около Керчи. Результаты исследований Забелин представил в обширном труде «Древности Геродотовой Скифии». Будущие основатели Исторического музея четко продумали его структуру еще до начала строительства: сколько будет залов, из чего формировать экспозицию, какие экспонаты станут наиболее ценными. Осталось самое важное – начать строительство.

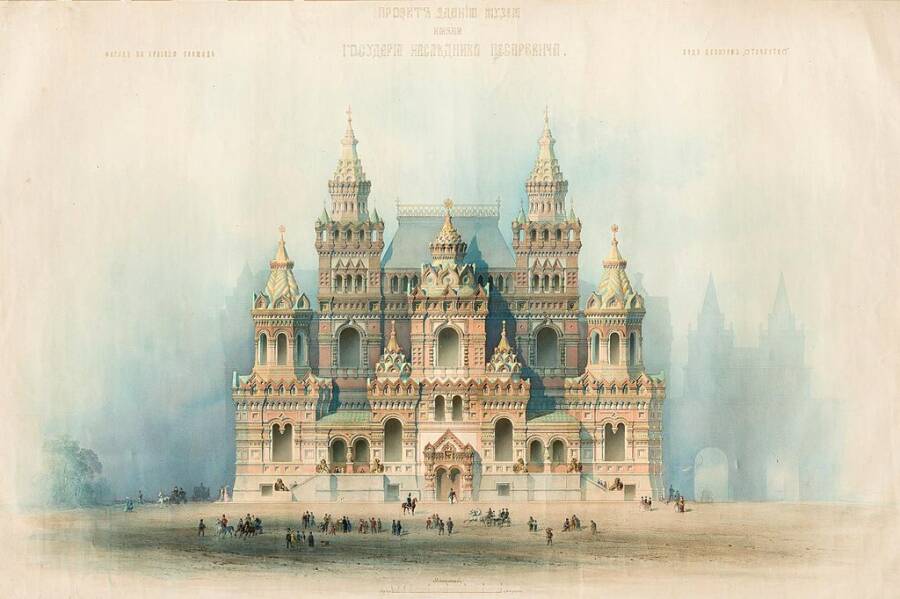

Возведение здания

Под строительство отвели территорию между Никольской и Сенатской башнями. Возводили здание почти десять лет, поскольку с момента основания музей существовал на личные средства энтузиастов и добровольные пожертвования. Министерство финансов подключилось к решению денежного вопроса накануне вступления на престол Александра III – ко дню коронации государя следовало полностью достроить музей.

Проект, который предложили архитектор В.О. Шервуд и инженер А.А. Семенов, не сразу снискал положительную оценку. Дело в том, что основатели настаивали на строительстве здания в русском стиле шестнадцатого столетия – чтобы музей идеально вписывался в остальной архитектурный ансамбль на Красной площади и уравновешивал собой уже существующие монументальные постройки. Оформляя фасады, архитектор ориентировался на декоративное убранство Храма Василия Блаженного, церкви Вознесения в Коломенском, возведенной в честь рождения будущего Ивана IV, а также на внешний вид царского дворца в Коломенском – любимой резиденции царя Алексея Михайловича. Финальный проект здания музея назывался кратко, но красноречиво – «Отечество».

Строительство музея растянулось с 1875 по 1883 годы. Сначала директором стал Алексей Уваров, а после его смерти – Иван Забелин. Здание возводили на века: геральдические скульптуры и флаги на шатрах и кровлях оснастили поворотными механизмами, чтобы те могли выдержать сильные порывы ветра. На шатрах самых высоких башен располагались двуглавые орлы – их изображения заимствовали с герба первых Романовых. Полы первого этажа музея украсили мозаиками, а ступени лестниц сделали из каррарского мрамора – одного из ценнейших сортов, который добывают в итальянских Альпах. В оформлении интерьеров исторического музея приняли участие практически все видные художники тех лет. Виктор Васнецов, например, написал фриз «Каменный век», а панораму Керченского пролива создал Иван Константинович Айвазовский. Выдающиеся мастера из поселка Палех Владимирской губернии уже в начале XX века оформляли росписью залы, связанные с правлением Ивана Грозного и Бориса Годунова. А вот залы второго этажа не удавалось оформить вплоть до падения Российской империи. Нередко художники пользовались ими как своими мастерскими. Так, в стенах Исторического музея трудились и создавали шедевры В.И. Суриков, И.Е. Репин и В.А. Серов.

Уникальные экспонаты: от первой книги до сабли Наполеона

В экспозиции Исторического музея представлена одна из древнейших русских книг – «Изборник Святослава» 1073 года. В списке самых древних рукописных произведений «Изборник» занимает третье место, после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса». Сама книга представляет собой переписанные дьяком Иоанном болгарские тексты. Книга составлена по заказу, данному князем Святославом Ярославичем – сыном Ярослава Мудрого. Есть в музее и первая печатная книга с кожаной обложкой и двуглавым орлом на ней, изданная в Москве, – знаменитый «Апостол» Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Историки полагают, что эту книгу вполне мог листать сам Иван Грозный, восхищаясь аккуратным шрифтом.

Другая группа интересных экспонатов, которые можно увидеть в Историческом музее, – предметы одежды и быта царственных особ. Сохранилась до наших дней верхняя часть шубы Алексея Михайловича – ее называют спорок. Шуба в XVII веке была неотъемлемой частью гардероба представителей знати и считалась желанным подарком к любому празднику. В шубах отправлялись и на заседание Боярской Думы, и на застолья, и на пиры, а также на редкие прогулки. В царских семьях было принято шубы «наследовать» по мужской линии, то есть, сыновья донашивали вещи отцов. Спорок Алексея Михайловича, возможно, тоже достался ему от первого правителя из династии Романовых – Михаила Федоровича. Шуба сшита из беличьего меха (он находится с внутренней стороны), а сверху расшита растительными узорами и выполнена из золоченого атласа.

В музее находятся предметы, принадлежавшие и зарубежным историческим личностям. Один из них – роскошная сабля Наполеона, обладателем которой он стал после Египетского похода. Удивительно, как столь дорогое для французского императора оружие оказалось в руках у русских. Однако судьба сабли была не менее удивительной, чем участь ее первого владельца. Одна из версий гласит, что Наполеон сам вручил саблю графу Шувалову, адъютанту Александра Первого. Шувалов в числе представителей стран-победительниц сопровождал французского императора на остров Эльба, куда того сослали после заключения Фонтенблоского договора 1814 года. Перед началом периода «Ста дней» Наполеона ожидало еще одно испытание – проехать по собственной стране, которую бывший правитель привел к поражению. Наполеон боялся разгневанной толпы, которая в Авиньоне и Оргоне набрасывалась на карету с криками «Долой тирана и разбойника!». Шувалов оттеснил негодующих людей и, дабы обезопасить Наполеона от дальнейших нападок, переоделся в его костюм, а бывшему императору предложил простую синюю блузу, не привлекающую внимания зевак. Добравшись до фрегата «Неукротимый», Наполеон в благодарность вручил графу Шувалову свою саблю. Оружие хранилось в семье графа, было собственностью потомков до начала Гражданской войны, затем его конфисковали красные и даже использовали в боях. Лишь годы спустя сабля «обрела покой» в Музее Отечественной войны 1812 года, который является частью Исторического музея.