Московский зоопарк в годы войны: спасти животных вопреки всему

Московский зоопарк является старейшим в России. Его открыли в период правления Александра II и тогда именовали «зоосадом». За годы существования зоопарка его сотрудники и обитатели переживали и счастливые, и трудные времена. Самым тяжким испытанием стала Великая Отечественная война. К моменту ее начала в Московском зоопарке насчитывалось более пяти тысяч живых существ – от млекопитающих до рыб. Все служащие зоопарка самоотверженно пытались сохранить им жизнь, несмотря на лишения и огромные риски.

Задача – выжить

Когда началась война, директором зоопарка был ученый-ветеринар Трофим Ермолаевич Бурделев. Современники вспоминали о нем как о волевом и талантливом человеке, способном найти выход даже из самой непростой ситуации. Как раз такой руководитель и нужен был зоопарку в это время. Директор принял решение о сокращении штата сотрудников: из 750 человек осталось чуть более двухсот. Эта мера была неприятной, но необходимой в экстремальных обстоятельствах. Большую нагрузку взяли на себя женщины, так как почти все мужчины-сотрудники ушли на фронт. Понятие «рабочий день» как таковое перестало существовать, трудиться приходилось без выходных, а об отпусках и вовсе не шло никакой речи.

За 1941 – 1945 годы зоопарк ни разу не закрывался. Животным приходилось несладко: им не хватало кормов, вольеры слабо отапливались. Зимой сотрудники сами заготавливали дрова для отопления, вырубая в Измайловском парке больные деревья. Еду для животных подогревали и делили на много маленьких порций, чтобы помочь справиться с чувством голода. Хищникам вскоре стало недоставать мяса, и в зоопарке приняли решение кормить их мясом павших лошадей. Предварительно провели исследование о влиянии такой диеты на здоровье зверей, взяв специальные пробы конины. Военные помогали зоопарку, сообщая, где достать такое мясо. Накормить травоядных обитателей Московского зоопарка тоже оказалось непросто. Заготовкой сена занимались сами, а когда шли бои под Москвой, вывозить его из прифронтовой зоны зачастую приходилось под огнем. Летом ситуация выправлялась: траву косили в парках и на бульварах.

Эвакуация

На случай бомбежек директор зоопарка провел серьезную работу со своими подчиненными. Каждый сотрудник знал, на каком месте ему следует находиться, чтобы мгновенно принять необходимые меры. На все окна в помещениях сделали светомаскировку, чердаки засыпали песком, а на печные трубы надели колпачки. И все же после первой бомбардировки в ночь на 23 июля 1941 года жизнью обитателей Московского зоопарка решили не рисковать и задумались об эвакуации части животных. Увы, тех, кто отправился в Сталинград, ждала трагическая судьба. Однако у направленных в Свердловск было больше шансов на спасение. Сопровождала животных заведующая секцией хищников Вера Чаплина. В Свердловский зоопарк она везла африканского слона, уссурийских тигров, рысей, льва, антилоп и носорога.

Увы, часть обитателей Московского зоопарка погибла из-за нехватки пищи и неподходящих условий содержания. Чувствительные к перепадам температур страдали в первую очередь. Еще в пути пневмонией заболел шимпанзе по кличке Мориц и справиться с болезнью так и не смог. Когда животных в 1944 году везли из эвакуации обратно, во время поездки не обошлось без происшествий. В вагон, где находились звери, проник грабитель. Он находился на крыше и на полном ходу поезда смог запрыгнуть в дверь. Ситуация страшная: пострадать могли как сотрудники, так и сами звери, однако на помощь своим собратьям пришла рысь Тася. Вера Чаплина впоследствии вспоминала, что решение выпустить дикую кошку из клетки пришло к ней внезапно – иначе противостоять мародерам было невозможно. Увидев подозрительных людей, рысь угрожающе зарычала и спугнула грабителей. Сопровождающие немедленно закрыли двери вагона, а рысь с видом победительницы проследовала обратно в свою клетку.

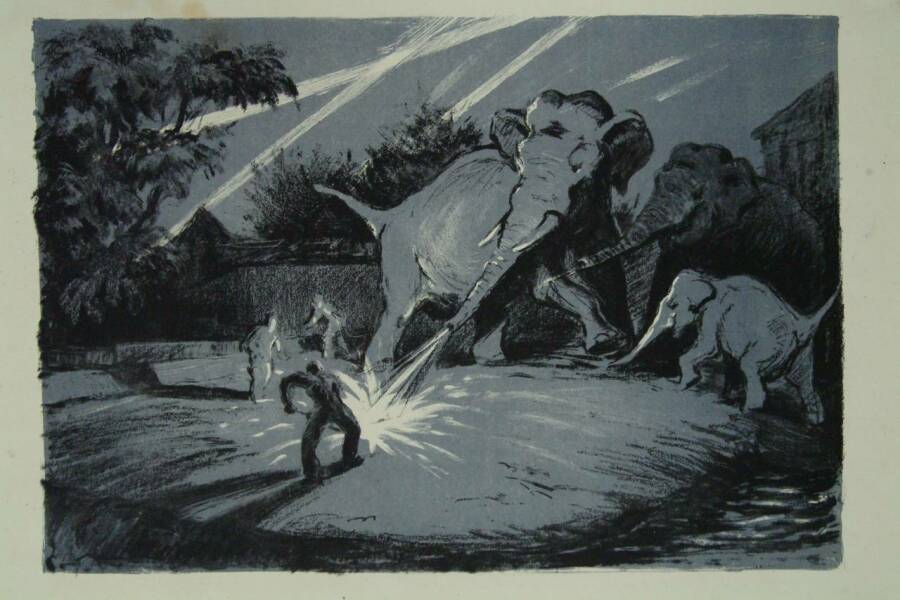

Отважный слон, стойкая медведица и «победный» бегемот

Второй раз Московский зоопарк подвергся обстрелу в ночь с 4 на 5 января 1942 года. Сотрудники смогли уберечь всех животных и даже обратили внимание, как их подопечные реагируют на бомбежку. А ведь все вели себя по-разному. Хищные звери и птицы в основном сохраняли спокойствие, а вот олени и лани от страха метались по своим вольерам и могли нанести себе травмы. В ту зимнюю ночь в зоопарк попали зажигательные бомбы, но некоторые животные сохраняли потрясающую стойкость и невозмутимость. Слоны сами вышли из загоревшегося слоновника, поливая друг друга водой. Один из любимцев посетителей – огромный слон по кличке Шанго – и вовсе помогал сотрудникам тушить зажигательную бомбу. Этот сюжет нашел отражение в картине «Воздушная тревога». Слона Шанго москвичи хорошо знали еще до начала войны. Каждый, кто приходил в зоопарк, обязательно навещал строптивого гиганта, рост которого составлял четыре с половиной метра, а вес – более пяти тонн! Шанго был не прочь пошутить над доверчивой публикой: сначала подманивал к себе зрителей, а затем обдавал их струей воды из хобота или подходил совсем близко к толпе и ловко выхватывал какой-нибудь предмет.

Современный зоопарк состоит из двух территорий – Старой и Новой. Так было и во время войны. Однако Новую территорию закрыли (там располагалась воинская часть), а на Острове зверей устроили склад боеприпасов и установили зенитную батарею. Казалось бы, всех животных нужно срочно перевозить либо на Старую территорию, либо в эвакуацию, но возникла проблема. Бурая медведица по кличке Зойка осенью уже впала в спячку – степенно улеглась в берлоге, которую сама и вырыла. Сотрудники зоопарка не решились будить свою питомицу, и на свой страх и риск оставили ее на Новой территории. Весной Зойка как ни в чем не бывало покинула укрытие и поразила военных своим чинным, спокойным поведением. Единственное, что могло вывести медведицу из равновесия, – лакомства, которые она постоянно выпрашивала у сотрудников зоопарка. На Старой территории воссоединения со своей подругой ждал медведь по кличке Шалун. Они с Зойкой благополучно пережили войну и вновь увиделись в 1945 году.

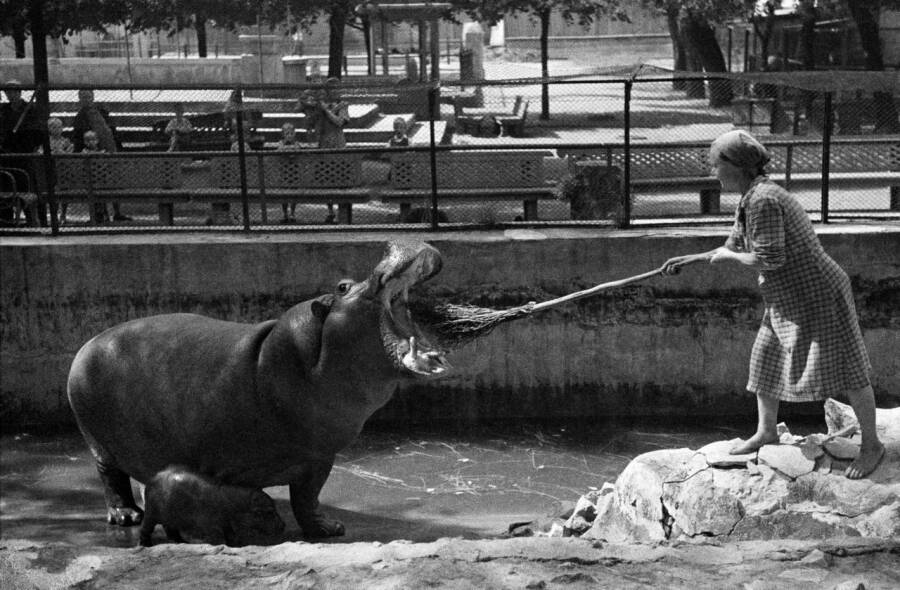

В годы Великой Отечественной войны в Московском зоопарке побывали более четырех миллионов человек. Четверть из них – бойцы Красной армии. Многие военные, оказавшись в Москве, старались выкроить хоть немного времени, чтобы сходить в зоопарк. Посещение и экскурсии для них, разумеется, были бесплатными. Красноармейцы признавались, что вид животных, умиротворенных и занятых своими повседневными «делами», помогал им отвлечься от жестокой действительности и на мгновение забыть ужасы военного времени. В 1943 году в зоопарке впервые с начала войны стали появляться детеныши. Пополнение в семействах случилось у бегемотов, павианов и енотовидных собак. Особенно радовались рождению бегемота: это был первый случай, когда он появился на свет в неволе в одном из советских зоопарков. Детеныша назвали Август. Его родителей привезли в Москву незадолго до войны, а в 1944 году они дали потомство. Представителей других видов привозили в Московский зоопарк по репарации и в качестве подарков от военных и полярников.

Гость из Германии

В 1946 году в зоопарке поселилось животное с загадочной историей. Это был аллигатор, которому в Москве дали кличку Сатурн. Поговаривали, что раньше он являлся личным питомцем Гитлера, хотя прямых доказательств этому нет. Сатурн жил в Берлинском зоопарке с 1936 года и запомнился многим посетителям, а спустя семь лет пропал. Побег случился во время бомбежки, когда в террариум с рептилией попал снаряд. Почти никто из собратьев Сатурна не выжил, а он смог уползти в тихое место и каким-то чудом два с лишним года прятался на улицах столицы Третьего Рейха. Чем он питался и как не попадался на глаза людям, – загадка.

Поймать беглеца удалось лишь британским солдатам. В 1946 году они обнаружили животное в своей зоне оккупации. Сначала аллигатора отвезли в зоопарк Лейпцига, а уж затем отправили в СССР. В Московском зоопарке он прожил необыкновенно долгую жизнь. Сотрудникам зоопарка свирепый хищник не давал спуску: с женщинами вел себя спокойно, а вот при мужчинах демонстрировал крутой нрав, грыз бетонные плиты вольера. Обычно в неволе аллигаторы могут прожить до сорока лет, но Сатурн вдвое превысил этот показатель и скончался совсем недавно – в 2020 году. Ему было 84 года. Среди сотрудников зоопарка долгое время ходила легенда, что однажды Сатурн, всегда суровый и сдержанный, начал сильно нервничать. Дело было в 1993 году: по Садовому кольцу проезжали танки, и животное почувствовало вибрацию. Сентиментальные очевидцы уверяли, что на глазах Сатурна в тот момент выступили слезы – возможно, аллигатор вспомнил о том, что ему пришлось пережить до обретения дома в Московском зоопарке.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День памяти и скорби. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.