«Молнии взрывов отражались в позолоте воздетых над головами крестов». Армейское духовенство в годы Первой мировой войны

Опубликовано:

Бахурин Ю.А. «Молнии взрывов отражались в позолоте воздетых над головами крестов». Армейское духовенство в годы Первой мировой войны // Апостол. Церковно-культурный журнал. 2011. № 1 (7). С. 32-35.

Ю.А. Бахурин

«Молнии взрывов отражались в позолоте воздетых над головами крестов». Армейское духовенство в годы Первой мировой войны

Военные священники в полках русской армии появились в царствование Алексея Михайловича (1645-1676). Уже в годы Северной войны в непосредственном подчинении главнокомандующего в армии находились обер-полевые священники, а на флоте — обер-иеромонахи. Финалом же эпохи армейского духовенства русской армии, совпавшим с крахом Российской империи, стала Первая мировая война 1914-1918 гг. Она является одной из самых трагических и славных страниц истории России, в которую вписаны имена не только видных стратегов и георгиевских кавалеров, но и полковых батюшек, окормлявших «христолюбивое воинство» на передовой в течение всех четырех лет полыхания мирового пожара. В настоящей статье предпринята попытка осветить историю армейского духовенства Русской императорской армии в годы Великой войны, к сожалению, остающуюся в тени науки и исторической памяти.

К началу войны каждый пехотный (стрелковый) и кавалерийский полки имели своего священника, которому вменялось религиозное воспитание воинов, проведение церковных служб, а в военное время — благословление их перед боем на ратные подвиги в защиту Веры, Царя и Отечества. Во время боя священник должен был находиться в местах оказания первой помощи, ухаживать за ранеными, перевязывать их и облегчать физические страдания. Дополнительно на полковых священников возлагались обязанности по организации погребения погибших, их отпевание, извещение родственников о гибели родных и близких, а также поддержание порядка в местах воинских захоронений.

Воинские священники также состояли в штатах некоторых штабов и учреждений военного ведомства. При некоторых полках и военных заведениях существовали полковые церкви. В помощь полковому священнику назначался церковник без сана из нижних чинов[1].

С первых дней Великой войны полковые батюшки пребывали со своей паствой на передовой, появляясь перед атаками на простреливаемых позициях, благословляя войска, напутствуя ободряющим евангельским словом и поведением, достойным сану. Но этим их служение не ограничивалось — многие священники проводили в солдатской среде большую работу, организовывали стирку белья, ходатайствовали о нуждах нижних чинов перед командирами полков. Седовласые иереи в рясах, а порой и в солдатской униформе никого не удивляли, равно как и капелланы в войсках Германской и Австро-Венгерской империй.

Здесь будет уместно привести 2 красноречивых примера отношения солдат и офицеров противоборствующих армий к вере, исповедуемой противников, к храмам на занятой ими территории. Полковник Б.Н. Сергеевский, бывший в годы Первой мировой войны начальником службы связи Ставки Верховного Главнокомандующего, вспоминал в эмиграции: «В Куттене, около штаба бригады, находилась большая, давней постройки кирка. Мы приняли меры ее охранения от ограбления и осквернения — у кирки всегда стоял дневальный.

Вскоре после занятия Куттена, при штабе стали совершаться воскресные богослужения полковыми священниками, по очереди. Богослужения эти совершались в той же кирке, для чего, перед лютеранским престолом был поставлен православный, походный. Стены кирки были к Николину дню (праздник одного из полков) убраны ельником.

12 декабря, в день немецкого Рождества, две древних старухи... пытались пройти в церковь. Дневальный их задержал и, опасаясь, что они хотят сигнализировать противнику с колокольни, привел их в штаб. Я разрешил пустить их в церковь. Помолившись там, они вернулись к штабу и, что то старались объяснить офицерам. Позвали меня. Оказалось, что они, растроганные до слез, благодарят за то, что их церковь не только не разорена, но даже украшена и русские, по видимому, там молятся. Так говорила младшая из старух. Старшая же долго вычитывала мне какие то отрывки из псалмов, видимо призывая на нас Божие благословение...»[2]

Германские же и австро-венгерские войска и власти не только не помышляли ни о чем подобном, но подчас не гнушались и неприкрытым святотатством. 1915 год ознаменовался для Русской императорской армии чередой тяжких поражений и «Великим Отступлением» из западных губерний России в целях сохранения боеспособных войск. Наряду с промышленными объектами, университетами и проч. Вглубь России были эвакуированы женские монастыри Холмско-Варшавского «семейства», включая и Красностокский Гродненской епархии. В зоне же оккупации временно оказалась Почаевская лавра. Австрийские власти выселили монахов в лагерь для военнопленных, главный храм превратили в костел, а в двух других устроили кинематограф и офицерский ресторан[3]. Однако оккупанты наслаждались созданным ими «комфортом» недолго: весной 1916 г. в ходе знаменитого «Брусиловского прорыва» Почаевская лавра была освобождена.

Наиболее трагической страницей вышеупомянутого «Великого Отступления» русской армии стало падение крепости Новогеоргиевск — крупнейший цитадели не только Российской империи, но, возможно, и Старого Света, взятой германскими войсками в августе 1915 г. Еще до начала войны непосредственно в ней находилось 5 военных церквей:

церковь военного госпиталя в госпитальном бараке;

церковь во имя св. князя Александра Невского 5-го Калужского пехотного полка в казенных казематах;

церковь во имя вмч. Федора Стратилата 6-го Либавского пехотного полка в казенных казематах;

церковь во имя св. князя Александра Невского в укреплении Варшавского фронта за рекой Вислой — отдельное здание;

церковь во имя свт. Николая Чудотворца в казармах Наревской минной роты в посаде Новый Двор и Новогеоргиевский крепостной Георгиевский собор[4] — немало число для города-крепости. По воспоминаниям офицера лейб-гвардии Преображенского полка С.А. Торнау, в первые дни Великой войны находившегося в Новогеоргиевске, всенощная служба в канун их полкового праздника прошла «в самом великолепном Храме».[5]

В 1915 г. протопресвитер русской армии и флота Г.И. Шавельский объезжал западное порубежье, окормляя паству, был и в Новогеоргиевске. Но совсем немного времени спустя крепость пала... И прибывшие в неё сам кайзер Вильгельм II и генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, среди прочих полуразрушенных строений заметили маленький, чудом уцелевший во время обстрела деревянный барак. Внутри него находилась импровизированная церковка — печальный итог прежнего храмового великолепия, а земля вокруг была покрыта множеством свежих могильных холмиков. В одном из них была навсегда погребена храмовая утварь, кресты и иконы в дорогих окладах — солдаты накануне падения крепости погрузили их в гроб и укрыли в могиле, дабы не оставлять врагу. Имен последних защитников Новогеоргиевска и его духовного ядра на неказистых крестах из древесины в спешке начертано не было.

Помнившие же их покидали свой оплот, претерпев пленение, и среди них брели и священники. Множество священнослужителей продолжали оставаться в военном плену у противника, обходившегося с ними подчас попросту бесчеловечно. Рядовой 107 пехотного полка Митрофан Руденко был очевидцем того, как германский солдат бил по щекам взятого в плен православного священника и плевал ему в лицо. В лагере Альтграбов комендант лагеря Вебер, встретив престарелого дивизионного священника, остановил его и, сделав замечание за недостаточно низкий поклон, неоднократно ударил рукою по лицу.[6] При этом приказом по I русской армии еще от 17 сентября 1914 г. (ст. ст.) неприятельских священников предписывалось брать в плен лишь в случае их добровольной сдачи, как некомбатантов![7]

Несмотря ни на что, весной 1916 г. по инициативе протопресвитера Г.И. Шавельского при Св. Синоде была учреждена специальная комиссия, в задачи которой входило «командировать в Германию и Австрию для пастырского попечения о военнопленных священников, снабжать их необходимыми для богослужений принадлежностями, ...посылать ...военнопленным в духовную помощь и утешение соответствующие издания религиозно-нравственного, научного и общелитературного содержания».[8] На передовой же к этому времени сомнения морального характера в связи с необходимостью убивать, вместе с ограниченными фронтовой обстановкой возможностями соблюдать посты и исполнять религиозные обряды, видимо, содействовали массовому обмирщению войсковой среды, ослаблению солдатской религиозности.

Но даже на третий год тяжелейшей войны русские солдаты, близкие к безумию от одной лишь усталости, не оставались глуха к слову пастырей, в подтверждение чего мы сегодня можем прочесть искренние строки мемуаристов.

«...В глухом еловом лесу, в сугробах снега, на месте, куда совершенно нет никаких дорог, вдруг появилась маленькая деревянная церковь.

Вечер. В лесу густая мрачная темнота. Ветви елей, пригнувшиеся под тяжестью налипшего на них снега, чуть качаются, как руки лесных духов или сказочных великанов, протянутые к пробирающимся, в темноте, путникам. Нависшее низко черное небо давит к землю, холодный ветер завывает в верхушках деревьев.

И вдруг блеснул огонек. Яркой путеводной звездой мелькает сквозь чащу леса, манит к себе, ободряет. Из ночной глубины до слуха донесся аккорд чистых звуков. Свет ярче и, сразу, сияя огнями, на темном фоне столпившихся елей, ясно рисуется церковь, из которой рвется наружу, в темный лес, чудная музыка церковных напевов.

В бригадной церкви отец Михаил служит всенощную под грохот разрывов германских мин, летящих в наши окопы...»[9]

Никто тогда не мог предположить, что приближающиеся февраль 1917 г. и начало революции не только раскроят общество и раздробят монолит прославленной русской армии, но и внесут смуту в ряды армейского духовенства, прежде незыблемые. Что полковой священник лейб-гвардии Финляндского полка о. Михаил (Семенов) вместе со своей паствой покинет окопы, уходя в обреченное наступление, а иерей при Касперовском лазарете (в тыловой Одессе) на молебне выбросит из текста присяги «старорежимные» слова. Ставший очевидцем этого небрежения генерал-майор А.Н. Снесарев задастся мучительным вопросом: «как легко выбрасываются слова, отражающие те мысли, которые создавались столетиями. Слов нет, правда, но разве и мысли так же скоро исчезли?»[10]

Этот вопрос был адресован безмолвию грядущих десятилетий, потомкам, России, которая забудет о той страшной войне. Но нам сегодня позволено знать, что тысячи военных священнослужителей в годы Первой мировой делили с солдатами и офицерами Действующей Армии все тяготы окопной войны и не щадили своих жизней во имя священного долга, а сотни были награждены золотыми наперсными крестами на георгиевской ленте. И сберечь это возрожденное знание, частицу памяти о Великой войне — уже наш общий долг.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Марков О.Д. Русская армия 1914-1917 гг. СПб., 2001. С.19.

[2] Сергеевский Б.Н. Пережитое. 1914. Белград, 1933. С. 166-167.

[3] Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале ХХ века. М., 2002. С. 282.

[4] Сокол К.Г., Сосна А.Г. Купола над Вислой: Православные храмы в Центральной Польше в XIX – начале ХХ века // Вестник церковной истории. 2007. № 2 (6). С. 190-191; Цитович Г.А. Храмы армии и флота. Пятигорск, 1913. С. 202-206.

[5] Торнау С.А. С родным полком. Берлин, 1923. С. 14.

[6] Цит. по: Документы о немецких зверствах в 1914-1918 гг. М., 1942. С. 38-39.

[7] Отдел военной литературы Российской государственной библиотеки (ОВЛ РГБ). Δ 157/20. Л. 80.

[8] Нагорная О.С. Религиозная жизнь российских военнопленных в немецких лагерях в годы Первой мировой войны // Отечественная история. 2008. № 5. С. 156-165.

[9] Веверн Б.В. 6-я батарея. 1914-1917 гг. Повесть о времени великого служения Родине. Т. 2. Париж, 1938. С. 129-130.

[10] Цит. по: Фронтовые дневники генерала А.Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2004. № 11. С. 53.

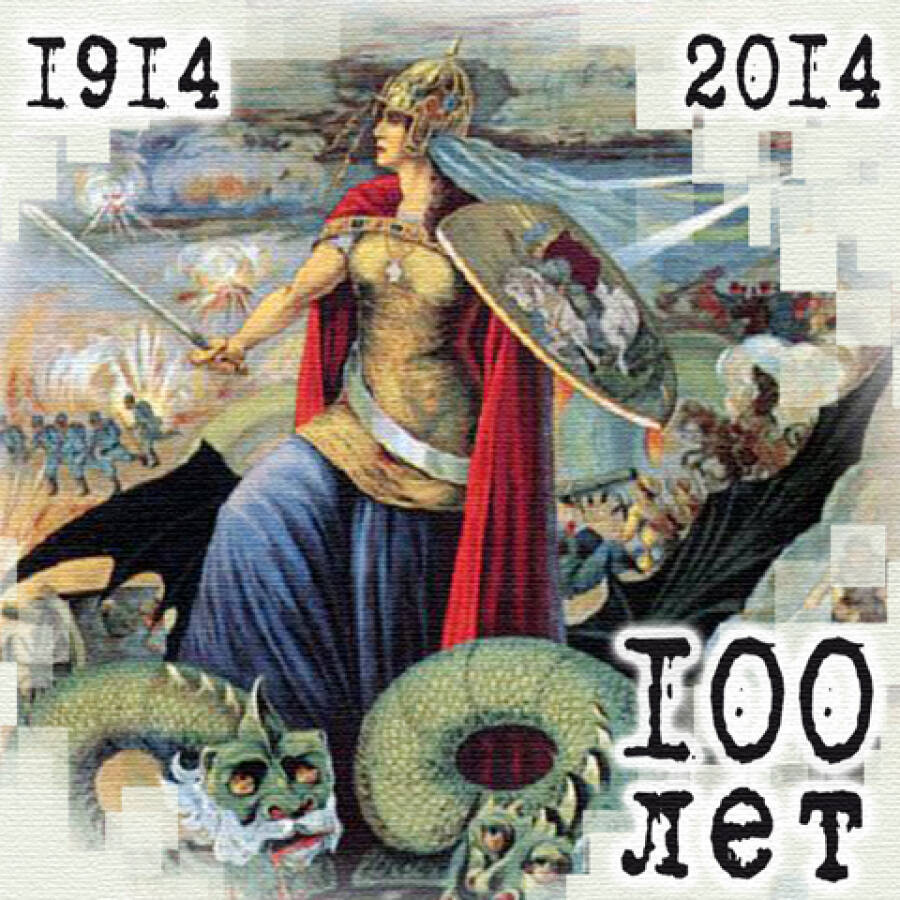

Обложка: Плакат 1914 года. Российская империя изображена в образе поленицы, попирающей змея с двумя головами, символизирующими Германию и Австро-Венгрию.

Источник: https://ru.wikipedia.org