Многонациональная империя. Россия, XIX век

Национальная политика Российской империи: от Екатерины II до Николая II

Россия превратилась в империю после того, как Пётр I сумел одолеть грозных шведов в длительной Северной войне. После победы государь принял титул императора, что позволило в свою очередь повысить и статус России. При Петре I особого внимания национальному вопросу не уделялось, хватало других проблем. А при Екатерине II Великой (1762 – 1796 годы правления) ситуация изменилась в корне.

Государство прирастало новыми территориями и новыми народами. Игнорировать их уже было нельзя. К тому же, империя постоянно пополнялась добровольными переселенцами из других государств. И этот вопрос также требовал урегулирования. В 1763 году императрица подписала манифест «О дозволении всем иностранцам, въезжавшим в Россию, селиться в разных губерниях, их правах и льготах». Это привело к тому, что на территорию Поволжья массово хлынули немцы. Там они получили сниженные налоги и освобождение от воинской повинности. Это вызвало недовольство русского дворянство. Доходило до того, что некоторые пытались стать «немцами», чтобы получить льготы.

Головной боли Екатерине II добавили Крым и Причерноморская территория Кубани, которые официально вошли в состав Российской империи. Местные народы, в большинстве своём, лояльно относились к Санкт-Петербургу. Они приняли подданство, часть согласилась и на смену религии. Но были и ногайцы, которые оказались признать власть России над собой. Ни о каком взаимодействии с ними речи не шло. И императрица решила переселить непокорных ногайцев за Урал. Как говорится, с глаз долой. Но те подняли восстание. Его подавили, а ногайцев всё-таки пересилили. Правда в Приазовские и Прикаспийские земли.

Кроме этого, Екатерина II отметилась ликвидацией Запорожской Сечи. А казаков расселили на Керченском и Таманском полуострове, а также по правому берегу Кубани. Решила она и еврейский вопрос указом от 23 декабря 1791 года о «черте оседлости». Это означало, что евреи, ставшие подданными Российской империи после второго раздела Речи Посполитой, надлежало жить на определённой территории. Это решение позволило не только сохранить самобытность еврейской культуры, но и избавить русских купцов о прямой конкуренции.

Во время правления Александра I (1801-1825 годы) Российская империя приросла Финляндией. Поскольку и финны, и шведы сильно отличались от русских, государь выбрал стратегию мягкой национальной политики. И новая территория получила по факту неограниченную самостоятельность. Более того, при Александре I не предпринимались попытки встроить Финляндию в жизнь Российской империи. Она находилась обособлено и управлялась собственным генерал-губернатором. Его, конечно, назначал государь, но последнее слово оставалось за финским сеймом. Соответственно, финны продолжили «вариться в собственном соку».

Схожая ситуация была и с Польским царством, вошедшим в состав Российской империи в 1815 году. Вот только от поляков было больше проблем ввиду многочисленности народа. Александр I попытался сгладить острые углы конституцией, а также составом сейма, собранном только из поляков. При этом, государственные должности могли занимать тоже только поляки. Польский же язык сохранил за собой статус официального.

А вот жителям Прибалтики такими привилегиями российский государь не наделил. Зато распорядился наделить крестьян (в основном, эстонцы и латыши) землёй, которую они могли передавать по наследству. Помещики (обычно, германцы) не могли уже менять или продавать крестьян без земельного надела.

При Александре I, после победы над Персией в 1813 году, Российская империя приросла Дагестаном и северной частью Азербайджана. Учитывая количество народов, проживавших на той территории и их культурные особенности, император придерживался мягкого курса в национальной политике.

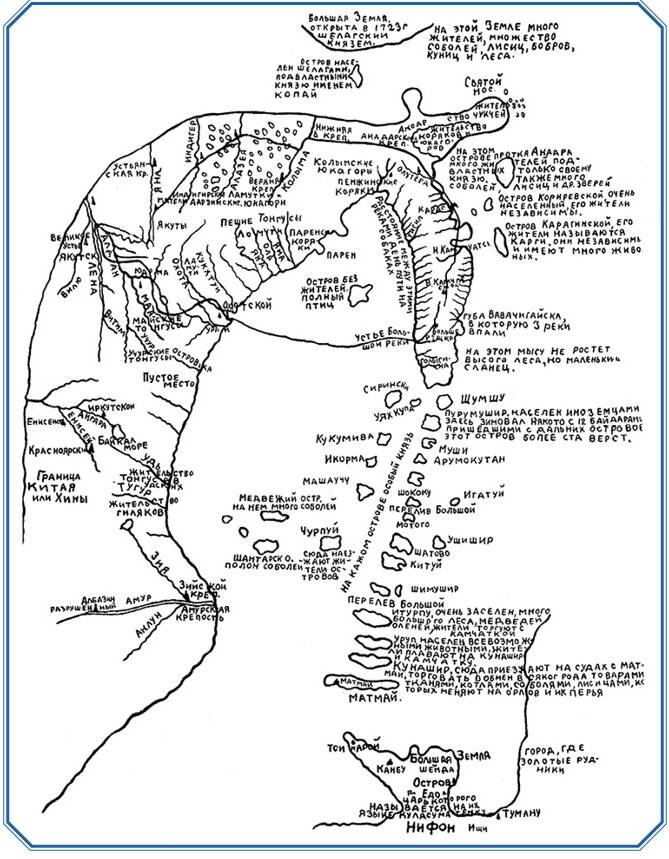

В то же время шло активное освоение Сибири за счёт переселенцев. Русские люди селились в городах, выстраивали отношения с коренными народами - «инородцами», как их тогда называли. Начался мощный процесс взаимодействия разный культур. При этом в жизни «инородцев» практически ничего не менялось, они по-прежнему занимались охотой, оленеводством. Подстраиваться приходилось русским переселенцам.

Национальная политика начала меняться при Николая I (правил с 1825 по 1855 годы). Ему пришлось всерьёз заняться польским вопросом, который обострился после восстания, подавленного в 1831 году. Николай решил действовать жёстко. Он распорядился отменить польскую конституцию, ликвидировать сейм и армию, закрыть университеты в Варшаве и Вильно, а польский злотым заменить рублём.

Ужесточилось отношение к евреям. Николай I позволил им переселяться в Сибирь (расчёт был на последующую ассимиляцию), ввёл воинскую повинность и ликвидировал независимость еврейских общин. А вот отношение к Финляндии не изменилось.

Александр II (правил с 1855 по 1881 годы), продолжил политику обособления Финляндии. При нём финны обзавелись стрелковыми батальонами, независимой образовательной системой, валютой, таможней. Количество прав и свобод в Финляндии было столь велико, что она, по сути, являлась государством в государстве.

В Польше государь продолжил политику закручивания гаек, чтобы взять проблемную территорию под полный контроль.

После окончания Кавказской войны (1864 год), империя приросла новыми территориями на Кавказе. Взаимодействие русских и кавказцев выстраивалось с трудом. Разница в культурном плане и менталитете сыграла большую роль. И хотя при Александре II на Кавказ отправились русские переселенцы, местные народы не ассимилировались. Они сумели сохранить и язык, и обычаи, и религию.

Александр III ещё более серьёзно занялся вопросом национальной политики. Он видел путь в сохранении единства огромного государства, населённого большим количеством народов, в распространении русской культуры и вероисповедания. Это касалось как малых народов, так и многочисленных, например, поляков. Их язык постепенно начал меняться на русский в административных и судебных делопроизводствах. Затронула политика «русификации» и систему образования. Схожая картина наблюдалась и в Финляндии. Александр III и вовсе хотел лишить её статуса автономии, превратив в обычную губернию. Закручивание гаек происходило и в Прибалтике. В школах было введено обязательное изучение русского языка, латышам и эстонцам начали активно предлагать сменить лютеранство на христианство. Параллельно был запущен процесс выдворения немецкого населения.

Кавказ и при Александре III оставался проблемным регионом. Несмотря на попытки всех предыдущих государей переломить непростую ситуацию, ничего не получилось. И поэтому Александр III избрал более либеральную национальную политику с сохранением языков, веры и традиций местных народов. Он уравнял в правах русских и кавказских помещиков, чтобы обеспечить лояльность местной знати. С этой же целью были отведены места в российских университетах для студентов с Кавказа. Схожей политики государь придерживался и в Средней Азии, где ставка делалась на сохранение самобытности народов.

Иной подход государь выбрал для Приуралья, Среднего Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Процесс христианизации «инородцев» находился в финальной стадии. Однако несмотря на массовое распространение религии, коренные жители всё равно не отказывались от старой веры. И порой это приводило к конфликтам с русскими переселенцами.

При Николае II национальная политика Российской империи оставалась прежней лишь отчасти. Например, в Финляндии продолжалась русификация, затронувшая и органы местного самоуправления. Теперь чиновниками могли становиться не только финны, но и русские. Население восприняло это болезненно, последовали протесты и пикеты. Однако государь курс не сменил. И поэтому начиная с 1910 года на Финляндию стали распространяться законы Российской империи.

А вот в восточной части Российской империи, где проживали мусульмане, начался процесс аккуратной русификации. В 1907 году в школах велись уроки на национальных языках и русском. Схожая политика наблюдалась и на Кавказе. Поэтому туда начали переселять русских крестьян из южных регионов страны. Это было сделано для того, чтобы «разбавить» местное население и попытаться сблизить его с русскими.

Что же касается Польши, то здесь государь пошёл иным путём. Начался процесс ослабления национальной политики. И поэтому местным жителям было официально разрешено говорить на польском языке в госучреждениях, школах, а также использовать его при книгопечатании. Такого же курса Николай II придерживался и в Прибалтике, где в начальных школах появилась возможность преподавания латышского и эстонского языков.

Взаимодействие русских и малых народов

Коренные народы Севера и Северо-Запада европейской части России, войдя в состав единого государства, не ощутили особых перемен в своей жизни. Например, саамы, ненцы, коми-ижемцы и другие народы, проживавшие в тундре и лесотундре, как занимались оленеводством, охотой и рыболовством, так и продолжили заниматься. Некоторые из них по-прежнему перекочёвывали в зависимости от сезона: летом племена отправлялись к океанскому побережью, а зимой — в лесотундру. Русских переселенцев, в силу специфики и климата, и занятий, там практически не было. Однако многолетняя жизнь под «крышей» одного государства способствовала культурному обмену. Малые народы были знакомы с русским языком и обычаями.

Гораздо более тесные взаимоотношения возникли у русских с народами, проживавшими в лесной зоне. Карелы, ижора, финны-ингерманландцы, коми-пермяки и другие занимались земледелием (сеяли рожь, овёс, ячмень), пушной и боровой охотой, животноводством и рыболовством. Под влиянием русских переселенцев у них появились избы из сруба, была схожая одежда. Однако полной ассимиляции коренных народов не произошло, ввиду малочисленности русских переселенцев. Да и задачи такой перед Санкт-Петербургом не стояло. Менялись правители, но курс национальной политики оставался прежним – минимальное вмешательство во внутренние дела, уравновешенное налогами.

Точно такая же картина наблюдалась и на Кавказе, в Поволжье, Приуралье. Многочисленные народы жили в одной огромной стране, контактировали, вступали в союзы. Яркой иллюстрацией служит история покорения Чукотки, которая растянулась чуть ли не на полтора столетия. Чукчи оказались суровыми и гордыми воинами, не желавшими подчиняться России.

Союз против общего противника

Избежать столкновения не получилось, поскольку русские колонизаторы в XVII веке активно продвигались всё дальше на Северо-Восток. А основным плацдармом стал Анадырский острог, возведённый казаками Семёна Дежнёва в 1652 году. Освоение дальних земель продолжилось и в следующем столетии. К тому времени русские первопроходцы сумели наладить отношения с коренными народами тех земель – коряками, юкагирами, эвенами, якутами и другими. А точкой соприкосновения стало противостояние с чукчами.

Чукчи изрядно портили жизнь соседним народам, совершая на них нападения. Они угоняли оленей, грабили поселения. При этом, спасения от них не было. Чукчи мастерски орудовали луками и копьями, а доспехи из моржовых шкур отличались прочностью. Луораветланы (самоназвание чукчей, которое переводится как «люди») использовали военные приёмы и хитрости, что превратило их в главную силу всего региона.

В 1730 году казачий командир Афанасий Шестаков и драгунский капитан Дмитрий Павлуцкий, по приказу из Санкт-Петербурга, отправились покорять народы Чукотки, Камчатки и побережья Охотского моря. Поскольку оба военачальника отличались сложным характером, договориться им не удалось. Шестаков и Павлуцкий начали действовать по отдельности.

Вскоре Шестаков погиб, нарвавшись на засаду чукчей. Не помогли и коряки, которые решили удалиться с поля боя, чтобы не испытывать судьбу. А вот Павлуцкому вначале везло. Вместе с представителями других корякских племён он добрался до Чукотского полуострова, где и встретил чукчей. После нескольких кровопролитных столкновений северный народ согласился платить ясак. После этого Павлуцкий вернулся в Якутск и занялся другими делами. А чукчи вскоре перестали платить дань, начали нападать на российские, корякские, юкагирские и поселения, а также сборщиков ясака.

В 1747 году они совершили нападение на Анадырский острог, где находился Павлуцкий. Налёт был успешным, чукчи угнали стадо оленей. Дмитрий Иванович с казаками и верными коряками бросился в погоню. Но они не учли изобретательность чукчей и попали в засаду. Почти все погибли, в том числе и Павлуцкий. После этой победы чукчи продолжили совершать набеги на владения Российской империи и её народы. При этом в открытые бои они не ввязывались, используя партизанскую тактику.

Прошло чуть менее двух десятилетий. Отношения с коряками, эвенами, юкагирами и прочими северными народами оставались на хорошем уровне. Аборигены исправно платили дань, а если и возникали какие-то недоразумения, то они оперативно решались. Главной головной болью оставались чукчи. Русским переселенцам при поддержке казаков и дружественных племён так и не удалось их покорить. Дошло до того, что ближе к середине 1760-х годов Анадырская партия полностью разочаровала Екатерину II. И было принято решение о её ликвидации. Однако вскоре флаг Российской империи вновь появился на Чукотке. Императрица Екатерина II приказала вести колонизацию полуострова другим способом, более мягким, отвечая добром на провокации. И это сработало. Чукотка стала частью огромного государства. Но чукчи так и остались, по факту, независимым народом, которым не подчинялся законам империи. Ситуация изменилась после 1917 года, когда за них основательно взялись большевики.

Кстати, схожая ситуация наблюдалась и во время колонизации Аляски. В конце XVIII столетия Российско-американская компания добралась до полуострова. Началось постепенное освоение новых земель. С местными народами, как правило, конфликтов не возникало. Алеуты, индейцы-кадьякцы и другие, весьма лояльно относились к русским. А объяснялось это просто – взаимовыгодное сотрудничество. Народы торговали, став надёжными союзниками. Ещё крепче отношения русских и аборигенов стали после того, как РАК добралась до земель, населённых тлинкитами.

В отличие от алеутов и кадьянцев, тлинкиты были более агрессивны. Однако в начале индейцы и колонисты проблем друг другу не доставляли. Каждый занимался своим делом, мирно сосуществуя. Но идиллия оказалась скоротечной. Масштабный промысел животных, организованный русскими колонистами при поддержке союзников, тлинкитам не понравился. Начался конфликт. Первое столкновение произошло в 1792 году на острове Хинчинбрук. Тлинкиты напали на колонистов, возглавляемых Александром Андреевичем Барановым. На стороне русских выступили кадьякцы, являвшиеся врагами тлинкитов.

Война РАК с индейцами продолжалась вплоть до второй половины XIX века. И шла она с переменным успехом. В 1867 году Александр II продал Аляску американцам, поскольку РАК к тому времени являлась убыточной и лишённой каких-либо перспектив. Однако среди индейских племён (как дружественных, так и враждебных) ещё на протяжении длительного времени встречались русские слова и даже имена. Более того, некоторые тлинкиты сохранили христианскую веру даже после того, как русские колонисты окончательно покинули Аляску.

«Мултанское дело»

Не обошлось в Российской империи и без конфликтов на религиозной почве. Показательная история произошла в Удмуртии в конце XIX столетия. Тогда в Вятской губернии бушевала эпидемия тифа, лето выдалось аномально жарким, что повлекло за собой неурожай. Губерния находилась в карантине, а её границы были на замке. Удмурты (русские поселенцы называли их вотяками), несмотря на лояльное отношение к христианской вере, от своих традиционных верований не отказались. И поэтому местные колдуны и шаманы принялись проводить различные обряды, чтобы спастись от голода и болезни.

По странному стечению обстоятельств эпидемия не затронула две деревни — Старый и Новый Мултан, где жили, в основном, вотяки. Соответственно, это породило много разговоров о колдовстве. Других причин, почему болезнь обошла стороной удмуртские поселения, русские крестьяне не знали. Однако дальше разговоров дело не шло. Но ситуация резко обострилась в начале мая 1892 года. Местная жительница, русская, обнаружила в болотах обезглавленное тело.

Вскоре на место преступления прибыла полиция. Началось расследование. Врач установил, что мужчину обезглавили при жизни. Удалось установить и его личность — Конон Дмитриевич Матюнин, русский крестьянин. Вскоре полицейские выяснили, что у вотяков до сих пор практиковалось человеческое жертвоприношение — традиция «замаливания людей». Пазл сложился. От местных русских крестьян стражи порядка узнали, что удмурты совмещали две религии, значит, могли совершить преступление. Многочисленные опросы жителей деревень лишь подтвердили правильный ход мыслей. Сомнений не оставалось — ритуальное убийство.

Вскоре по подозрению в преступлении было арестовано несколько вотяков. Несмотря на отсутствие неоспоримых доказательств, их обвинили в преступлении. Затем группу удмуртов доставили в Санкт-Петербург. Дело бы закончилось быстро, если бы им не заинтересовался журналист и писатель Владимир Короленко. Изучив материалы следствия, он пришёл к выводу, что вотяки не виновны. Затем Владимир Галактионович написал несколько статей, посвящённых делу, чем вызвал большой общественный резонанс. И благодаря этому к делу подключился самый лучший адвокат Российской империи Николай Карабчевский. Причём защищал он вотяков бесплатно.

Судебный процесс растянулся на несколько лет. И вотяки всё-таки были оправданы. Выяснилось, что Матюнина убили два русских крестьянина из соседней деревни Анык. И чтобы избежать наказания, они решили превратить бытовое преступление в ритуальное и подставить таким образом вотяков. Однако выяснить имена убийц удалось только в начале 1930-х годов. Оказалось, что Тимофей Васюкин и Яков Конешин подставили удмуртов, надеясь, что после этого язычников выселят куда-нибудь, а их земли достанутся русскому населению деревни. Но план провалился.

«Обрусение» и «обынородчивание»

В 1822 году появился устав «Об управлении инородцами», составленный Михаилом Михайловичем Сперанским. Этот закон разделял коренное население Сибири на «оседлых», «кочевых» и «бродячих». И в зависимости от устава народы наделялись административным и правовым статусом.

Например, оседлые народы приравнивались к государственным крестьянам и мещанам. А вот бродячие (коряки, юкагиры и другие) получили самоуправление, где власть была отдана родоплеменной верхушке. Кочевые буряты, якуты, эвенки обзавелись улусами и стойбищами. Ими также руководили местные старосты с помощниками. Глав утверждал губернатор, а все распоряжения находились на контроле у русских чиновников.

Закон Сперанского закреплял за народами земли, определял размер налога, регулировал торговлю и распространял уголовное законодательство. Однако на деле всё было немного иначе.

В 1845 году появилось Российское географическое общество. И специалисты принялись изучать зауральские земли. Особенно их интересовали коренные народы Сибири, о которых в европейской части Российской империи практически ничего не знали. Это привело к тому, что «инородцы» воспринимались, как дикие и отсталые народы. Это подтверждали переселенцы, исследователи и путешественники. И представили РГО захотели лично выяснить, так или это было на самом деле.

Первым делом встал вопрос о вере. На протяжении пары столетий «инородцы» являлись христианами. Однако они, как и жители Удмуртии, умело сочетали элементы православия и традиционных верований. И такое положение дел условных остяков совершенно не смущало. При этом они отличались гостеприимством, миролюбием и состраданием, сохраняя «в чём-то первобытную наивно-детскую доброту сердца».

Однако у коренных народов Севера была и другая сторона. Они быстро адаптировались и подстраивались под условия и пришлых людей. Например, в общении с торговцами остяки, якуты и другие становились скрытными, хитрили, чтобы получить как можно больше выгоды. Взялось это не на пустом месте, точно также вели себя и русские переселенцы. Многие из них, особенно в первое время, видели в «инородцах» лишь возможность быстрого обогащения. А затем уже обе стороны вели себя соответствующим образом.

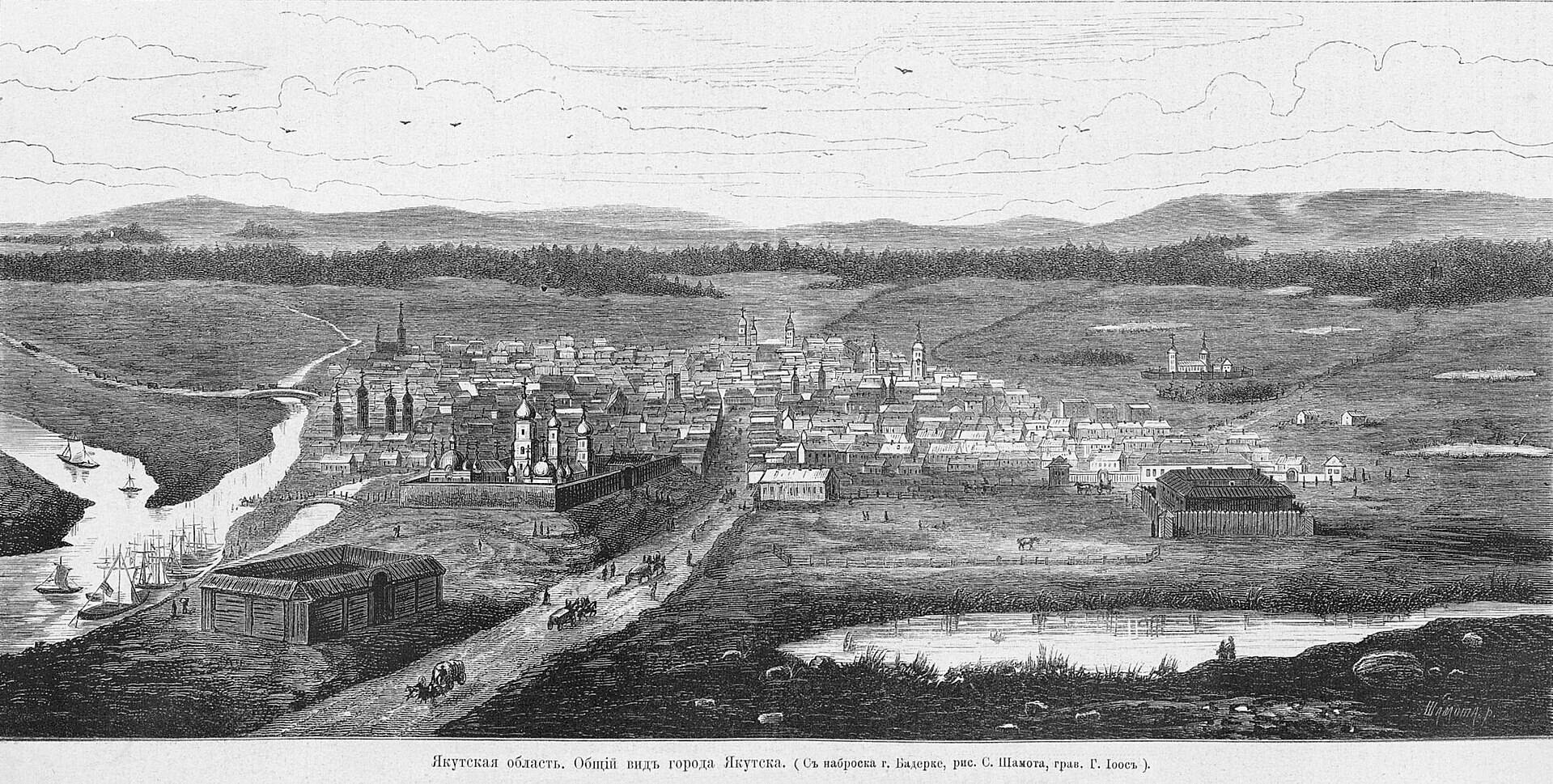

Взаимоотношения между местным и пришлым населением складывались непросто. Часто русские переселенцы негативно относились к инородцам, поскольку ничего о них не знали и опасались подвоха. Но чем больше времени проходило, тем сильнее становились связи. Несмотря на многочисленные суеверия и страхи русские переселенцы и «инородцы» постоянно контактировали друг с другом. Оказалось, что коренное население быстро усваивало русскую речь, некоторые племена переходили к оседлому образу жизни. У них появлялись традиционные русские дома. И это приводило к постепенному «обрусению» народов.

Однако процесс взаимодействия культур происходил в обе стороны. «Инородцы» также влияли на русских. Особенно сильно это было заметно по отдалённым поселениям, где численность местных значительно превышала количество переселенцев. И там происходил процесс «обынородчивания». Чаще всего он был связан с банальной необходимостью выживания в суровых условиях Сибири. Это приводило к смешанным бракам, а также к впитыванию русскими обычаем и устоев местных народов. Исследователи отмечали, что в отдалённом Нижнеколымском крае «русское племя превратилось в кочевое племя», а переселенцы стали сильно походить на юкагиров. В первую очередь, по образу жизни и способам пропитания. Исследователь Сибири, публицист и писатель Николай Михайлович Ядринцев писал, что «слитие и скрещивание с инородцами, которое отражается на русских жителях изменением типа и восприятием инородческих привычек».

Священник Андрей Аргентов писал: «достаточно двух лет пребывания в этом крае, чтобы превратиться в кочевника, и пятнадцати лет достаточно для того, чтобы объюкагириться и вовсе одичать».

Исследователь Сибири Николай Алексеевич Костров в своих работах отмечал, что якуты оказались устойчивы к «обрусению». Наоборот, они сумели распространить свои традиции, обычаи и даже язык на русских переселенцев. И такая картина наблюдалась не где-то в отдалённых поселениях, а в самом Якутске. В одной из исследовательских работ Костров писал:

«…да и не удивительно: в доме нянька – якутка, кухарка – якутка, работник, кучер – все якуты. Дитя, с появлением чувства слуха, поражается звуками якутского языка; поступая в исправление обязанностей гражданина, имеет дело по большей части с якутами. Здешний житель, от обращения с ними, нечувствительно перенимает все их обычаи и лучше говорит по-якутски, нежели по-русски. Простой народ одевается совершенно по-якутски, особенно зимою».

Тоже самое происходило и в Обдорск (сейчас — Салехард). Русские быстро попали под влияние остяков и самоедов, переняв их традиции и язык.

Со временем процессы как «обрусения», так и «обынородчивания» выровнялись. Произошло это отчасти благодаря увеличению количества русских переселенцев. При этом, юкагиры, остяки, якуты и прочие народы продолжили жить так, как и раньше. Русские продолжили адаптироваться и приспосабливаться. И такое равновесие сохранялось вплоть до установление в России большевистской власти.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Википедия

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Полтавская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России