Лучший в мире: топ-5 интересных фактов о русском балете

В XVII веке в Российское государство проник новый вид искусства. Балет, получив признание просвещенной европейской публики, пришелся по душе и нашим соотечественникам. Спустя сто лет в России появились балетные школы, затем – императорская труппа. Русский балет по праву признан лучшим в мире, а имена выдающихся артистов стали синонимами изящества, мастерства и преданности своему делу.

Первую балетную школу открыла императрица Анна Иоанновна

В 1738 году танцмейстер Петербургского Шляхетского корпуса Жан-Батист Ланде в очередной раз обратился к Анне Иоанновне с просьбой учредить первую в России танцевальную школу для будущих артистов балета. Императрица после долгих уговоров сдалась и подписала указ. В залах Зимнего дворца к занятиям приступили первые ученики – по шесть девочек и мальчиков. Русская балетная школа стала второй в мире, уступив лишь французской. Сегодня она называется Академией русского балета имени А.Я. Вагановой – известной советской балерины и педагога.

В 1742 году Елизавета Петровна распорядилась о создании императорской балетной труппы. Так в нашей стране появился профессиональный балет. Хотя в Москве балетная школа открылась несколькими десятилетиями позднее Петербургской, негласное противостояние между двумя столичными стилями будет постоянно двигать русский балет вперед, подталкивая мастеров на создание новых шедевров. Репертуар Мариинского и Большого театров сегодня составляют и классические постановки, впервые представленные публике в XIX и XX веках, и современные спектакли, постановщики которых делятся со зрителем своим видением полюбившихся произведений.

Главный «балетный» театр получил свое название в честь супруги Александра II

В 1859 году архитектор Альберт Кавос возводит в Петербурге новый театр, который получил название Мариинского – в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра Второго. Во главе императорской ложи нового театра располагалась монограмма, состоящая из сочетания первых букв имен царственных супругов. Сцена Мариинки признана одной из самых больших в мире, а зал сразу после открытия насчитывал 1600 мест. В 1914 году главный художник Петербургских Императорских театров Александр Головин, принадлежавший к объединению «Мир искусства», с помощью двух художественных техник (живописи и аппликации) оформил занавес театральной сцены таким же узором, какой украшал шлейф платья императрицы Марии Александровны.

В девятнадцатом столетии главным «двигателем» русского балета стал танцор и балетмейстер Мариус Петипа. В столицу Российской империи он прибыл в 1847 году и всю оставшуюся жизнь служил в театрах Петербурга и Москвы. Он полагал, что «балет — это серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы». В 1869 году Петипа возглавил балетную труппу Мариинского театра. Он бережно относился к классическим постановкам «Жизели», «Эсмеральды» и «Корсара», не подвергая их радикальным изменениям. В то же время поставленный им балет «Баядерка» получился настоящим шедевром балетного искусства. Встрече двух гениев, Петипа и Чайковского, зритель обязан появлением «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Композитор, утверждавший, что «балет – та же симфония», составил прекрасный творческий тандем с балетмейстером Мариусом Петипа, плодами которого любители классического танца могут наслаждаться и по сей день.

«Лебединое озеро» не впечатлило современников

В 1877 году в Большом театре впервые состоялся спектакль, известный сегодня во всем мире. Это был балет «Лебединое озеро». На создание прекрасной музыки Чайковского, по легенде, вдохновило посещение замка Нойшванштайн в Баварии, получившего название «лебединого замка» короля Людвига II. Именно там русского композитора посетила идея с помощью музыки рассказать историю влюбленного принца, заколдованной девушки и коварного чародея. Во многих постановках декорации к «Лебединому озеру» до сих пор включают загадочный готический замок, расположенный далеко в горах.

По возвращении из путешествия Чайковский сначала написал музыку к детскому балету под названием «Озеро лебедей» и на этом планировал остановиться. Однако потом, по заказу Московской дирекции Императорских театров – создал легендарное «Лебединое озеро». Заказы композитору поступали часто, и над «Лебединым озером» по его собственному признанию он стал работать скорее из-за денег и ради интереса – «давно хотелось попробовать себя в этом роде музыки». Увы, первая постановка 1877 года не понравилась зрителям и получила более чем сдержанные оценки театральных критиков. Виной тому была не музыка Чайковского, а не вполне выразительная постановка балетмейстера Рейзингера, которого современники называли посредственностью. Новую жизнь балету «Лебединое озеро» подарили спустя почти два десятка лет. Чайковского к тому времени уже не было в живых, и в Мариинском театре приняли решение таким образом почтить память гениального композитора. За новую постановку в 1895 году взялись Мариус Петипа и Лев Иванов. Последний является автором «лебединых» сцен на озере, а также создателем нового образа самих лебедей – без громоздких крыльев с накладными перьями. Вместо бутафорских костюмов балетмейстер придумал так называемые «танцы рук». Кроме того, в новой постановке появился танец маленьких лебедей, а музыкальные фрагменты стараниями дирижера Риккардо Дриго были переставлены местами и дополнены новыми. Зрителей поразили глубина конфликта и психологизм образов, показанных на сцене. История, в основу которой было положено противостояние лебедей-двойников и борьба прекраснодушия со злом, впечатлила публику. На сей раз спектакль имел огромный успех и занял достойное место в ряду других классических балетных произведений.

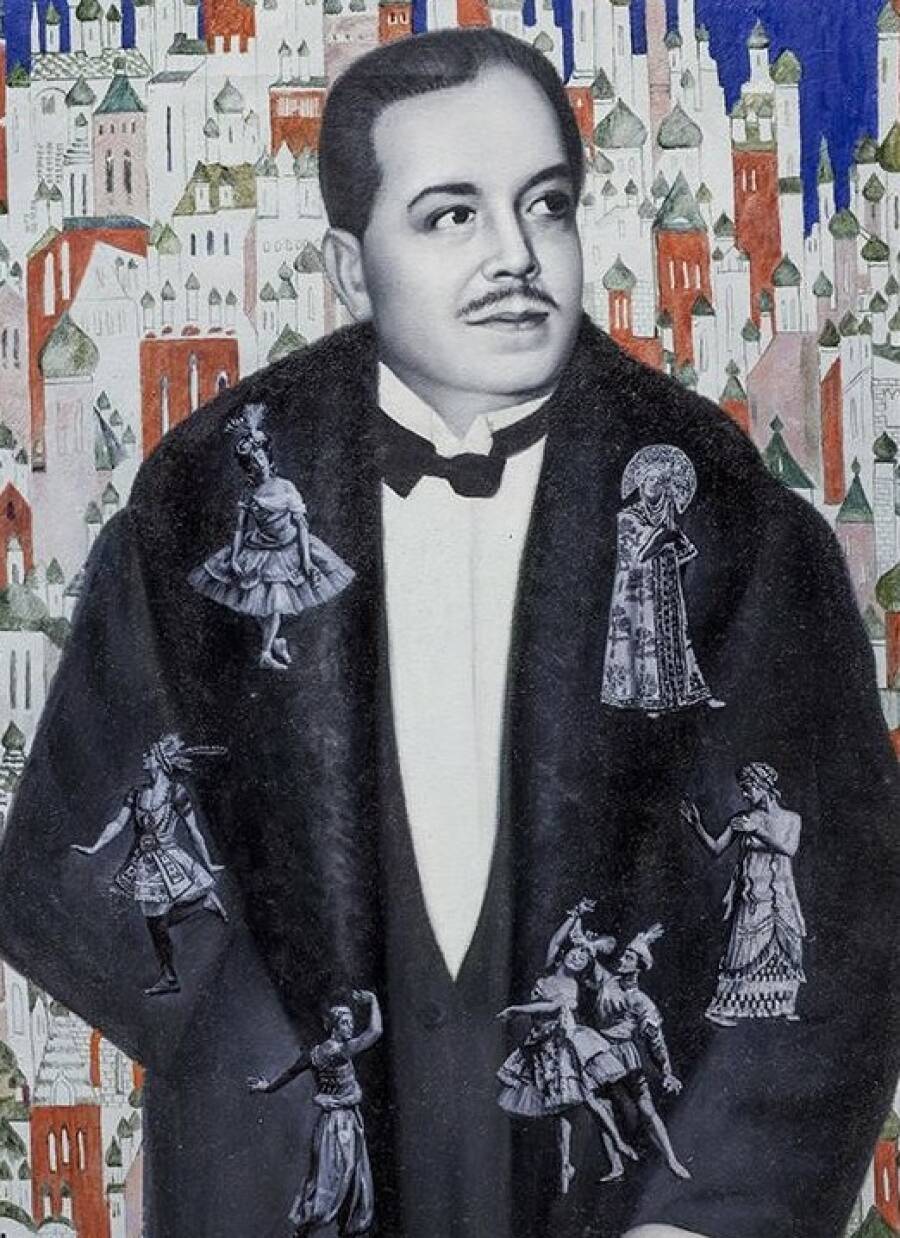

Создатель «Русских сезонов» мечтал стать композитором

Сергей Дягилев с юных лет был уверен, что свою жизнь свяжет с искусством. В пятнадцатилетнем возрасте он впервые написал романс, а в 18 лет выступил с фортепианным концертом в Перми, где жил с семьей. В 1890 году Дягилев поступил на юридический факультет Петербургского университета и уехал учиться, но музыка оставалась его главным увлечением. В столице он познакомился с Александром Бенуа и Вальтером Нувелем – в будущем их всех объединит движение «Мир искусства». В эти годы Дягилев не сомневался, что станет величайшим русским композитором и без всякого стеснения решил продемонстрировать свой талант Николаю Римскому-Корсакову. Сыграв ему несколько своих произведений, Сергей Дягилев ожидал восторженной реакции, но был уязвлен оценкой мэтра. Римский-Корсаков, не стесняясь в выражениях, назвал работы Дягилева абсурдными и отказался иметь с ним дело. Оскорбленный Дягилев напоследок пообещал композитору, что тот еще непременно услышит о нем – и не ошибся. В 1899 году удача, наконец, улыбнулась молодому человеку. Его, занимавшегося написанием в столичных журналах критических заметок об искусстве, пригласили на должность редактора «Ежегодника Императорских театров». Тогда Сергей Дягилев оставил мечты о музыкальной карьере и обратил внимание на балет.

Когда Дягилеву было 28 лет, ему впервые поручили постановку балета. Коллеги уважали, но побаивались эксцентричного постановщика, а вот с чиновниками он так и не смог сработаться. Несмотря на то, что работы Сергея Дягилева имели успех, он покинул дирекцию театров и поставил себе новую амбициозную цель – познакомить с русским искусством Европу, а затем и остальной мир. В 1907 году Дягилев впервые организовал выступления отечественных музыкантов заграницей: по иронии судьбы, среди приглашенных композиторов оказался и его давний знакомый Римский-Корсаков. Спустя год в Европу Дягилев повезет уже русскую оперу, а затем очарует зарубежную публику русским балетом. Артисты находились в Монако и большинство выступлений давали в Европе, хотя однажды побывали и за океаном, в Соединенных Штатах. На родину Сергей Дягилев больше не вернулся: сначала его остановила Первая мировая война, а затем – Октябрьская революция. В Европе он вместе с художником по костюмам Леоном Бакстом смог создать моду на все русское: не только на балет, но и на одежду. В зимнем сезоне 1915 года в моду вошли полушубки с пышными юбками, казацкие кафтаны, высокие меховые шапки, а также изящные платья с тюлевыми и кружевными рубашками, напоминающие русские сарафаны.

Величайшей балериной XX века стала дочь прачки и солдата

Изначально Сергей Дягилев не планировал включать балетные постановки в «Русские сезоны». Это предложение поступило ему от Анны Павловой, прима-балерины Мариинского театра. Она к тому моменту уже была звездой сцены и мечтала гастролировать по разным странам, от Франции до Японии. Судьба Анны Павловой поначалу не предвещала ей такого триумфа. Девочка родилась в незнатной семье, росла слабой и болезненной. Когда ей было восемь лет, Аня впервые попала на спектакль «Спящая красавица» и решила, что хочет стать балериной. Первая попытка поступить в Императорское училище не увенчалась успехом – преподаватели не желали брать на себя ответственность за столь хрупкого ребенка. Однако взрослые не учли того, что у слабой физически девочки была железная воля. Поступив со второго раза, Анна Павлова стала лучшей ученицей, а после окончания училища сразу попала в Мариинку – причем, не в кордебалет, как принято у новичков, а сразу на сольные партии. Театральный критик Валериан Светлов посвятил Анне Павловой целый том своих заметок и говорил о великой балерине, что та «наделена редкой тайной нарушать законы земного тяготения и с необычайной лёгкостью порхать в воздухе».

Лучшим образом в исполнении Анны Павловой считается «Умирающий лебедь» в постановке Михаила Фокина. Балерина добавила в танец элемент трагедии, поразив зрителя до глубины души. Однако восторгов русской публики ей было недостаточно – она мечтала покорить весь мир, и без сомнений преуспела в этом. За двадцать лет Анна Павлова со своей труппой посетила более сорока стран, причем во многих из них публика впервые познакомилась с классическим русским балетом. В Швеции толпы восхищенных зрителей не желали расставаться с балериной даже после спектакля, и провожали ее от театра до ступеней отеля. Тогда Павлова спросила у своей горничной, чем же так очарованы эти люди, на что получила ответ: «Сударыня, вы подарили им минуты счастья, дав им на мгновение позабыть свои заботы». Другой поразительный случай произошел во время гастролей в Индии: после выступления Павловой зрители встали на колени, подняв руки к небу – так обычно славят божества. Всего Анна Павлова дала более девяти тысяч спектаклей и проехала 500 тысяч километров – рекорд, до сих пор непревзойденный ни одним артистом балета.

Новое

Видео

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Памятные даты военной истории России

Куликовская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России