Краткий курс истории. Советский троллейбус

15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Это событие стало началом истории троллейбуса в Москве и вообще в СССР.

Хитрость Хрущева

Серьезные толки о строительстве «усатых автобусов» пошли в начале 1930-х. В те времена в вопросах разнообразных транспортных нововведений в Москве соперничали 2-й и 1-й секретари Московского горкома партии: Никита Хрущев и Лазарь Каганович. Каганович отметился как создатель столичного метрополитена, Хрущев в ответ решил организовать первую в стране Советов троллейбусную линию. Лазарю Моисеевичу идея категорически не понравилась. Тогда Никита Сергеевич хитроумно предложил организовать экспериментальный маршрут в пригороде, подальше от глаз Кагановича, а первый троллейбус назвали ЛК – «Лазарь Каганович», чтобы 1-й секретарь горкома не смог «запретить самого себя».

Спирт за смену

С началом регулярной эксплуатации первой советской модели троллейбусов стали выявляться существенные конструкционные недочеты. То электроаппаратура, расположенная под кузовом, отказывала, когда ее заливала вода из луж. То выходил из строя главный привод. А деревянный кузов «Кагановича» при движении скрипел на манер различных симфоний. Зимой выяснилось, что инженеры не предусмотрели в кабине водителя отопительный прибор. Проблему попытались решить, выдавая водителям валенки и овчинные тулупы, но это мало помогало: за смену человек промерзал до костей. Поскольку техника была уникальной, то и водители-мастера тоже были уникальны. Чтобы они все-таки не заболели, было решено по окончании смены выдавать им спирт. Даже ведомость специальную завели, где водитель расписывался: «Троллейбус сдал в исправности, 100 граммов спирта получил».

Замена «Кагановичу»

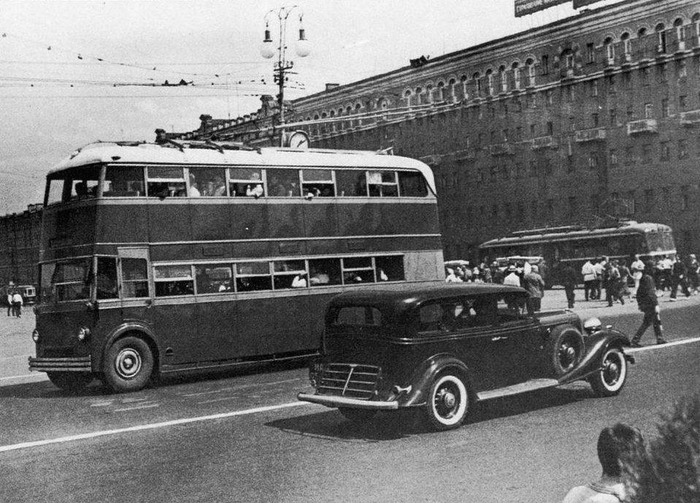

Несовершенные ЛК, которые в конце 1934 года работали в Москве в количестве 36 штук, было решено заменить новыми моделями. Сборку поручили Ярославскому заводу, а первые модели назывались ЯТБ-1 и ЯТБ-2. Истинное чудо советского автопрома под названием ЯТБ-3 предстало глазам москвичей в 1938 году. Его прототипом послужил английский двухъярусный троллейбус. Но советский вариант не прижился. Дело в том, что для «двухэтажек» пришлось поднимать контактную сеть, в результате чего «рога» обычных троллейбусов постоянно слетали с проводов на участках, где курсировали ЯТБ-3. Методом проб и ошибок троллейбусы получили большое распространение. Главным популяризатором оставался Никита Хрущев. Став генеральным секретарем, он организовал запуск первого междугородного троллейбусного маршрута – между Ялтой и Симферополем. Планировалось создать целую сеть таких «дальнобойных» трасс, но с отставкой Хрущева задумка так и осталась задумкой.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Первое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России