«Коммуна». Сто лет службы на флоте

Как на Черном море появилось старейшее в российском флоте судно, служившее еще в Российской империи

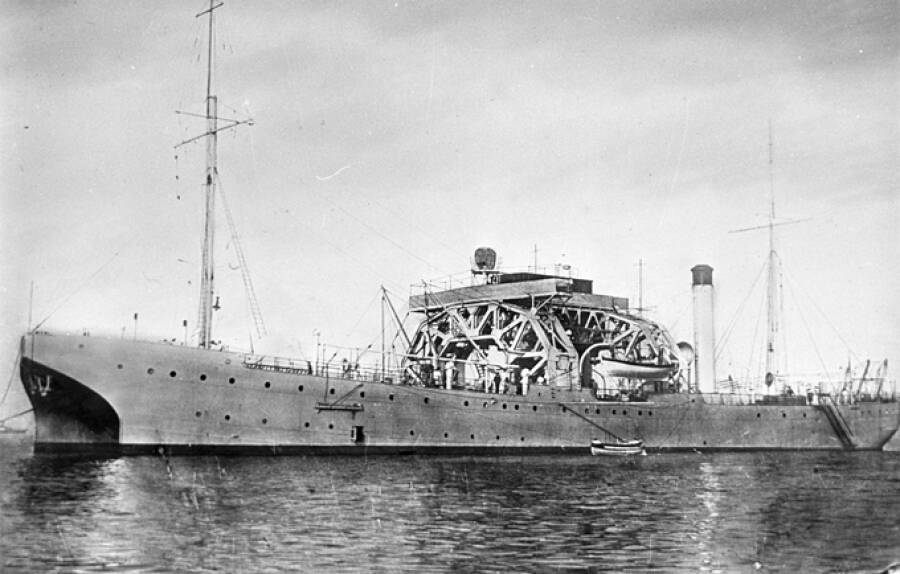

В составе российского Военно-морского флота есть уникальное спасательное судно «Коммуна». Уникально оно не своей конструкцией, хотя кораблей-катамаранов в составе флотов всего мира насчитывается едва ли десяток. Просто «Коммуна», раньше носившая имя «Волхов», спущена на воду 17 (30 по н. ст.) ноября 1913 года, а начала служить под Андреевским флагом в 1915-м! На сегодняшний день это единственное судно, которое входило в состав Русского императорского флота и советского ВМФ, а теперь служит в современном российском. И не просто служит вторую сотню лет, а регулярно выходит в море на учебные спасательные операции, обеспечивая безопасность подлодок типа «Варшавянка» Черноморского флота России.

Спасать своими силами

История «Волхова» начинается с того, что российский флот стал в массовом порядке обзаводиться подводными лодками. По одной из версий, идею постройки специального судна для спасения подлодок, затонувших на небольшой глубине, подал Морскому генеральному штабу офицер-подводник Василий Меркушов. Было это в 1909 году, когда один из первых русских моряков подплава командовал на Дальнем Востоке подлодкой «Кефаль» типа «Окунь», построенной по американскому проекту. Мичман Меркушов, ссылаясь на доступную ему информацию товарищей, участвовавших в приемке построенных на немецких верфях лодок, предложил перенять опыт германского флота, где судно-спасатель «Вулкан» вступило в строй в 1908 году.

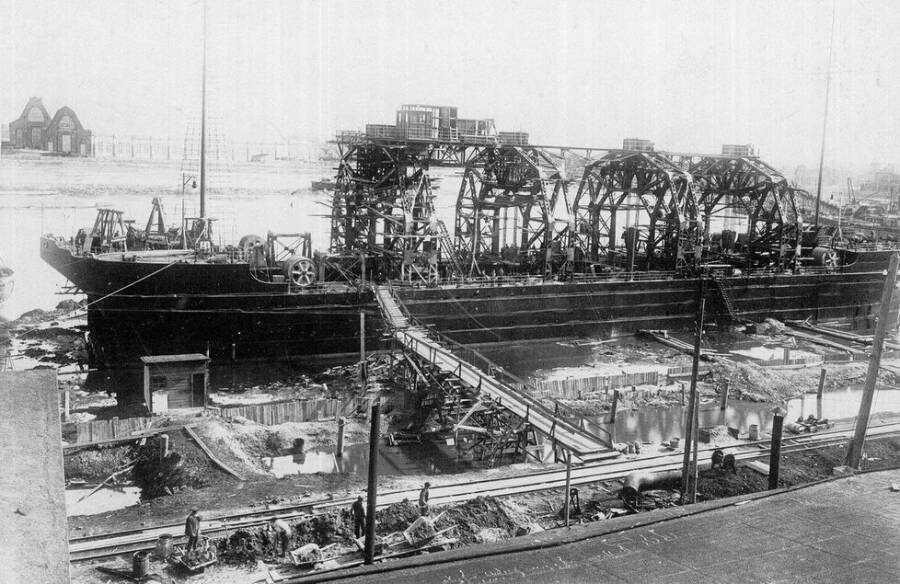

Идея нашла поддержку в Морском генеральном штабе, и там объявили конкурс на разработку проекта судна-спасателя подводных лодок. Он шел год с лишним, только в конце 1910 года объявили победителя – Путиловский завод. Там здраво подошли к задаче и не стали мудрить, изобретая нечто совершенно новое, а пошли по немецкому пути и предложили строить катамаран. Такая конструкция обеспечивала возможность ровного подъема затонувшей подлодки, не давала кораблю слишком наклоняться и не требовала сложных систем уравновешивания. К тому же катамаранная схема позволяла установить на спасателе более мощные козловые краны.

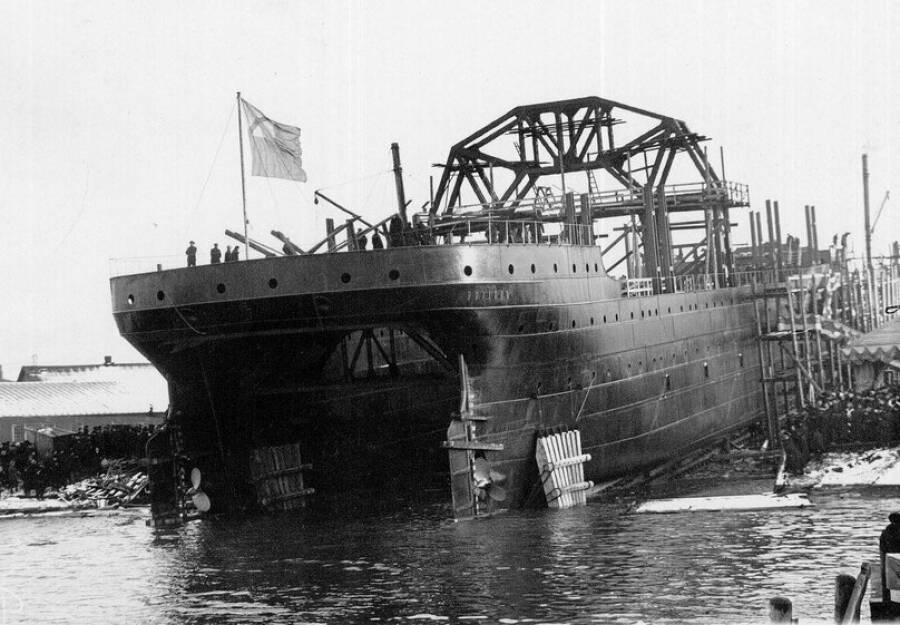

30 декабря 1911 года Путиловский завод получил наряд-задание Главного управления кораблестроения, а контракт с Обществом Путиловских заводов подписали 5 мая 1912 года. 12 ноября того же года состоялась закладка нового судна, получившего имя «Волхов»: по тогдашней традиции русского флота, вспомогательные суда получали, как правило, имена русских рек. Примечательно, что по требованию морского командования все оборудование для судна должны были поставлять российские производители, за рубежом можно было приобретать только то, чего в России не делали совсем. 600-сильные дизельные двигатели для «Волхова» делали на рижском заводе Фельзера, в поставщиках числились Общество Сормовских заводов, санкт-петербургский Механический завод Роберта Круга, Русское общество Всеобщая компания электричества (Рига), Общество Русских Смеловских Заводов и другие отечественные предприятия.

С постройкой «Волхова» связана еще одна любопытная легенда. Долгая служба корабля, корпус которого сохранился в очень хорошем состоянии, объясняют особой маркой стали, которую якобы использовали путиловцы. Дескать, это была кованая сталь чуть ли не ручной работы, особо вязкая и потому стойкая к коррозии. Правда, добавляют сторонники этой версии, рецепт производства такой стали был утерян в годы Гражданской войны и теперь никому неизвестен.

По данным же Российского Государственного архива Военно-морского флота, никакой «суперстали» для «Волхова» никто не катал и тем более не ковал. На него пошла стандартная мартеновская сталь, рецепт которой был описан еще в 1897 году: судно строили в строгом соответствии с нормами и требованиями Морского министерства. А высокую живучесть корпуса «Волхова» специалисты Роскосмоса, не так давно получившие образец материала для анализа, объяснили воронением, которое сделали на Путиловском заводе.

Лучше, чем у немцев!

17 ноября 1913 года «Волхов» спустили на воду и перевели к достроечной стенке, от которой он окончательно отошел, подняв Андреевский флаг, 14 июля 1915 года. Такая задержка объяснялась просто: с началом войны все основные силы судостроителей бросили на боевые корабли, а транспорты, к которым был причислен и «Волхов», строили почти по остаточному принципу.

Первым командиром судна-спасателя подводных лодок «Волхов» 1 июня 1915 года стал опытный моряк, капитан второго ранга Александр Якубовский. К тому времени он уже 15 лет прослужил на флоте и успел получить подготовку офицера-подводника, что было весьма кстати для человека, которому теперь предстояло эти лодки спасать. По некоторым данным, Якубовский даже командовал подлодкой «Пескарь», а на «Волхов» пришел, оставив мостик миноносца «Деятельный».

Экипаж «Волхова» состоял из 137 человек, считая девятерых офицеров, лекаря и его помощника. Это было даже больше, чем на немецком «Вулкане», где служили 105 офицеров и матросов. Что неудивительно: русское судно-спасатель имело длину 96 метров (немецкое – 85 м) и ширину 18,57 м (у «Вулкана» – 16,5). Зато при таких габаритах осадка у «Волхова» оказалась на двадцать сантиметров меньше, чем у немецкого коллеги, а водоизмещение – вдвое больше: 3100 тонн против 1595! Это означало, что русский спасатель при необходимости может вытащить из воды вес больший, чем немецкий, и это был, пожалуй, главный показатель.

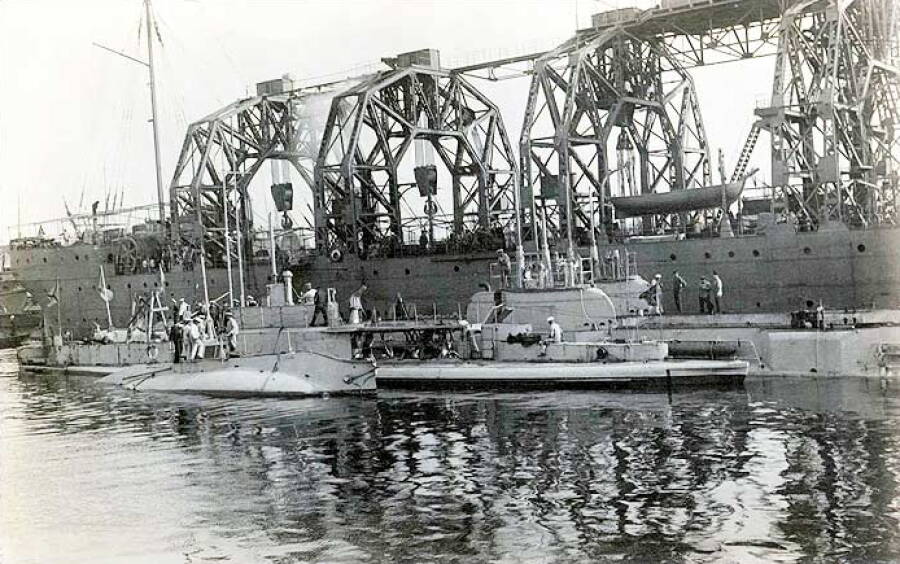

Судно-спасатель подводных лодок «Волхов» вошло в состав дивизии подлодок Балтийского флота в качестве плавбазы. Оно имело на борту до десятка запасных торпед и запас топлива для подводных лодок, в его каютах могли отдыхать в перерывах между походами до шести десятков подводников. И все-таки главной задачей нового судна оставалось именно спасение субмарин. Для этого на нем было предусмотрено буквально все – начиная от мощных кранов и заканчивая специальным помещением, где можно было размещать тела погибших подводников, прежде чем по морскому обычаю опустить их в море. В нем был даже ледник на случай, если родственники захотят похоронить погибшего на родине и его придется доставлять на берег.

Балтийские годы

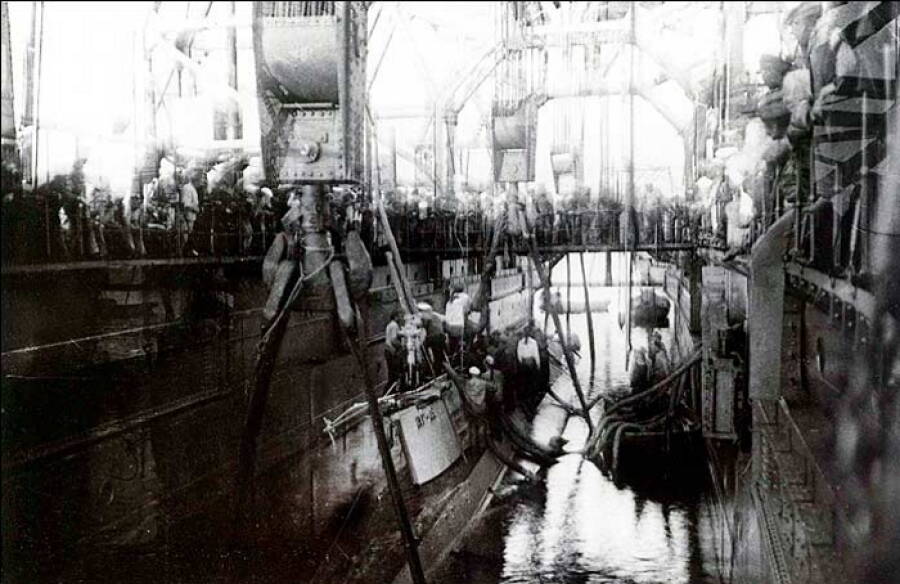

Прошло два года, прежде чем «Волхов» получил возможность на практике проверить навыки своих офицеров, матросов и водолазов, которых на нем служило аж 24 человека. 3 июня 1917 года во время практического погружения у Аландских островов затонула подлодка АГ-15 американского проекта. До прихода судна-спасателя из нее сумели самостоятельно выбраться пятеро матросов и старший офицер, остальные члены экипажа погибли. При сильном ветре и волнении экипаж «Волхова» сумел завести под лодку стальные «полотенца» и 16 июня поднять ее на поверхность, блестяще доказав свои возможности.

С тех пор и по сей день «Волхову», который после Октябрьской революции 31 декабря 1922 года переименовали в «Коммуну», довелось совершить множество спасательных и специальных операций в море. Счет только поднятых со дна моря судов, в том числе подводных лодок, перевалил за сотню! Подавляющее большинство из них «Коммуна» сумела найти и достать, пока служила на Балтике. Причем эту работу «коммунары» не прекращали даже во время блокады: в те годы они подняли 14 затонувших объектов, в том числе подводные лодки. Работать приходилось так много, что на первый серьезный ремонт «Коммуну» поставили только в 1958 году – через 45 лет после спуска на воду!

Постепенно размеры субмарин становились все больше, и построенная из расчета на первые подлодки «Коммуна» уже не могла поднять их и разместить между корпусами. Неслучайно среди последних поднятых ею лодок числятся только небольшие «Малютки». С более крупными «Коммуна» работала лишь в начале 1930-х при испытательных погружениях на большую глубину, как это было с одной из первых «Щук» Щ-303 и с головной лодкой «Правда» IV серии. Поэтому в 1967 году командование советского ВМФ решило перевести «Коммуну» на Черноморский флот, где не было океанских субмарин, и модернизировать, превратив из спасательного судна в поисковое.

Беспокойное Черное море

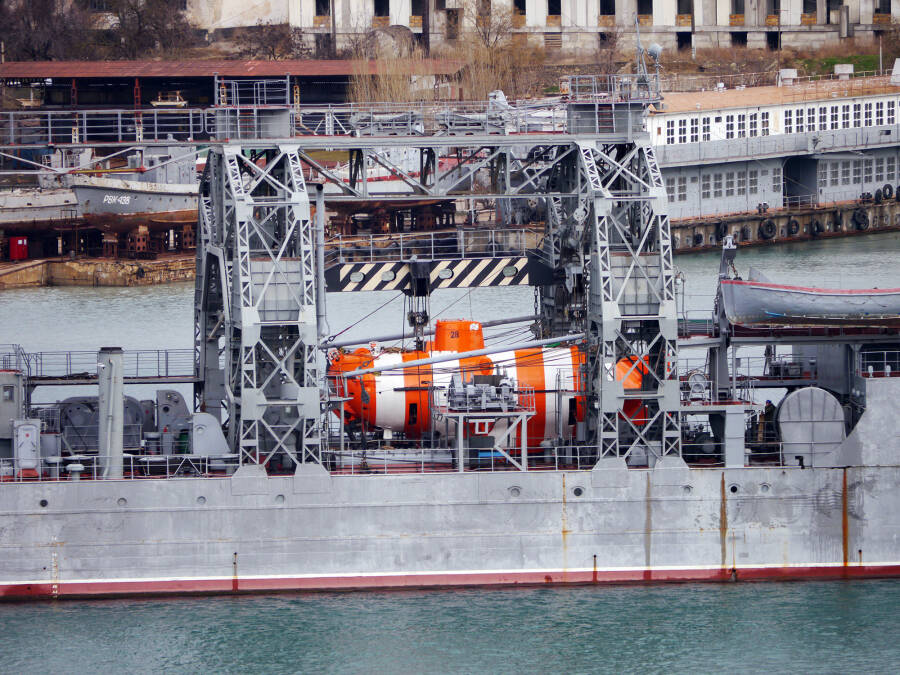

Для этого спасателю пришлось своим неторопливым ходом, который никогда не превышал восьми с половиной узлов (чуть меньше 15 км/ч), обойти вокруг всей Европы, прорываясь сквозь шторма. Модернизацию «Коммуна» прошла уже на новом месте службы, в Севастополе. Отныне ее главным инструментом стали не столько краны и «полотенца», сколько глубоководные аппараты, предназначенные для поиска и спасения экипажей затонувших субмарин. К тому времени большинство советских подлодок получили специальные спасательные устройства, к которым могли присоединяться такие миниподлодки-спасатели. Первым таким аппаратом на «Коммуне» стал аппарат АС-6 типа «Поиск-2». Он мог опускаться на глубину два километра, а 15 декабря 1974 года с судна-носителя его опустили на рекордную глубину 2026 метров.

Во второй половине 1980-х «Коммуна» едва не пошла на слом. Ее военный экипаж расформировали, а само судно решено было передать гражданскому флоту для использования в научно-исследовательских целях. В каких именно, новые хозяева придумать так и не смогли, поэтому через год вернули спасательное судно военным, причем в изрядно потрепанном состоянии. Тогдашнему его командиру капитану второго ранга Леониду Балюкову пришлось приложить немало усилий, чтобы не только привести свое «хозяйство» в нормальное состояние, но и доказать его пригодность к службе.

Сделать это было непросто, но моряки-черноморцы своего добились: «Коммуна», в 1999 году переименованная в спасательное судно, и сегодня гордо несет Андреевский флаг. Севастопольцы любят напоминать о том, что, мол, именно бывший «Волхов» в пору раздела Черноморского флота первым поднял его на своей мачте. А экипажи шести современных подлодок типа «Варшавянка», которые несут службу в составе Черноморского флота, могут быть уверены: случись что, и «Коммуна» с ее спасательным аппаратом АС-28 «Приз» придет на помощь. Свое дело судно исполняет при любых условиях уже сто с лишним лет! Неслучайно «Коммуна» сопровождает каждый учебный поход каждой черноморской подлодки и готова в любой момент заняться своим главным делом – спасением моряцких жизней.В составе российского Военно-морского флота есть уникальное спасательное судно «Коммуна». Уникально оно не своей конструкцией, хотя кораблей-катамаранов в составе флотов всего мира насчитывается едва ли десяток. Просто «Коммуна», раньше носившая имя «Волхов», спущена на воду 17 (30 по н. ст.) ноября 1913 года, а начала служить под Андреевским флагом в 1915-м! На сегодняшний день это единственное судно, которое входило в состав Русского императорского флота и советского ВМФ, а теперь служит в современном российском. И не просто служит вторую сотню лет, а регулярно выходит в море на учебные спасательные операции, обеспечивая безопасность подлодок типа «Варшавянка» Черноморского флота России.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Куликовская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День партизан и подпольщиков.