Как взрывали Царь-бомбу?

История создания ядерного полигона на Новой Земле

Сегодня в России существует единственный полигон, связанный с испытаниями ядерного оружия, хотя ядерных взрывов на нем не производили уже больше тридцати лет. Он носит название Центрального полигона Российской Федерации и находится в подчинении 12-го Главного управления Минобороны, отвечающего за спецбоеприпасы. Расположен этот полигон на одном из самых северных архипелагов Европы – Новой Земле. А его история началась 31 июля 1954 года, когда Совет Министров СССР принял закрытое постановление №1559-699. Этим документом предусматривалось создание на Новой Земле «объекта 700» – нового полигона для испытаний ядерного оружия во всех средах: на земле, над землей, под землей, над водой и под водой.

Безальтернативный полигон

О необходимости поиска нового полигона для испытаний ядерного оружия руководство СССР задумалось еще в 1953 году, практически одновременно с тем, как под Семипалатинском прошли испытания первой советской водородной бомбы – изделия РДС-6с мощностью 400 килотонн. Соображения были простыми: площадка под Семипалатинском располагалась в окружении достаточно населенных территорий, и повышение мощности испытываемых зарядов неизбежно вело к повышению негативных последствий для населения. Кроме того, сухопутный полигон позволял проводить испытания не во всех средах.

Поэтому в 1953 году руководство Минобороны по команде сверху сформировало специальную комиссию, главной задачей которой был выбор новой, дополнительной площадки для проведения ядерных испытаний. Требования были жесткими: удаленность от крупных населенных территорий и коммуникаций, а также от возможных линий воздушного и морского транспорта, плюс возможность организации ядерных взрывов в воздухе и под водой. Возглавил комиссию командующий Беломорской военной флотилией контр-адмирал Николай Сергеев. Этот выбор со всей очевидностью свидетельствовал, что иного варианта, кроме поиска удаленных архипелагов в акватории Северного Ледовитого океана, у советских военных нет. Балтика, Черное море и Каспий были слишком «населенными», а Тихий океан к тому времени воспринимался как ядерный полигон США.

При этом место нового полигона должно было находиться не слишком далеко от обладающих развитой инфраструктурой портов и оставаться доступным в течение всего года, а не только во время летней навигации. По этим причинам отпали, например, Новосибирские острова и архипелаг Северная земля. Шпицберген находился в распоряжении не только СССР, но и Норвегии, которая наверняка не дала бы согласия на организацию полигона в важном для нее регионе добычи каменного угля.

Была идея провести разовое испытание близ Кольского полуострова – на острове Нокуев, но против этого выступил главком ВМФ адмирал флота Николай Кузнецов. После этого выбор фактически свелся к одному-единственному архипелагу – Новой Земле. Она отвечала всем критериям военных: население не больше 400 человек, удобная транспортная доступность из северных портов – Архангельска и Мурманска, отсутствие развитой промышленности (а значит, расходов, связанных с ее потерей) и удаленность от международных воздушных и морских линий. Рассмотрев на специальном заседании выводы, представленные комиссией контр-адмирала Николая Сергеева, правительство СССР приняло решение создавать новый ядерный полигон на Новой Земле.

Как бомба, только торпеда

Как и все объекты подобного рода, Новоземельский полигон получил условное наименование «объект 700». В соответствии с этим индексом было дано название и строительной организации, которой поручили возведение всей необходимой инфраструктуры новой испытательной площадки: «Спецстрой-700». В его состав вошли тринадцать строительных батальонов, которые прибыли на Новую Землю летом 1954 года. А 17 сентября того же года Генеральный штаб ВМФ СССР издал директиву о формировании управления полигона, так что с той поры эта дата отмечается как день рождения полигона. Новый объект подчинили созданному 5 апреля 1954 года 6-му Управлению ВМФ, которое руководило системой обеспечения флота ядерным оружием. Начальником Управления стал контр-адмирал Петр Фомин. А первым начальником Новоземельского полигона назначили опытного подводника Героя Советского Союза капитана первого ранга Валентина Старикова.

Строительство нового полигона шло в большой спешке. Прошло уже шесть лет с тех пор, как США провели на атолле Бикини надводный и подводный ядерные взрывы, и существовал немалый риск, что американский флот первым получит морское ядерное оружие – глубинные бомбы и торпеды. Советские специалисты приступили к созданию собственной торпеды с ядерным зарядом сразу после того, как выбрали место для нового полигона. Получившуюся у них торпеду Т-5 нужно было где-то испытывать.

Первые испытания, во время которых в Советском Союзе был впервые произведен подводный ядерный взрыв, прошли на Новой Земле 21 сентября 1955 года. Местом для них выбрали так называемую «зону А» – Черную Губу. В ней разместили десять кораблей: четыре подводные лодки в подводном положении и на перископной глубине, четверку эсминцев и два тральщика. Корабли стояли на расстоянии от 300 до 1800 метров от тральщика Т-293, с борта которого специальными лебедками ядерный заряд опустили на глубину в 12 метров. В восемь часов утра прогремел взрыв, поднявший характерный гриб и погнавший от эпицентра большие кольцевые волны. Однако из кораблей, участвовавших в испытании, затонул только один – эсминец «Реут», стоявший ближе всего к тральщику Т-293. Остальные получили повреждения разной степени тяжести, но остались на плаву.

Второй подводный ядерный взрыв на полигоне Новая Земля произвели 10 октября 1957 года, и это были уже государственные испытания торпеды Т-5. Она была выпущена подводной лодкой С-144 с расстояния в 10 км, а ее специальная боевая часть сработала на глубине 35 метров. Мощность взрыва составила 10 килотонн, и из десяти кораблей-мишеней шесть были потоплены на месте. Через год после этого торпеду Т-5 приняли на вооружение, но прослужила она недолго: проще и лучше оказалось выпускать специальные боевые части для обычных торпед, которые отличались куда большей надежностью.

Цель для Царь-бомбы

Кроме зоны А, где проводились подводные испытания ядерного оружия, на Новой Земле существовали еще две зоны полигона: В – для подземных взрывов, расположенная на гористом южном берегу пролива Маточкин Шар, и С – на полуострове Сухой Нос (остров Северный), где проводились воздушные испытания.

В зоне В подорвали в общей сложности 42 подземных ядерных заряда. Во время двух таких испытаний произошли ЧП, которые дорого обошлись участникам эксперимента. После того как сработал ядерный заряд, радиоактивные газы прошли по тектоническим трещинам и вырвались на поверхность, вызвав радиоактивное заражение поверхности, при котором мощность экспозиционной дозы (интенсивность излучения) составила несколько сот рентген в час.

Зона В стала основной рабочей зоной полигона на Новой Земле в августе 1963 года, после того как Советский Союз и Соединенные Штаты подписали договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Согласно этому документу, обе страны брали на себя обязательства не испытывать ядерное оружие в атмосфере, космическом пространстве и под водой. О подземных испытаниях в документе не говорилось, и они продолжились – в основном на Семипалатинском полигоне, но и на Новой Земле тоже проводились подземные взрывы в интересах советского флота.

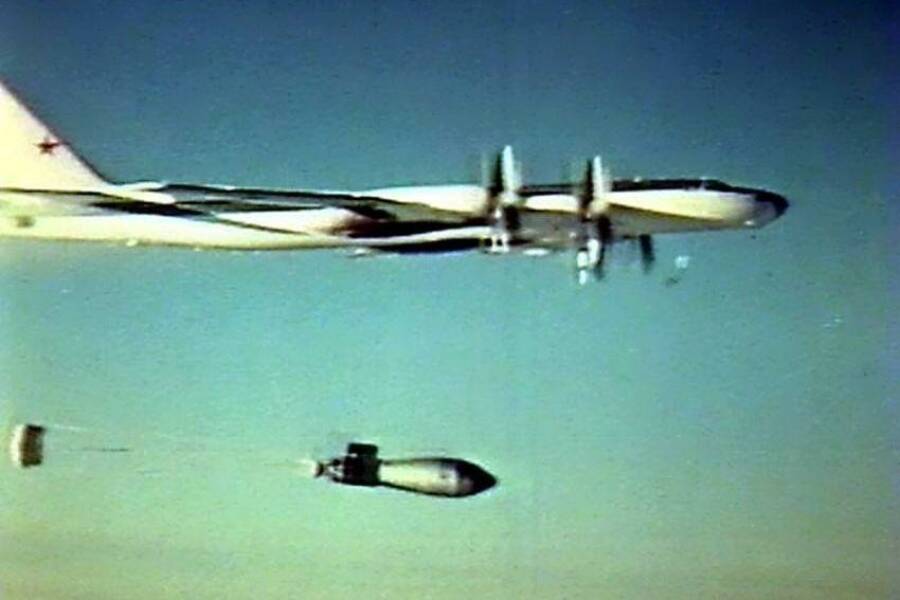

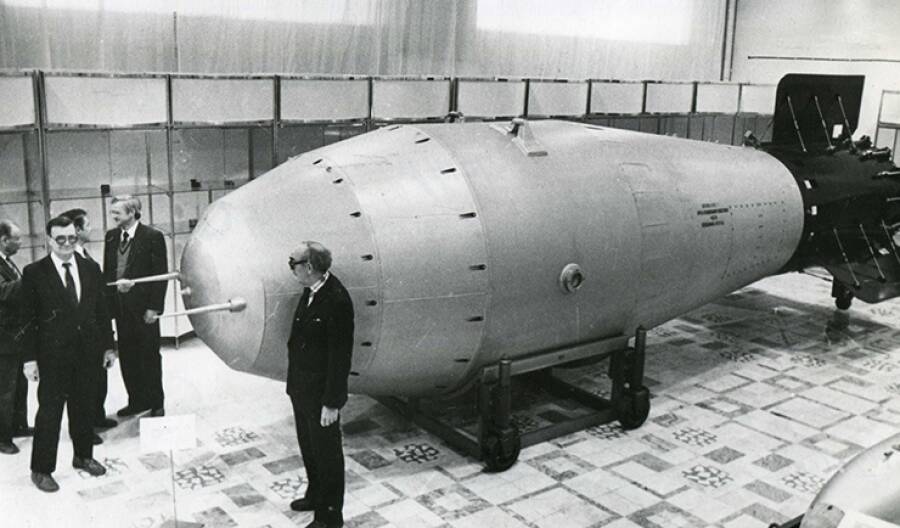

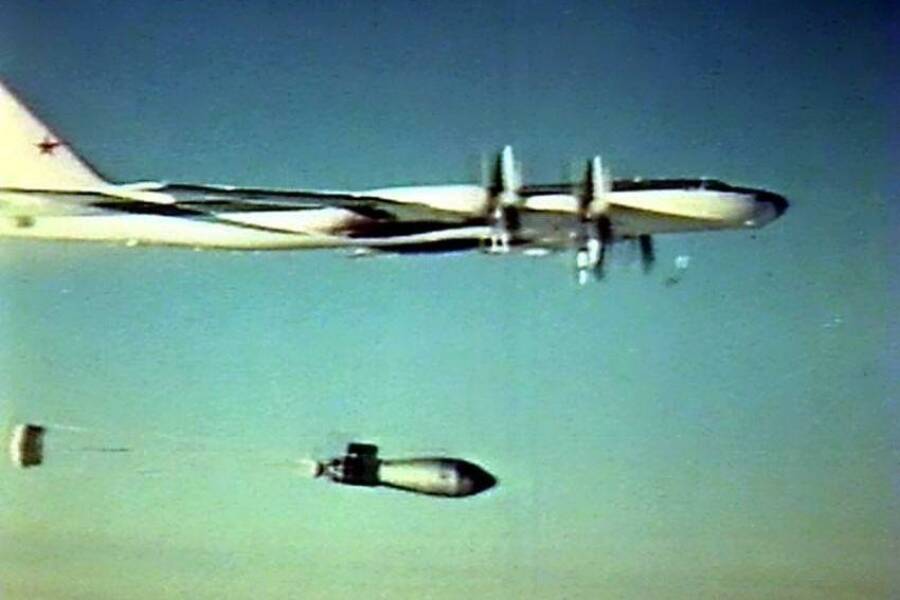

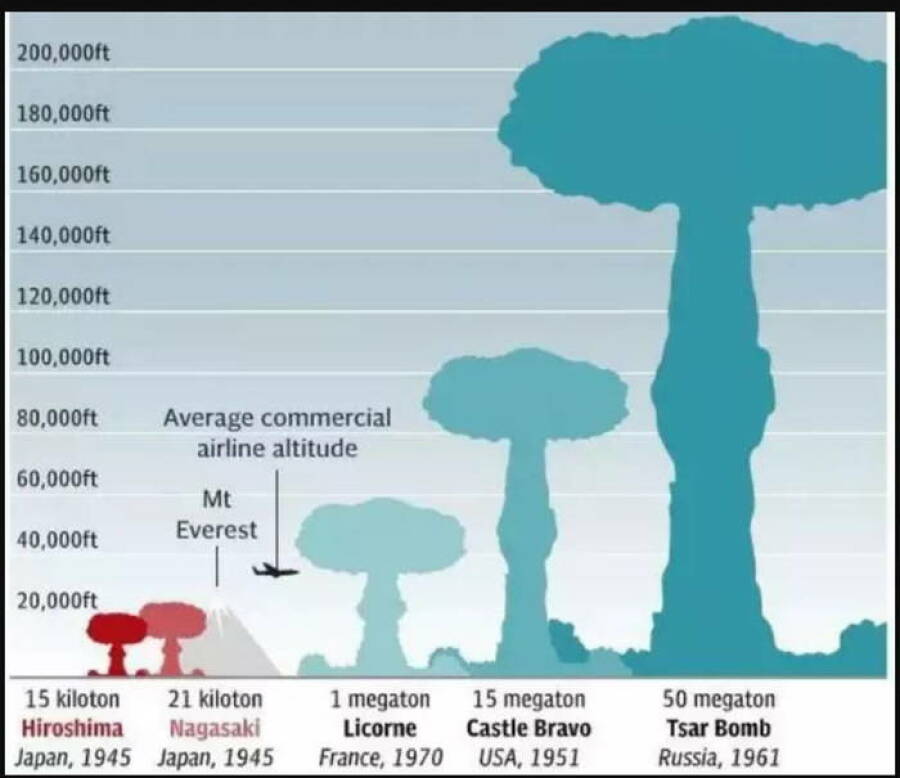

А «воздушная» зона С стала местом испытания 30 октября 1961 года самой мощной термоядерной бомбы, когда-либо созданной и взорванной на Земле. Это была знаменитая Царь-бомба: согласно проекту, она должна была иметь мощность в 100 мегатонн (примерно пять с половиной тысяч бомб, сброшенных на Хиросиму). Но испытывать ядерный заряд такой колоссальной мощности руководство СССР не рискнуло, и в итоге была подорвана бомба половинной мощности. Сброшенная со специально модифицированного для доставки Царь-бомбы бомбардировщика Ту-95, она взорвалась в 11.33 утра по московскому времени на высоте 4 километра над целью – зоной С. Ядерный гриб достиг высоты в 67 км, а взрывная волна трижды обогнула земной шар.

Испытания ядерного заряда такой колоссальной мощности не только стали причиной отказа обеих супердержав от дальнейшей «гонки мегатонн». Они же послужили основным поводом к заключению договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах. После Царь-бомбы воздушные испытания на Новой Земле продолжались до 25 декабря 1962 года, и затем прекратились.

Самый главный полигон

Последнее ядерное испытание на Новой Земле прошло 24 октября 1990 года. Всего за 35 лет здесь провели 132 взрыва: 84 воздушных, 42 подземных, три подводных, два надводных и один наземный. Для сравнения: на Семипалатинском полигоне за сорок три года провели 468 испытаний. Но на долю Новоземельского полигона пришлось 94% суммарной мощности всех ядерных испытательных взрывов за счет одной-единственной Царь-бомбы.

После развала СССР полигон на Новой Земле остался единственным сохранившимся в системе ядерных полигонов Минобороны. Потому он и называется сегодня Центральный полигон Министерства обороны России. Никаких ядерных взрывов здесь больше не проводят, но и сказать, что здесь не ведут работ, связанных с ядерным оружием, было бы неверно. На Новой Земле проводятся так называемые подкритические взрывные испытания, главная цель которых – исследование надежности ядерных зарядов, стоящих на вооружении российской армии и флота, и получение данных, которые могут использоваться при проектировании новых спецбоеприпасов. Без таких испытаний, которые проводят все страны-обладатели ядерного оружия, невозможно его хранение и содержание. При этом все условия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний полностью соблюдаются. И еще один факт: может показаться удивительным, но сегодня уровень радиации на Новой Земле ниже, чем в большинстве крупных промышленных центров России и мира.