Как в России появились «институтки»

Слово «институтка» сейчас ассоциируется с чем-то жеманным и не очень реальным. На самом деле все было очень реально и даже официально: именно так иногда называли получающих привилегированное образование девушек в дореволюционной России.

Первое женское учебное заведение в России появилось 5 мая 1764 года. Это был Смольный институт благородных девиц, который открылся в Санкт-Петербурге по инициативе вельможи Ивана Ивановича Бецкого и в соответствии с указом Екатерины II. По документам учебное учреждение имело название «Императорское воспитательное общество благородных девиц». Планировалось, что это общество будет готовить для государства образованных женщин, достойных матерей, да и социум получит полезных членов.

Екатерина, поклонница идей французских энциклопедистов, планировала создать учебное заведение наподобие Сен-Сирского института под Парижем. Девочек в Смольный принимали с шестилетнего возраста, и, самое главное, родители не должны были забирать ребенка ни под каким предлогом до окончания учебного курса. Это положение учитывало желание императрицы: дети, изолированные на долгий срок от невежественной среды, вернутся в нее уже облагороженными и развитыми, что будет способствовать смягчению нравов – по сути, они помогут создать «новую породу людей».

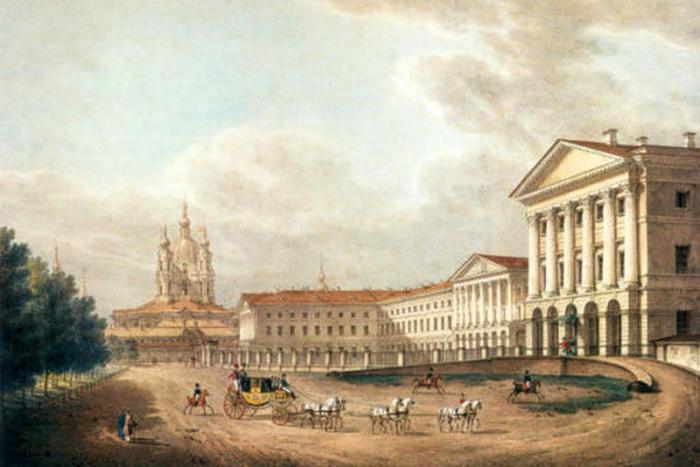

Во главе института оказалась княгиня Анна Сергеевна Долгорукова, а вся исполнительная власть сосредоточилась в руках француженки Софьи де Лафон. Первоначально Смольный институт благородных девиц был размещен в Воскресенском Смольном женском монастыре, а в 1809 году девушки переехали в новое здание, которое было построено специально для них по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Обучение было бесплатное, за казенный счет воспитывалось 200 девиц «благородного происхождения». Учили их 12 лет, и обучение делилось на четыре «возраста» – по три года каждый.

Учащиеся каждой возрастной группы носили платья определенного цвета: младшая группа носила платья кофейного цвета – девушек иногда даже называли «кофейницами», вторая группа – голубые или синие платья, третья – серые, а старшие ученицы ходили в белых платьях – правда, со временем белые заменили зелеными как менее маркими. Но традиция называть старшеклассниц «белыми» осталась.

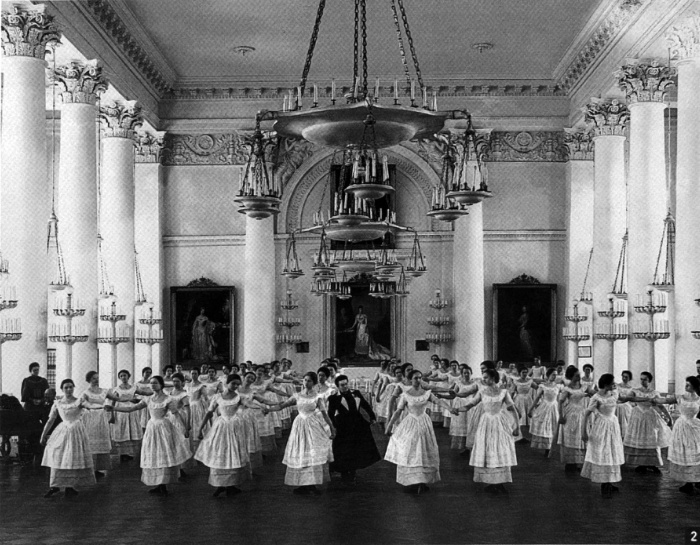

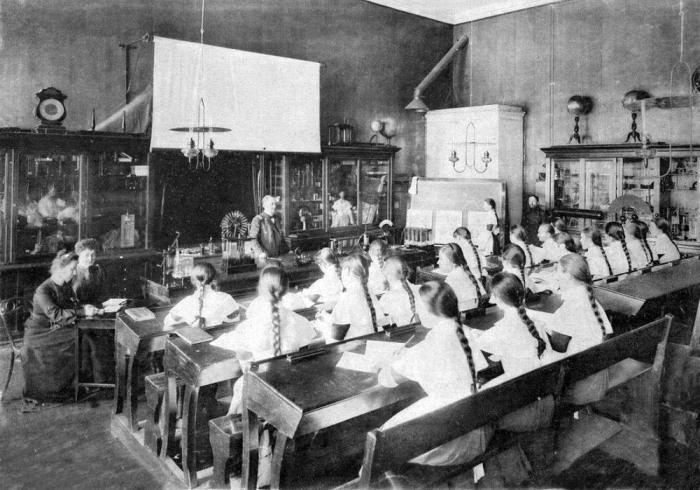

Программу для института приходилось разрабатывать самим, так как чего-то интересного на сей предмет в Европе найти не удалось. На первом этапе для самых маленьких главными предметами были русский и иностранные языки, а также арифметика, на втором – появлялись география и история, на третьем – словесность, архитектура, геральдика, музыка, танцы. У старшеклассниц занятия были более практическими: они занимались с младшими девочками, осваивали искусство поддерживать порядок, вести домашнее хозяйство и экономию. Воспитанниц заведения учили рукоделию, и уже на третьем этапе девочки сами шили себе платья. Программа обучения предусматривала, что девушки станут приятными членами общества, и поэтому в нее входили разные дисциплины искусства.

Каждая девица, поступившая в институт, получала 50 рублей, которые клались в банк, и ко времени выпуска (с накопившимися процентами) она имела небольшое приданое. Иногда институт непосредственно принимал участие в судьбе воспитанниц и даже организовывал их свадьбы. Девушки, которые к окончанию института не были никуда пристроены, пользовались правом остаться жить в институте, им предоставлялась комната и питание. Плата за это была практически символической (рукоделие, трудолюбие и добродетель).

30 августа 1776 года состоялся первый выпуск Смольного института. В нем было всего 39 девиц. Пять лучших были приглашены ко двору императрицы. Память о них сохранилась на живописных полотнах Дмитрия Григорьевича Левицкого.

Через год после открытия, в 1765-м, при институте появилось отделение для «мещанских девиц», туда принимали всех, кроме дочерей крепостных крестьян. Для них в дальнейшем было построено отдельное здание.

Февральская революция завершила эту историческую страницу в российском образовании. Смольный был закрыт как учебное заведение в связи с отречением Николая II, упразднением ведомства императрицы Марии и отсутствием финансирования. Осенью 1917 года институт переехал в Новочеркасск, и здесь в 1919-м состоялся последний выпуск.

После выезда института Смольный зажил своей жизнью и в скором времени стал известен на всю страну. В августе 1917 года сюда из Таврического дворца переезжает Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. А в октябре того же года в этом здании на II Всероссийском съезде Советов была провозглашена победа социалистической революции в стране.

11 марта 1918 года советское правительство переезжает из Смольного в Москву, в Кремль. И с этого времени Смольный становится местом расположения Ленинградского совета трудящихся и партийных органов города и области.

Ну а в настоящее время в здании находится резиденция губернатора Санкт-Петербурга и администрация города. Девицы сюда уже вряд ли вернутся.