Как Николаю II динозавра подарили

Правители разных стран часто получают удивительные и необычные подарки. Приурочены они, как правило, к памятным датам, юбилеям и государственным праздникам. Чаще всего это украшения, оружие, предметы для сервировки стола, а также национальные костюмы и символы. Но однажды российский император получил подарок, для размещения которого не хватило бы обычной комнаты, а по своей ценности (по крайней мере, научной) презент превосходил любые рукотворные диковинки.

Из Нового Света – в музеи по всему миру

На первый взгляд кажется, что последний русский царь Николай II не имеет никакого отношения к Палеонтологическому музею, открытому в Москве в 1930-х годах. Однако самый крупный экспонат этого музея когда-то принадлежал императору. По легенде, собственностью государя он стал в 1913 году по случаю празднования трехсотлетнего юбилея дома Романовых. Это событие отмечалось с особой пышностью: в городах устраивали балы, торжественные мероприятия и выставки, а витрины магазинов были украшены портретами русских царей. Празднование растянулось на несколько месяцев: начавшись в феврале, завершилось оно лишь осенью. И все же события, связанные с таинственным подарком, почти не пересекались с торжествами в честь Романовых.

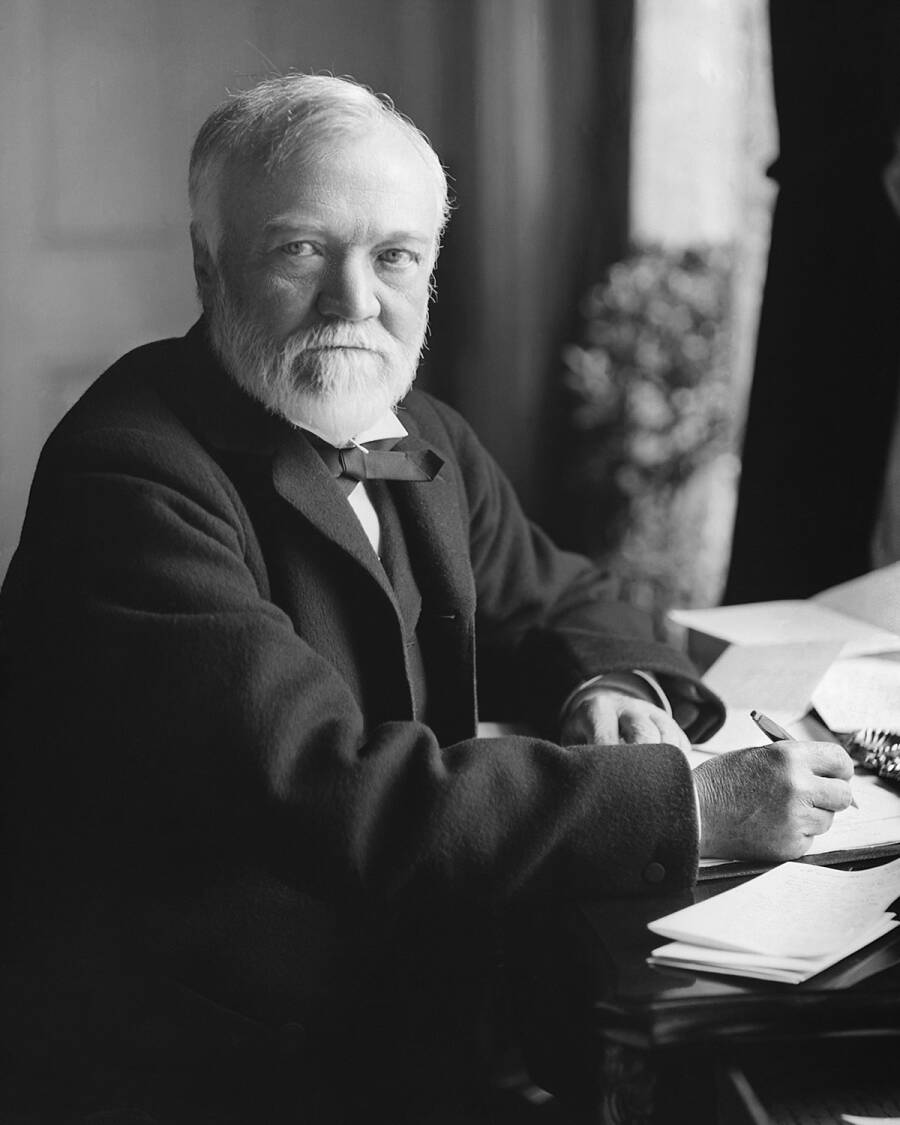

Захватывающая история началась на рубеже веков, когда американский миллионер Эндрю Карнеги увидел в газете New York Journal статью о найденном на территории штата Вайоминг скелете доисторического ящера. Останки принадлежали диплодоку – одному из самых крупных динозавров, населявших Землю. Существо отличалось длинной шеей и массивным туловищем, а вот голова у него была непропорционально маленькой. Исследования показали, что диплодок был травоядным динозавром. Опираясь на гигантский хвост, он вставал на задние ноги и дотягивался до крон деревьев. Находка палеонтологов настолько захватила воображение Карнеги, что он решил во что бы то ни стало заполучить скелет в свою коллекцию. Предприниматель как раз завершал очередной проект – перестройку музея естественной истории в Питтсбурге – и предложил директору научного заведения съездить «на разведку». Даже получив отказ, Эндрю Карнеги не опустил руки и стал ждать следующего шанса, спонсируя новые экспедиции. Вскоре удача действительно улыбнулась ему.

Путешествие по столицам

В 1901 году палеонтологи нашли аналогичный скелет и дали ему название Diplodocus carnegii в честь неунывающего предпринимателя. Как назло, музей в Питтсбурге еще строился, и Карнеги не смог поместить скелет там. Оставалось довольствоваться небольшой реконструкцией и рисунком динозавра. Последний висел в замке Эндрю Карнеги, расположенном в Шотландии. Там рисунок заметил король Великобритании Эдуард VII, расспросил предпринимателя о находке ученых и поинтересовался, нельзя ли доставить такой же скелет диплодока в лондонский музей. Поскольку оригинал решили оставить в Соединенных Штатах, в 1905 году британцы увидели копию – слепок в натуральную величину. Экспонат вызвал небывалый ажиотаж: многие посетители музея естественной истории в Лондоне по нескольку раз ходили посмотреть на динозавра, выстаивая многочасовые очереди. В других странах тоже захотели получить поражающий воображение скелет, и тогда изготовление слепков продолжилось. Один из них оказался и в России, правда, не в 1913 году (как гласит легенда), а тремя годами ранее. Диплодок занял свое место среди экспонатов Зоологического музея в Петербурге. Едва ли кто-то мог тогда вообразить, что на этом его «путешествие» не закончится.

После Октябрьской революции судьба скелета долгое время была окутана тайной. Считается, что его вывезли из Зоологического музея и установили в конференц-зале Академии наук. В 1923 году диплодок переехал в Геологический музей, под который выделили здание на стрелке Васильевского острова. Спустя год столицу перенесли в Москву, а многострадальный скелет вновь увезли – на этот раз в московский Нескучный сад. Там находился Палеозоологический музей при одноименном институте. Но и на этом месте экспонат, увы, не задержался. Когда началась Великая Отечественная война, научные институты эвакуировали из европейской части страны. Коллекции музея вместе с сотрудниками переезжали в более безопасные места – на Урал и в Казахстан. Эта участь постигла и скелет диплодока. Исколесив несколько городов (больше, чем любой другой его «собрат»), он возвратился в столицу после войны, где и остается по сей день. В Палеонтологическом музее сегодня возле скелета стоит памятная табличка, вкратце рассказывающая о его «приключениях» и связи с домом Романовых.