Как английский министр иностранных дел сэр Антони Иден на фронт ездил

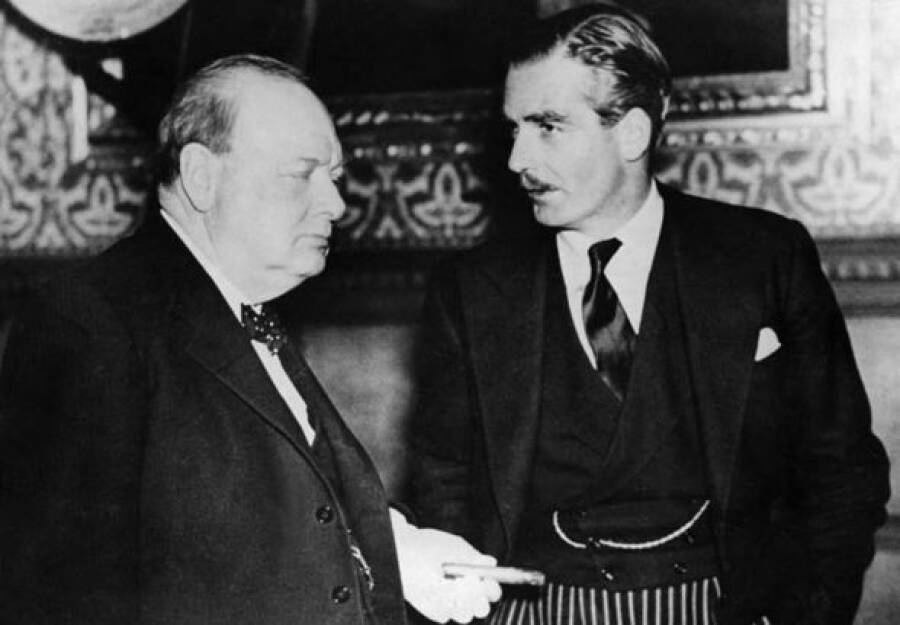

5 декабря 1941 года началось успешное наступление советских войск под Москвой. И если до этого переговоры о совместных действиях против врага шли не спеша, то здесь союзникам пришлось активизировать дипломатическую деятельность. Раньше переговоры проводились по телефону между Сталиным и Черчиллем, а 15 декабря в Москву прибыл министр иностранных дел Великобритании Антони Иден.

Переговоры в Кремле

На встречах (а их было около шести, и продолжались они по четыре часа) обсуждались многие вопросы, в том числе касающиеся войны и ее ведения, естественно, вырабатывались и принципы взаимодействия двух стран в ходе дальнейших боевых действий. Были затронуты и вопросы, касающиеся послевоенного периода. И если первоначально в переговорах с Черчиллем Сталин на этих вопросах не акцентировал внимания, то теперь, с успешным продвижением фронта на запад, эти вопросы становились более актуальными. В ходе переговоров министр иностранных дел подтвердил, что союзники продолжат поставки военной помощи, и их объем будет увеличен.

В ходе переговоров так и не был решен вопрос о непосредственном участии английских солдат против Германии. Англичане предлагали пока свое участие ограничить «охраной нефтяных районов» на Кавказе, а высвободившиеся подразделения советских войск отправить на фронт, но с таким предложением советское правительство не согласилось. Был еще один вопрос, который очень интересовал Идена, – о войне с Японией. И здесь Сталин ответил, что если японцы нападут на нас, то мы будем сражаться, но нам предпочтительнее, чтобы это случилось, как можно позже.

Поездка на фронт

В ходе переговоров Иден высказал пожелание побывать на фронте. И чтобы обогатить английского чиновника новыми впечатлениями, такая возможность была предоставлена. 15 декабря был освобожден Клин, и межправительственная делегация выехала в этот освобожденный город. Как рассказывали очевидцы, к зданию Клинской военной комендатуры, подъехала колонна легковых автомобилей. Гости были одеты в шубы и теплые пальто, укутаны разноцветными шарфами, все были с фотоаппаратами и записными книжками. Они побеседовали с командирами, осмотрели город и попытались проехать к линии фронта. Вся дорога на протяжении десятка километров была завалена фашистской боевой техникой. Повсюду – тысячи трупов, подбитые танки, исковерканные пушки, автомашины со штабным имуществом и награбленным добром. Навстречу делегации со стороны фронта двигались колонны пленных немцев. Как позже вспоминал генерал армии Д. Лелюшенко, Иден постоянно пытался заговорить с пленными немцами, которые в один голос на все его вопросы отвечали: «Гитлер капут». В Клину состоялась пресс-конференция, после чего англичане отправились в Москву.

В Москве Иден с восхищением говорил о победе советских войск, поздравлял советское командование и желал всевозможных дальнейших успехов. Уже позднее в своих мемуарах он сознался, что его тогда, при виде неминуемого поражения Германии, охватила тревога за последствия для «британских интересов». В своем дневнике он очень скупо говорит о страданиях советских людей, оказавшихся в оккупации, о сожженных и разграбленных городах и селах. Зато он полон сочувствия к пленным гитлеровцам и во всех подробностях описывает встречи и разговор с тремя пленными фашистами. Здесь он не вспоминает, что эти вояки пришли поработить советский народ. Иден опасался, что победа советской армии может изменить соотношение сил в мире.

Ряд предложений он озвучил уже дома. Среди них было и предложение связать советское правительство соответствующими соглашениями, которые не дадут русским оказаться дальше в глубине Европы.

Такая позиция была характерна не только для Идена, но и для Черчилля. Его высказывание, о том, что русские и немцы должны больше убивать друг друга, а уж потом мы скажем свое слово, еще долго определяло английскую политику. Союзники долго и изворотливо сопротивлялись открытию второго фронта. Сначала они сорвали его открытие в 1942 году, а потом и в 1943 году. Враг был общий, а Советский Союз сражался с ним в одиночку.

P.S.

Позднее в Москве и Лондоне было опубликовано совместное англо-советское коммюнике. В нем говорилось, что стороны добились единства взглядов на все вопросы дальнейшего ведения войны. Состоявшиеся переговоры позволили сделать важный шаг для укрепления антигитлеровской коалиции.

Новое

Видео

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино

Галицийская битва. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России