История конституции в России

Вся сложность и противоречивость событий XX века в России как в зеркале отразились в судьбе её конституций, которых насчитывается пять или шесть – если считать первой конституцией Октябрьский манифест 1905 года. Каждая новая конституция отражала фундаментальные перемены в стране, обществе, мире – от ограниченной монархии последних лет империи до возрождающейся после краха СССР Российской Федерации.

Зарождение конституций

Фундаментальные, формообразующие принципы государственного устройства, сведённые воедино и имеющие верховенство над другими законами – таковы главные признаки конституции. Учёные-правоведы находят конституционные начала в своде законов вавилонского царя Хаммурапи и в библейском Второзаконии, в законодательных актах спартанского правителя Ликурга и в «XII таблицах» Древнего Рима, в «варварских правдах» германцев и кодексе римского императора Феодосия. Однако конституции в современном смысле этого слова зародились в эпоху Просвещения под воздействием идей естественного права, всеобъемлюще разработанных Джоном Локком и развитых французскими мыслителями – Шарлем Луи де Монтескье, Вольтером, Жан-Жаком Руссо.

Просветители предложили концепцию, предусматривавшую ограничение абсолютной власти правителя, разделение властей, гарантии свобод человека, право выбора формы правления и обеспечение государственного суверенитета для реализации заявленных идеалов. Первыми конституциями нового типа стали Американская конституция 1776 года и Французская конституция 1791 года. Эти документы, а также некодифицированная английская конституция, не имеющая единого текста, но заключавшаяся в совокупности различных правовых актов от Великой хартии Вольностей 1215 года до Билля о правах 1689 года, стали фундаментом конституционного права и образцами для конституций большинства стран земного шара.

Первые проекты конституций в России

Историки права относят начало русского конституционализма к инициативе «верховников», которые, вдохновившись примерами Польши и Швеции, в 1730 году попытались ограничить самодержавие взошедшей на престол императрицы Анны Иоанновны так называемыми «кондициями». Судьба неудачливых реформаторов сложилась печально: многих сослали, некоторых казнили. Через три десятилетия императрица Екатерина II, которая переписывалась с Вольтером и Дени Дидро, некоторое время задумывалась о конституции. Однако её деятельность на этом поле ограничилась в 1767 году декларативным «Наказом», в котором осуждался деспотизм на фоне просвещённого абсолютизма.

Раннее правление императора Александра I запомнилось желанием реформ и проектами выдающегося государственника М.М. Сперанского. Некоторые взгляды последнего нашли отражение в конституции Царства Польского от 1815 года и в планах декабристов. Среди законотворчества последних наибольший интерес представляют «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская Правда» П.И. Пестеля. Первая тяготела к конституционной монархии и федеративному делению, вторая – к унитарной республике, управляемой парламентом («народным вече») и правительством («державной думой»).

Начиная со времени Великих реформ императора Александра II конституционные вопросы затрагивались как государственными деятелями (П.А. Валуевым, М.Т. Лорис-Меликовым и др.) – так и юристами (К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичериным и др.). Другой фланг представляли революционеры, требовавшие отмены монархии. Когда Александр II уже был близок к воплощению в жизнь предложений М.Т. Лорис-Меликова, предполагавших определённое ограничение власти самодержца, императора убили. Вопрос принятия русской конституции был отложен на четверть века.

Октябрьский манифест, или конституция Российской империи

К началу XX века вопрос об ограничении монархической власти в России встал настолько остро, что он фигурировал в требованиях почти всех общественных групп и политических сил, за исключением крайне правых. Во время революции 1905 года, когда забастовки, митинги, теракты и вооружённые выступления охватили всю страну, император Николай II был вынужден подписать Высочайший Манифест от 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка. В этом документе, разработанном С.Ю. Витте, провозглашались свободы совести, слова, собраний, союзов, объявлялось о создании парламента – Государственной Думы.

23 апреля 1906 года Николай II утвердил новую редакцию Свода законов Российской империи с учётом Октябрьского Манифеста. По сути, этот кодекс, состоявший из 17 глав и 223 статей, рассматривается значительным числом современных учёных-юристов как первая российская конституция. В полномочия Думы вошли законодательная инициатива, запросы министрам, утверждение предложенных правительством законов и бюджета, а также выражение недоверия правительству. Большинство властных рычагов оставалось за императором. Кроме прочего, он в любой момент мог распустить Думу и назначить новые выборы. За короткую историю российского парламентаризма Думу дважды распускали досрочно – в 1906 и 1907 гг.

Советская конституция 1918 года

После Февральской революции 1917 года ведущие отечественные правоведы успели взяться за составление конституции свободной России, но вскоре Октябрьская революция кардинально поменяла политический ландшафт в стране. Символом перемен стала конституция РСФСР 1918 года, в которой всё звучало непривычно для уха учёного-конституционалиста: не парламентская республика, а власть Советов, не декларация прав человека, а декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и т.д. Главной задачей РСФСР признавалось установление диктатуры пролетариата и построение социалистического общества.

Верховным органом власти стал Всероссийский съезд Советов, а в промежутках между съездами – ВЦИК. В конституции продвигалась концепция демократического централизма, а не разделения властей, и закреплялось поражение в правах «непролетарских» групп граждан (буржуев и попов, в некоторой степени крестьян). Подобный подход вызвал резкую критику видного теоретика марксизма К.-И. Каутского, за что он удостоился от В.И. Ленина эпитета «ренегата». В конституции, принятой V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года, также закреплялся новый герб государства – серп и молот. Конституция 1918 года стала ярким артефактом революционной эпохи, любопытным правовым памятником своего времени.

Первая союзная конституция 1924 года

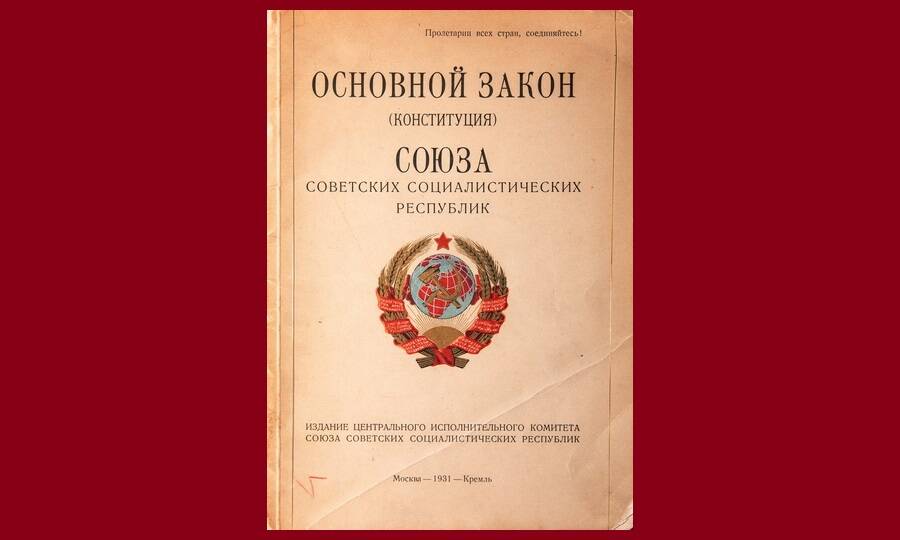

После образования 30 декабря 1922 года Союза Советских Социалистических Республик возникла потребность в конституции, фиксирующей новые формы государственного единства и перемены, произошедшие после завершения Гражданской войны. В окончательной редакции она была принята 31 января 1924 года II съездом Советов СССР. В новом основном законе регулировались компетенции союзного и республиканских правительств.

Центральная власть решала вопросы войны и мира, внешней торговли, международных договоров, вооружённых сил, бюджета, транспорта и общесоюзной юстиции – например, споры между республиками. Статус союзных республик был прописан так, что они фактически попадали в подчинение центру. Верховным органом власти, как и в конституции 1918 года, оставался съезд Советов, а в остальное время – ЦИК. Между тем, в отличие от предыдущей конституции, ничего не говорилось о правах и обязанностях гражданина, о местных органах управления. Считалось, что эти вопросы регулируются республиканскими конституциями.

«Сталинская» конституция 1936 года

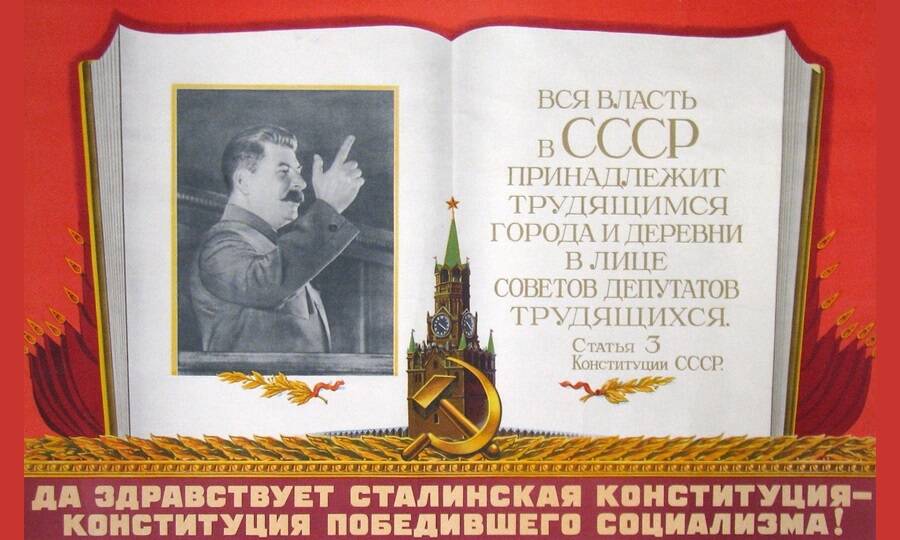

Новая конституция, принятая VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов 5 декабря 1936 года, просуществовала 40 лет – больше, чем любая другая. Она состояла из 13 глав и 146 статей, её разработкой занималась комиссия в составе 31 человека. Активное участие в написании статей приняли К.Б. Радек, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин. Конституция 1936 года представляла собой чётко структурированный документ, чем в лучшую сторону отличалась от предшественников. В основном законе произошли значительные изменения. Была провозглашена победа социализма в СССР, закреплена руководящая роль партии, высшим органом стал не съезд, а двухпалатный Верховный Совет СССР. В отдельных главах очерчивались полномочия центральных и местных органов управления, суда и прокуратуры. Совнарком лишился законодательных прав – он стал только исполнительным органом.

Важным достижением стало включение в конституцию основных прав и обязанностей граждан. Прежние ограничения по классовому признаку были сняты, всем гарантировались право на труд, отдых, ежегодные отпуска, восьмичасовой рабочий день, пенсии, бесплатное образование, декларировались равноправие женщин и мужчин, равенство всех рас и национальностей, свобода совести, слова, печати, собраний, митингов, шествий, демонстраций, неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки. Конечно, реальность не всегда отражала написанные статьи, и всё же, несмотря на многочисленные факты злоупотребления властью, во время действия этой конституции в обществе удалось добиться значительного социального прогресса.

«Брежневская» конституция 1977 года

Принятая Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года «Брежневская» конституция отразила в себе период развитого социализма. В своей основе она подтверждала главные положения предыдущей конституции, а внесённые изменения не носили принципиального характера. Только с началом Перестройки конституция начала подвергаться радикальным правкам.

В 1988 году высшим органом власти вместо Верховного совета стал Съезд народных депутатов, в 1990 году была отменена 6-я статья о руководящей роли КПСС, вводился институт частной собственности, учреждался пост президента. Все эти перемены отражали резкую смену государственного курса – отказ от социалистической модели производства, демократизацию власти, потребность в кардинальных переменах.

Российская конституция 1993 года

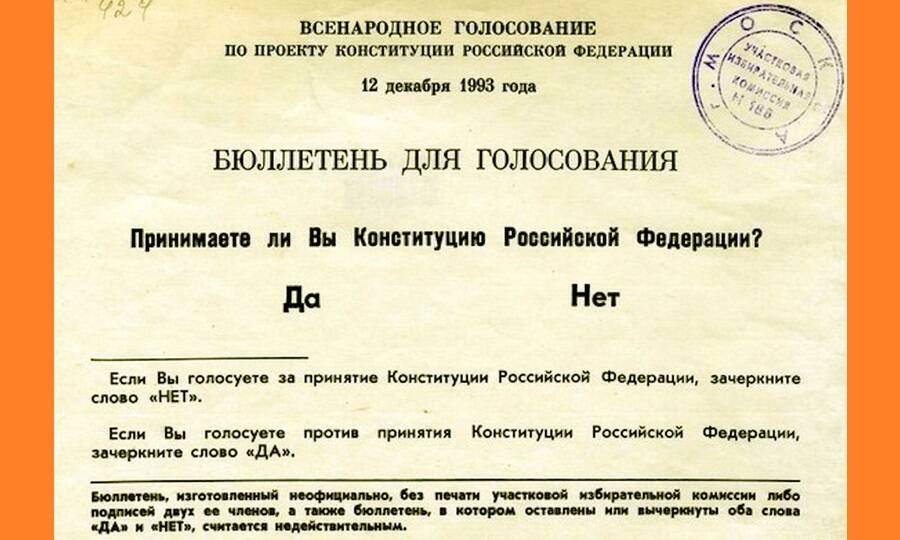

Современная конституция России, 30-летний юбилей которой мы отмечаем в этом году, рождалась в сложнейших условиях развала политического пространства СССР, усугублённого тяжелейшим экономическим кризисом, противостоянием парламента и президента, а также полным переформатированием социального уклада общества. Конституционная комиссия численностью свыше 800 человек, в которой ведущую роль играли С.С. Алексеев, А.А. Собчак и С.М. Шахрай, разработала проект, состоявший из 137 статей, который 12 декабря 1993 года был вынесен на всенародное голосование. В пользу новой конституции высказались 58,4% проголосовавших, что составило около 31% от числа зарегистрированных избирателе. В 71 регионе число одобривших конституцию превышало 50%, в 17 регионах проголосовавших «за» оказалось менее 50%, один регион (Чечня) не принял участие в голосовании.

По действующей на сегодняшний день конституции Россия – федеративное государство с республиканской формой правления во главе с президентом. Высший представительный орган в государстве – Федеральное Собрание, исполнительный – Правительство РФ, судебный – Верховный суд. Число субъектов Федерации на момент принятия конституции – 89. На сегодняшний день число субъектов не изменилось, несмотря на включение в состав России в 2014 году Крыма, а в 2022 году – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, т.к. некоторые прежние субъекты объединили в 2004–2007 гг. в рамках новых территориальных единиц – Пермского, Камчатского и Забайкальского краёв.

В действующей конституции прописаны компетенции федеральных и региональных органов власти, а также система бюджета и налогов, судоустройство, принципы обороны государства, выборный процесс и т.д. Высшей ценностью государства является человек, его права и свободы. Их защита – обязанность государства. В 2020 году были приняты более 10 поправок в конституцию, защищающие государственный суверенитет, перераспределяющие полномочия между правительством и президентом и позволяющие действующему главе государства вновь избираться на новый срок.

Источник обложки: 24Краснодар