Императрица Мария Фёдоровна

Императрица Мария Фёдоровна

Весьма часто повторяемая фраза «За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины» в разных вариациях стала крылатой. Чтобы понять, насколько она соответствует реальности, мы решили рассказать о роли «первых леди», как сейчас принято говорить, в истории России. А именно, о супругах известных правителей, их деятельности, влиянию на жизнь двора и государства, об их увлечения, а, главное, о том, как княжны, царицы, императрицы и жёны генсеков могли или пытались изменить исторический путь России.

Скептики скажут, что до недавнего времени общество было консервативно и патриархально, а, значит, жены монархов прошлых веков играли только декоративную и традиционно-семейную функции. И это ещё раз говорит о недооценённости роли женщин в истории. Конечно, раньше мир был намного более «мужским», и это сужало спектр возможностей действий для большинства простых женщин до основных традиционных ролей и обязанностей: труд, поддержание домашнего очага, продолжение рода. Но жена правителя, будь то князь, герцог или король, входила в корпорацию аристократов, в высший свет, участвовала в жизни двора и была субъектом внутригосударственных отношений.

Великий князь, Брат, Цесаревич

Начнём мы с жены императора Александра III, Марии Фёдоровны. Мария родилась в Копенгагене 26 ноября 1847 года, и при рождении получила имя Мария София Фредерика Дагмар. Она была дочерью принца Глюксбургского, которому в 1863 году было суждено стать королём Дании, Кристианом IX.

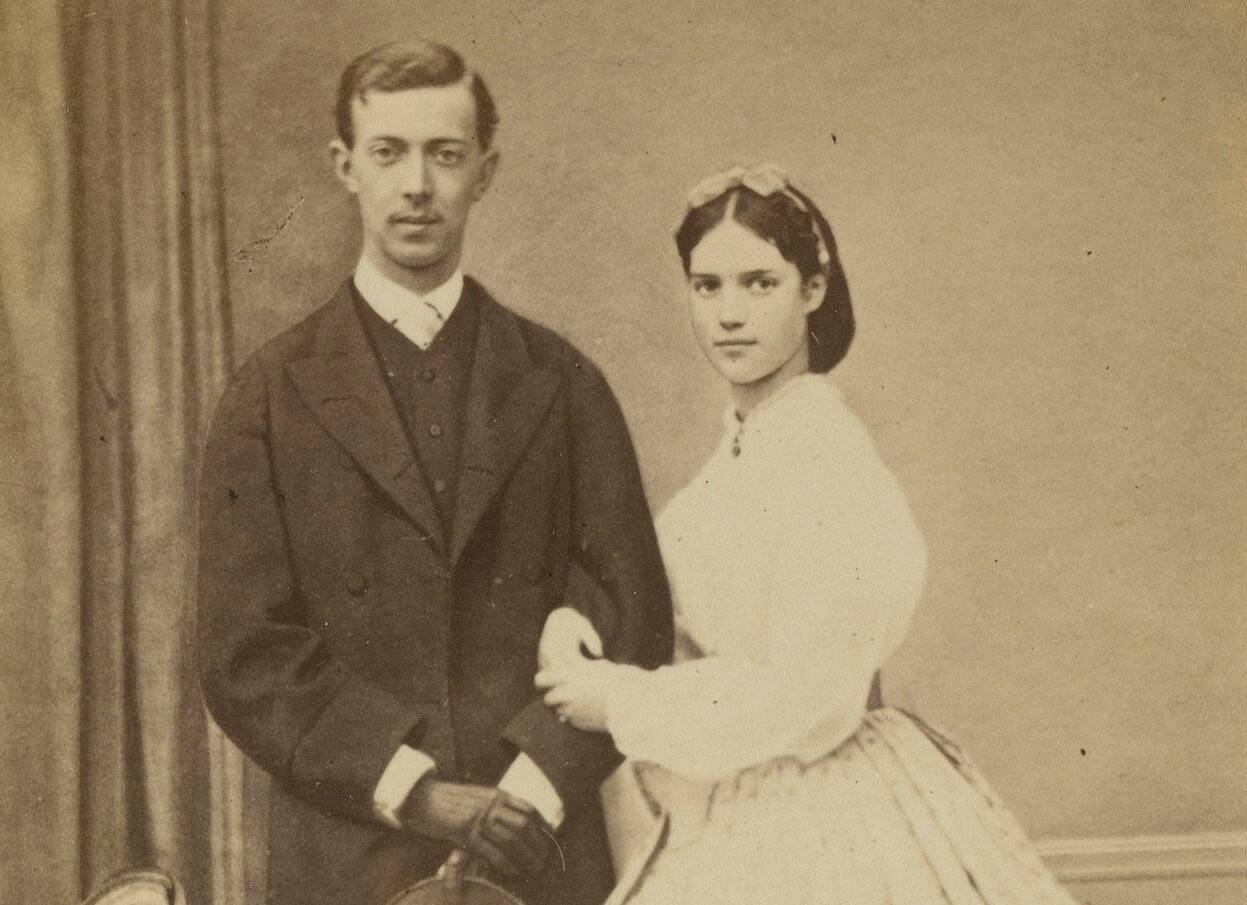

История о том, как Мария стала невестой и женой Александра III, полна любовных интриг, и доли драматизма. Дело в том, что изначально Марию планировали выдать замуж за старшего сына Александра II – цесаревича Николая Александровича. В 1864 году наследник поехал в путешествие по Европе. Во время этой поездки, в свой 21-й день рождения Николай Александрович и был помолвлен с принцессой Дагмар. Они сблизились, проводя много времени вместе. Но на следующий год, находящийся в Италии Николай неожиданно заболел, как выяснилось позже, туберкулёзным менингитом. Состояние царевича резко ухудшалось, он слёг во время лечения в Ницце.

Дагмар приехала к жениху, заботилась о больном Николае и поддерживала его. С этой же целью из России приехал брат Николая - великий князь Александр Александрович, так он и познакомился со своей будущей женой. Но о кончине Николая, которая случилась 24 апреля 1865 года, пока не предполагали, и Мария оставалась его невестой, поэтому, когда цесаревич скончался, вопрос о её дальнейшей судьбе повис в воздухе.

Существует мнение, что между Марией, которую при датском и русском дворах звали «Минни», и Александром Александровичем, ставшим теперь цесаревичем, ещё тогда возникла симпатия. Вот, что писал тогда Александр отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни, тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил мое счастье».

Александр стал наследником престола, но потерял возможность жениться на любимой княгине

Однако некоторые факты указывают на противоположную обстановку. Например, мы точно знаем, что у Александра в это время был роман с фрейлиной своей матери, княгиней Марией Мещерской. В марте 1865 года Александр писал в дневнике: «Я её не на шутку люблю, и если бы был свободным человеком, то непременно бы женился, и уверен, что она была бы совершенно согласна», а менее, чем через два месяца после смерти Николая, оставил такую запись: «Каждый день то же самое, было бы невыносимо, если бы не М.». Они тайно встречались, «случайно» виделись на прогулках, передавали друг другу записки. Вскоре об этом стало известно царской семье, что вызвало скандал. Но, не смотря на увещевания отца и выговоры фрейлине, эти связи продолжались.

Может, Александр врал отцу о своих чувствах к Дагмаре, чтобы успокоить его? Так или иначе, в ноябре 1865 года Александр II выразил желание, чтобы цесаревич и принцесса Мария Дагмара стали мужем и женой. А в апреле 1866 стало известно, что князь Витгенштейн сделал предложение любовнице Александра Марии Мещерской. В Мае Александр Александрович пишет в дневнике: «Я только и думаю теперь о том, чтобы отказаться от моего тяжёлого положения и, если будет возможность, жениться на милой М. Э. Я хочу отказаться от свадьбы с Dagmar, которую не могу любить и не хочу… Может быть, это будет лучше, если я откажусь от престола… Я не хочу другой жены, как М. Э.».

Новый дом датской принцессы

Тем не менее, тогда же пришлось расставить точки над «i»: в датской прессе вышла статья о том, что цесаревич не хочет жениться на Дагмаре из-за чувств к княжне Мещерской. Король Кристиан попросил подтвердить планы наследника относительно дочери. У Романовых произошла крупная ссора, в ходе которой Александр Александрович заявил о желании отречься от престола и жениться на «милой Дусеньке», на что Александр II, пригрозив выслать княжну, напомнил сыну о долге. Объяснившись с княжной Мещерской, Александр принял решение поехать в Данию свататься к Дагмаре, их помолвка состоялась 17 июня 1866 года, в датском замке Фреденсборг.

Очевидно, их отношения всё же стали теплее, 11 июня 1866 года Александр писал отцу: «Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоём. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках; я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы с меня так и текли. Я её спросил, может ли она любить ещё кого-нибудь, кроме милого Никса. Она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и его кончине»

В теплый сентябрьский день 1866 года невеста прибыла в Кронштадт. Поэт Федор Тютчев посвятил приезду принцессы стихотворение «Небо бледно-голубое». 12 октября Дагмара приняла православие в соборной церкви Зимнего дворца, а на следующий день была наречена новым именем - великой княжной Марией Фёдоровной. Браковенчание было совершено в Большой церкви Зимнего дворца 28 октября, после чего супруги жили в Аничковом дворце. Не смотря на сложную завязку их отношения, чета прожила в мире и взаимной привязанности почти 30 лет.

Благодетель, такт, семейность

Мария Дагмара традиционно занялась благотворительностью. После смерти свекрови, Марии Александровны, цесаревна возглавила Ведомство учреждений Императрицы Марии, в которые входили бесплатные учебные заведения, воспитательные дома, училища, а также приюты для обездоленных и беззащитных детей, врачевальни и богадельни. Немалые средства на их содержание вкладывала царская семья. Благотворительные учреждения императрицы были созданы практически во всех крупных городах Российской империи. Среди них были, например, Общество попечения о детях лиц, ссылаемых по судебным приговорам в Сибирь, Братолюбивое общество по снабжению неимущих квартирами, Приют для неизлечимых больных, Александро-Мариинский дом призрения, Благотворительное общество при Обуховской больнице, Мариинский институт для слепых девочек, Институт взрослых слепых девиц и прочие. Ведомство учреждений Императрицы Марии курировало работу 129 детских приютов на всей территории России. Только воспитательные дома Санкт-Петербурга и Москвы ежегодно принимали более 20 тысяч новорожденных и призревали в деревнях у воспитателей до 80 тысяч младенцев, остающихся на попечении до 21-летнего возраста.

В своей благотворительной деятельности Мария делал акцент на медицину. Цесаревич и цесаревна являлись почетными членами Общества попечения о раненых и больных воинах, на основе которого в 1867 году императрицей Марией Александровной было создано Российское общество Красного Креста. Более того, цесаревна сумела значительно увеличить его финансирование, особенно во время войн. Кроме того она попечительствовала Женскому патриотическому обществу, обществу спасения на водах.

Также Мария Федоровна покровительствовала искусствам, особенно – живописи, и сама пробовала писать под руководством академика Н.Д. Лосева, её картины сохранились. Однажды из-за разных взглядов на изобразительное искусство Мария поссорилась с художником Валентином Серовым. Её портреты писали известные русские и иностранные художники Владимир и Константин Маковские, Иван Крамской, Иван Тюрин, Михаил Зичи, Жорж Бекке, Роберт Мюллер, Генрих Ангели. Но случай ссоры для Марии – скорее, исключение из правил.

По словам князя Феликса Юсупова, мужа внучки Ирины, «несмотря на маленький рост, в манерах Марии Федоровны было столько величия, что там, куда она входила, не было видно никого, кроме нее». Ему же принадлежит замечание, что «по своему уму и политическому чутью Мария Федоровна играла заметную роль в делах империи». Граф Сергей Витте, будучи председателем Совета министров в наиболее сложные для империи 1905 – 1906 годы, выделял два главных качества Марии Федоровны: ум и дипломатические способности. Приветливая, любезная, чрезвычайно общительная, Мария Федоровна была любима и представителями высшего общества, и нижними чинами Кавалергардского и Кирасирского (Гатчинского) полков, шефом которых состояла. Кстати, именно поддержку Витте приписывают Марии Федоровне, когда речь идёт о её влиянии на политику. Другой политический протеже Марии – Пётр Столыпин. Считается также, что, будучи датчанкой, она негативно относилась к недавно объединившей прусские земли Германской империи. «Надеюсь, ни одного из них не видеть всю мою жизнь. В течение пятидесяти лет я ненавидела пруссаков, но теперь питаю к ним непримиримую ненависть» - писала Мария.

Хранительница очага

В браке, до смерти Александра в 1894 году, Мария родила шестерых детей, старший сын Николай II стал императором. Обладавшая глубокой политической интуицией, она постоянно стремилась направить своего старшего сына в делах, уберечь от чуждого влияния, окружить нужными людьми. И действительно, в первые годы царствования Николая II мать имела на него большое влияние. «Спросите матушку», «я спрошу у матушки», «надо спросить maman» - часто говорил Николай. Вообще, в воспитании детей, как и во всех делах царской семьи, решающее слово оставалось за матерью, Марией Федоровной. Во всём, благодаря ей, бывшей датской принцессе, ощущался размеренный порядок, олицетворением которого она была сама. Здесь мы наблюдаем авторитарные черты в характере Императрицы.

После смерти Александра III, в России существовали как бы два двора: вдовствующей императрицы и царствовавшей Александры Федоровны. Княгиня Лидия Васильчикова говорила, что Мария Фёдоровна «обладала как раз теми качествами, которые не доставали ее невестке... Она знала всё и вся, ее постоянно видели, и она олицетворяла в совершенной степени ту обаятельность, то собирательное понятие «симпатичности», которое так трудно поддается анализу и которому научить невозможно»… В определенной степени её популярности в либеральном российском обществе способствовало и неприятие Марией Федоровной брака Николая с немецкой принцессой Аликс, с которой она никогда не была в приязненных отношениях. «Болезненный мистицизм молодой государыни, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии» - считал Феликс Юсупов. Мария не одобряла образ жизни и ход мыслей Александры Федоровны, и, особенно резко выступала против негативного влияния Распутина на государственные дела.

Свою нелюбовь к царице вдовствующая императрица нисколько не скрывала, что еще больше проявилось с появлением в царском окружении Григория Распутина и особенно с началом Первой мировой войны. Мария Федоровна нечасто вмешивалась в большую политику, но в решающие моменты не скрывала от сына своего мнения. Когда в 1915 году Николай II решил стать верховным главнокомандующим, она уговаривала его отказаться от своего решения. Категорически возражала Мария Федоровна и против возможного заключения сепаратного мира с Германией, к чему склоняли царя отдельные лица из его близкого круга. В целом, двор и царская семья 20 века были наполнен скандалами и раздорами, что резко входило в контраст благословенного периода жизни покойного мужа Марии.

В годы Первой Мировой войны Мария Фёдоровна много времени проводила в Киеве, присматривая за местными госпиталями. После отречения Николая императрица, попрощавшись с ним, уехала в Крым, и в 1919 году покинула Россию с младшей дочерью Ольгой и мужем старшей дочери Ксении великим князем Александром Михайловичем. Умерла Мария в 1928 году в Дании. Русская эмиграция регулярно пыталась вовлечь императрицу в политическую жизнь, но та всегда категорически отказывала. В 2006 году прах императрицы перевезён в Россию и похоронен в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости.

Как видим, Мария Федоровна влияла на политику в большей степени во время правления своего сына, а не мужа. Оно и понятно – после смерти Александра III начались неспокойные времена, жизнь двора разладилась, что требовало вмешательства вдовствующей Императрицы. А вот во время благоденствия своего мужа, Мария Федоровна больше сил уделяла общественной деятельности, подавая добрый пример благотворительницы и добродетельной первой леди, украшавшей русский двор.

Обложка: Императрица Мария Фёдоровна, 1880-е гг.

Источник: ru.wikipedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Битва народов. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России