"Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!». Неполитические реформы Петра Столыпина

Сложным было для России время середины первого десятилетия прошлого века. Проигрыш в войне с Японией, беспрецедентный общественный раскол, привёдший к революционным выступлениям во многих регионах страны, межнациональные конфликты, террор против государственных служащих… В разгар этих событий, весной 1906 года в Петербурге появился человек, по-настоящему всколыхнувший затхлое столичное бюрократическое болото. Бывшего саратовского губернатора Петра Аркадьевича Столыпина в короткий срок вознесённого сначала до должности министра внутренних дел огромной страны, а затем и до председателя всего Совета Министров, ждала особая историческая слава, какой мало кто из множества больших и малых деятелей прошлого может похвастаться…

Путь к вершинам власти

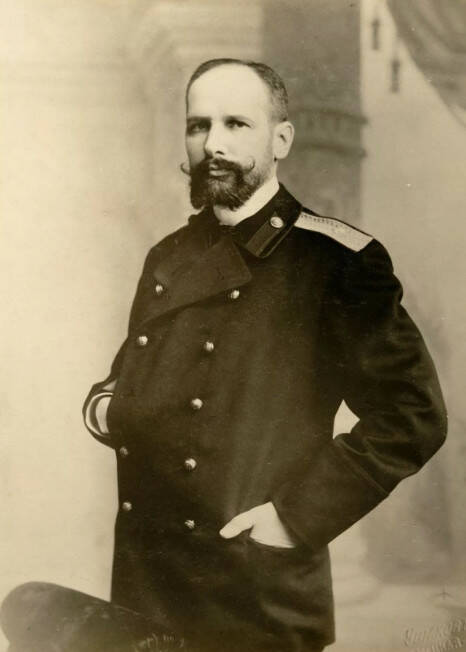

Когда Столыпин стал министром, ему было всего 44 года — возраст расцвета для политика, когда ещё не угасли жизненные силы молодости и при этом уже имеется нажитая мудрость. Он родился 2 (по новому стилю — 14) апреля 1862 года в семье ветерана Крымской войны, генерала Аркадия Дмитриевича Столыпина. И отец, и мать — урождённая княжна Горчакова — происходили из старинных дворянских родов. После окончания Орловской гимназии он поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет. Юношу, видимо, сызмальства тянуло к земле и к точным наукам одновременно, поэтому н поступил на специальность агронома, которая в те годы получалась на физико-математическом факультете.

Впрочем, бегать с землемерным циркулем по бескрайним русским полям ему не пришлось — вчерашнего блестящего студента с хорошей родословной сразу после окончания университета в 1884 году взяли на работу в Министерство внутренних дел. Вероятно, юноша тогда и предположить не мог, что когда-нибудь войдёт в министерское здание в качестве главы ведомства… Возможно, что поначалу Столыпин и не видел свою карьеру в МВД, поскольку уже спустя два года перевёлся в более близкое его специальности ведомство — Министерство земледелия и государственных имуществ, где служил в департаменте земледелия и сельской промышленности.

Но, когда карьера его пошла в гору, Столыпин вернулся на службу в систему МВД — ведь в ту пору вся исполнительная власть, в том числе и местная, подчинялась этой огромной структурой. Он жил и работал в городе Ковно (ныне — Каунас), где последовательно был председателем съезда мировых посредников, уездным, затем губернских предводителем дворянства. Молодого администратора быстро заметили наверху, и уже в 1902 году он становится Гродненским губернатором. И, хотя он пробыл на данном посту всего год, сделать Столыпину удалось немало — об этом мы ещё скажем ниже. Но в 1903 году он получает распоряжение о переезде в Саратов, где ему предстояло принять под своё управление губернию. Пётр Аркадьевич, по воспоминаниям, не хотел переезжать, но с волей министра спорить было бесполезно. Потом окажется, что это назначение станет для него судьбоносным.

Саратовская губерния была одним из центров сельского хозяйства Поволжья, зажиточной и богатой. И, когда в стране разразилась революция, аграрные беспорядки здесь были очень сильными. Вспомнить хотя бы печально известный Малиновский погром, когда крестьяне стали жечь дома зажиточных сельчан, помещиков и купцов. В ответ губернским властям пришлось задействовать военную силу, при этом погибли несколько десятков человек. Столыпин, рискуя собственной жизнью, неделями ездил по мятежным волостям, уговаривая крестьян успокоиться. Спасать людей приходилось не только от крестьянских толп — однажды ему пришлось выводить из-под града камней балашовских земцев, которых атаковали уже не революционеры, а черносотенцы. Осенью 1905 года в доме Столыпина был убит направленный Николаем II в командировку в Саратов для расследования причин крестьянских беспорядков генерал-адъютант Виктор Васильевич Сахаров. Сам Пётр Аркадьевич в это время находился в соседней комнате, и, окажись он рядом с ним, мог тоже бы погибнуть от рук эсеровской террористки Биценко, проникшей под видом просительницы. Это не первый и не последний раз, когда над ним витала смертельная опасность, но до поры судьба его хранила.

Аграрные беспорядки в Саратовской губернии на второй год революции пошли на убыль, и это в ту пору, когда во многих регионах страны они только разрастались. Успехи молодого губернатора были замечены в Царском Селе, что и предопределило решение императора назначить его на должность министра внутренних дел.

Последние пять лет до назначения Столыпина, надо сказать, эта должность была как будто проклятой. Вступивший в ХХ век министром Дмитрий Сергеевич Сипягин был убит эсеровским террористом в 1902 году. Принявший пост Вячеслав Константинович Плеве сам пал жертвой теракта эсеровского бомбиста после пяти неудачных покушений. Его преемник князь Пётр Дмитриевич Святополк-Мирский выбил у императора добро на проведение всероссийского Земского съезда, который в предреволюционной ситуации только усугубил и без того расшатанное положение дел. Через девять дней после «Кровавого воскресенья» он был снят с поста и заменён Александром Григорьевичем Булыгиным. Тот вошёл в историю своей мертворождённой «Булыгинской думой», которая якобы должна была привнести представительное начало во власть, но по факту была бы ничего не решающим органом. Когда Манифест 17 октября 1905 года похоронил её, министром стал старый полицейский чиновник Пётр Николаевич Дурново, который мог бы, возможно, исправить ситуацию в новых условиях. Но он беспрестанно конфликтовал с председателем кабинета министров Сергеем Юльевичем Витте, которого обвинял в потворстве революционерам. В итоге император избавился от обоих — и от Дурново, и от Витте, сослав их на почётную синекуру в Государственный совет.

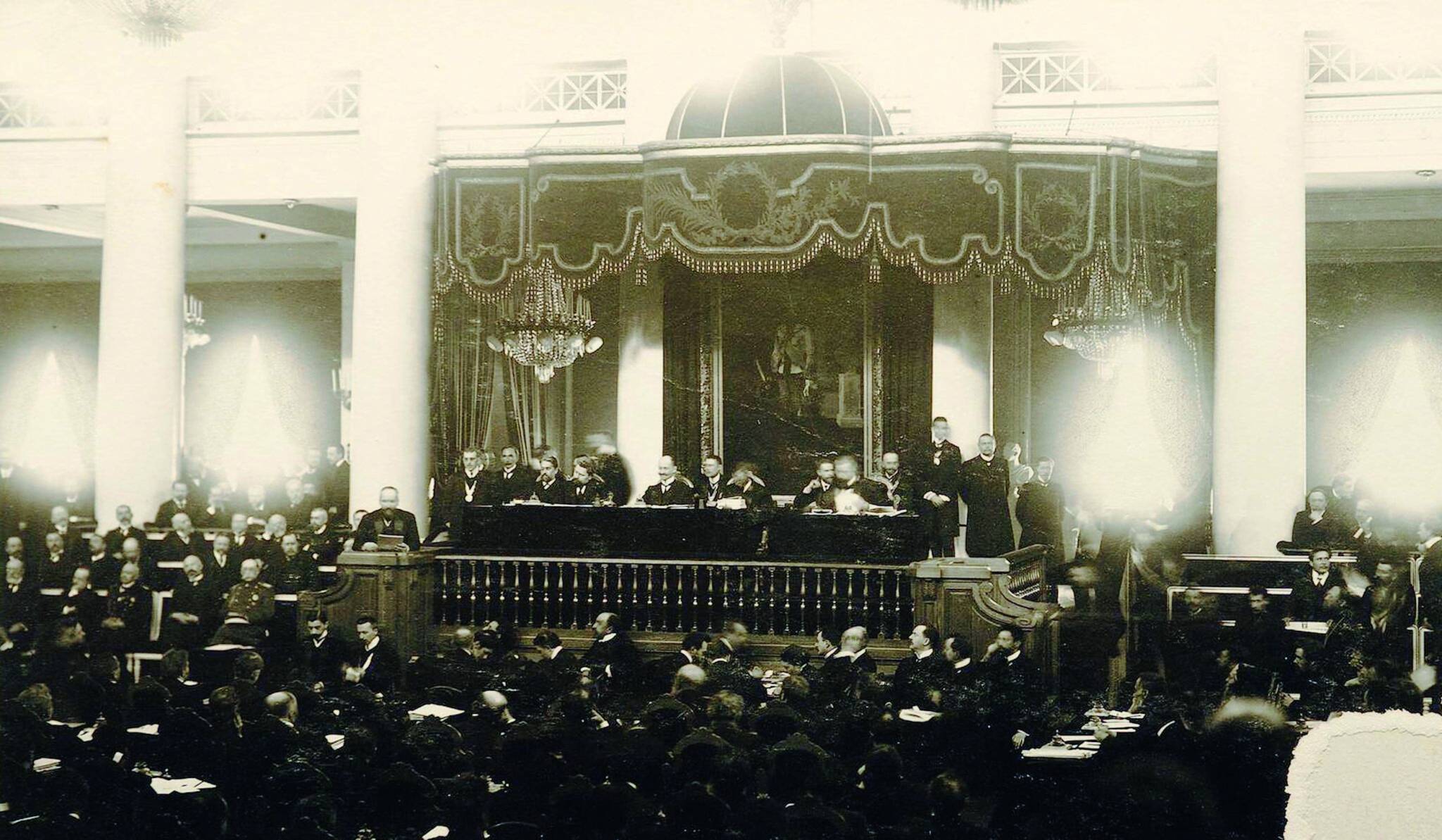

Вот в таких условиях и пришёл в Санкт-Петербург сразу на министерскую должность Пётр Аркадьевич Столыпин. Кадровая чехарда и, кстати, риск для жизни, обесценили этот пост, ранее бывший одним из самых грозных в империи — министр внутренних дел, по сути, был вторым человеком в стране после императора, и им право доклада через голову председателя Совета министров. Указ о назначении Столыпина был подписан 13 (по новому стилю — 26) апреля 1906 года. Николай II возлагал на него большие надежды, и пошёл на беспрецедентные для того времени меры — 26 июня (по новому стилю — 8 июля) 1906 года он вверил ему пост председателя Совета министров Российской империи, сместив с этого поста Ивана Логгиновича Горемыкина, провластного консерватора, но абсолютно бесцветного как администратора. При этом Пётр Аркадьевич продолжал совмещать обязанности председателя с министерским постом. Начиналась новая эпоха — эпоха столыпинского пятилетнего пребывания во власти.

Столыпин: репрессии и реформы госаппарата

Столыпин вступил в должность, имея много планов на реформирование страны. Поработав и в западных, и в чернозёмных аграрных губерниях, он как никто другой в Петербурге понимал сложившуюся обстановку, и знал доподлинно, что ещё одной такой смуты, какая случилась в 1905 году, страна может и не пережить.

Глубина общественного раскола ударила по Столыпину в первые же месяцы его пребывания во власти. 12 (по новому стилю — 25) августа 1906 года три террориста, входившие в отколовшуюся от эсеровской партии особо радикальную группу «эсеров-максималистов», ворвались в приёмную Столыпина на его даче на Аптекарском острове. В результате теракта погибли три десятка человек, ещё около семидесяти были ранены. Столыпин отделался ушибами, но двое его детей получили довольно тяжёлые травмы. Министр с семьёй был переведен в Зимний дворец, где совершить новое покушение на него было бы проблематично. Власть в итоге рассвирепела окончательно, и спустя неделю, 19 августа (по новому стилю — 1 сентября) 1906 года был подписан Указ о введении военно-полевых судов для ускоренного судопроизводство. За последующий год Россия поставила рекорд официально вынесенных смертных приговоров — 1102. Правда, в исполнение были приведены только 683, остальных помиловали, отправив по каторгам и централам. Столыпин вовсе не был жестоким и кровожадным человеком, каковым его изображали либеральные современники и советские историки, просто размах революционного террора не оставлял уже другого выбора. В действие вступил принцип «или мы их, или они нас». 13 марта 1907 года Столыпин говорил в Думе: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между цельностью теорий и цельностью отечества».

То, что от подобного судопроизводства он сам не был в восторге, говорит тот факт, что просуществовало оно всего восемь месяцев, и, когда на третий год революции террор пошёл на спад, в апреле 1907 года Столыпин просто отменил их. Лишь в областях, где обстановка оставалась напряжённой, оставили военно-окружные суды, которые продолжали работать по упрощённой системе судопроизводства. Всего же за пятилетнее пребывание Петра Аркадьевича на высших постах, как считается, было казнено около 2800 человек. Если разобраться беспристрастно, то жертв революционного террора только среди государственных чиновников, военных и правоохранителей было вдвое-втрое больше. Сам он считал эти меры чрезвычайными, нужными лишь временно, для успокоения внутри государства, и, по воспоминаниям близких к нему людей, искренне переживал необходимость их введения.

Правительство под руководством Столыпина выработало положение, согласно которому та или иная губерния могла быть переведена на чрезвычайное положение. Интересно, что акцент был сделан не на карательные меры постфактум, когда ситуация уже вышла из-под контроля — местным властям и правоохранительным органам, наверное, впервые в нашей истории вменили профилактическую функцию. Следом был разработан новый Устав полицейской службы. Много было сделано для определения мер ответственности административных органов, которые неоправданно ущемляли интересы населения.

Столыпин как никто другой понимал необходимость найти диалог между властью и обществом, решить самые острые проблемы русского социального бытия. Во многом именно это и его преобразования в государственном аппарате позволили в конечном счёте низвести на нет потуги революционеров к раскачиванию ситуации в стране, а не «задушить революцию», как часто говорят про проводимую им политику, делая упор исключительно на военно-полевые суды.

Пётр Аркадьевич очень чётко понимал необходимость чёткой работы в государстве настоящей, правовой судебной системы. «Правовые нормы», — говорил он, — «должны покоиться на точном, ясно выраженном законе еще и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности и государственности, получившими одобрение Монарха, и старыми установлениями и законами, находящимися с ним в противоречии или не обнимающими новых требований законодателя, а также произвольным пониманием новых начал со стороны частных и должностных лиц».

К большому сожалению, многие проекты Столыпина, которые были призваны превратить Россию в правовое государство, были зарублены Николаем II, правовые взгляды которого сильно отличались от взглядов его премьера. Так, под его руководством был разработан законопроект «О неприкосновенности личности и жилища и тайны корреспонденции». Такие банальные, как будто само собой разумеющиеся вещи, как «никто не может быть наказан иначе, как в порядке, определённом законе», «никто не может быть осуждён судом, в компетенцию которого не входит вменяемое в вину деяние», «никто не может быть задержан или взят под стражу иначе как в случаях, определённых законом» - но и этот законопроект остался исключительно в проекте. Как знать, может, получи этот закон претворение в жизнь, наши люди гораздо раньше стали бы воспитываться в рамках правопорядка и законности, с пониманием прав личности и собственной ответственности перед законом, ощущать себя частью единого правового поля. Сам же Столыпин неустанно подчёркивал, что за политические убеждения гонениям он никого не подвергает, а репрессии применяются лишь в отношении тех, кто «пропагандирую идеи революционные и действуют революционно». Но далеко не всем его планам было суждено сбыться, и теперь о некоторых из тех возможностях для России, которые предлагал Пётр Аркадьевич, можно узнать теперь только из архивов. Благо интерес к его личности не ослабевает, и каждый труд открывает новые, доселе неизвестные страницы деятельности этого человека.

Национальный вопрос

Революция 1905 года поставила перед властью необходимость преодоления не только социального раскола и экономических проблем, но и, положа руку на сердце, давно уже перезревшую национальную проблему. Столыпина часто причисляли к русским националистом, консервативным имперцам, называли его покровителем черносотенцев и «союзников» (членов «Союза русского народа», ещё одной известной праворадикальной монархической организации). Но справедливо ли это?

Ещё будучи гродненским губернатором, Столыпин проявил себя как человек, старавшийся облегчить, насколько это возможно, бремя законодательства об «инородцах» для тех, кто являлся его основным объектом направленности. В регионе, где существенную часть населения составляло еврейское население, ранее у него не было даже собственных учебных заведений, а вся жизнь была зажата в тесные рамки, которые ранее даже поощрялись властями. Зато при их же попустительстве в Гродно функционировал польский клуб, где без стеснения культивировалась русофобия, реваншизм и националистические идеи. Петру Аркадьевичу удалось добиться открытия учебных заведений для евреев, а также ликвидировать рассадник польских националистов.

Поработав в западных Ковенской и Гродненской губерниях, довольно густо заселённых евреями, Столыпин очень хорошо понимал, что национальное законодательство страны, живущее во многом по нормам ещё позапрошлого века, устарело и не отражает современных реалий. Кроме того, оно прямо толкает на путь революционной борьбы многих представителей ограниченных в правах народов, чья активность была бы достойна лучшего применения на благо страны.

Столыпин вообще был сторонником того, чтобы ликвидировать устаревшие ограничения по национальной и вероисповедывательной части. Под его руководством был разработан законопроект, который позволял бы совершеннолетним подданным свободно избирать религию по своему уму и сердцу.

Из того, что Столыпину реально удалось сделать, нельзя не отметить окончательное преодоление трёхвековых последствий церковного раскола. При нём старообрядчество, игравшее к тому времени значительную роль в деловой жизни России, окончательно было восстановлено в правах и приравнено к лицам православного исповедания. Реабилитированы были и многие другие христианские толки, правда, это не касалось изуверских течений вроде хлыстовства и скопчества.

Возвращаясь к национальной политике Столыпина, нельзя не отметить его желание решить еврейский вопрос — один из самых болезненных среди национальных. Он предлагал отменить черту оседлости, сняв ограничения на проживание восточнее неё, разрешить евреям приобретать недвижимое имущество. Однако это потребовало бы ломку мировоззрения многих влиятельных власть имущих, чего не мог добиться даже влиятельнейший Пётр Аркадьевич. Но своей властью он смогу издать Циркуляр от 22 мая 1907 года, запретив высылку евреев, которые незаконно жили за пределами черты оседлости. Это, конечно, была ещё не полная ликвидация, но уже большой шаг в сторону ослабления законодательного гнёта еврейского населения, включения его в экономическую и социальную жизнь страны. Правительство поощряло развитие сети национальных учебных заведений. В итоге по состоянию на 1913 год в стране было более 9 тысяч еврейских школ, более 10 тысяч мусульманских учебных заведений (мектебе и медресе).

Конечно, были в чём-то определенные перегибы. «Чемпионами» по националистическим настроениям, конечно, были облагодетельствованные самыми большими в империи правами поляки и финны. Вопреки распространённому заблуждению, он вовсе не был гонителем их автономии, но неустанно напоминал, что эти земли — часть русского государства, пускай их единство с ним основано исключительно на личной унии монарха. Сеймы в Польше и Финляндии, которым власть отдала на откуп многие внутренние вопросы этих регионов, стали в революционные годы вмешиваться в вопросы общегосударственного значения. Столыпин жёстко пресекал поползновения местных властей, представители многих из которых были заражены бациллами национализма, к тому, что считал вопросами общегосударственными: защите государства, наблюдению за крепостями, наблюдению и защите береговых вод, наблюдению за почтой, управлению телеграфом, таможнями, железными дорогами и другим подобным отраслям. Усилиями Столыпина в 1910 году был принят новый закон о порядке издания законов, касающихся Финляндией. На будущий год он хотел даже отделить от Великого княжества Финляндского Выборгские земли, где особенно любили скрываться революционеры, причём даже те, на ком клейма негде было ставить, не опасались в этих землях преследования царской полицией. Подобные шаги он предпринял и в отношении Царства Польского, правда, многого сделать так и не успел...

Аграрная реформа

Сельскохозяйственные реформы стало тем начинанием Столыпина, которое наиболее всего ему удалось и обессмертило его имя. Хотя сам он мерил свою реформу двадцатилетием, России по Столыпину суждено было прожить чуть более десяти лет. Если бы реформа полностью удалась, считал Пётр Аркадьевич, в стране появился бы большой слой сельской буржуазии, при котором революции на селе станут невозможными. Именно из-за земельного вопроса, считал он, будучи очевидцем событий лихолетья 1905 года, растут корни народного бунтарства, бессмысленного и беспощадного. Ответ напрашивался сам собой — значит, надо дать крестьянам возможность работать на своей земле, распоряжаться по своему усмотрению процессом сева и сбора урожая, и самим урожаем.

Одним из первых шагов стало уравнивание крестьянства в правах с другими сословиями. Сельское население составляло к концу XIX века 87% всего населения империи, крестьянами числилась его большая часть — 73,8%. Указом от 5 октября 1906 года в одночасье ликвидировал систему ограничительных мер, сохранившихся ещё со времён Александра II и Александра III, и предоставил крестьянам широкие права. Община перестала определять, как жить крестьянам, а именно на неё делали ставку предшественники Столыпина в аграрной политике империи. Теперь, не испрашивая согласия у односельчан и инстанций, выходцы из крестьян могли поступать в учебные заведения, поступать на гражданскую и духовную службу. В прошлое ушли подушная подать, круговая порука, запреты на предпринимательство, а также утверждения губернаторами гласных земств от крестьянства.

Но всё это не решало главной проблемы — сложившееся в пореформенные времена крестьянское хозяйствование было неэффективным, сдавливаемым, с одной стороны, государственной политикой, а с другой — архаичным укладом жизни в общинах. Нужна была политическая воля, чтобы сломать поколениями складывающуюся систему деревенской жизни, и до Столыпина не находилось человека, который взял бы на себя такую ответственность. Известна его цитата, отражающая его планы на проведение реформы: «Наша земельная община — гнилой анахронизм, здравствующий только благодаря искусственному, беспочвенному сентиментализму последнего полувека, наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям. Дайте выход сильной личности в крестьянстве, освободите ее от воздействий невежества, лени и пьянства, и у вас будет прочная, устойчивая опора для развития страны без всяких утопий и искусственных, вредных скачков. Община в ее настоящем виде не помогает слабому, а давит и уничтожает сильного, давит народную энергию и мощь». Столыпин видел будущее крестьянства в том, чтобы дать наиболее способным элементам возможность сделаться зажиточным слоем, тем, кого потом назовут «кулачеством». При этом он считал, что аграрная реформа позволит большее — сделать в России гражданское общества, в которое будут вовлечены и «здоровое» крестьянство. Именно поэтому, помимо земельного аспекта, правительство Столыпина так много делало для преобразования деревенской жизни — внедрению самоуправления на местах, развитию начального образования, ремонта дорог, страхования.

Развивая свои начинания, Столыпин добился подписания Указа от 9 ноября 1906 года, в соответствии с которым крестьянин мог выйти из общины, оформив в собственность свой земельный надел, который раньше его был только формально, так как распоряжаться им по своему усмотрению он не мог. Пётр Аркадьевич тонко понимал природу человека, особенно сельского, обладающего обострённым чувством частной собственности. Когда человек будет чувствовать, что плоды его трудов пойдут в его неотъемлемую собственность, которой он сможет распоряжаться по своему усмотрению, тогда и ситуация в аграрной сфере изменится. Теперь крестьянин мог продать участок или, наоборот, приобрести, увеличив собственный надел, брать ссуды в Крестьянском банке, который также выполнял ещё одну важную задачу — по выкупу земель у дворянства, которое всё меньше и меньше было заинтересовано в деревенском хозяйствовании и перебиралось в города, и на выгодных условиях перепродажу их крестьянам. Немалая доля крестьян впервые за многие поколения получили возможность улучшить свои жилищные условия. Вышедшие из общины семьи образовывали хутора и отрубы. Процесс был вовсе не мирным — эти «куркули», «кулаки», «мироеды» не только эффективно хозяйничали сами, но и использовали рабочую силу из своих не столь предприимчивых односельчан, из-за чего являлись объектом ненависти последних. Только за первый год реформ по стране были зафиксированы тысячи поджогов хуторов. Полиция сбивалась с ног, но виновных находила редко — архаичный уклад деревни обусловливал и круговую поруку. Также, чтобы избежать злоупотреблений при межевании, Столыпин направил в деревню множество подготовленных специалистов, которым предстояло воплотить в жизнь новое землеустройство, и их работа тоже была непростой из-за постоянных крестьянских споров.

Но в европейской части России земель было недостаточно, особенно на фоне перенаселённости в деревнях. При этом две трети страны были толком не обжиты, особенно огромные пространства Сибири. Было принято волевое решение о стимулировании переселенчества. Тысячи малоземельных крестьян двинулись в путь на восток. Правительство давало на льготных основаниях кредиты, финансировало стоимость переезда, а также поначалу бесплатно раздавало находящиеся в ведении государства земли. Поначалу потому, что далеко не все оказались эффективными хозяевами, некоторые и вовсе бросали свои участки, пускаясь в бродяжничество. Поэтому дармовую раздачу земель со временем было решено оставить лишь в труднодоступных территориях.

Аграрная реформа — самое завершённое из столыпинских деяний. Благодаря ей перед Первой мировой войной Россия вышла на первое место в мире по объёмам сельскохозяйственного производства. Было положено начало хозяйственному освоению множества земель, частично решена проблема перенаселения европейской части империи. К сожалению, война, а потом и революция смели многие завоевания реформы, и теперь мы можем говорить, к чему бы она привела в дальнейшем, только в сослагательном наклонении...

Экономика и социальная политика

Аграрная реформа — только самый известный аспект экономической реформаторской деятельности Столыпина. Он искренне был убеждён, что гражданская свобода может быть возможна только тогда, когда человек свободен в хозяйственном отношении. Российская экономика, чей путь к капитализму начался с александровских реформ, тормозилась многими, мелкими и крупными, ограничениями со стороны государства. Правительство Столыпина в этом отношении сделало весьма немало.

Во-первых, была значительно упрощена процедура учреждения акционерных обществ, которая в былые времена представляла собой настоящую пытку для новоявленных коммерсантов вследствие душнейшей бюрократии. Была реформирована законодательная база в области финансово-кредитной системы, утверждён Устав Банка обществ взаимного кредита, а также типовой Устав кассы городского и земского кредита.

Частный капитал получил при Столыпине доступ к разработке месторождений полезных ископаемых, благодаря чему начали менять свой облик многие местности в Приморье и на Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии, на Кавказе и в Закавказье. Особенно большой скачок был заметен в нефтедобыче — арендаторам месторождений ставилось лишь два условия: бесперебойная добыча и поддержание доступных цен на нефтепродукты. Участки добычи стали распределяться на конкурсной основе.

Большие перспективы видел Столыпин в реформировании налоговой системы, которая в его представлении должна была стать социально ориентированной, а взиматься подоходным методом с прогрессивной шкалой. Причём подоходный налог не должен был распространяться на физических лиц. Но эти, предвосхитившие своё время, проекты опять же остались в проекте…

При Столыпина государство не скупилось на огромные финансовые расходы на укрепление инфраструктуры. Был проложен второй путь Транссиба, выстроена Амурская железная дорога, строились новые шоссейные и грунтовые дороги, порты, склады, элеваторы, значительное развитие получили телеграфные и телефонные сети. Столыпин не уставал повторять, что государство должно оставаться решающим фактором существования России при максимизации всех экономических свобод.

Наконец, недавние революционные события заставили государство искать способ облегчить социальное положение уже городской бедноты, и в первую очередь сильно разросшегося в годы небывалого промышленного роста рабочего класса. Своей целью Пётр Аркадьевич видел полноценное партнёрство между работодателем и работником при чётком разграничении прав и обязанностей обеих сторон. В этом отношении он пытался балансировать между укреплением хозяйствующих субъектов, повышением производительности труда и социальной защищённостью рабочих. Из самых значительных нововведений можно отметить ограничение максимальной продолжительности рабочего дня 12 часами, а в случаях когда он превышал 8 часов, устанавливался двухчасовой перерыв на обед. Были сделаны первые попытки ввести обязательное оформление больничных с обеспечением заболевших работников и страхование от несчастных случаев.

Столыпин даже готов был разрешить рабочим отстаивать свои права перед работодателями посредством стачек и создания профсоюзов, но, впрочем, едва ли ему дали бы это сделать… Вообще, некоторые идеи Петра Аркадьевича действительно для своего времени были уникальными — так, он пытался внедрить материальное поощрение чиновников сообразно результативности проводимых ими в жизнь реформ.

Правительство во главе со Столыпиным понимало, что неграмотность — бич населения огромной страны. Поэтому огромные деньги были пущены на развитие всеобщего начального образования. За столыпинскую пятилетку ежегодные ассигнования были увеличены в четыре раза — с 9 до почти 36 миллионов рублей. Полностью проблему это, конечно, не решило, но свой эффект, конечно, возымело. Был принят новый устав об университетах, значительно расширивший их автономию, появились первые негосударственные высшие учебные заведения. Стремясь отвлечь студентов от революционных брожений, правительство щедро финансировало научные исследования и экспедиции, академические издания. В столыпинские времена уделялось большое внимание охране древностей, организации музеев и поддержке культурных начинаний в столице и регионах.

Заключение

Пётр Аркадьевич Столыпин — личность, бесспорно, легендарная и масштабная. Пять лет его пребывания в верхних эшелонах власти изменили облик страны. К сожалению, многие его идеи так и не получили воплощения в жизнь. И даже если бы он остался жив тогда, после покушения на него в Киеве, едва ли ему дали бы воплотить их в жизнь. Выскочка из провинции, как его воспринимали многие столичные бюрократы, нажил себе слишком много врагов. Да и самому императору призванный в кризисный момент для успокоения страны сановник оказался после этого самого успокоения более не нужным, тем более, что столыпинская фигура уже заслонила самого Николая. Решение о его отставке было уже принято, потому и сам теракт оказался бессмысленным, ничего особенно не изменившим.

Политическое наследие Петра Аркадьевича Столыпина ещё до сих пор в полной мере не осознано нами. Он никогда не был Робином Гудом, который, подобно революционерам всех мастей, призывал бы отбирать землю у богатых и поделить бы её между бедными. Нет, он считал своей самой главной задачей дать бедным необходимые средства, чтобы те могли реализоваться в жизни. И нужно честно признать, что такой подход оказался куда более эффективным, чем методы уже социалистического хозяйствования. Тысячи и тысячи населённых пунктов, возникших во второй половине 1910-х годов в Сибири и на Дальнем Востоке, и сегодня стоят рукотворными памятниками Столыпину. Впрочем, как мы выяснили, деятельность его далеко выходила за рамки аграрного сектора, просто многие его начинания или не успели претворить в жизнь, или вскоре после его трагической смерти тихо свернули. Но даже принимая во внимание этот аспект, можно с уверенностью сказать, что Пётр Аркадьевич Столыпин — один из самых выдающихся деятелей в истории российского государства, чья личность достойна большого уважения у потомков и настоятельного изучения его политической практики, которая сейчас, при нашем ещё довольно молодом капиталистическом экономическом укладе, остаётся во многом актуальным.

Пройти тест по теме

Источник обложки: Аргументы

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Битва при Ларге. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино