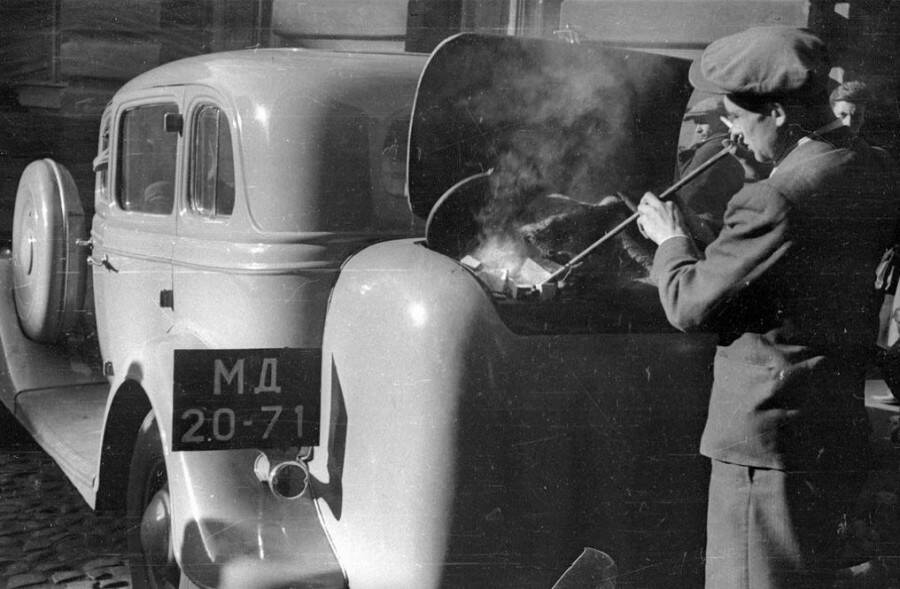

«Газгены». Автомобили на дровах

В Советском Союзе грузовики с газогенераторными двигателями во время войны взяли на себя львиную долю работы в тылу

Сегодня автомобили на дровах, то есть оборудованные газогенераторным двигателем, кажутся анахронизмом. Но, возможно, в будущем они вновь будут востребованы из-за постепенного исчерпания запасов углеводородов. Иными словами, по той же причине, по которой «газгены» в середине ХХ века стали настоящим спасением для воюющих стран. Почти весь бензин в годы войны доставался танкам, самолетам и военным грузовикам, а в тылу пригодились автомобили, которые можно было «заправлять» чем угодно – от угольных брикетов до шишек и от сосновых чурок до соломы.

Даешь газогенераторы!

Что такое газогенератор? Если говорить грубо, то это специальная печь для сжигания, «труба» которой через сложную систему охладителей и фильтров подсоединена к обычному двигателю внутреннего сгорания. В печи может гореть что угодно, практически любая органика, лишь бы при это выделялся оксид углерода, который потом в охладителях насыщается водородом.

Такую смесь называют генераторным газом, и его вполне можно использовать вместо бензина или солярки. Причем для этого не нужно даже серьезно переделывать двигатель, достаточно заменить в нем лишь некоторые принципиальные детали, например, установить смеситель вместо карбюратора, увеличить степень сжатия. А можно обойтись и без доработки, хотя в таком случае мощность мотора заметно будет уступать тому, что работает с использованием бензина или солярки. Весь вопрос в том, есть ли этот бензин и солярка в наличии и как близко.

В Советском Союзе работы над установкой газогенераторов на автомобили начались практически одновременно с Европой – в 1923 году. В этом году патент на собственную газогенераторную установку получил ленинградский профессор В.С. Наумов – человек, который позднее стал одним из наиболее активных сторонников развития этого вида топлива. В 1927 году газогенератор его конструкции установили на итальянский грузовик-полуторатонник «Фиат» и убедились, что схема совершенно работоспособна. А еще через год по инициативе Наумова был организован первый в стране пробег газогенераторых автомобилей. В нем участвовали тот самый «Фиат» и французский «Сомюа» грузоподъемностью 3,5 т с газогенератором «Рекс». Оба автомобиля проехали по маршруту Ленинград – Москва и доказали, что газогенераторные двигатели вполне пригодны для массовой установки на автомобили.

В 1934 году советское Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог «Автодор» в честь своего семилетия организовало новый автопробег, в котором участвовало уже семь газогенераторных автомобилей. Главной целью акции заявлялась проверка работоспособности отечественных газогенераторов. Условия для этого оказались самыми жесткими: из Москвы в Ленинград все машины ехали под проливным дождем, а обратно – в снегу и тумане, по обледенелым дорогам. Доехали все, что еще раз подтвердило эффективность и работоспособность газогенераторов. А через год советское правительство принимает постановление «О переводе занятого на лесовывозке автомобильно-тракторного парка на древесное топливо». Решение было очевидным: лесоразработки шли в труднодоступных районах, и стоимость доставки туда обычного бензина была экономически неоправданной.

Первые серийные

Чем яснее становился гром неизбежной новой мировой войны, тем большее внимание в СССР получала газогенераторная тема. 28 февраля 1938 года появляется специальное постановление Совнаркома о производстве газогенераторных тракторов и автомобилей в 1938-1940 годах. А в июле стартовал очередной, но уже куда более масштабный газогенераторный автопробег по маршруту Москва – Пенза – Куйбышев – Казань – Уфа – Магнитогорск – Челябинск – Омск – Петропавловск – Свердловск – Пермь – Киров – Горький – Ярославль – Вологда – Ленинград – Псков – Витебск – Минск – Гомель – Чернигов – Киев – Курск – Орел – Тула – Москва. В нем участвовали 17 автомобилей, в том числе 12 с газовыми генераторами (шесть «ЗИСов», пять ГАЗ-АА и один ЗИС-8) и пять с обычными двигателями на бензине. Причем «газгены» шли и на дровах, и на угле, а кое-где даже на соломенных брикетах! За 58 дней они преодолели почти 11 тысяч километров и дошли до финиша без аварий и серьезных поломок. Это послужило отличной рекламой газогенераторным автомобилям, в способностях которых теперь уже нельзя было сомневаться.

Грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-АА с газогенераторными установками, участвовавшие в пробеге, были уже не опытными образцами, а вполне серийной продукцией. Газогенераторные «ЗИСы» (модель ЗИС-13) начали выпускать в Москве еще в 1936 году. Базой для него послужил удлиненный вариант классического ЗИС-5 – так называемый ЗИС-14, спрос на который был гораздо ниже, чем на «пятерку». На него ставили газогенератор модели Александра Пельтцера (брата знаменитой актрисы Татьяны Пельтцер), и получалась машина, которая могла ездить на дровах. За два года удалось собрать всего 900 автомобилей, а потом на конвейере появилась гораздо более знаменитая модель – ЗИС-21. Она представляла собой тот же ЗИС-5, но с газогенератором НАТИ-Г14, которое производил столичный завод «Комета».

У газогенераторных грузовиков было несколько особенностей, которые делали их менее удобными по сравнению с базовыми бензиновыми моделями. За счет размещения газогенераторной установки за кабиной уменьшался кузов, что вело к снижению грузоподъемности. Кроме того, основная колонна газогенератора ставилась справа, со стороны пассажирской двери, и эта дверь в лучшем случае становилась в полтора раза уже, а то и вообще убиралась, и пассажиру приходилось пробираться на свое место со стороны водительского. Да и средняя скорость у «газгенов» была на четверть, а то и на треть ниже, чем у базовой модели. И все равно эти машины пользовались большим спросом, особенно в отдаленных районах, куда было трудно доставлять бензин, но где всегда с лихвой хватало древесины. Потому ЗИС-21 выпустили большой серией: до осени 1941 года, пока завод не эвакуировали в Ульяновск и Миасс, в Москве собрали 15 445 экземпляров.

На долю именно этих машин выпала львиная доля тяжести работы в дальнем тылу, когда их бензиновых собратьев стали «призывать» в действующую армию. Как и прежде, они трудились на лесозаготовках, а вдобавок взяли на себя значительный объем тыловых перевозок. Да и не только тыловых: например, в испытывавшем дефицит бензина блокадном Ленинграде ими пользовались и гражданские власти, и военные, и даже по Дороге жизни ездило немало газогенераторных автомобилей.

Были это далеко не только московские ЗИС-21. С 1939 года на Горьковском автозаводе наладили выпуск своей газогенераторной модели – ГАЗ-42. Классической «полуторке» эта машина уступала и в грузоподъемности (1,2 тонны), и в скорости (максимум 50 км/ч), но такие же потери нес по сравнению с базовой моделью и ЗИС-21. Зато «заправлять» эти автомобили можно было практически чем угодно, хотя прежде всего в ход шла все та же сосновая чурка. Кроме нее, как выяснилось, очень хорошо годились дубовые, березовые, буковые и ясеневые дрова – главное, чтобы они были сухими и без гнили. Годились также шишки, опилки, кора, солома, торф, которые перед использованием нужно было лишь спрессовать в удобные для использования брикеты.

Правда, дозаправка газогенераторным машинам требовалась очень часто, практически каждые 60-80 километров, и взятый с собой запас твердого топлива отнимал существенную часть места в кузове. Но все равно это позволяло экономить бензин, который так был нужен на фронте. К тому же за Уралом на накатанных трассах придумали свой способ освободиться от запаса чурок. Их просто начали складывать в специальные поленницы по сторонам от накатанных трасс. Каждая такая «заправка» приходилась как раз на те самые полсотни километров; кстати, их и сейчас еще можно иногда встретить в глухих местах Сибири и Дальнего Востока.

Послевоенные «газгены»

Производство ГАЗ-42 завершили в 1946 году, выпустив в общей сложности 33 840 автомобилей. И в том же году на миасском Уральском автомобильном заводе имени Сталина – УралАЗе – возобновили сборку газогенераторных ЗИС-21. За основу был взят знаменитый «Захар Иваныч» – военная модификация ЗИС-5В, поэтому уральскую модель стали именовать ЗИС-21А (хотя в документах самого завода она частенько значилась под прежним «московским» индексом).

Наладить выпуск этих машин пришлось, поскольку после Победы страна по-прежнему испытывала дефицит топлива. За годы войны добыча нефти заметно снизилась; например, только в Бакинском районе она упала в два раза. Многие скважины в Закавказье и на Северном Кавказе пришлось забить, поскольку заниматься их разработкой в годы войны было некогда, да и опасно, плюс закавказскую нефть попросту невозможно было вывезти из-за близко подошедшего фронта. Надо учесть и такой фактор: после войны поставки нефтепродуктов, прежде всего авиационного топлива, по ленд-лизу быстро прекратились, а развивающаяся реактивная авиация требовала на порядки большего объема топлива.

Тогда-то на помощь вновь пришли газогенераторные автомобили, теперь уже уральского производства. С 1946-го по 1952-й годы УралАЗ выпускал модель ЗИС-21А, и с заводского конвейера сошли 18 620 таких автомобилей. В том же 1952 году на смену этой модели пришла более современная – УралЗИС-352. Главной его особенностью стала новая газогенераторная установка, которая могла сжигать вдвое более влажную, чем раньше, древесину. Если прежде для «газгенов» годились чурки влажностью не более 22%, то для УралЗИС-352 годилось и топливо с сорокапроцентной влажностью! Это было особенно актуально, поскольку основными районами, где работали газогенераторные автомобили, по-прежнему были Север и Дальний Восток.

«Триста пятьдесят второй» стал последним серийным газогенераторным автомобилем в СССР. Их выпуск прекратили в 1956 году, собрав 15 303 экземпляра. Но еще как минимум десяток лет машины с характерными двумя колоннами за кабиной можно было встретить практически по всей стране, а за Уралом они встречались и до конца 1970-х годов. Причина была той же, что и прежде: доставка бензина в отдаленные районы была затруднена, а деревянных чурок для газогенератора можно было нарубить и в ближайшем лесу.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Подвиг крепости Осовец. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.

Памятные даты военной истории России

Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России