Другой Первомай

У нашего читателя сразу возникает вопрос, какой такой другой Первомай? Все настолько свыклись, что первый майский день – именно День международной солидарности трудящихся, что представить себе другое просто немыслимо. Конечно, если изучать историю только по Краткому курсу истории ВКП(б), то и вариантов нет. Но мы сегодня чуть шире приоткроем дверь в нашу историю.

Первомай Петра I

Мы уже привыкли, что моду на многие вещи, кажущиеся теперь устоявшимися, нам привил Петр I. Мы уже рассказывали вам о посещении Петром Немецкой слободы в Москве (Кокуя). Там селились немецкие мастеровые, купцы, художники, которые 1 мая проводили праздничные гулянья – так называемые немецкие станы. Петру это празднование очень нравилось, и позднее он умело обратил его в народное и традиционное

Особо вживлять эту традицию не пришлось, так как подобный праздник уже в народе отмечался. 1 мая отмечался славянский праздник Живин день. В славянском божественном пантеоне Жива («дающая жизнь») была богиней весны, плодородия, рождения. Именно она делала все живое собственно живым. А еще она была покровительницей юных девушек и молодых жен. Живин день начинался именно в ночь на 1 мая. Обрядовые действия разворачивались возле огня, который является очищающей силой. После долгой зимы женщины прославляли Живу, звали весну. И без прыжков через огонь не обходилось, ведь себя тоже надо очистить от наваждений. Перепрыгивая костер, подбадривали друг друга:

«Кто прыгнет высоко,

У того смерть далеко».

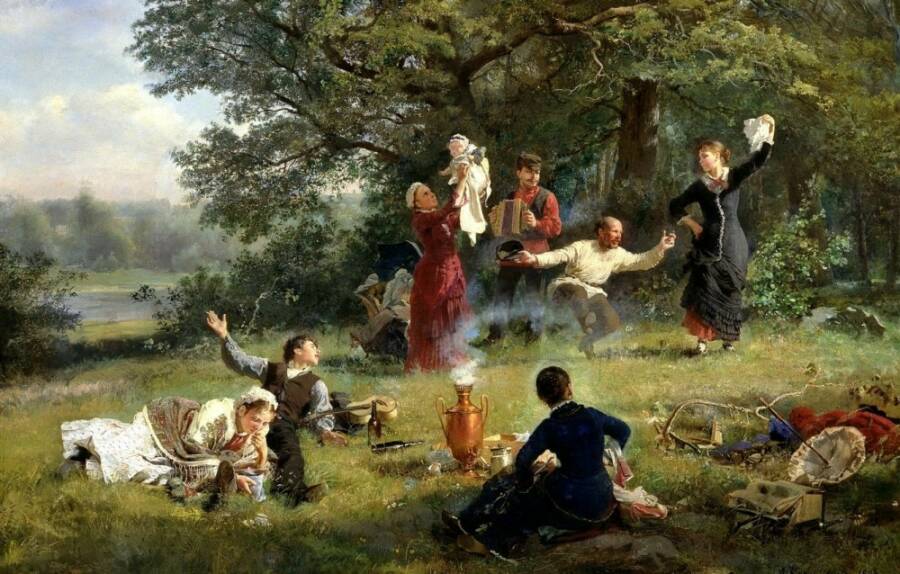

Так что уговаривать сельчан на проведение такого праздника не приходилось. Сельские жители охотно собирались, располагались на травке, распевали песни и угощали друг друга. Молодежь пела да водила хороводы. В городах этот праздник проводился в городском саду, где специально приглашенные музыканты и песенники поднимали настроение горожанам. Городской парк по этому случаю украшался разноцветными огнями. Все именитые горожане спешили поздравить губернатора с первым мая. Естественно, устраивали фейерверки и танцы, которые продолжались до утра.

Но официальным толчком, от которого на Руси пошли первомайские гулянья, нужно считать взятие Петром Первым шведской крепости Ниеншанц. Это случилось 1 мая 1703 года. Легкая победа над сильным шведским гарнизоном, открывшая выход в Балтийское море, праздновалась пышно и торжественно. Всех солдат Преображенского и Семеновского полков царь собственноручно угощал вином и хлебной водкой. Праздник продолжался три дня, и такое торжество решено было устраивать ежегодно.

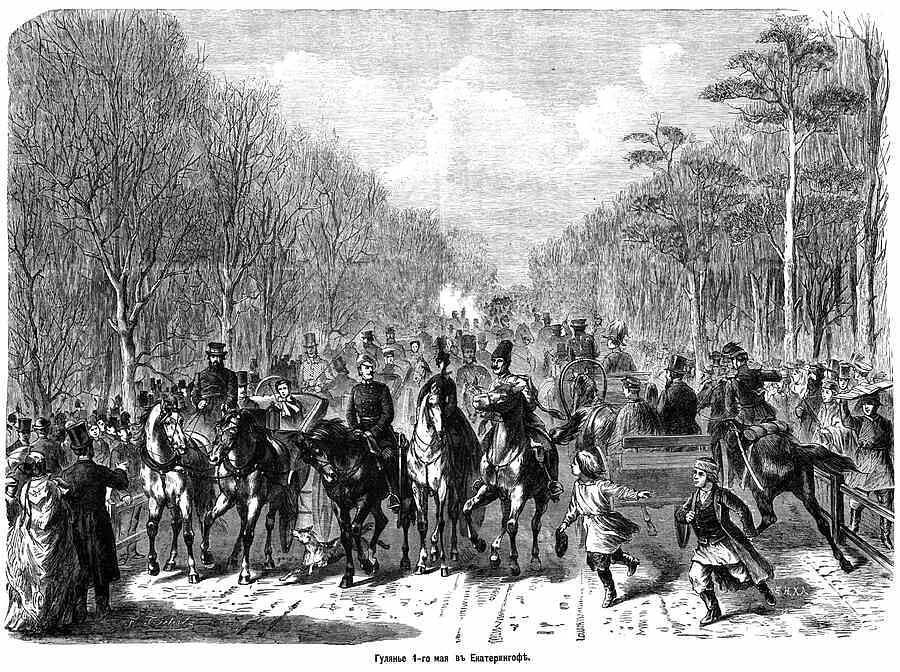

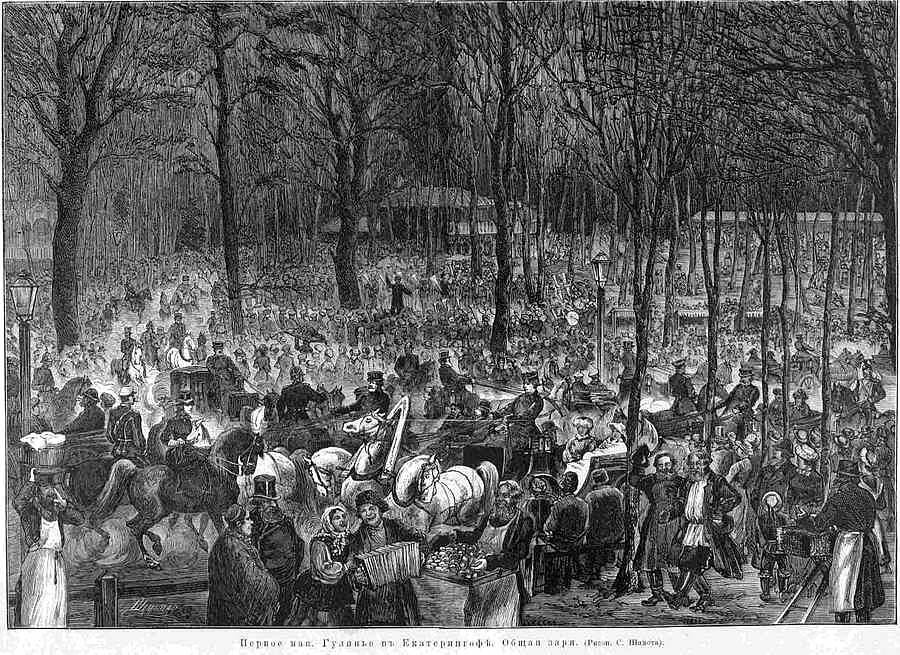

В 1718 году была основана Невская флотилия, которая в дальнейшем собиралась 1 мая у Петропавловской крепости и отправлялась в Екатерингоф, где продолжались гулянья. После смерти царя первомайские праздники были забыты, а возродились только после воцарения дочери Петра – Елизаветы.

Новые веяния

Императрица с удовольствием ездила в Екатерингоф, а 1 мая 1745 года в парке был собран весь столичный бомонд.

Традиции Петра I поддержала Екатерина II. Известно, что в 1786 году она вместе с цесаревичем Павлом была здесь участницей народных гуляний. Позже сюда по ее приказу из Красного Села перенесли парники и оранжереи.

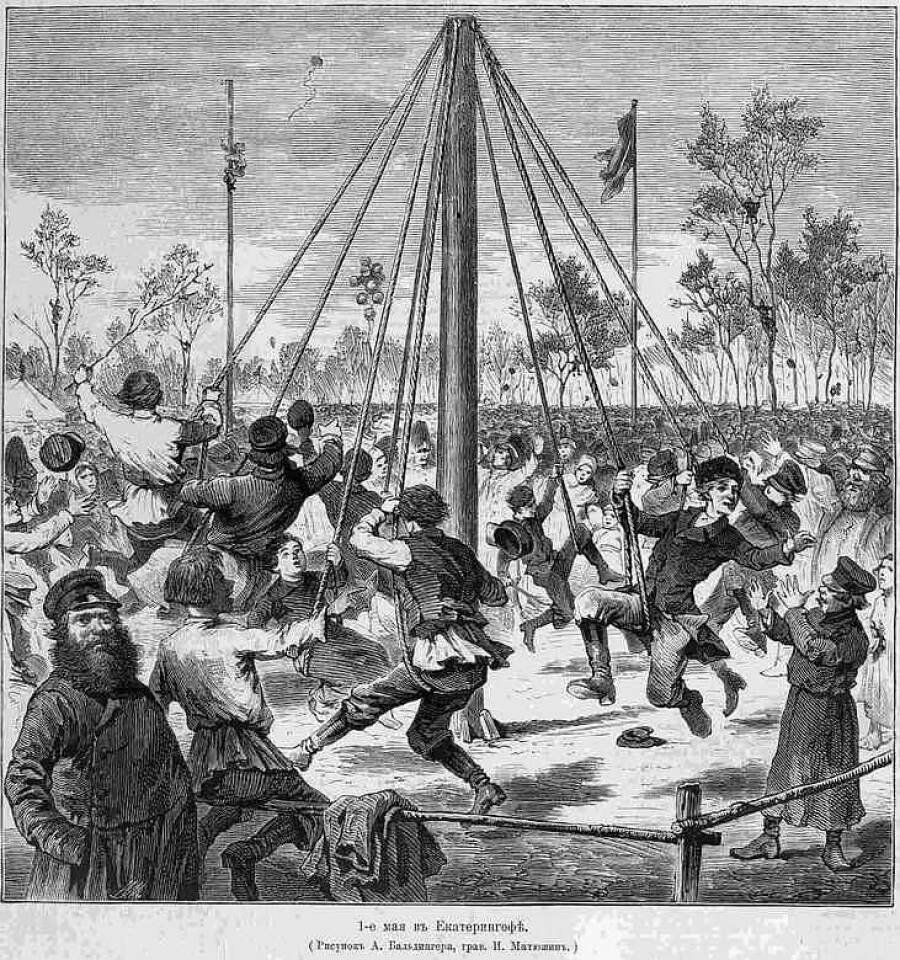

Особенно популярен как центр празднований стал Екатерингоф в начале XIX века. Здесь 1 мая устраивались гулянья «без различия сословий». Николай I непременно посещал эти торжества. Популярность первомайских праздников привела к тому, что дорога из центра столицы в Екатерингоф получила название Екатерингофский проспект. О празднике восторженные отклики сохранили газеты, есть воспоминания А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Грибоедова и других.

Подобная картина наблюдалась и в Москве. Здесь центром первомайских гуляний стали Сокольники. В этот день в парке играли оркестры, участвовали хоры песенников и цыган, в роще размещались балаганы, карусели и прочие аттракционы, а компании гуляющих располагались прямо на траве. Чаепития в Сокольниках как начинались 1 мая, так и продолжались все лето.

Похожим образом праздник проходил и в других городах.

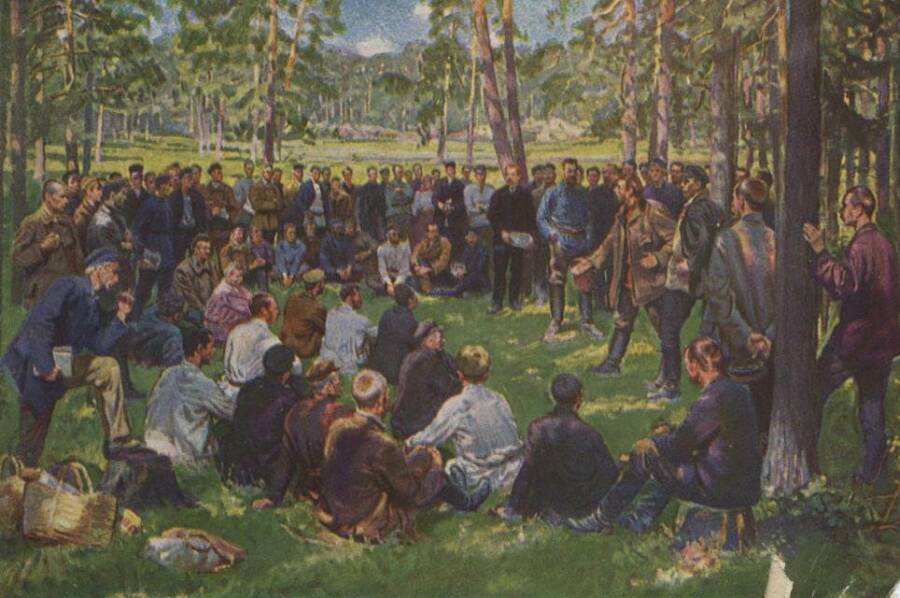

К концу XIX века активизировалась классовая борьба. Многие выезды на природу использовались революционерами с целью конспирации, и свои сходки они называли «маевками» для введения в заблуждение властей. Но это уже другая история.

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Кунерсдорфское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Куликовская битва. Памятные даты военной истории России