Дмитрий Чечулин. Градостроитель, «возвысивший» столицу

29 октября 2021 года исполняется 40 лет со дня смерти Дмитрия Николаевича Чечулина – главного архитектора послевоенной Москвы

От Шостки до «Пекина»

Дмитрий Чечулин родился 22 августа 1901 года в городе Шостка Черниговской губернии. Он относится к первому поколению архитекторов, получивших профильное образование уже после Октябрьской революции. В 1918 году Чечулин поступил в Политехнический техникум, а параллельно работал на местном заводе, служил в охранном спецбатальоне и рисовал агитационные плакаты. Через пять лет Дмитрия Николаевича направили на учебу в Москву – так он стал студентом ВХУТЕМАСа. «Поезд подошел к перрону Киевского вокзала. Мог ли я подумать тогда, что через несколько лет по моим проектам будут сооружены пригородный вокзал и станция метро “Киевская”?» – вспоминал он в мемуарах. По словам Дмитрия Чечулина, Москва с первого взгляда поразила его своей красотой и подружила с архитектурой. В первые дни пребывания в столице он целыми днями гулял по городу великого зодчества, не в силах оторваться от внимательного рассматривания построек разных эпох.

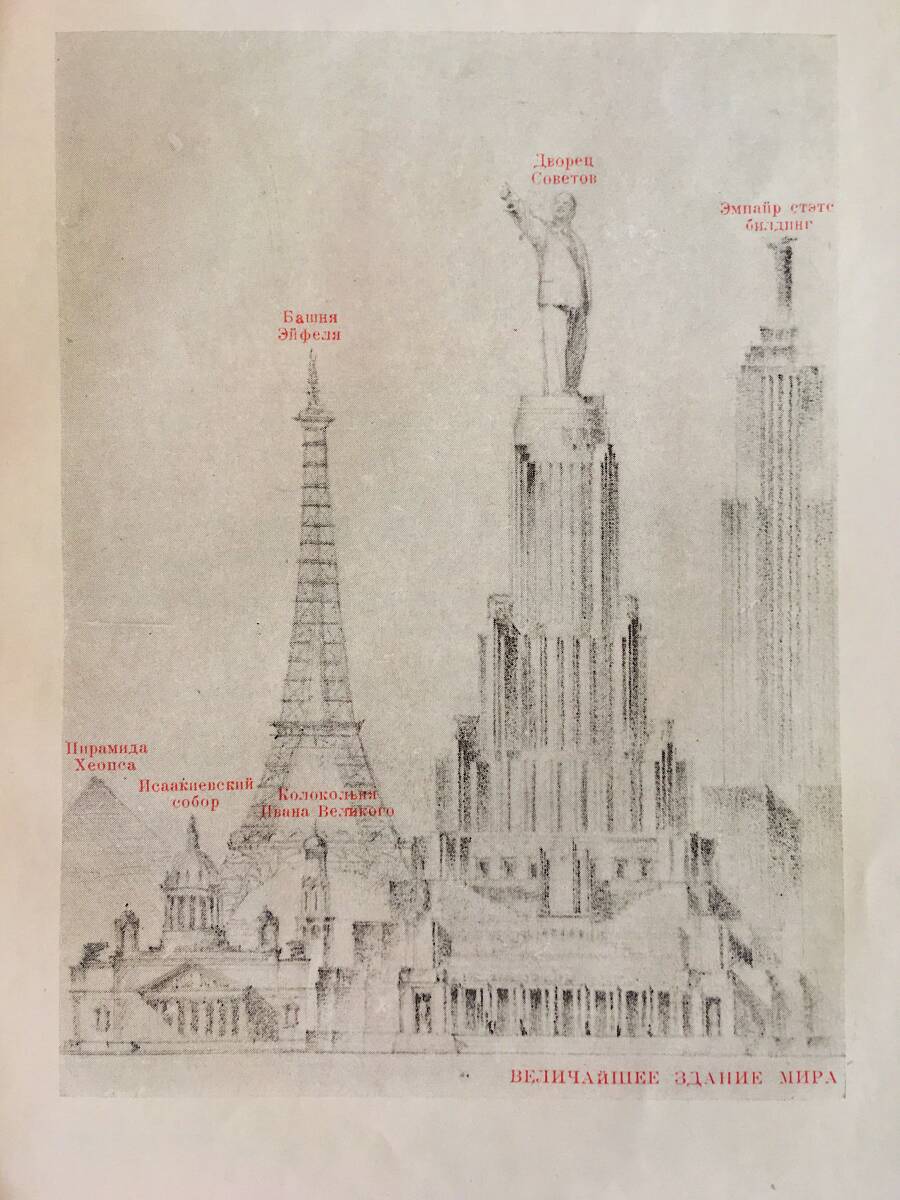

Впервые громко заявить о своем таланте Чечулину удалось в начале 1930-х годов. Поучаствовав в конкурсе проектов Дворца Советов, он хоть и уступил куда более именитому Борису Иофану, но приобрел известность. В 1933 году началась работа над реконструкцией Москвы по Генеральному плану. Для этого создали несколько проектных и планировочных мастерских, одной из которых руководил А.В. Щусев. Он пригласил к себе Дмитрия Чечулина. В эти годы деятельность архитектора была тесно связана со столичным метрополитеном. Чечулин работал над вестибюлями «Охотного ряда» и «Динамо», а также спроектировал станции «Киевская» и «Комсомольская». В 1939 году началось возведение будущей гостиницы «Пекин» на пересечении Тверской и Садового кольца – правда, тогда это здание планировалось отдать главному управлению лагерей НКВД и ведомственной гостинице при нем. До войны успели построить только жилые крылья, а затем проект заморозили на долгие десять лет. В 1949 году, в честь символической даты в истории КНР и дружбы двух стран, гостинице дали ее современное название и продолжили строительство. Окончательно монументальное здание в центре столицы было готово к 1956 году.

Высотки сталинские или чечулинские?

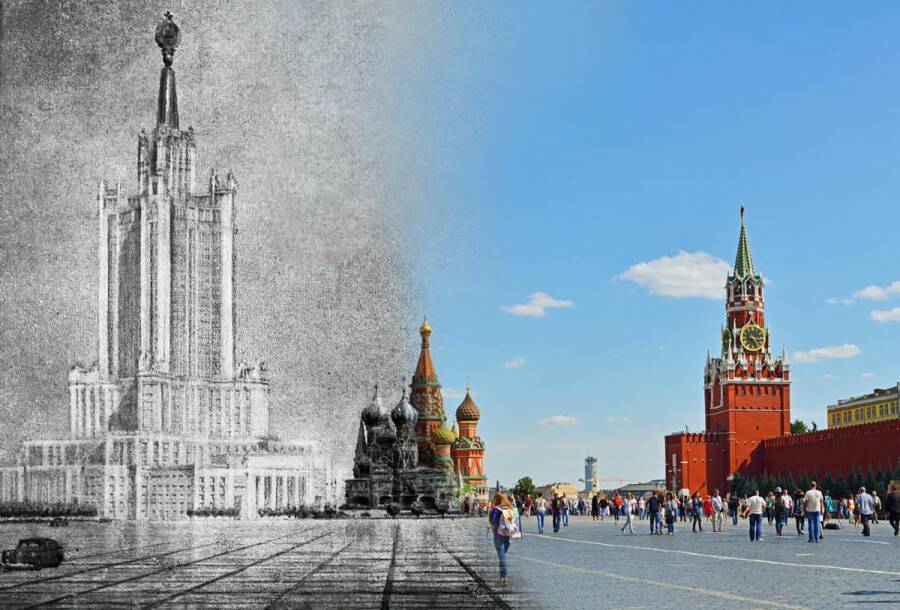

Расцвет карьеры Дмитрия Чечулина приходится на послевоенные годы. В 1945-м он назначен главным архитектором Москвы. Чечулин руководит работами по строительству новых «сталинских» высоток, которые навсегда изменят облик столицы. Сам он проектирует две из них – жилой дом на Котельнической набережной, а также здание в Зарядье. К тому времени уже стало понятно, что Дворец Советов построен не будет, однако от идеи возведения других многоэтажных зданий решили не отказываться. В своих воспоминаниях Дмитрий Чечулин намекает на то, что именно он предложил строить легендарные высотки: «Видя, что силуэт старой Москвы спасти невозможно, я много размышлял над тем, как сохранить исторически сложившийся характер нашей столицы. Все, что связано с их появлением, — от зарождения идеи, составления первых предварительных наметок, подбора авторского состава до детальных проработок проектов, их утверждения и полного окончания строительства – все это пришлось пережить».

Дом на Котельнической набережной стал продолжением жилой девятиэтажки, которую Чечулин спроектировал до начала Великой Отечественной войны. Один из корпусов начали возводить еще в 1937-м, но на протяжении почти десяти лет дом оставался недостроенным. Масштабный замысел требовал жертв: ради высотки на Котельнической набережной снесли четыре соседних переулка. Центральную часть здания архитектор увеличил с 16 до 26 этажей, добавил и несколько этажей технических помещений. В высоту дом достигал более 170 метров (это здание – третье по высоте после гостиницы «Украина» и Главного здания МГУ) и вместил 700 квартир. Заселение началось в 1952 году. Первыми жителями высотки стали госслужащие, деятели науки и культуры. Сам Дмитрий Чечулин прожил в этом доме восемнадцать лет. Городская легенда гласит, что из-за проволочек со строительством второй своей высотки в Зарядье архитектор получил в доме на Котельнической не «видовую» квартиру, а жилье на одном из нижних этажей.

В 1950 году пост главного архитектора столицы занимает Александр Власов, сменивший Чечулина. Дмитрий Николаевич не успевает завершить строительство административной высотки в Зарядье, и работа встает. Теперь в приоритете другое здание – ГЗ МГУ на Ленинских горах. Что касается Зарядья, то вопреки расхожему мнению, к 1953 году от высотки был готов не только фундамент, но и возведен каркас на 14-15 этажей. Спустя два года Хрущев распоряжается в кратчайшие сроки построить стадион в Лужниках – вовсю шла подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Тогда-то и вспомнили о долгострое в Зарядье. Сроки поджимали: было решено разобрать каркас высотки и отправить его на строительство Лужников, хотя материал не слишком подходил для таких целей. В результате, у фасада Лужников видна выраженная структура позднесталинских каркасных домов, и он получился немного угловатым из-за прямых балок. Конструкций хватило еще и на дворец спорта – у него такие же ребристые фасады.

Новые времена

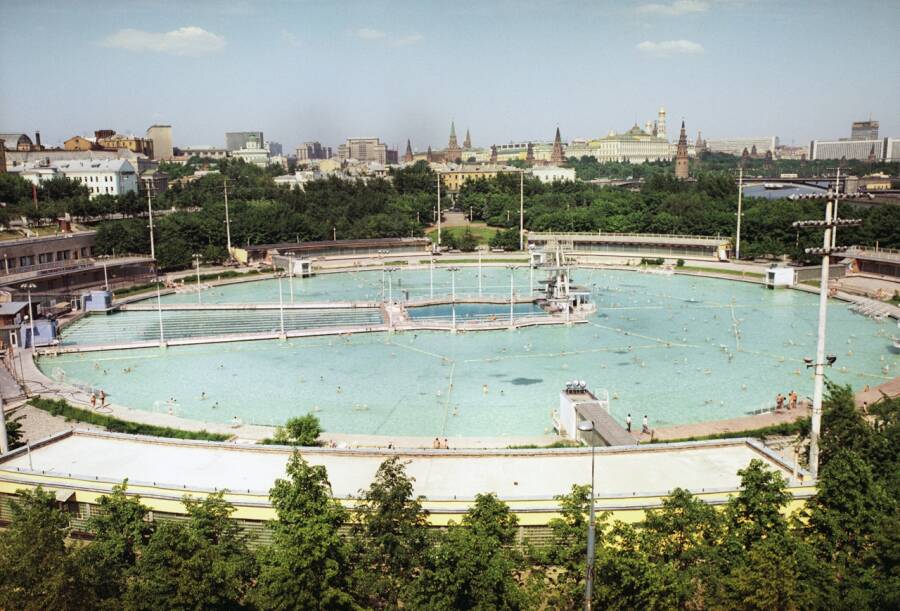

Следующий проект Дмитрия Чечулина оказался совсем нетипичным для архитектора – создание на месте котлована, оставшегося от Дворца Советов, открытого бассейна. Решение было необычным, но выгодным: в котловане все равно постоянно собиралась вода после дождя и таянья снега. Бассейн «Москва» вписали внутрь уже существовавшего бетонного кольца, которое должно было служить основанием Большого зала. Вот почему бассейн не соответствует классический прямоугольной форме. Тем не менее вмещалось в него двадцать пять тысяч кубометров воды, а за день искупаться могло около двадцати тысяч человек. За первые десять лет с момента постройки «Москву» посетило 24 миллиона любителей купания на открытом воздухе. Благодаря подогреву, бассейн работал в любое время года, и даже в зимнюю стужу принимал посетителей.

Последней крупной работой Дмитрия Чечулина стал проект Дома Советов РСФСР (он же – «Белый дом»). Идею строительства такого здания архитектор вынашивал давно. Еще в 1934 году по случаю спасения челюскинцев советскими летчиками он представил очень похожий проект Дома Аэрофлота. Двадцатиэтажное здание должно было располагаться на площади у Белорусско-Балтийского вокзала, однако его возведение на этом месте сочли невозможным. Дом Советов начали строить во второй половине 1960-х годов. К 1981 году строительство завершилось. В то время такие монументальные и высокие здания уже не возводили, и вокруг Дома Советов ходили самые невероятные слухи о множестве этажей, уходящих вниз, и подземных ходах, связывающих его с метро. За эту работу Дмитрий Чечулин удостоился Ленинской премии.