«Братья Карамазовы»

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПРИМЕР ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА»

Братья Карамазовы» - великолепный пример детективного жанра, который Достоевский упорно разрабатывал и в других романах. Роман этот длинный (более 1000 страниц) и любопытный. В нем много примечательного, даже названия глав. Стоит сказать, что автор не только хорошо понимает всю витиеватость и фантастичность своей книги, но как будто все время подчеркивает ее, поддразнивая читателя, используя каждую мелочь, чтобы подстегнуть его любопытство. Достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на оглавление. Как я уже сказал, названия глав необычны и приводят в замешательство, человек, незнакомый с романом, может быть легко введен в заблуждение, вообразив, что перед ним не роман, а скорее либретто какого-то эксцентричного водевиля. Глава 3: «Исповедь горячего сердца. В стихах». Глава 4: «Исповедь горячего сердца. В анекдотах». Глава 5: «Исповедь горячего сердца. «Вверх пятами». Затем во втором томе, глава 5: «Надрыв в гостиной», глава б: «Надрыв в избе», глава 7: «И на чистом воздухе». Некоторые заголовки поражают странными уменьшительными: «За коньячком». Большая часть названий глав и отдаленно не передает их содержания, как, например: «Еще одна подорванная репутация». Они бессмысленны. И наконец, некоторые игривые заголовки с их добродушным подтруниванием над читателем воспринимаются как названия юмористических рассказов. Лишь в шестой части, как ни странно, самой слабой части книги, названия глав соответствуют их содержанию.

Так поддразнивая, насмешничая, хитрый автор намеренно завлекает читателя. Однако этот прием не единственный. Он все время выискивает разнообразные средства, чтобы пробудить и поддержать читательский интерес. Посмотрите, как он объясняет название города, где с самого начала романа происходит его действие (он приводит его только в самом конце): «Скотопригоньевск (так, увы, называется наш городок, я долго скрывал его имя)». Эта постоянная оглядка на читателя, когда в нем видят, с одной стороны, жертву, для которой писатель заготовил капкан, и одновременно охотника, от которого писатель бежит, петляя следы, как загнанный заяц, - такое отношение к читателю со стороны писателя в какой-то мере идет из русской литературной традиции. Пушкин в «Евгении Онегине», Гоголь в «Мертвых душах» часто невзначай обращаются к читателю, порой с извинением, порой с просьбой или шуткой. Но подобное заигрывание с читателем также заимствовано из западных романов или, вернее, их предшественниц - уголовных хроник. Так вот, в лучших традициях этих хроник Достоевский прибегает к забавному приему: с подчеркнутой откровенностью он в самом начале сообщает, что совершено преступление. «Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время… по трагической и темной кончине своей…» Такая нарочитая откровенность со стороны автора - не более чем литературный прием, цель его - сразу же заинтриговать читателя этой «трагической и темной кончиной». Книга представляет собой типичный детектив, лихо закрученный уголовный роман, но действие разворачивается медленно. Исходная ситуация такова. Карамазов-отец - гнусный, распутный старик, одна из тех не вызывающих сочувствия жертв, тщательно намеченных предусмотрительным автором детектива для убийства. У него четверо сыновей - трое законных и один незаконный, каждый из которых мог быть убийцей. Младший, благостный Алеша - явно положительный герой, но, приняв однажды мир Достоевского и его правила, мы можем допустить, что даже Алеша способен был убить отца хотя бы ради брата Дмитрия, которому тот намеренно переходит дорогу, или внезапно восстав против сил зла, которые представляет отец, или по любой другой причине. Сюжет развивается так, что читатель долгое время вынужден гадать, кто же убийца; более того, даже перед судом предстает невиновный - старший сын убитого Дмитрий, тогда как настоящим убийцей оказывается незаконнорожденный сын Карамазова, Смердяков.

Следуя своему замыслу втянуть читателя в разгадывание тайны, что и составляет главную прелесть детективного жанра, Достоевский осторожно подготавливает в читательском сознании необходимый ему портрет предполагаемого убийцы - Дмитрия. Обман начинается с той минуты, когда Дмитрий после лихорадочных и тщетных поисков трех тысяч, которые ему так остро нужны, бросается вон из дому, прихватив с собою медный пестик. «Ах, Господи, он убить кого хочет! - всплеснула руками Феня».

Девушка, которую любит Дмитрий, еще одна «инфернальная» героиня Достоевского, Грушенька, становится объектом вожделений старика, пообещавшего ей денег, если она придет к нему. Дмитрий не сомневается в том, что она приняла предложение. Убежденный, что Грушенька у отца, он перепрыгивает через забор в сад и видит свет в окнах: «Он стоял за кустом в тени; передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды, какие красные!» - прошептал он, не зная зачем». Когда он подошел к окну, он увидел, что «вся спаленка Федора Павловича предстала перед ним как на ладони. Она была разделена поперек ширмами. Отец стоял у окна «в своем новом полосатом шелковом халатике, подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. <…>… старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо, в сторону, где была дверь в сад. <…> Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладостном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити», и, потеряв самообладание, он «вдруг выхватил медный пестик из кармана».

Далее следует красноречивая фраза, состоящая из множества точек, опять же в лучших традициях увлекательных уголовных романов или кровавых детективов. Потом, словно переведя дух, автор снова заходит, но уже с другой стороны. «Бог, - как сам Митя говорил потом, - сторожил меня тогда». Это могло бы означать, что его что-то остановило в последнюю минуту, но нет, сразу же после этой фразы стоит двоеточие, а за ним предложение, словно бы усиливающее предыдущее: «как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич». Так фраза о Боге, вместо того чтобы означать, как могло показаться вначале, будто ангел-хранитель вовремя остановил его на пути к преступлению, может также значить лишь то, что Бог разбудил старого слугу, чтобы тот смог увидеть и опознать удирающего убийцу. И здесь налицо интересный маневр: с той самой минуты, как Дмитрий убегает, и до его ареста на провинциальной ярмарке, где он ударился в загул вместе с Грушенькой (от убийства до ареста проходит 75 страниц), автор так строит сюжет, что словоохотливый Дмитрий ни разу не выдает своей невиновности. Более того, когда он вспоминает слугу Григория, которого он ударил пестиком и, быть может, даже убил, Дмитрий ни разу не называет его по имени; просто «старик», что легко можно отнести к отцу. Прием, пожалуй, слишком искусственный, выдающий чрезмерное желание автора обмануть читателя, заставив его поверить в то, что Дмитрий отцеубийца.

Позже на суде важно понять, говорит Дмитрий правду или лжет, утверждая, что три тысячи рублей были у него при себе перед тем, как он отправился к отцу. Иначе были бы все основания подозревать его в том, что он украл три тысячи, приготовленные стариком для девушки, а это в свою очередь означало бы, что он вломился в дом и совершил убийство. И вдруг на суде младший брат Алеша вспоминает, что когда он видел Дмитрия в последний раз, перед ночным происшествием в саду, тот бил себя в грудь и кричал, что у него в этом самом месте (то есть на груди) есть то, что ему необходимо, чтобы выпутаться из его трудного положения. Тогда Алеша подумал, что Дмитрий имел в виду свое сердце. Теперь же он вдруг вспомнил, что даже в тот миг обратил внимание, что Дмитрий бил себя не в сердце, а много выше, там, где хранилась ладанка. Это воспоминание Алеши стало единственным, хотя и слабым доказательством того, что Дмитрий в самом деле достал деньги раньше, а значит, возможно, и не убивал отца. Другое обстоятельство, которое легко могло бы разрешить все сомнения и спасти Дмитрия, начисто игнорируется автором. Смердяков признался Ивану, среднему брату, что настоящий убийца - он и что орудием преступления послужила тяжелая пепельница. Иван делает все возможное, чтобы спасти Дмитрия, однако это важнейшее обстоятельство на суде не упоминается ни разу. Если бы Иван рассказал суду о пепельнице, установить истину ничего не стоило бы. Надо было лишь осмотреть ее как следует, установить, есть ли на ней следы крови, и сравнить ее форму с очертаниями смертельной раны убитого. Но это не сделано, немаловажный промах для детективного романа.

Приведенный анализ достаточен для того, чтобы проследить развитие сюжетной линии Дмитрия. Иван, второй брат, уезжает из города, попустительствуя убийству, фактически он подталкивает Смердякова к преступлению, становясь тем самым его соучастником. Вообще Иван сильнее втянут в основную интригу, чем третий брат Алеша. Там, где заходит речь об Алеше, мы постоянно ощущаем, как автор разрывается между двумя независимыми сюжетами: трагедией Дмитрия и историей почти святого Алеши. В Алеше снова видится, как и в князе Мышкине, любовь автора к простодушному герою русского фольклора. Всю длинную, вялую историю старца Зосимы можно было бы исключить без всякого ущерба для сюжета, скорее это только придало бы книге цельности и соразмерности. И вновь совершенно независимо, в разрез с общим замыслом, звучит история Илюшечки, сама по себе замечательная. Но и в эту прекрасную историю о мальчике Илюше, его друге Коле, собаке Жучке, серебряной пушечке, капризных выходках истеричного отца - даже в эту историю Алеша вносит неприятный елейный холодок. Вообще, когда автор изображает Дмитрия, его перо обретает исключительную живость, Дмитрий как бы постоянно освещен сильнейшими лампами, а вместе с ним все, кто его окружает. Но стоит появиться Алеше, как мы тотчас же погружаемся в совершенно иную, безжизненную стихию. Сумеречные тропы уводят читателя в угрюмый мир холодного умствования, покинутый гением искусства.

В. Набоков. Лекции по Русской литературе. 1950-е

СЛОВО ГЕРОЯ И СЛОВО РАССКАЗА

В «Братьях Карамазовых» появляется новый момент в построении монологической речи героя, на котором мы должны вкратце остановиться, хотя во всей своей полноте он раскрывается собственно уже в диалоге.

Мы говорили, что герои Достоевского с самого начала все знают и лишь совершают выбор среди полностью наличного смыслового материала. Но иногда они скрывают от себя то, что они на самом деле уже знают и видят. Наиболее простое выражение этого - двойные мысли, характерные для всех героев Достоевского (даже для Мышкина и для Алеши). Одна мысль - явная, определяющая содержание речи, другая - скрытая, но тем не менее определяющая построение речи, бросающая на него свою тень.

Повесть «Кроткая» прямо построена на мотиве сознательного незнания. Герой скрывает от себя сам и тщательно устраняет из своего собственного слова нечто, стоящее все время перед его глазами. Весь его монолог и сводится к тому, чтобы заставить себя, наконец, увидеть и признать то, что в сущности он уже с самого начала знает и видит. Две трети этого монолога определяются отчаянной попыткой героя обойти то, что уже внутренне определяет его мысль и речь, как незримо присутствующая «правда». Он старается вначале «собрать свои мысли в точку», лежащую по ту сторону этой правды. Но в конце концов он все-таки принужден собрать их в этой страшной для него точке «правды».

Глубже всего этот стилистический мотив разработан в речах Ивана Карамазова. Сначала его желание смерти отца, а затем его участие в убийстве являются теми фактами, которые незримо определяют его слово, конечно, в тесной и неразрывной связи с его двойственной идеологической ориентацией в мире. Тот процесс внутренней жизни Ивана, который изображается в романе, является в значительной степени процессом узнания и утверждения для себя и для других того, что он в сущности уже давно знает.

Повторяем, этот процесс развертывается главным образом в диалогах и прежде всего в диалогах со Смердяковым. Смердяков и овладевает постепенно тем голосом Ивана, который тот сам от себя скрывает. Смердяков может управлять этим голосом именно потому, что сознание Ивана в эту сторону не глядит и не хочет глядеть. Он добивается, наконец, от Ивана нужного ему дела и слова. Иван уезжает в Чермашню, куда упорно направлял его Смердяков: «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.

- Видишь... в Чермашню еду... как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом.

- Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, - твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича».

Процесс самоуяснения и постепенного прозрения того, что он в сущности знал, что говорил его второй голос, составляет содержание последующих частей романа. Процесс остался неоконченным. Его прервала психическая болезнь Ивана.

Идеологическое слово Ивана, личная ориентация этого слова и его диалогическая обращенность к своему предмету выступают с исключительною яркостью и отчетливостью. Это не суждение о мире, а личное неприятие мира, отказ от него, обращенный к богу как к виновнику мирового строя. Но это идеологическое слово Ивана развивается как бы в двойном диалоге; в диалог Ивана с Алешей вставлен сочиненный Иваном диалог (точнее, диалогизованный монолог) Великого Инквизитора с Христом.

В заключение мы должны коснуться еще одной разновидности слова у Достоевского - житийного слова. Оно появляется в речах Хромоножки, в речах Макара Долгорукого и, наконец, в Житии Зосимы. Впервые, может быть, оно появилось в рассказах Мышкина (особенно эпизод с Мари). Житийное слово - слово без оглядки, успокоенно довлеющее себе и своему предмету. Но у Достоевского это слово, конечно, стилизовано. Монологически твердый и уверенный голос героя в сущности никогда не появляется в его произведениях, но известная тенденция к нему явно ощущается в некоторых немногочисленных случаях. Когда герой, по замыслу Достоевского, приближается к правде о себе самом, примиряется с другим и овладевает своим подлинным голосом, его стиль и тон начинают меняться. Когда, например, герой «Кроткой», по замыслу, приходит к правде: «Правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его» (из предисловия Достоевского).

…

В том же стиле аналогичные слова о рае, но в тонах исполнения, звучат в речах «юноши, брата старца Зосимы», в речах самого Зосимы после победы над собой (эпизод с денщиком и дуэлью) и, наконец, в речах «таинственного незнакомца» после совершенного им покаяния. Но все эти речи в большей или меньшей степени подчинены стилизованным тонам церковно-житийного или церковно-исповедального стиля. В самом рассказе житийные тона появляются один лишь раз: в «Братьях Карамазовых» в главе «Кана Галилейская».

Особое место занимает проникновенное слово, у которого свои функции в произведениях Достоевского. По замыслу оно должно быть твердо монологическим, не расколотым словом, словом без оглядки, без лазейки, без внутренней полемики. Но это слово возможно лишь в реальном диалоге с другим, диалог же выходит за пределы настоящей главы.

Вообще примирение и слияние голосов даже в пределах одного сознания - по замыслу Достоевского и согласно его основным идеологическим предпосылкам - не может быть актом монологическим, но предполагает приобщение голоса героя к хору; но для этого необходимо сломить и заглушить свои фиктивные голоса, перебивающие и передразнивающие истинный голос человека. В плане общественной идеологии Достоевского это выливалось в требовании слияния интеллигенции с народом: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на народной ниве». В плане же его религиозной идеологии это означало - примкнуть к хору и возгласить со всеми «Hosanna!». В этом хоре слово передается из уст в уста в одних и тех же тонах хвалы, радости и веселья. Но в плане его романов развернута не эта полифония примиренных голосов, но полифония голосов борющихся и внутренне расколотых. Эти последние были даны уже не в плане его узкоидеологических чаяний, но в социальной действительности того времени. Социальная и религиозная утопия, свойственная его идеологическим воззрениям, не поглотила и не растворила в себе его объективно-художественного видения.

Несколько заключительных слов о стиле рассказчика. Слово рассказчика и в позднейших произведениях не приносит с собою по сравнению со словом героев никаких новых тонов и никаких существенных установок. Оно по-прежнему - слово среди слов. В общем рассказ движется между двумя пределами: между сухоосведомительным, протокольным, отнюдь не изображающим словом и между словом героя. Но там, где рассказ стремится к слову героя, он дает его с перемещенным или измененным акцентом (дразняще, полемически, иронически) и .лишь в редчайших случаях стремится к одноакцентному слиянию с ним. Между этими двумя пределами слово рассказчика движется в каждом романе.

Влияние двух пределов наглядно раскрывается даже в названиях глав: одни названия прямо взяты из слов героя (но, как названия глав, эти слова, конечно, переакцентуируются); другие даны в стиле героя; третьи носят деловой осведомительный характер; четвертые, наконец, литературно-условны. Вот пример для каждого случая из «Братьев Карамазовых»: гл. IV (второй книги) «Зачем живет такой человек» (слова Дмитрия); гл. II (первой книги) «Первого сына спровадил» (в стиле Федора Павловича); гл. I (первой книги) «Федор Павлович Карамазов» (осведомительное название); гл. VI (пятой книги) «Пока еще очень неясная) (литературно-условное название). Оглавление к «Братьям Карамазовым» заключает в себе, как микрокосм, все многообразие входящих в роман тонов и стилей.

Ни в одном романе это многообразие тонов и стилей не приводится к одному знаменателю. Нигде нет слова-доминанты, будь то авторское слово или слово главного героя. Единства стиля в этом смысле нет в романах Достоевского. Что же касается постановки рассказа в его целом, то он, как мы знаем, диалогически обращен к герою. Ибо сплошная диалогизация всех без исключения элементов произведения - существенный момент самого авторского замысла.

Рассказ там, где он не вмешивается, как чужой голос, во внутренний диалог героев, где он не вступает в перебойное соединение с речью того или другого из них, дает факт без голоса, без интонации или с интонацией условной. Сухое осведомительное, протокольное слово - как бы безголосое слово, сырой материал для голоса. Но этот безголосый и безакцентный факт дан так, что он может войти в кругозор самого героя и может стать материалом для его собственного голоса, материалом для его суда над самим собою. Своего суда, своей оценки автор в него не вкладывает. Поэтому-то у рассказчика нет кругозорного избытка, нет перспективы.

Таким образом, одни слова прямо и открыто причастны внутреннему диалогу героя, другие - потенциально: автор строит их так, что ими может овладеть сознание и голос самого героя.. их акцент не предрешен, для него оставлено свободное место.

Итак, в произведениях Достоевского нет окончательного, завершающего, раз и навсегда определяющего слова. Поэтому нет и твердого образа героя, отвечающего на вопрос - «кто он?». Здесь есть только вопросы - «кто я?» и «кто ты?». Но и эта вопросы звучат в непрерывном и незавершенном внутреннее диалоге. Слово героя и слово о герое определяются незакрытым диалогическим отношением к себе самому и к другому. Авторское слово не может объять со всех сторон, замкнуть и завершить извне героя и его слово. Оно может лишь обращаться к нему. Все определения и все точки зрения поглощаются диалогом, вовлекаются в его становление. Заочного слова, которое, не вмешиваясь во внутренний диалог героя, нейтрально и объективно строило бы его завершенный образ, Достоевский не знает. «Заочное» слово, подводящее окончательный итог личности, не входит в его замысел. Твердого, мертвого, законченного, безответного, уже сказавшего свое последнее слово нет в мире Достоевского.

М.М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. 1929

СЛЕЗИНКА РЕБЕНКА

Из романа (ч. 2, кн. 5, гл. «Бунт») «Братья Карамазовы» (1880) Ф. М. Достоевского (1821 — 1881). Иван Карамазов, беседуя со своим братом Алешей, монахом-послушником, говорит о том, что он не приемлет Бога, который допускает в этом мире страдания невинных детей ради некой «высшей гармонии».

Он поясняет свою позицию так: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое, существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог, человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «боженьке»... Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к «боженьке»!»

Обычно образ «слезинка ребенка» употребляется, когда речь идет о проблеме соотношения цели и средств ее достижения, когда хотят сказать, что нельзя пытаться достичь каких бы то ни было высоких целей за счет страданий невинных людей.

В. Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений

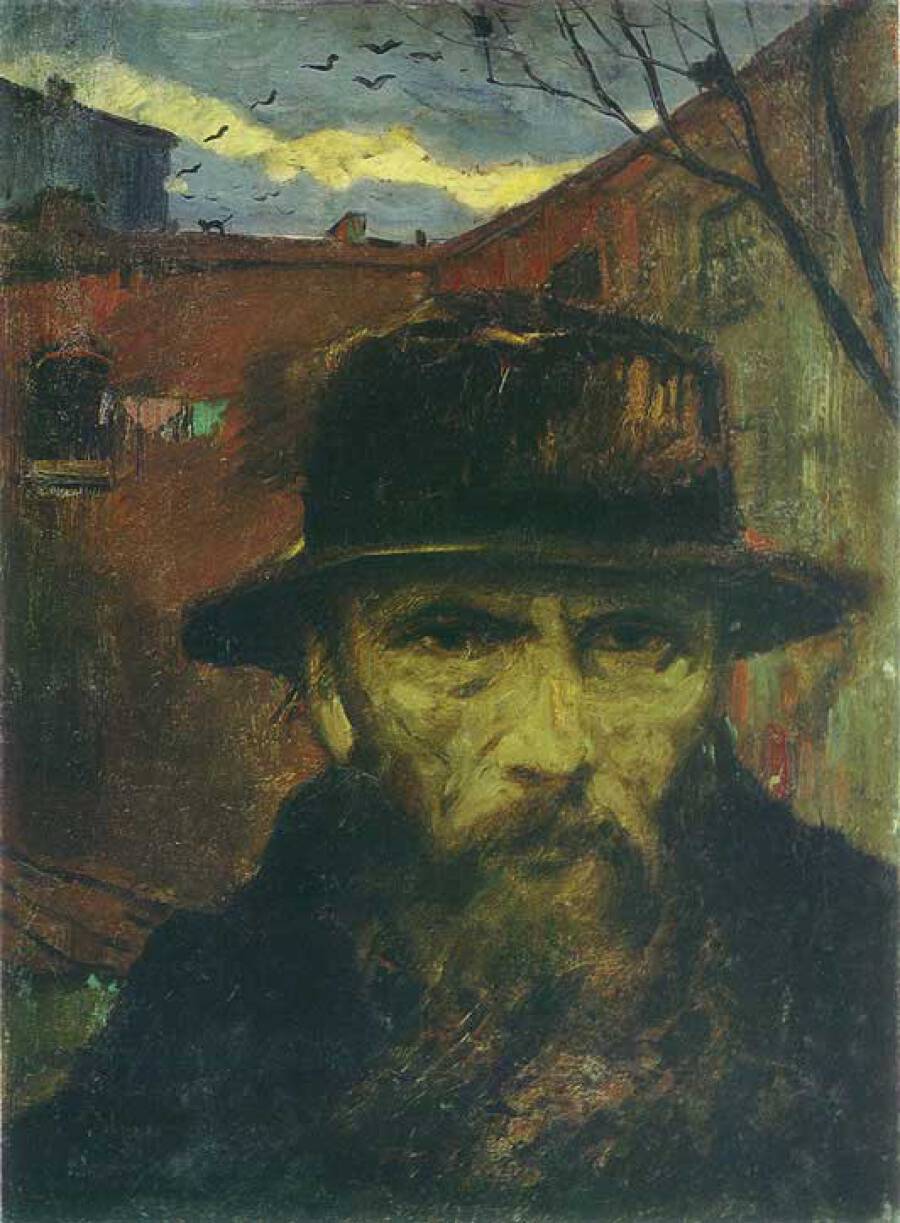

Обложка: Илья Глазунов. Ф.М. Достоевский. 1956 год.

Источник: https://glazunov-gallery.ru

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России

Бородинская битва. Памятные даты военной истории России

8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино