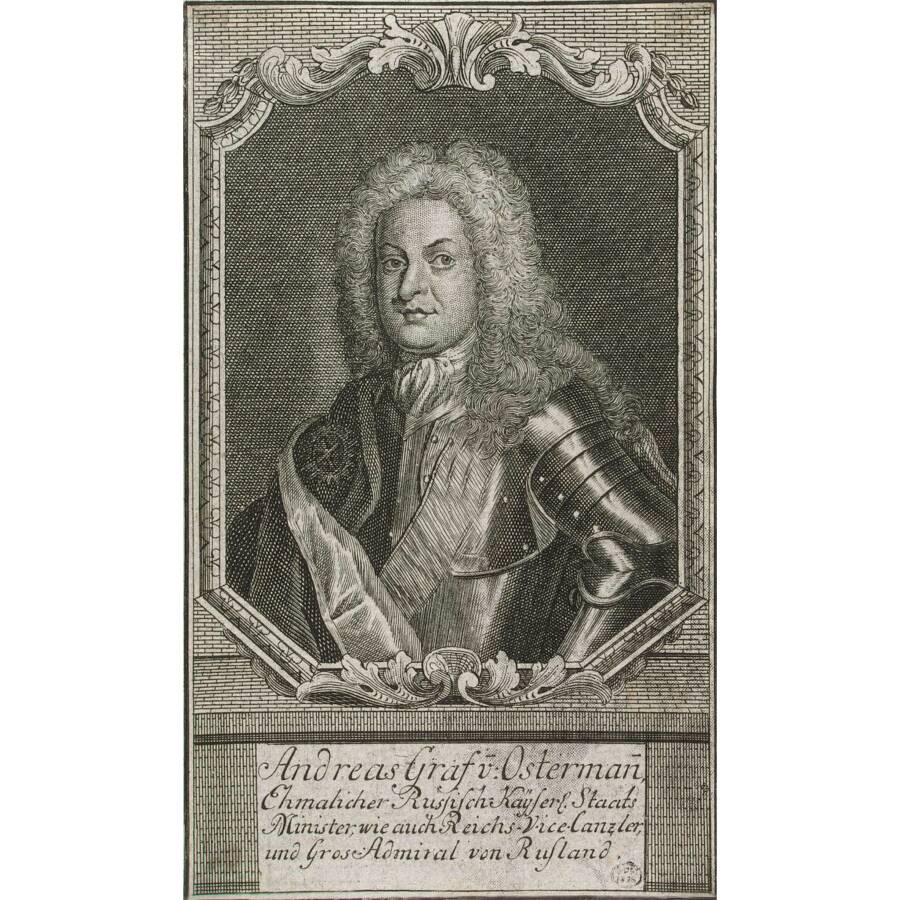

Остерман Андрей

Сподвижник Петра Великого, фактически руководил внутренней и внешней политикой России при Анне Иоанновне, сохранял ключевые позиции в государственном управлении в периоды правления четырех венценосных особ, пятая — приговорила его к смертной казни. При нем был заключен ряд важнейших внешнеполитических договоров, он наладил регулярное почтовое сообщение в России, по его инициативе активно велось судостроение и был практически сформирован внутренний рынок.

Детство и юность Остермана Андрея Ивановича покрыты пеленой неизвестности. О происхождении также известно не много — отцом государственного деятеля был лютеранский пастырь.

По некоторым данным Остерман учился в университете Йены, откуда, он вынужден был бежать обвиненный в убийстве. Некоторое время он прожил в Эйзенахе, а затем в Амстердаме. Именно здесь в 1703 году Остерман был принят на русскую службу. 17-летний юноша не имел никакого специального образования, но он владел немецким, французским, голландским, итальянским и латынью, а впоследствии в совершенстве освоил русский язык. Именно знание иностранных языков стало залогом его успешной карьеры. В 1708 году он стал переводчиком Посольского приказа, служа в Походной канцелярии Петра I.

Личные качества Остермана стали залогом его стремительной и яркой карьеры исполнительного чиновника, отличавшимся ясным умом, четкостью мышления, способностью принимать самостоятельные решения. В общении с окружающими Остерман проявлял удивительную гибкость, позднее, гибкость в общении перешла в гибкость политического и придворного карьериста. В течение многих лет Остерман умел сохранять власть, всякий раз уходя в тень (нередко сказываясь больным) в самые критические моменты. Как дипломат, он умел часами вести переговоры с иностранными представителями, не говоря ни «да», ни «нет» и не отвечая прямо ни на один поставленный вопрос.

Политические взгляды Остермана были пропитаны прагматизмом. Идейное наполнение конкретных событий его мыло заботило, но он был верным учеником Петра I, в своей практической деятельности всегда ставил на первое место интересы государства. Современники недолюбливали Остермана за его хитрость, изворотливость, двуличность.

Первые дипломатические поручения были даны Остерману царем Петром I уже в 1710 году, когда он был послан сначала к польскому королю Августу II, а затем в Пруссию и Данию. В 1711 году в ходе Прутского он вместе с П.П. Шафировым участвовал в переговорах с турками, а в 1713-1715 годах направлялся с дипломатическими миссиями в Берлин и Амстердам. В 1717 году Остерману было поручено сопровождать Я.В. Брюса на Аландский конгресс, где Андрей Иванович играл ведущую роль.

Уже в 1720 году он был назначен тайным советником Коллегии иностранных дел, а в 1721 году подписал от имени России Ништадтский мир со шведами, после чего Петр I пожаловал его титулом барона и чином тайного советника. Остерман также считается основным автором петровской «Табели о рангах».

Расцвет карьеры Остермана пришелся на время уже после смерти Петра I. В 1725 году Екатерина I назначила его вице-канцлером и действительным тайным советником. В 1726 году Остерман стал членом Верховного тайного совета. При этом впервые в его ведении оказалась не только внешняя политика, но и дела внутреннего управления: под его началом оказались почты и Комиссия о коммерции. Во многом личной заслугой Остермана можно считать установление регулярного почтового сообщения между важнейшими городами страны, а также налаживание торговли.

По инициативе Комиссии по коммерции под управлением Остермана для внешней торговли был открыт Архангельский порт, восстановлены торговые связи с Хивой и Бухарой, в 1729 году введен в действие первый в России вексельный устав, а в 1734 году — новый таможенный тариф.

Одновременно с этим при Екатерине I Остерман практически реализовал свою внешнеполитическую доктрину, важнейшее место в которой занял заключенный в 1726 году союзный договор с Австрией, надолго определивший направленность внешней политики России. В 1727 году Остерман был награжден орденом Андрея Первозванного и назначен обер-гофмейстером великого князя Петра Алексеевича (будущего императора Петра II). После смерти Екатерины I Остерман стал во главе заговора против некогда всесильного А.Д. Меншикова. Впрочем, успехи Остермана в борьбе за расположение молодого императора Петра II были незначительными.

Неучастие Остермана в проекте Верховного тайного совета по ограничению императорской власти в 1730 году обеспечило ему сохранение могущества и в царствование Анны Иоанновны. Уже по восшествии ее на престол он был возведен в графы, назначен сенатором, а с 1731 года был кабинет-министром, причем с 1734 года, после смерти Г.И. Головкина, стал первым кабинет-министром. На протяжении всего царствования Анны Иоанновны Остерману удавалось успешно балансировать между фаворитом императрицы Э.И. Бироном и другими членами кабинета, фактически руководя не только внешней политикой, но и участвуя в принятии важнейших политических решений.

Так, с 1733 года он стал во главе военно-морской комиссии и немало сделал для упорядочения судостроительства. Во время предсмертной болезни Анны Иоанновны и назначения Бирона регентом Остерман сумел остаться в тени, но затем поддержал переворот, возглавленный Б.К. Минихом. После этого он получил чин генерал-адмирала и оставался главным советником Анны Леопольдовны в течение всего ее правления. Остерман был осведомлен о готовящемся против нее новом заговоре и безуспешно пытался убедить правительницу принять превентивные меры. Цесаревна Елизавета, недовольная Остерманом, как обойденная в 1727 году наследница Петра Великого, возбуждала в нем подозрения. Этим отношением Остермана к Елизавете и объясняется, прежде всего, та суровая участь, которая постигла его при занятии ею русского престола.

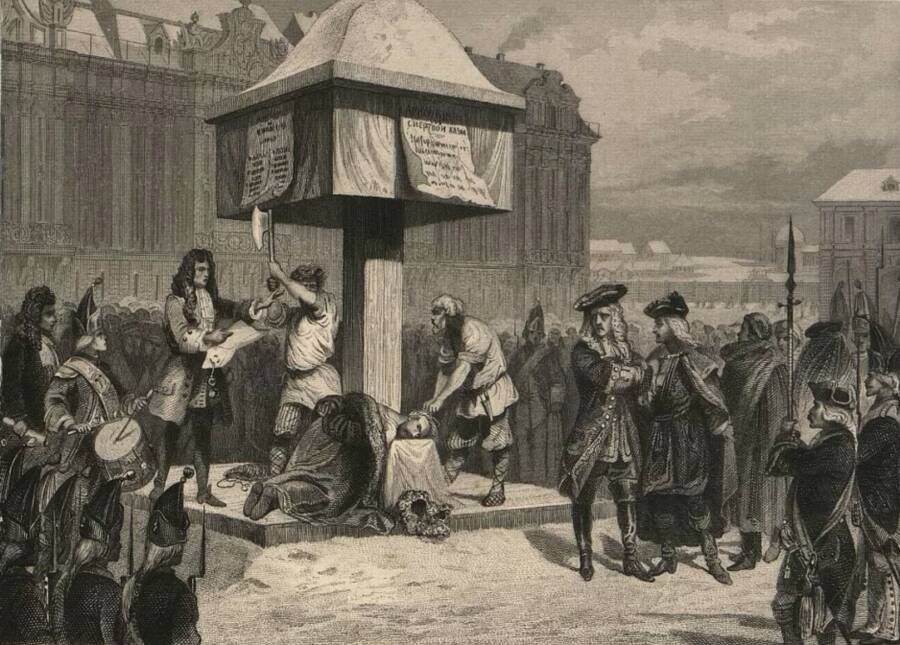

С воцарением в ноябре 1741 года императрицы Елизаветы Петровны Остерман был арестован, предан суду и приговорен к смертной казни. Больного, его на носилках взнесли на эшафот, где был совершен обряд смертной казни, а затем зачитан указ императрицы о ссылке в Сибирь. Отправленный в город Березов, Остерман прожил там еще несколько лет.

Обложка: Портрет графа Андрея Ивановича Остермана (1687 - 1747). Неизвестный художник. 1730-е гг. Государственный Исторический Музей

Источник: https://catalog.shm.ru