Основание Екатеринбурга

ЗАВОД-КРЕПОСТЬ

Весной 1723 года по указу императора Петра I на берегах реки Исеть развернулось строительство крупнейшего в России железоделательного завода. Вольный речной поток перегородила плотина, рядом с ней поднялись заводские цеха и церковь, вытянулись ровные улицы домов. Со всех сторон окружили новое поселение мощные оборонительные сооружения.

Датой рождения города стал день 7 (18) ноября 1723 года, когда в цехах был осуществлен пробный пуск боевых молотов. В честь императрицы Екатерины I и покровительницы горных ремесел Святой Великомученицы Екатерины завод-крепость нарекли Екатеринбургом. Все строительство в Екатеринбурге шло согласно генеральному плану, разработанному прибывшим из Олонецких заводов воспитанником артиллерийской академии М.С. Кутузовым. Первый генеральный план Екатеринбурга свидетельствует о том, что застройка города на Исети велась по лучшим образцам фортификационного искусства Германии, Нидерландов и Франции. Европейский характер города отразился не только в его названии (немецкое «бург» в переводе на русский означает - «город»), но и планировке.

Екатеринбург возводился как столица горнозаводского края, раскинувшегося на громадной территории по обе стороны Уральского хребта, в двух частях света - Европе и Азии. Сам Екатеринбургский завод в первые годы работы превосходил по технологической оснащенности все иные металлургические предприятия не только страны, но и мира.

В 1725 году в Екатеринбурге был открыт Монетный («Платный») двор, в течение полутора столетий обеспечивавший Российское государство медной монетой. В 1726 году построена Гранильная фабрика, ставшая основным поставщиком изделий из уральских самоцветов в державный Санкт-Петербург и многие европейские столицы.

Императрица Екатерина I дала Екатеринбургу имя, а Екатерина II в 1781 году даровала ему статус города. Во время правления Екатерины II через молодой город проложили главную дорогу Российской Империи, которая к западу от Екатеринбурга называлась Московским трактом, а к востоку - Большим Сибирским. Таким образом, Екатеринбург стал городом-ключом к бескрайней и богатой Сибири, «окном в Азию», подобно тому, как Петербург был российским «окном в Европу».

В 1807 году роль столицы горнозаводского края была подтверждена присвоением ей статуса единственного в России «горного города». Вплоть до 1863 года Екатеринбург оставался в подчинении у начальника горных заводов хребта Уральского, министра финансов и лично императора и пользовался значительной свободой от губернаторской власти. С 1830-х годов горный Екатеринбург стал центром машиностроения. На казенной и частных механических фабриках было налажено производство горного и металлургического оборудования, водяных турбин и паровых двигателей.

Официальный портал Екатеринбурга

ПЕРВОПРОХОДЕЦ УРАЛЬСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Татищев внес достойный вклад в развитие науки России первой половины XVIII в. Ему принадлежит важное географическое открытие: он рассматривал Уральские горы как обширную горную систему - «знатнейшую во всей Российской Империи». Он также ввел в науку термин «Урал» и «Уральские горы», и проводил по этой горной стране границу между Европой и Азией. Татищев явился одним из основателей городов Екатеринбурга, Перми и Челябинска. На Урале В.Н. Татищев посетил обширную территорию, которую мы называем Средним и Южным Уралом (части Пермской, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Башкирию): от Чердыни, Соликамска и Верхотурья на севере - до Орска, Оренбурга и Соль-Илецка на юге; от реки Камы и Кунгу-ра на западе - до Ирбита, Тюмени и Тобольска на востоке. Сюда был послан Петром I указом от 14 января 1720 г. для строительства горных казенных заводов и налаживания горного дела. Он пробыл в должности Главного начальника горных казенных заводов Сибирской и Казанской губерний с августа 1720 г. по ноябрь 1723 гг. (с перерывом в феврале-июле 1722 г.) и с осени 1734 по май 1737 гг. В эти годы он жил сначала в Уктусе, затем в Екатеринбурге; во второй свой приезд имел загородный дом с усадьбой - на горе Вознесенской, на месте Вознесенской церкви; дом Татищева был снесен за ветхостью в 1789 г. Позже, с июня 1737 г по 1739 г., будучи начальником Оренбургской Комиссии, жил в Самаре, разъезжая по Поволжью, вместе с тем, уделял большое внимание Оренбургской губернии и Южному Уралу.

Вклад Василия Никитича Татищева в географию еще только начинает получать должную оценку. Имя его несомненно заслуживает увековечивания на карте, в памятниках, названиях населенных пунктов, улиц, или еще иначе.

В связи с 275-летием со дня основания Екатеринбурга, на левом берегу р.Исети, вблизи Исторического сквера - исторического центра города - установлен монумент в виде двух фигур на прекрасном постаменте из отполированного красного гранита.

Лаконичная надпись гласит: «Славным сынам России В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину Екатеринбург благодарный 1998». Другой памятник - Татищев на коне - был установлен в г.Тольятти (бывш. Ставрополь на Волге), основателем которого он был, в связи с 250-летием города.

От далекого прошлого на карте сохранилось два названия - Татищевская пристань на р.Урал в Уральской области Прикаспийской низменности и поселок городского типа Татищево - в Саратовской области. Татищевская пристань названа в честь В.Н. Татищева еще в 30-х годах XVIII в. В ту пору, по реке Яик от Верхнеяицка (Верхнеуральска) были построены крепости вдоль «новой Оренбургской линии», отделяющей башкирские земли от земель киргиз-кайсаков (казахов). От верховьев р.Яик Татищевская пристань была тринадцатой, а от г.Гурьева - восьмая, от Яицкого городка (ныне г.Уральск) - вверх по течению реки Яик - четвертой. Название пос. Татищево (ныне поселок городского типа) близ Саратова появилось в 1870 г. в период строительства Рязано-Уральской железной дороги.

Весной 2000 г., на проходивших в Екатеринбурге Третьих татищевских чтениях, организованных в связи с 250-летия со дня смерти ученого и 600-летием рода Татищевых, бы принято решение и на карте Урала появилось 2 новых географических названия - «грот Татищева» в Кунгурской пещере и другой грот его имени - в пещере Геологов-2; оба - Пермской области. Грот Татищева, первого исследователя Кунгурской пещеры, расположен к северо-западу от грота «Вышка», его размеры: длина 30 м, ширина от 10 м, высота - 3 м. Грот Татищева открывает новое, ранее не исследованное продолжение Кунгурской пещеры. Есть в Екатеринбурге - улица Татищева, а постановлением главы Екатеринбурга в начале 1998 г. утверждена премия имени Татищева и де Генина, которая отныне станет высшей официальной наградой мэрии для горожан.

СЛОВО ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Георг Вильгельм Геннинг, или Виллим Иванович Геннин, как он себя называл обычно в России в документах, и как его звали в России в обиходе, родился в 1665 году в городке Нассау-Зиген, в Германии. Следует заметить, что он был ровно на 10 лет старше Татищева, хотя оба они умерли в один год, в 1750 году. В 1698 году во время знаменитого «великого посольства» Петра 1 в Европу Геннин оказался приглашенным Петром в Россию в качестве артиллериста, и начинает службу в качестве фейерверкера, т.е. командира батареи. С тех пор он лишь дважды на короткое время посетил Германию и все последующие 52 года своей жизни он отдал России. Служил он хорошо и быстро повышался в чинах: в 1700 году - поручик, в 1708 капитан, в 1706 - майор, в 1710 - подполковник, в 1716 - полковник. Он отличился, как артиллерист и инженер-фортификатор при взятии Выборга и Кексгольма, а также при Гангуте. Здесь судьба свела его с могущественными людьми из окружения Петра Первого - генерал-адмиралом Апраксиным, главным кораблестроителем, и графом Брюсом - будущим руководителем Берг-коллегии.

В 1712 году началась его карьера инженера. Он достраивал Литейный двор и Пороховые заводы в Санкт-Петер6урге. После этого он был назначен Олонецким комендантом и начальником Петровских, Повенецких, Конгеозерских заводов, где оставался в этой должности в течение 10 лет.

Олонецкие заводы представляли целый комбинат предприятий, включавших мощный металлургический Петровский Завод (современный Петрозаводск), заводы по производству пушек, ядер, якорей, большую верфь в Повенце, медный завод. Генниным были восстановлены запущенные старые заводы, построены новые, налажено производство ружей, проволоки, холодного оружия. А после годовой поездки по Германии, Франции, Голландии и Англии он по-видимому впервые в России вводит на своих заводах машинное производство. Между делом он открывает минеральные воды около Олонецких заводов и создает первый в России курорт, функционирующий и в наши дни. В Олонце он впервые создал школу.

В 1719 году Петр учредил Берг-коллегию и отправил Геннина в загранкомандировку для обозрения тамошних горных заводов, составления планов и моделей. Геннин не только обозрел, но и сумел внедрить увиденные им машины, привез в Россию 16 мастеров. В марте 1722 он был произведен в генерал-майоры, и с этого времени в его жизни происходят огромные перемены.

В апреле 1722 года он был направлен на Урал, где ему было поручено разобрать конфликт между Татищевым и Акинфеем Демидовыми, который возник в 1721 году во время первого приезда Татищева на Урал. Как известно, приехав тогда в Уктус с крупнейшим специалистом по горному делу Блиером, который занимался таковым уже около 20 лет и неоднократно бывал на Урале ранее, Татищев самостоятельно начал попытку строительства нового завода на Исети. Но на свое обращение в Берг-коллегию он получил запрет на продолжение строительства и вынужден был его прекратить. А возникший спор с Демидовыми привел к отзыву его в Петербург и возбуждению судебного расследования.

Геннин, с одной стороны, имел указание разобраться в этом деле, а, с другой стороны, он направлялся «для исправления железных и медных заводов», т.е. для того же дела, каким он уже 10 лет занимался успешно на Олонецких заводах и с которым не справился в своей первой поездке на Урал Татищев. Геннин очень серьезно и умело подходил к делу. Он запасся обстоятельной «инструкцией» от Берг-коллегии и от Императора, которую сам и составил. Инструкция должна была очевидно подстраховать его в последующей деятельности и обеспечить необходимыми полномочиями. Он решил спор Татищева в его пользу и поддержал идею строительства завода на реке Исети.

Уже в феврале 1723 года он получил разрешение на начало строительства, а в марте получил первые 10 000 рублей на проведение работ, после чего с размахом начал строительство. Он вызвал 2 батальона Тобольского полка для строительства крепости вокруг завода. А все окрестные крестьяне были привлечены к строительству самого завода. Оно было начало в марте, а уже в июне была получена первая продукция в цехах, не требовавших энергии воды. В сентябре река Исеть была перекрыта плотиной, а 7 (18) ноября завод был пущен полностью.

Но самой трудной проблемой было по-видимому не строительство, а утвеждение его. Здесь были какие-то большие трудности. Трижды писал Геннин письма Петру, но не получал ответа. Почему-то это Геннина чрезвычайно волнует. На это указывает то, каким путем Геннин добивается утверждения. В июне 1723 года он отправил более 8 писем на эту тему, в том числе самому Петру, Екатерине, секретарю и денщику Петра, двум фрейлинам Екатерины (одна из них была сестрой всесильного Меншикова), Брюсу, Апраксину и прочим (сколько было прочих, осталось неизвестным). Одновременно Императорской чете было послано медное блюдо, изготовленное из первой меди, полученной на новом заводе. На этом-то блюде и было упомянуто впервые название нового завода - Катеринъ Бурхъ. В письме Императрице было указано, что завод назван во славу имени ее (но не в честь нее). После такого могучего залпа нужный результат был получен. Пришли письма, одобряющие и факт строительства, и новое название, хотя оно и было дано Генниным «до Указа», и была обещана присылка Указа. Непонятно, был ли все же Указ. Во всяком случае в Тобольск Геннин прислал копию не Указа, а тех писем, которые он получил от Царя и Царицы.

После этого Геннин провел в Екатеринбургском заводе, как стал в дальнейшем именоваться Катеринъ Бурхъ целых 12 лет (следует заметить, что за все свои приезды Татищев провел здесь лишь 4 года). Выла создана уникальная система управления всей горно-металлургической промышленностью Сибири и Урала, казенной и частной. Система просуществовала без изменений до 1861 года, а практически до наших дней. Всего Генниным было построено на Урале 9 новых заводов, в том числе Ягошихинский, превращенный впоследствии в город Пермь.

В.А. Винер, С.И. Ворошилин. Слово об основателе Екатеринбурга генерале Виллиме Ивановиче Геннине

ЕКАТЕРИНБУРГ - НОВЫЙ ВИД ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ XVIII В.

В 1701 г. возникают на Урале первенцы черной металлургии края - Каменский и Невьянский заводы. К 20-м годам XVIII столетия, т. е. ко времени возникновения Екатеринбурга, на Урале работало уже 12 заводов черной металлургии и 6 медеплавильных. Было положено начало созданию крупнейшей металлургической базы России, которой принадлежала огромная роль в развитии экономики, обороны и культуры страны. В течение XVIII столетия на Урале построено примерно 200 заводов, и Урал стал основным поставщиком металла для страны и на экспорт. По определению В. И. Ленина, то было время, когда «...крепостное право служило основой высшего процветания Урала и господства его не только в России, но отчасти и в Европе». Широкое строительство металлургических заводов на Урале вызвало к жизни и новый вид поселений в России - города-заводы. Классический пример таких поселений - Екатеринбург.

Место для Екатеринбургского завода, будущего центра всей уральской металлургии, было выбрано «посредине всех заводов», как писал русский ученый, в то время начальник сибирских заводов, В.Н. Татищев, на р. Исети вблизи впадения ее в Чусовую, на большой торговой дороге, ведущей с запада на восток. Это выгодное во всех отношениях и удобное в смысле природных и географических условий положение нового завода и явилось основой строительства города, ставшего впоследствии центром экономической, политической и культурной жизни Урала.

Выбор места для нового завода принадлежит В.Н. Татищеву. Интенсивное строительство было начато весной 1723 г. (под руководством В.И. Геннина, сменившего В.Н. Татищева на посту начальника сибирских заводов) и в основном закончено к 7(18) ноября 1723 г. В этот день пущен в действие первый кричный молот. Этому событию предшествовало строительство на рубеже XVII - XVIII вв. поселений в черте будущего города - деревень Уктус, и Верхний Уктус, Новая Пышма, или Новопышминская. В 1702-1704 гг. был построен первый горный завод - Уктусский-Нижний, сгоревший «без остатку» весной 1718 г. В 1714-1716 гг. на р. Истоке строился и давал продукцию небольшой частный железоделательный завод, известный под названием Шувакишского. Наконец, в 1722-1726 гг. строился Верхне-Уктусский горный завод, официально именовавшийся заводом царевны Елизаветы (будущее село Елизавет, или Елизаветинское).

С августа 1718 г. было предпринято «строение вновь» Нижне-Уктусского горного завода, на котором к исходу года было изготовлено более 500 пудов чистой меди. Однако дальнейшего развития завод не получил из-за недостатка воды в Уктусе. В это время комиссару сгоревшего Уктусского завода Т. М. Бурцову предписывалось выяснить «нет ли вблизи другого места, где бы сделать другой горный завод... на этой или другой реке».

К 16-17 февраля 1723 г. был составлен и одобрен проект завода и плотины на Исети. Строительство на Исети фактически началось в феврале-марте 1723 г. Д.Н. Мамин-Сибиряк очень образно описал начало строительства горного завода и крепости: «Представьте себе совершенно пустынные берега реки Исети, покрытые лесом. Весной 1723 г. явились солдаты из Тобольска, крестьяне приписных слобод, нанятые мастера, и кругом все ожило, как по щучьему велению в сказке. Ронили лес, готовили место под плотину, клали доменные печи, поднимали крепостной вал, ставили казармы и дома для начальства...».

Екатеринбургский казенный завод, положивший начало городу, по характеру производства представлял собой своеобразный для своего времени промышленный комбинат, в котором объединялись основные металлургические и металлопередельные производства железной и медной мануфактуры, а также различные производства подобного характера — кузнечное, лесопильное, кирпичное, камнерезное и гранильное. Временами, особенно до середины XVIII в., здесь действовало 30-40 и более фабрик.

На фабриках и в мастерских завода к середине XVIII в. изготовляли практически все, что в те времена знала мировая техника. Не без основания академик И.Г. Гмелин, бывший в Екатеринбурге дважды, в том числе в августе 1742 г., заявил: «Кто хочет познакомиться с горным и заводским делом, тому стоит только посетить Екатеринбург».

В 1725-1726 гг. на Исети строится новый завод - Верх-Исетский, а к концу XVIII - началу XIX столетия - Нижне-Исетский. Таким образом, на месте будущего города была образована система горных заводов со своими поселениями: Уктусский, Елизаветинский, Верх-Исетский, Нижне-Исетский, а в центре-Екатеринбургский завод. И если в первых четырех население росло в зависимости от величины производства, то Екатеринбургский завод рос еще и как центр промышленности, торговли и всей экономики края.

Многие русские кремли и монастыри еще XVI-XVII вв. были построены при строгом учете рельефа местности, плана города с включением в оборонительную систему крепости рек, озер, прудов и каналов, а также всех других условий, определявших конфигурацию плана крепости. Планы уральских городов-заводов были обусловлены прежде всего расположением плотины, пруда, завода с учетом окружающих природных условий. В большинстве своем заводы-крепости имели в плане форму неправильного многоугольника. Известны также и прямоугольные планы, например Ягошихинского медеплавильного и Каменского чугуноплавильного заводов.

В основе плана Екатеринбурга и всех уральских городов-заводов - строгая регулярная планировка, новый принцип русского градостроительства начала XVIII в. Такая система города-завода была предопределена прямоугольной крепостью и двумя перпендикулярными осями, определившимися расположением плотины и рекой Исетью. Эти оси явились и основой композиции центра современного Свердловска. Крепость, построенная «для безопасности от неспокойного народа», с размерами сторон 654X762 м представляла собой систему земляных валов, высота которых достигала 2,5 м, а ширина поверху 1,5 м. На углах крепости и по главной ее оси располагалось шесть бастионов. С востока земляной вал с внутренней стороны имел деревянный «палисад» (частокол) и ров глубиной 1,5 м и шириной 4,5м. На расстоянии 25-30 м от рва размещались деревянные рогатки. Валы бастионов были укреплены деревянным частоколом.

Внутри Екатеринбургской крепости с запада на восток была воздвигнута «плотина с лишком 100 сажен длины, 4 сажени вышины, а заложен фундамент ей 37 сажени толстоты, а на верху 25 сажен». Плотина состояла из земляной насыпи и была укреплена деревянными срубами; имела 3 прореза: два ларевых к водоналивным колесам и один в центре для пропуска вешних вод. По обе стороны плотины образованы предзаводские площади, что характерно для многих уральских городов-заводов. Во многих городах, в том числе и в Екатеринбурге, площади имели строгое функциональное назначение: одна из них (восточная) - церковная, другая (западная) - торговая. На торговой площади располагались здания Сибирского обербергамта с конторой (Главное правление сибирских заводов), школа и госпиталь. Почти в центре площади, по оси плотины, располагалась церковь, которая замыкала перспективу главной улицы. Впоследствии справа от церкви были построены торговые ряды. Восточная площадь (как и западная) -прямоугольной формы и застроена жилыми домами для чиновников. На этой площади тоже была построена церковь.

Таким образом, плотина, пруд, площади с их зданиями составляли архитектурно-планировочное единство центральной части завода-крепости. Почти все деревянные цехи завода размещались параллельно друг другу вдоль Исети, непосредственно за плотиной.

Такое расположение цехов было продиктовано производством, а главное - необходимостью подвести воду к вододействующим колесам цехов.

Внутри Екатеринбургской крепости, вдоль крепостных стен, в строгом порядке располагались жилые дома горных чиновников, церковнослужителей, мастеровых и работных людей. Небольшое число этих домов находилось за пределами крепости по берегам пруда и р. Исети.

Почти все здания в Екатеринбурге, за исключением доменных печей, были построены из дерева. Церкви, здание обербергамта были мазанковые на каменных фундаментах. Для кладки печей применялся особый огнеупорный камень, который доставлялся в Екатеринбург из деревень Клевакино и Липовка.

Дальнейшее развитие экономических функций города приводит к расширению поселения за пределами границ крепости. В 30-х годах XVIII в. Екатеринбургский горный завод -самый большой завод в России. Генеральный план 1743 г. свидетельствует о значительном строительстве за пределами крепости при сохранении строгой регулярной планировки. Западная сторона крепости в связи с постройкой каменного гостиного двора прямоугольной формы и трех кварталов жилых домов расширяется и приобретает ломаную линию. Затем строятся большое двухэтажное здание главной конторы завода, а позднее - лаборатории и школы.

Планы зданий имеют анфиладную систему, а их фасады отличаются простотой и деловитостью. Для покрытий заводских и гражданских зданий Урала этого периода характерна двухъярусная крыша с высоким подъемом. В объемных решениях зданий, их архитектуре и покрытиях прослеживается общность с первыми зданиями Петербурга.

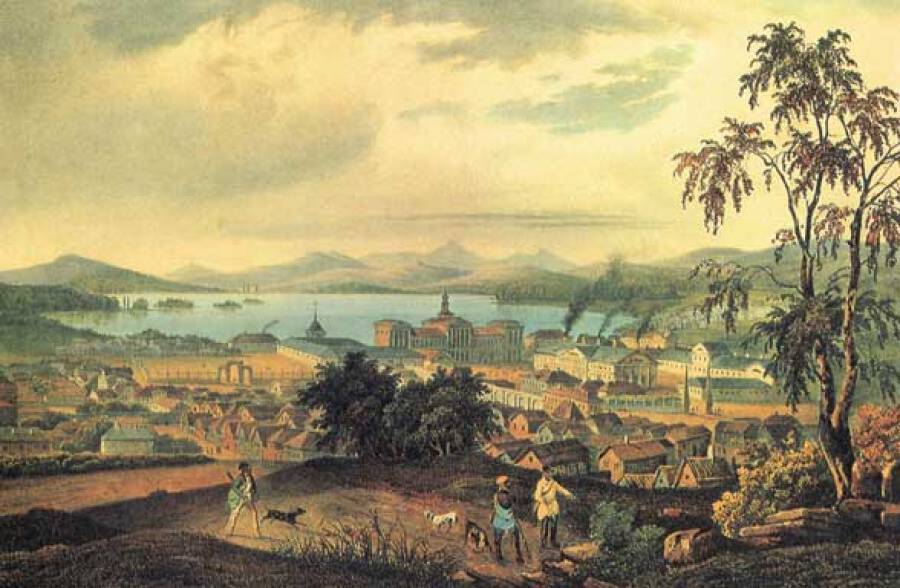

Обложка: Верх-исетский завод в 1828 году, предприятие в Екатеринбурге, Россия. Aвтор Th. Kupffer.

Источник: https://ru.wikipedia.org

Новое

Видео

Памятные даты военной истории России

Чесменское сражение. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

День погибших в Первой мировой войне. Памятные даты военной истории России

Памятные даты военной истории России

Битва народов. Памятные даты военной истории России