Сарненский крест на фашистах. Как партизаны помогли Сталинграду

1 декабря 1942 года началась одна из самых успешных операций советских партизан против немецко-фашистских захватчиков, вошедшая в историю под названием «Сарненский крест».

Сарны – небольшой городок в Ровненской области на Украине, оказавшийся в немецкой оккупации уже в первые недели войны. Ему было суждено сыграть особую роль, ведь он и сейчас является крупным железнодорожным узлом, через который проходят магистрали во все направления. Оккупанты превратили его в своеобразную перевалочную базу для снабжения южных групп войск – как известно, с 1942 года именно южное направление стало для командования вермахта главнейшим.

За несколько дней до начала операции прославленное партизанское соединение Сидора Артемьевича Ковпака освободило от оккупантов поселок Лельчицы в Гомельской области, а затем двинулось дальше, на запад. Одновременно с этим другое соединение, под командованием Александра Николаевича Сабурова, освободило село Словечно в Житомирской области. Именно этим двум соединениям предстояло сражаться за Сарны.

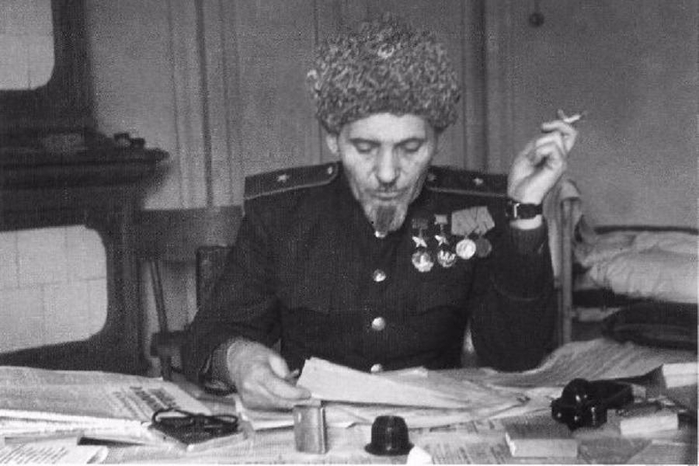

С.А. Ковпак

Задачей партизан в первую очередь было не столько освобождение города, сколько парализация движения железнодорожных эшелонов в сторону фронта: незадолго до того началось контрнаступление советских войск под Сталинградом и создание затруднений для немцев в переброске войск и снабжении южной группы было на руку Красной Армии.

Впрочем, первоначально командование партизан хотело полностью захватить город и организовать здесь оборону. Это казалось возможным, потому что немцы доверили охрану города полку из армии Словакии – в те годы марионеточного прогерманского государства, созданного после аннексии Чехословакии в 1939 году. Словакам воевать на Восточном фронте хотелось не очень, ввиду чего немцы редко допускали их к активным боевым действиям, предпочитая использовать для охраны тыловых объектов и патрулирования. Однако до немцев, вероятно, дошли сведения о планах Ковпака и Сабурова, и те прислали в Сарны четыре эшелона с солдатами и боевой техникой, расставили заставы по всем дорогам. Первоначальный план Ковпака был сорван, штурмовать город партизанам стало бессмысленно…

Партизанское командование долго думало, пока Ковпаку не пришла в голову простая, как и всё гениальное, мысль – вовсе не брать Сарны, а разрушить железнодорожные мосты вокруг города. Это позволило бы и избежать многочисленных жертв среди партизан, и добиться основной цели – парализовать работу железнодорожного узла. Тем более, стянув в Сарны все, что только было можно, немцы сделали даже своеобразный подарок: мосты остались почти без охраны. Взрывы необходимо было осуществлять одновременно, несколькими группами, с которыми к тому же невозможно было держать связь, поэтому все приходилось продумывать до мелочей заранее.

В ночь с 4 на 5 декабря 1942 года группы успешно добрались до мостов и взорвали их. Движение через Сарны было полностью остановлено. Партизаны почти не понесли потерь. Более того, после операции они не снялись с места, а остались и всячески мешали оккупантам восстанавливать мосты. К примеру, на оставшихся деревянных опорах у населенного пункта Дубровицы повесили большие тыквы, которые немцы приняли за мины замедленного действия и оттого целую неделю боялись к ним подойти.

В течение двух недель через Сарны не прошел ни один эшелон, а полностью восстановить движение через этот важнейший узел немцам удалось только через полтора месяца. Сколько солдат, боевой техники, вооружения, боеприпасов, продовольствия для группировки вражеских сил на южном фланге советско-германского фронта не дошло – посчитать невозможно.

Партизаны Ковпака и Сабурова после окончания операции продолжали свои героические рейды, золотыми буквами вписанные в летопись народного сопротивления в годы Великой Отечественной войны.

После войны о Сарненской операции участники тех событий напишут книги, на местах боев будут установлены памятники. Более чем через тридцать лет, в 1975 году, когда обоих прославленных партизанских командиров уже не будет в живых, операцию «Сарненский крест» увековечит кинематограф: на Киевской киностудии имени Александра Довженко снимут второй фильм из кинотрилогии «Дума о Ковпаке» под названием «Буран». К сожалению, теперь в Киеве помнят других «героев»...